Actitudes y prácticas ambientales de la población de la ciudad de Puno, Perú sobre gestión de residuos sólidos.

Attitudes and environmental practices of the population of the city of Puno, Peru on solid waste management

Actitudes y prácticas ambientales de la población de la ciudad de Puno, Perú sobre gestión de residuos sólidos.

Espacio Abierto, vol. 25, núm. 4, pp. 267-284, 2016

Universidad del Zulia

Recepción: 09/06/2016

Aprobación: 24/09/2016

Resumen: El objetivo del estudio está orientado a caracterizar las actitudes y prácticas ambientales que posee la población urbana de Puno, Perú respecto a la gestión de residuos sólidos. El diseño de la investigación es no experimental, transversal, descriptiva, correlacional y de nivel micro; el universo del estudio está constituido por 79 818 habitantes que representan el total de la población mayor de 18 años residentes en la ciudad de Puno. Se estructuró un cuestionario que fue aplicado a una muestra seleccionada por muestreo aleatorio simple sin reemplazo, y se ajustó el tamaño de la muestra a 384 personas. Los resultados del estudio muestran que las actitudes y prácticas ambientales que posee la mayoría de la población de la ciudad de Puno sobre gestión de residuos sólidos, son inadecuadas y diferenciadas según factores críticos: 72% de familias almacenan sus RS en recipientes inadecuados, 69% de familias cuentan con suministro de agua potable sólo por horas o no tienen acceso, 62% de familias almacenan agua en cubos de plástico, cilindros o baldes, 18.7% de familias realizan la disposición final de RS en lugares inadecuados, el 40% de familias realizan prácticas de sanidad e higiene inadecuadas en el hogar. Esta situación problemática, indistintamente, se debe a la alta tasa de crecimiento poblacional y la subsistencia de la precaria conciencia ambiental y sanitaria de la población; agudizada por la cobertura limitada de los servicios que brinda EMSA Puno, la ausencia de un plan director de desarrollo urbano, la ausencia de la planta de tratamiento de RS urbanos y que tiene un efecto directo sobre la contaminación creciente de la bahía del Lago Titicaca y la salud humana.

Palabras clave: Actitudes y prácticas, Educación Ambiental, gestión de residuos sólidos.

Abstract: The objective of this study is to characterize the environmental attitudes and practices of the urban population of Puno, Peru regarding solid waste management. The research design is non-experimental, transverse, descriptive, correlational and micro level; The universe of the study is constituted by 79 818 inhabitants representing the total population over 18 years of age resident in the city of Puno. A questionnaire was structured that was applied to a sample selected by simple random sampling without replacement, and the sample size was adjusted to 384 people. The results of the study show that the attitudes and environmental practices of the majority of Puno’s population on solid waste management are inadequate and differentiated according to critical factors: 72% of families store their RS in inadequate containers, 69% Of families have only potable water supply per hour or do not have access, 62% of families store water in plastic buckets, cylinders or buckets, 18.7% of families make final disposal of SR in inadequate places, 40% of families Perform poor sanitation and hygiene practices in the home. This problematic situation, indistinctly, is due to the high rate of population growth and the subsistence of the precarious environmental and sanitary awareness of the population; Exacerbated by the limited coverage of services provided by EMSA Puno, the absence of a master plan for urban development, the absence of the urban RS treatment plant and a direct effect on the growing contamination of Lake Titicaca Bay and Human health.

Keywords: Attitudes and practices, environmental education, solid waste management.

I. Introducción

La problemática de manejo y disposición final de residuos sólidos en las grandes ciudades de la región y el país, se ha agudizado en los últimos años; debido al acelerado crecimiento demográfico, lo que tiene correlación con el incremento creciente de la magnitud de residuos urbanos, el cual presenta cada vez una composición más compleja y heterogénea.

En la ciudad de Puno, Perú debido al crecimiento urbano, especialmente a partir de inicios de la década del 90 del siglo pasado, y a las actitudes negativas de la población se han visibilizado los efectos sociales y ambientales negativos generados por las inadecuadas prácticas sobre gestión de residuos urbanos domésticos.

En este sentido, se denota la precariedad de los conocimientos y de las prácticas de la población sobre gestión de residuos sólidos urbanos y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana; los cuales, son consecuencia de las acciones y actividades del hombre, quien utiliza los recursos y produce o genera residuos (sólidos y líquidos) sin tener en cuenta las implicaciones o consecuencias ambientales que pueden generar sus actitudes inadecuadas.

Frente a esta problemática compleja y de múltiples expresiones, la investigación tiene como objetivo analizar las actitudes y prácticas ambientales que posee la población de la ciudad de Puno, Perú sobre manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos.

II. Métodos

La investigación, se llevó a cabo siguiendo un carácter no experimental, transversal, explicativo y correlacional y de nivel micro. La unidad de análisis estuvo conformada por la población que reside en la ciudad de Puno, Perú. El estudio se realizó en el área urbana de la ciudad de Puno, demarcado en cuatro zonas (norte, sur, este y oeste). El universo se conformó por 79 818 habitantes (INEI, 2007) que correspondió a la población mayor de 18 años que reside en el área urbana de Puno; la muestra establecida al azar simple sin reemplazo y considerando el 95% grado de confianza y un margen de error de 0.05 fue de 384 personas.

Las técnicas e instrumentos de recolección de la data, estuvieron conformados por la encuesta, aplicada a través de un cuestionario a la población mayor de edad que reside en la ciudad de Puno para caracterizar las actitudes y prácticas ambientales sobre contaminación, saneamiento ambiental, disposición y ciclo de los residuos sólidos; complementado con observación participante y entrevistas a profundidad a actores sociales clave. El trabajo de campo se realizó entre el año 2011 y 2012.

III. Reflexión teórica

El estudio de las actitudes y las prácticas ambientales de la población de Puno se enmarca dentro de la teoría de las representaciones sociales, cuyos antecedentes y fuentes fundamentales están conformados por la teoría de las representaciones colectivas de Durkheim (1898), la concepción de la Psicología de Heider (1958), la teoría de la construcción social de la realidad de Berger y Luckman (1991). A partir de los aportes de estas teorías se construyó la teoría de las representaciones sociales de Moscovici (1961).

En consecuencia, resulta pertinente realizar, a manera de balance, los planteamientos y representantes de las principales corrientes teóricas que se configuran como los antecedentes y fuentes de la teoría de las representaciones sociales.

a) Teoría de las representaciones colectivas

Originalmente Durkheim (1898) se refiere a la concepción de “representaciones colectivas”, como los conceptos, categorías abstractas que son producidas colectivamente y que forman el bagaje cultural de una sociedad. A partir de ellas se construyen las representaciones individuales y que no son otra cosa que la forma o expresión individualizada y adaptada de estas representaciones colectivas a las características de cada individuo.

Pero la noción de Durkheim, guarda dos importantes diferencias conceptuales respecto a las representaciones sociales (Moscovici, 1989).

La primera diferencia, según Durkheim, es que las representaciones colectivas son concebidas como formas de conciencia que la sociedad impone a los individuos. Las representaciones sociales, por el contrario, son generadas por los sujetos sociales. El establecimiento de esta diferencia es fundamental, puesto que como ha subrayado acertadamente Ibáñez (1988), nada más erróneo es confundir lo colectivo con lo social: Lo colectivo hace referencia a lo que es compartido por una serie de individuos, sea social o no. Lo social, en cambio, se refiere al carácter significativo y funcional de que disponen ciertos elementos.

La segunda diferencia, es que el concepto de representación en Durkheim implica una reproducción de la idea social. Mientras que en la teoría de las representaciones sociales, es concebida como una producción y una elaboración de carácter social sin que sea impuesta externamente a las conciencias individuales como proponía Durkheim.

En consecuencia, son estas razones las que diferencian ambas nociones, aunque la similitud terminológica haya ocasionado que se piense que una es correlato histórico de la otra.

b) Representaciones en la concepción de la Psicología Ingenua

La psicología ingenua por la que aboga Heider (1958), tiene su importancia en tanto que dentro de la psicología social una de las primeras defensas rigurosas de estudio de un pensamiento individual es que no se contempla como pensamiento ignorante.

Heider, es quién por primera vez encuentra en el pensamiento y en el conocimiento cotidiano no un pensamiento de segunda clase, sino un pensamiento y un conocimiento importante y fundamental en la determinación del comportamiento. En este sentido, bajo esta concepción, se devuelve al sujeto un status de conocedor que la psicología elitista le había privado hasta casi mediados del siglo XIX.

Cuando Binet (1900), denominaba “corderos de ideas” a las personas influenciables, estaba designando así la existencia de un pensamiento borreguil, especie de pensamiento que en algunas concepciones de la ideología aún tienen gran valor. Ante ello, Heider (1958) proporciona, aunque quizás de manera preconcebida, los argumentos más sólidos en contra de este prejuicio sobre el carácter inferior del pensamiento lego e ignorante. Su concepción de la “psicología ingenua”, como elemento explicativo básico de la conducta social y de las relaciones interpersonales, situaba a la psicología social en el estudio del sentido común de las personas, sin atribuciones discriminativas previas sobre los errores, sesgos o incluso sobre la inferioridad endógena del sentido común.

En consecuencia, la psicología ingenua de Heider, como todas las psicologías inspiradas por la idea de la motivación hacia la consistencia, es una psicología intraindividual que pretende dar cuenta del comportamiento social. Y si Heider transforma el sugestionable lego ignorante de Binet en un pensante individual, Moscovici al proponer la noción de representación social, intenta expresar una forma específica de pensamiento social que tiene su origen en la vida cotidiana de las personas.

c) Teoría de la construcción social de la realidad

Los sociólogos del conocimiento, Berger y Luckman (1991), proponen la tesis de “la realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento debe analizar los procesos para los cuales esto se produce”.

De acuerdo a Berger y Luckman (1991), la relatividad contextual del conocimiento es una característica fundamental de la generación social de la realidad y por ello los procesos fundamentales que analizan en su construcción hacen referencia a las formas en que el conocimiento se objetiva, institucionaliza y legitima socialmente de manera que permite la dialéctica individuo/sociedad.

Inicialmente, Moscovici (1961) no conocía el trabajo de Berger y Luckman, pero sí es cierto que entre la primera edición de su obra inicial sobre representaciones sociales en 1961 y la segunda edición en 1976 de la misma obra, hay notables diferencias. De hecho, la edición de 1976 no solo está impregnada de las ideas de esos autores, sino que aparecen referenciados en forma reiterada.

Así, en el prólogo a la segunda edición, Moscovici (1979) estableció como objetivo de su trabajo: “redefinir los problemas y los conceptos de la psicología social a partir de este fenómeno, insistiendo en su función simbólica y su poder para construir lo real”.

En consecuencia, resulta pertinente señalar, que el trabajo de Berger y Luckman (1991) aporta a la generación de una teoría de las representaciones sociales tres elementos fundamentales:

-

Sobre el carácter generativo y constructivo que tiene el conocimiento en la vida cotidiana, es decir, que el conocimiento que se posee, más que ser productor de algo preexistente, es producido de forma inmanente en la relación con los objetos sociales que se conocen.

-

Que la naturaleza de esa generación y construcción es social, es decir, que pasa por la comunicación y la interacción entre individuos, grupos e instituciones.

-

Sobre la importancia del lenguaje y la comunicación como mecanismos con los que se transmite y crea realidad, así como marco en que la realidad adquiere sentido.

Por tanto, estos tres elementos constituyen un sedimento fundamental para la teoría de las representaciones sociales, puesto que se trata de reivindicar un tipo de aproximación al conocimiento de sentido común que considere seriamente su carácter productor más reproductor, la naturaleza social más que individual de esa producción y su función significativa.

d) Teoría de las representaciones sociales

En 1961, tras diez años de investigaciones empíricas y de elaboraciones teóricas, Serge Moscovici publicó su tesis doctoral “La psychanalyse, son imàge et son public”. Aunque el psicoanálisis era el principio organizador de la obra, el contenido de la misma no se dirigía a la comprensión del psicoanálisis, sino al entendimiento de la naturaleza del pensamiento social (Araya, 2002).

En su trabajo teórico, Moscovici introdujo la noción de representación social y aunque sus planteamientos iniciales intuían la relevancia de las nociones derivadas de las teorías constructivistas, es en la obra rubricada en 1976 (traducida al castellano en 1979) cuando introduce los aportes teóricos de los estudios de Berger y Luckmann.

En esta perspectiva, Moscovici estudió cómo las personas construyen y son construidas por la realidad social y a partir de sus elaboraciones propuso una teoría cuyo objeto de estudio es el conocimiento del sentido común enfocado desde una doble vía: desde su producción en el plano social e intelectual y como forma de construcción social de la realidad (Banchs, 1988).

En este sentido la noción de realidad social y su proceso de construcción es un elemento clave para la comprensión de esta teoría.

En consecuencia, Moscovici propuso el concepto de representación social, desde entonces se ha pasado de la elaboración del concepto a un desarrollo de la teoría que ha permeado las Ciencias Sociales porque constituye una nueva unidad de enfoque que unifica e integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social, el pensamiento y la acción.

La representación social, según Jodelet (1986), presenta los siguientes rasgos: es representación de un objeto; tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el concepto; tiene un carácter simbólico, significante, constructivo, autónomo y creativo.

En este marco, las representaciones pueden calificarse de sociales atendiendo a tres criterios fundamentales (Banchs, 1986): criterio cuantitativo, en tanto señala el grado de extensión que alcanzan en una colectividad; criterio productivo, porque indica que son expresión de una organización social; criterio funcional, porque resalta el papel que tienen en la formación y orientación de las conductas y las comunicaciones.

En suma, la teoría de las representaciones sociales se configura en una valiosa herramienta que ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos de las personas estudiadas, que trasciende al marco cultural y las estructuras sociales; cuyos aportes teóricos, conceptuales y metodológicos, se configuran en el hilo conductor en el análisis de las actitudes y prácticas sobre gestión de residuos sólidos en Puno-Perú.

IV. Resultados

Los resultados de la investigación se presentan considerando cuatro ejes de análisis: caracterización del contexto, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos en la vivienda, acceso a agua segura y saneamiento básico y las prácticas de sanidad e higiene en el hogar.

4.1 Caracterización del contexto

La ciudad de Puno, política y administrativamente es la capital del distrito, provincia y departamento del mismo nombre y se configura como un centro urbano importante a nivel regional, dado su carácter de centro administrativo, institucional, de servicios básicos, financiero, turístico y cultural.

Actualmente tiene una extensión de 1.566,64 ha, la cual representa el 0,24% del territorio de la provincia de Puno; alberga una población de 135.062 habitantes (INEI, 2012), alcanzando una densidad poblacional de 75,6 hab/ha. Su población representa alrededor del 55% de la provincia y el 95% del total distrital.

Las actividades económicas de la ciudad de Puno y de su entorno rural inmediato es variada y diversificada sustentada en:

-

Desarrollo de una actividad productiva primaria mínima que se realiza especialmente en la zona rural-marginal ubicada en las laderas de los cerros que circundan la ciudad de Puno, en las cercanías a la bahía del lago Titicaca y en comunidades campesinas, parcialidades y fundos, principalmente ubicados en los centros poblados de Jayllihuaya y Uros Chulluni que forman parte de la ciudad. En estas áreas, se desarrolla una escasa actividad agrícola y ganadera en forma tradicional y de autoconsumo, y en menor medida la actividad pesquera y artesanal.

-

Las actividades de transformación son incipientes, representando el 11,7% de la población económicamente activa. El número de empresas en la ciudad de Puno ha aumentado considerablemente: en 1996 existían 390 empresas, en julio del 2009 se alcanzó un número de 967 empresas; es decir, se tuvo un incremento del 150%. Aproximadamente el 80% de estas empresas están operativas. En el ámbito regional, la ciudad de Puno constituye el segundo centro de las actividades de transformación después de la ciudad de Juliaca, que muestra una mayor vocación por las actividades de este tipo, por contar con una serie de ventajas comparativas, básicamente de localización e infraestructura de transporte, donde están instaladas 1.601 empresas.

-

En la producción de bienes intermedios, destacan las actividades de impresión que interviene con el 37,9% y la fabricación de productos metálicos con 22,3%. Las demás actividades participan con menos del 9%. En el grupo de empresas que se dedican a la fabricación de bienes de capital sobresalen la fabricación de carrocerías para vehículos automotores y la fabricación de máquinas; herramienta que representan el 43,8% del sub sector económico.

-

La actividad industrial está constituida en su mayoría por microempresas que ocupan menos de 10 trabajadores, que el 88% tiene una personería jurídica de persona natural y el 12% de persona jurídica.

-

Las actividades terciarias en la ciudad de Puno son las más importantes; dentro de las cuales se encuentran: las actividades de turismo, comerciales y de servicio financiero, que representan el 84,4% de la PEA ocupada de la ciudad.

-

Dentro del desenvolvimiento turístico nacional, la ciudad de Puno constituye la tercera urbe que recibe el mayor flujo de turistas extranjeros después de Cusco y Lima; por estar inmersa dentro del circuito turístico receptivo más importante del país, que es Lima-Cusco-Bolivia. En el 2009 recibió un total de 274.946 turistas, de ellos 96.074 fueron nacionales y 179.872 correspondieron a extranjeros.

4.2 Almacenamiento y disposición final de rs en la vivienda

El almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos en la vivienda está relacionado con el tipo de recipiente utilizado, el lugar de almacenamiento, la periodicidad de evacuación y el lugar de la disposición final del residuo sólido.

En relación al tipo de recipiente que utilizan los miembros de familia para el almacenamiento de los residuos sólidos en la vivienda, en términos generales se obtuvo un empleo inadecuado en la mayoría de la población (72,1%). Debido es esto en el 39.3% de dichas familias se podría originar una situación crítica por los efectos posibles de contaminación que puede acarrear en el hogar.

Por tanto, considerando el recipiente impermeable con tapa es el tipo más adecuado, se tiene que sólo el 28% de familias utilizan el recipiente adecuado, lo cual garantiza la sanidad ambiental en la vivienda.

En tanto que el 33% de familias utilizan bolsas de polietileno para almacenar sus residuos sólidos; recipiente que puede ser relativamente adecuado y evitar la contaminación. Sin embargo, el 39% de familias que utilizan otros tipos de recipientes como cubos de cilindro, cajas de cartón, baldes (de lata o plástico); sobre todo por las condiciones de manejo de los mismos, tendría una incidencia negativa en la salud ambiental en el hogar.

En lo relativo al lugar donde la familia almacena la basura dentro de la vivienda, se obtuvo que el 83.1% de las familias almacenan la basura en el patio y por consiguiente es el lugar más adecuado; mientras que el 6,3% de las familias depositan los desechos sólidos en la cocina, y finalmente el 10,6% opta por emplear otro lugar.

A pesar de estas tendencias, es importante la consideración en el sentido que generalmente el almacenamiento se da en el lugar donde se produce el residuo sólido, es decir, el residuo orgánico se almacena en la cocina, que es el lugar donde se hace la preparación o se somete a cocción los alimentos. En tanto que el residuo orgánico, generalmente, se almacena en cada habitación, donde se tiene colocado un cesto o canasta de plástico.

La periodicidad de evacuación de los residuos sólidos en la vivienda, constituye otra de las variables fundamentales de la práctica ambiental que la familia realiza en el hogar. Al respecto, sólo el 28% evacúa el RS en forma diaria; en tanto que el 49% lo realiza con una periodicidad interdiaria y el 23% en forma semanal.

No obstante, y en términos generales, el 77% de las familias poseen una práctica adecuada en la evacuación de los residuos sólidos, es decir, con periodicidad diaria o interdiaria. Además, esta posibilidad está condicionada por la periodicidad de las unidades recolectoras de servicio público.

En cuanto al lugar de disposición final de los residuos sólidos que realizan las familias se tiene que el 34% lo hacen en el contenedor en forma directa; el 52% de familias en el depósito colectivo ubicado fuera de la vivienda y en el 8% de familias el lugar de disposición final de los residuos sólidos es al frente de su vivienda.

En relación a la disposición final de los residuos sólidos, el 66% de las familias de la ciudad de Puno la consideró una práctica ambiental inadecuada; situación ésta que incide directamente no sólo en la generación de posibles focos infecciosos sino también en la salud humana.

3.3 Acceso a agua y saneamiento básico

Las prácticas ambientales en el hogar también están condicionadas por el acceso a los servicios de agua segura y saneamiento básico; los cuales se expresan en la fuente de provisión hídrica potable en la vivienda, la periodicidad del acceso y distribución domiciliaria de agua segura y en el grado de instalación y operatividad de los servicios higiénicos.

Las fuentes de provisión de agua potable a las viviendas de la ciudad de Puno es variada. Así tenemos que el 62% se provee de la red pública, el 32% de piletas públicas, el 3% de familias se proveen de agua de los pozos y el 3% restante de familias compran agua ante la ausencia de redes públicas o piletas.

A pesar de que la mayoría de la población de la ciudad de Puno se provee de agua segura en condiciones adecuadas (con tratamiento sanitario), el 38% de las familias, cuyas viviendas se encuentran localizadas principalmente en las zonas marginales de la ciudad, no consumen agua segura, debido a que no están debidamente desinfectadas o se produce pérdida de este valioso recurso.

En lo relativo a la periodicidad del acceso y distribución domiciliaria de agua segura se tiene que la mayoría de la población de la ciudad de Puno (69%) no tiene la posibilidad de contar en forma permanente con este valioso recurso de higiene y sanidad ambiental.

En efecto, sólo el 31% de familias tienen acceso a agua segura en forma permanente; cuyas viviendas, generalmente, se localizan en la zona céntrica y en las áreas bajas de la ciudad. El 44% de viviendas tienen acceso a agua segura por horas al día; que son aquellas que están localizadas en las zonas altas de la ciudad. En tanto que una de cada cuatro familias (25%) no tiene acceso ni distribución domiciliaria de agua segura, cuyas viviendas, generalmente están localizadas en las áreas urbanas marginales.

En lo concerniente a la condición de servicios higiénicos en la vivienda, en forma predominante dichos servicios son adecuados tanto en su nivel de instalación como operatividad; es decir, sólo en el 27,3% y 26,8% de las viviendas familiares, los servicios higiénicos no están instalados u operativos respectivamente.

Por lo tanto, las razones que explican el desigual acceso y distribución domiciliaria de agua segura y saneamiento básico, están relacionadas al alto crecimiento de la población urbana y el consiguiente crecimiento del proceso de urbanización; así como por la limitada cobertura de la provisión de agua segura por parte de la empresa municipal de saneamiento ambiental (EMSA Puno).

3.4 Prácticas de sanidad e higiene en el hogar

Las prácticas de sanidad e higiene en el hogar se puede establecer caracterizando el lugar de evacuación de los heces, la frecuencia de lavado de las manos después de manipular los RS, la forma de almacenamiento del agua en el domicilio, la desinfección del agua de beber, el tapado del recipiente de agua de beber y la frecuencia de realización de la limpieza del baño.

En relación al lugar de evacuación de las heces por parte de los miembros de la familia en el hogar, el estudio reveló que la mayoría de ellos (73%) la realizan en el lugar adecuado. Es decir, que dos de cada tres familias de la ciudad de Puno, evacúan en los baños del domicilio, los cuales están instalados y operativos adecuadamente; en tanto que sólo el 23% y 4% de familias evacúan las heces al aire libre o en baños públicos, respectivamente.

Por tanto, en términos globales, una de cada cuatro familias que evacuan sus heces en el aire libre, por la falta de instalaciones sanitarias, inciden en la contaminación del medio ambiente en la ciudad de Puno. En cambio, las familias que evacuan en baños públicos, generalmente, lo hacen por razones de trabajo; por ejemplo, los comerciantes que usan los servicios públicos de los mercados u zonas aledañas.

En lo concerniente a la frecuencia de lavado de las manos que realizan los miembros de la familia en el hogar, se tiene que en forma predominante (60%) lo realizan de manera adecuada, es decir, siempre se lavan las manos después de manipular los residuos sólidos.

En tanto que la práctica de lavado de las manos después de manipular los residuos sólidos es inadecuado, tanto en familias que sólo a veces se lavan las manos (11%), siendo más crítico aun en familias (29%) que nunca se lavan. En ambos casos, se generan condiciones que pueden atentar contra la salud de los miembros de la familia denotando la precariedad o ausencia de los programas de Educación Ambiental por parte de las entidades pertinentes.

En cuanto a la forma de almacenamiento de agua que las familias utilizan o emplean en su domicilio, se tiene una diversidad de modalidades: el 36% de familias almacenan el agua en tanques de polietileno, el 18% en cubos de plástico, el 2% en cilindros, el 42% en baldes y el 2% en tanques de cemento.

Del uso de estas formas de almacenamiento de agua en la vivienda, se puede establecer que la manera adecuada se da en el 40% de familias utilizan tanques de polietileno y tanques de cemento. En tanto que las otras formas de almacenamiento de agua, especialmente en cilindros y baldes, se consideran inadecuadas para la salud e higiene de la familia.

Desde una óptica global, se tiene que sólo una de cada cinco familias realizan un proceso de desinfección adecuada del agua de beber; es decir, que estas familias, hierven el agua antes de beberla, desinfectarla o filtrarla antes de usarla para la preparación de los alimentos o consumo directo; garantizando plenamente con ello una adecuada salud y nutrición familiar.

Asimismo, en lo concerniente al tapado del recipiente de agua de beber en la vivienda, se tiene que en forma predominante las familias realizan una práctica adecuada, es decir, el 66% de familias tapan el recipiente del agua para consumo humano, mientras que el 34% no lo tapan.

Por lo tanto, un tercio de la población de la ciudad de Puno ejecuta prácticas inadecuadas para la conservación del agua de beber; ello por razones de desconocimiento y la ausencia de programas de Educación Ambiental.

En lo relativo a la frecuencia de realización de la limpieza del baño y de los servicios higiénicos en general de la vivienda, se obtuvieron diversas tendencias: el 36% de las familias la realizan a diario, el 20% en forma interdiaria, el 18% en forma semanal y el 26% en forma esporádica.

Estas proporciones denotan dos tendencias extremas: más de un tercio de las familias de la ciudad de Puno realizan en la periodicidad adecuada la limpieza del baño, es decir, diario. Contrariamente, una de cada cuatro familias realizan en forma esporádica la limpieza del baño; situación que expone a dichas familias a la precariedad de la salud y nutrición y la incidencia sobre la contaminación.

En consecuencia, la prueba de hipótesis se realizó en concordancia al siguiente procedimiento estadístico:

Hipótesis:

Las actitudes y prácticas ambientales que posee la mayoría de la población de la ciudad de Puno sobre gestión de residuos sólidos son inadecuados y diferenciados; condicionado por el acceso a servicios básicos que tiene la familia y la localización de la vivienda respecto a la bahía del Lago Titicaca.

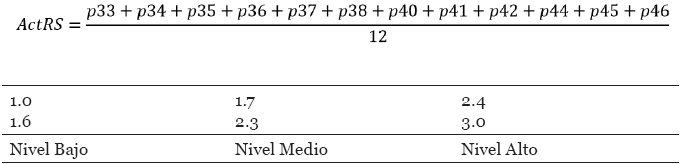

Variable dependiente: Actitudes sobre gestión de residuos sólidos [ActRS].

Preguntas consideradas: 33, 34, 35, 36,37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46

Cada pregunta esta medida en un ratio de 1 a 3.

Variables independientes:

Acceso a servicios básicos [ASB]: Preguntas (39, 43)

Almacenamiento y disposición final de RS [ADRS]: Preguntas (33, 38)

Localización espacial de la vivienda respecto a la bahía interior [LVB]: Preguntas (9)

Modelo estocástico de la hipótesis específica

ActRS = f(ASB, ADRS, LVB) + e

Contraste de hipótesis:

-

Identificación del parámetro de interés.

F: Influencia de acceso a servicios básicos, el almacenamiento y disposición final de RS y la localización espacial de la vivienda respecto a la bahía del Lago Titicaca sobre las actitudes sobre gestión de residuos sólidos.

-

Formulación de la hipótesis estadística.

Ho: F = 0

No existe influencia del acceso a servicios básicos, el almacenamiento y disposición final de RS y la localización espacial de la vivienda respecto a la bahía del Lago Titicaca sobre las actitudes en la gestión de residuos sólidos.

H1: F ≠ 0

Existe influencia del acceso a servicios básicos, el almacenamiento y disposición final de RS y la localización espacial de la vivienda respecto a la bahía del Lago Titicaca sobre las actitudes en la gestión de residuos sólidos.

-

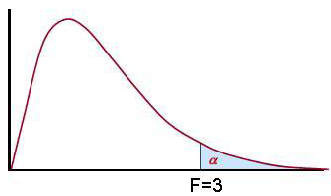

Determinación de la orientación de la prueba:

La prueba unilateral es según H2

-

Nivel de significación de la prueba:

Se considera 0,05 como nivel de significancia.

-

Distribución muestral aplicada en la prueba:

La estimación del modelo de regresión requiere para su prueba de significancia el uso

de la distribución F.

• Esquema de prueba:

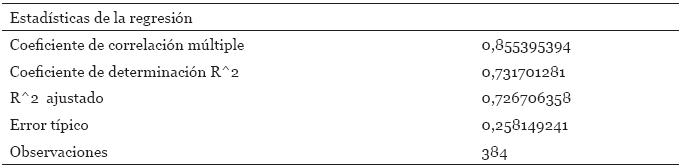

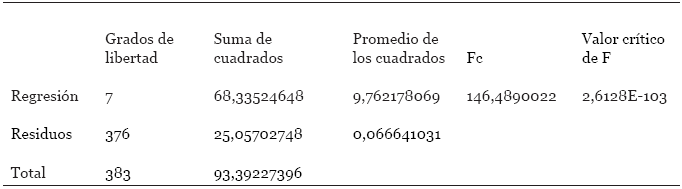

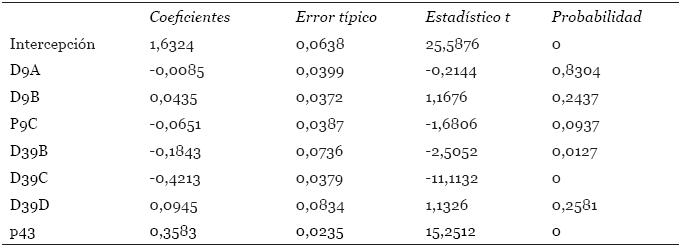

Nota 1: El 73% de la variación de la variable dependiente es explicada por las variables independientes del modelo estocástico.Nota 2: La variables dummy son: “Zona norte” para P9 y “Red pública” para P39.

Por consiguiente, como Fc cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis Ho y se acepta H1: Existe influencia del acceso a servicios básicos, el almacenamiento y disposición final de RS y la localización espacial de la vivienda respecto a la bahía del Lago Titicaca sobre las actitudes en la gestión de residuos sólidos.

V. Discusión

La discusión de los resultados de la investigación es menester realizarlo considerando la relación con el marco de referencia general del estudio y la contrastación o complementariedad con estudios de casuística sobre actitudes y prácticas ambientales en gestión de RS.

En lo relativo al marco de referencia o reflexión teórica, el estudio se sustenta en las contribuciones de Berger y Luckman (1966) en el sentido de que “la realidad se construye socialmente” y en la teoría de las representaciones sociales de Moscovici (1979), que ofrece un marco explicativo acerca del comportamiento de las personas a través de tres dimensiones (conocimientos, actitudes y campo de representación); en cuyo marco se realiza el estudio de las actitudes y prácticas ambientales de la población sobre gestión de RS urbanos.

En el eje de análisis de casuística, la discusión hace referencia a la complementariedad, concordancia y perspectivas de los estudios sobre gestión de RS urbanos:

En cuanto a la complementariedad sobre las potencialidades, deficiencias o precariedad de los sistemas, acciones o estrategias de gestión de residuos sólidos urbanos o municipales se expresa con el estudio de Valderrama y Córdova (2004) que dan cuenta del volumen y tipo de residuos sólidos urbanos que se produce en la ciudad de Puno; Valderrama y Canales (2007) identifican el impacto del manejo de los residuos sólidos en la salud de las familias de la bahía del Lago Titicaca. Ambos estudios, sirvieron como punto de partida para determinar las actitudes y prácticas ambientales de la población sobre gestión de residuos sólidos.

En lo relativo a la concordancia de los resultados del estudio en Puno, Perú, se tiene a Puerto Quintana (2000), quien enfatiza el saneamiento básico y su relación con la salud humana, la insuficiencia en educación sanitaria en proporción considerable de la población del Municipio de Centro Habana (Cuba); Fontúrbel (2003), muestra un avance diferencial en la pérdida de la biodiversidad y en el desarrollo del proceso de eutrofización del Lago Titicaca, a través de una evaluación de macrofitas, de la diversidad de fitoplancton, de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos (coliformes fecales termo tolerantes).

En perspectiva, la discusión toma como centro de atención la importancia de la participación ciudadana como una dimensión básica de las propuestas integrales o globales y sustentables para la gestión de RSU. Al respecto, el estudio realizado en San Luis de Potosí-México por Guzmán y Macías (2012) evidenciaron las dificultades y la insuficiencia de los enfoques propuestos desde la ingeniería ambiental para generar cambios en la gestión de residuos sólidos y muestra el papel decisivo que juegan los intereses y percepciones de los distintos actores en la definición del control territorial y la solución de la disposición final de residuos en tanto problemática social. Velásquez Patiño (2006), en el estudio comparativo que realiza en la Unión Europea y México, sostiene que la gestión de residuos sólidos se debe abordar en su dimensión global; Anja mocker (2011), los procesos de participación ciudadana, a través de espacios y mecanismos concretos, poseen el potencial de transformar la gestión de RSU hacia un manejo integral y sustentable. Vásquez (2011), analiza el actual sistema de gestión de residuos sólidos municipales del Gran Santiago de Chile muestra que el GRSM del Gran Santiago de Chile presenta un buen nivel en su operación, evidenciado por su sistema de recolección y disposición final, aunque aún presenta deficiencias de orden institucional, político, jurídico, de gestión, económico y educativo.

VI. Conclusiones

Las actitudes y prácticas sobre el almacenamiento y disposición final de RS es inadecuada en la mayoría de la población de la ciudad de Puno, dado que el 72% de familias almacenan sus RS en bolsas de polietileno o cualquier tipo de recipiente, el 18.7% depositan los RS en la cocina u otro ambiente de la vivienda, el 49% de familias evacúan los RS en forma interdiaria y sólo el 34% de familias utilizan como lugar de disposición final los contenedores en forma directa. Esta situación negativa es expresión de la precaria conciencia ambiental y sanitaria de la mayoría de la población puneña y agudizada por la ausencia de la planta de tratamiento de RS urbanos y que tiene un efecto directo sobre la contaminación creciente de la bahía del Lago Titicaca.

El acceso a servicios sociales públicos por parte de la población de Puno presenta dificultades y limitaciones, expresado en que el suministro de agua potable en el 69% de viviendas es sólo por horas o no tienen acceso, pese a que en el 72.7% de viviendas sus instalaciones sanitarias se encuentran debidamente instaladas y operativas; el almacenamiento de agua en la vivienda es inadecuado dado que el 62% de familias lo realizan en cilindros, cubos de plástico o baldes. Esta situación se ve agudizada por la cobertura limitada de los servicios que brinda EMSA Puno, la alta tasa de crecimiento poblacional, el alto proceso de urbanización y sistema constructivo, así como por la ausencia de un plan director de desarrollo urbano.

Las prácticas de sanidad e higiene es adecuada en la mayoría de familias de la ciudad de Puno, expresada en el 77% de familias que realizan la evacuación de heces en el baño de domicilio o servicios públicos, el 60% realizan siempre el lavado de las manos después de manipular los RS, el 56% realizan la limpieza del baño en forma diaria o interdiaria y el 61% de familias hierve el agua de beber. Esta situación es expresión de la mejora de la conciencia sanitaria de la población y la limitada cobertura del programa de educación ambiental; agudizada por el colapso de la laguna de oxidación ubicada en la bahía del Lago Titicaca.

Referencias

ABRIC, J. C. (1994) Metodología de recolección de las representaciones sociales. Ediciones Coyoacán, México.

ARAYA, U. (2002) Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Cuaderno de Ciencias Sociales Nº 127, Edic. ASDI, Costa Rica.

BERGER, P., LUCHMANN, T. (1991) La construcción social de la realidad. Edit Amorrortu, Buenos Aires, Argentina.

BANCHS, M. (1986) “Concepto de representaciones sociales: análisis comparativo”. Revista costarricense de psicología (89). 27-40.

BANCHS, M. (1988) “Cognición social y representación social”. Revista de Psicología de El Salvador, VII, (30) 361-371.

BANCHS, M. (1990) Las representaciones sociales: sugerencias sobre una alternativa teórica y un rol posible para los psicólogos sociales en Latinoamérica. En Jiménez, D. (coord.) Aportes críticos a la psicología en Latinoamérica. México: Universidad de Guadalajara.

BANCHS, M. (2000) Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las representaciones sociales. Papers on Social Representation. Threads of discussion, Electronic Version, 8. Peer Reviewed Online Journal. 1-15. http://www.swp.uni-linz.ac.at/content/psr/psrindex.htm .

CORDOVA, D. P. (2003) Contaminación por residuos sólidos urbanos en la Bahía del Malecón turístico de la ciudad de Puno; UNA Puno.

DI GIACOMO, J. (1987) Teoría y método de las representaciones sociales. En Paéz, D. Pensamiento, individuo y sociedad: cognición y representación social. Madrid, España: Fundamentos.

DÍAZ, J. (1998) Los Conceptos de normalidad y anormalidad desde la teoría de la representación social en el campo de la salud mental. México: Universidad Nacional Autónoma. Tesis para optar por el grado de licenciado en psicología.

DURKEIM, E. (1898) Las representaciones colectivas como nociones-tipo en los que participan los individuos. En las formas elementales de la vida religiosa. Buenos Aires, Edit. Schapire. Conclusiones Parte III, 1968: 442-449.

ELEJABARRIETA, F. (1991); Las representaciones sociales. En Echevarria, A. psicología social socio cognitiva. Bilbao, España: Desclee de Brouwer, S.A.

FONTURBEL, F. (2003) “Algunos criterios biológicos sobre el proceso de eutrofización a orillas de seis localidades del Lago Titicaca”. Revista Ecología Aplicada, La Paz-Bolivia.

FONTURBEL, F. (2005) “Indicadores fisicoquímicos y biológicos del proceso de eutrofización del Lago Titicaca”. Revista Ecología Aplicada Vol. 4 Nº 1-2, UNA L.M., Lima.

GUTIERREZ, E. y MORENO, E. (2004) “Efectos de la contaminación acústica según la percepción de los pobladores de la ciudad de Puno”. Revista Científico Social Nº 1, Maestría Salud Pública, UNA Puno.

GUZMÁN, M. y MACÍAS, C. (2012) El manejo de los residuos sólidos municipales: un enfoque antropológico. El caso de San Luis Potosí, México. Estudios Sociales. Vol. 20, N° 39.

HEIDER, F. (1958) The Psichology of interpersonal. Nueva York, Edit. Wiley.

IBÁÑEZ, T. (1988) Representaciones sociales: teoría y método. En Psicología social construccionista. México, Universidad de Guadalajara. 1994: 153-216.

JODELET, D. (1984) La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En Moscovici, S. Psicología social II. Pensamiento y vida social. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

LUCA, E. y TICONA, B. (2006) La contaminación del Lago Titicaca y el turismo; Escuela Postrado UNA Puno.

MIRANDA, A. (2004) “Efectos de la contaminación de la bahía interior de Puno en la salud humana”. Revista Científico Social Nº 1, Maestría Salud Pública, UNA Puno.

MOSCOVICI, S. (1984) The phenomenon of social representations. En Farr, R., European Studies in Social Psycology. Paris, Francia: Cambridge. University Press.

MOSCOVICI, S. (1989) Des representation collectives aux representation sociales: elements pour une historie. En D. Jodelet (ed). Les representations sociales. Paris, Francia: PUF.

OCOLA. J. (2007) Gestión ambiental de la Bahía Interior de Puno-Lago Titicaca: Realidad, Crítica y Aportes.

VALDERRAMA, A. y CANALES, A. (2007) “Impacto del manejo de residuos sólidos sobre la salud familiar en la bahía de la ciudad de Puno”. Revista Investigación V. III Nº 3, EPG UNA Puno.

VALDERRAMA, A. y CORDOVA, D (2004) “Contaminación por residuos sólidos urbanos en el malecón turístico de la bahía interior del Lago Titicaca de la ciudad de Puno”. Revista Científico Social Nº 1, Maestría Salud Pública, UNA Puno.

VÁSQUEZ, O. (2011) “Gestión de los residuos sólidos municipales en la ciudad del Gran Santiago de Chile: desafíos y oportunidades”. Chile, Revista Internacional Contaminación Ambiental 27(4) 347-355.

VELÁSQUEZ, A. C. (2006) Gestión ambiental y tratamiento de residuos urbanos: propuesta para la Zona Metropolitana de Guadalajara a partir de las experiencias de la Unión Europea; Universidad Complutense de Madrid. ISBN: 978-84-669-2975-2.