Artículos

Acción colectiva en el 8 de marzo, prueba empírica de tres modelos teóricos

Collective action on the 8th of March: An empirical test of three theoretical models

Acción colectiva en el 8 de marzo, prueba empírica de tres modelos teóricos

Psicología Iberoamericana, vol. 30, núm. 1, e301416, 2022

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Recepción: 03 Septiembre 2021

Aprobación: 01 Febrero 2022

Financiamiento

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Nº de contrato: 925505

Beneficiario: Alejandro Zamudio Sosa

Resumen: El propósito del presente estudio consistió en someter a prueba empírica tres modelos teóricos sobre la acción colectiva en el contexto del 8 de marzo en México. Las variables tomadas en cuenta fueron la identidad colectiva politizada, percepción, injusticia, obligación moral y eficacia colectiva y sus respectivos componentes emocionales. Con un diseño cuantitativo transversal, se validó mediante jueces expertos una matriz de especificaciones y se crearon los instrumentos para la presente investigación. Del 6 al 8 de marzo del 2021, y mediante publicidad pagada en Facebook, se obtuvo una muestra no probabilística de 870 mujeres de la Ciudad de México y zona conurbada, con edades de 18 a 68 años (M= 26.7). Mediante ecuaciones estructurales, el modelo que mejor ajustó fue en donde la identidad politizada y la eficacia colectiva afectiva influyeron de forma indirecta en la acción colectiva mediadas por la obligación moral (SRMR = 0.05, RMSEA=.08, GFI =.91 y CFI = .92, r2= .63). Se discute la importancia de las emociones y la obligación moral en la acción colectiva de mujeres en México.

Palabras clave: identidad politizada, eficacia colectiva, mujeres, violencia, obligación moral.

Abstract: The purpose of this study was to empirically test three theoretical models of collective action in the context of March 8 in Mexico. The variables considered were the politicized collective identity, perceived injustice, moral obligation and collective efficacy and their respective emotional components. With a cross-sectional quantitative design, a matrix of specifications was validated by expert judges and the instruments for the present investigation were created. From March 6 to 8, 2021, and through paid advertising on Facebook, a non-probabilistic sample of 870 women from Mexico City and its metropolitan area, aged 18 to 68 years (M = 26.7), was obtained. Using structural equations, the model that best fit was where politicized identity and affective collective efficacy indirectly influenced collective action mediated by moral obligation (SRMR = 0.05, RMSEA=.08, GFI =.91 and CFI = .92, r2= .63). The importance of emotions and moral obligation in the collective action of women in Mexico is discussed.

Keywords: politicized identity, collective efficacy, women, violence, moral obligation.

Introducción

El 8 de marzo (8M), Dia Internacional de la Mujer, constituye un parteaguas en el devenir de las acciones colectivas de mujeres para incidir en la violencia que sufren en México y alrededor del mundo (Hincapié, 2017; Sancho, 2018; Zumeta et al., 2020). En 2020, el 8 y 9 de marzo fueron fechas de intensa acción colectiva en México por parte de las mujeres; el 8 se registró una de las manifestaciones más tumultuosas en las décadas recientes en la Ciudad de México, mientras que en el 9 de marzo diferentes colectivos y organizaciones convocaron un paro laboral por parte de las mujeres en todo el país (Ruiz, 2020). Así, ante el tema de violencia hacia las mujeres, los movimientos de mujeres y las acciones colectivas feministas han sido importantes en los procesos de denuncia, visualización, conceptualización y tipificación de la violencia hacia las mujeres (Munévar, 2012). De hecho, desde los años 80, al politizar lo privado, las mujeres en Latinoamérica han creado nuevas categorías de análisis, nuevas visibilidades y nuevos lenguajes, donde es necesario centrar la violencia que sufren las mujeres en diversos contextos (Vargas, 2002).

Para Munévar (2021) la acción de nombrar y de visibilizar la violencia ha sido una constante en la lucha política-social, como también en la vida cotidiana de las mujeres, empezando a ocupar los espacios académicos, las investigaciones, las calles e incluso las expresiones artísticas. En una línea similar, Hincapié (2017) ha reportado que el tema de los feminicidios ha provocado procesos crecientes de acción colectiva por parte de las mujeres en México, fortaleciendo identidades de género y feministas, marcos de injusticia basados en derechos humanos, y dirigiendo sus objetivos al cumplimiento de acciones efectivas por parte de las autoridades estatales o federales para ejercer la justicia y resolver dichos casos. Según el Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales de la UNAM (Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales, CEIICH-UNAM, 2021), las protestas de mujeres han aumentado desde 2015, llegando a un total de 261 tan solo en el 2020 y donde una gran mayoría fueron en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor del aborto. Además, las acciones colectivas de organizaciones feministas o en contra de la violencia contra las mujeres han traspasado fronteras y cada vez es más frecuente la acción colectiva online simultáneamente en varios países, desde el uso de hashtags para la denuncia de diferentes tipos de violencias, hasta convocatorias de huelgas o marchas desde las redes sociales (Sancho, 2018). Al respecto, movimientos surgidos desde diversos países como el de Ni una menos (Sosa, 2016; Ramírez, 2018) han puesto en evidencia que esta problemática y la acción colectiva de las mujeres ante ella es cada vez más importante en América Latina.

En psicología social, el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales ha tenido como foco de atención múltiples modelos que incluyen variables cognitivas y emocionales para explicar por qué la gente decide movilizarse y participar en acciones colectivas ante una problemática determinada. Por ejemplo, Van Zomeren et al. (2008), propusieron el modelo de la identidad social de la acción colectiva (SIMCA, por sus siglas en inglés). Según este modelo, la participación se daría cuando las personas creen que las acciones del grupo pueden ser efectivas (eficacia colectiva), hay fuertes emociones negativas (ira o resentimiento) hacia determinada situación y se identifican con el grupo social que se pretende movilizar (identidad social). Para este modelo, la identidad influye directamente en la participación colectiva, pero también lo hace de forma indirecta a través de las emociones grupales y las creencias de eficacia.

Rees y Bamberg (2014) integraron el constructo de normas sociales en el modelo de identidad social de la acción colectiva (SIMCA), para explicar la intención de actuar colectivamente para resolver problemas ambientales. Según su propuesta, la normal social, la eficacia colectiva y las emociones basadas en el grupo (ira, culpa o vergüenza) median la relación entre la identidad social y las intenciones de participar colectivamente. En su estudio, dichos autores encontraron que la intención de participar fue predicha por las tres variables antes mencionadas, pero fue la norma social la que más contribuyó a la predicción. Posteriormente, Bamberg et al. (2015), en el contexto de la acción colectiva por el medio ambiente y mediante regresión múltiple, probaron diferentes variables como la norma subjetiva, la eficacia participativa, la eficacia colectiva, la identidad social, las emociones negativas y las actitudes. A pesar de que en estos estudios la norma social parece ser variable relevante, en el contexto de la acción colectiva en contra de la violencia hacia las mujeres, no hay evidencia para pensar que esta variable pudiera ser un motivador; por el contrario, algunas autoras (Radke et al., 2016) consideran que la lucha de las mujeres constantemente está rodeada por estigmatización y creencias e incumplimiento de roles de género establecidos para las mujeres, lo que puede provocar sentimientos de culpa e inhibir la acción colectiva en el contexto de violencia hacia las mujeres.

Por su parte, Thomas et al. (2012) propusieron el modelo de encapsulado de la identidad social en la acción colectiva. De acuerdo con este modelo, la identidad social media los efectos de las emociones basadas en el grupo y en la eficacia colectiva; de esta forma, una persona que perciba una situación social como injusta, experimentando fuertes reacciones emocionales y que crea que los esfuerzos colectivos pueden ser exitosos, creará las condiciones para formarse una identidad social con base en las emociones y creencias compartidas. En este sentido, para Van Zomeren et al. (2008), existen dos posibles vías para la acción colectiva; a) partiendo de una identidad social, surgen las emociones basadas en el grupo y la eficacia colectiva, motivando a las personas a participar colectivamente y; b) derivado de una percepción de desventaja e injusticia, la persona decide participar y ante el contacto con otras personas, en la acción colectiva, su identidad se politiza. Sin embargo, de acuerdo a estos autores, la primera vía se daría en las injusticias incidentales mientras que la segunda se daría en las estructurales. Es decir, en situaciones que sean percibidas como momentáneas y no duraderas, la identidad social sería la variable que se activaría para que después surjan las emociones basadas en grupo (ira, culpa o vergüenza) y la eficacia colectiva, sin embargo, en situaciones que se consideren estables, duraderas e inherentes a la estructura social-política se activaría en primer momento una percepción de injusticia lo que ayudaría posteriormente a formar identidades colectivas e identidades politizadas.

Lee (2018) considera que el tipo de participación (violenta o convencional) en acciones colectivas está fuertemente influenciada por el autocontrol, que regula las motivaciones basadas en emociones y en la identidad social. Van Troost et al. (2013) agrega que el potencial de afrontamiento percibido (autoeficacia y eficacia colectiva) también influyen en el momento de desencadenar cierta emoción, así, si una situación se percibe como controlable y al mismo tiempo se percibe un alto potencial de afrontamiento, es probable que se experimente ira. Sin embargo, si el potencial es bajo, es más probable que se experimente desprecio, esta última vía estaría más asociada a protestas con enfoques de violencia.

Valentino et al. (2009) proponen una cadena causal entre la eficacia interna, las emociones, una amenaza percibida y la participación. Para estos autores, la eficacia interna ayuda a la participación al activar el enojo, es decir, la alta eficacia interna facilitaría la presencia de la ira ante una amenaza percibida. Esto motivaría la participación y en dado caso de ser exitosa, reforzaría la eficacia interna, lo cual ayudaría a explicar la participación habitual. Para estos autores, la baja eficacia interna ayudaría a desarrollar miedo en vez de la ira y en tales condiciones se daría una participación a corto, pero no a largo plazo.

Algunos años después, Groenendyk y Banks (2014) propusieron un modelo donde la identidad colectiva aumentaría las probabilidades de reaccionar con ira y entusiasmo ante el entorno, estas dos emociones se asociarían con la continuación de la conducta y el enfoque de un comportamiento que ya se ha establecido como hábito, mientras que emociones como el miedo desencadenarían reconsideración sobre el comportamiento. Al igual que en otros modelos propuestos, la ira o la injusticia afectiva (Van Zomeren et al., 2008) resalta por su importancia para explicar la participación. Aunque el modelo de Groenendyk y Banks (2014) contempla variables clave como la ira, la eficacia y la amenaza, tiene por lo menos dos problemas, el primero es que deja de lado la percepción de injusticia y el segundo problema, se refiere a la posible vía de obligación moral como motivador de la acción colectiva, que no es tomada en cuenta en dicho modelo.

En otras propuestas teóricas, las emociones morales y en particular la indignación se asocia fuertemente con la participación en acciones colectivas (Conde et al., 2019), sin embargo, en la mayoría de los modelos que buscan explicar la acción colectiva se toma en cuenta la ira o enojo como variables equivalentes, mientras que la indignación es más asociada a la injusticia afectiva (Van Zomeren et al., 2008).

Leach et al. (2006, 2007) encontraron que derivado del sentido de pertenencia a un grupo y cuando se percibía que el grupo estaba en condiciones desiguales e injustas, las emociones de ira y culpa estaban presentes. Ante esta situación, la ira era fuerte predictor de la disposición a actuar políticamente con miras de resolver dicha injusticia. Así, la ira mediaba la relación entre la percepción de injusticia y la voluntad de participación política, no así la culpa. Aunque el modelo de Leach et al. (2006, 2007) toma en cuenta la ira, dejan de lado la eficacia colectiva y otras posibles motivaciones de la participación colectiva.

La relación entre la participación colectiva, la identificación con un grupo, la eficacia colectiva y las emociones aún no es clara; algunos autores (James & Greenberg, 1989) consideran que la relación entre la participación y la identificación está mediada por las emociones basadas con el grupo, para otros (Eisele & Stake, 2008; Giguére & Lalonde, 2010; Louis et al., 2005) la relación esta mediada por las creencias de eficacia colectiva. Autores como Simon et al. (1998) creen que la eficacia colectiva y la identidad influyen de manera independiente en la acción colectiva. En este contexto, parece necesario indagar cómo se relacionan estás variables y someter a prueba empírica los principales modelos propuestos de acción colectiva.

Van Stekelenburg et al. (2010) proponen que la identidad influiría en la ideología y la percepción de daño y la eficacia, a su vez, éstas sentarían las bases para que surja el enojo ante una situación determinada, lo que motivaría fuertemente la participación en acciones de protesta. Este tipo de propuestas pueden darnos luz de cómo interactúan la identidad, el enojo y la eficacia colectiva. A pesar de esto, y en el contexto de lucha contra las mujeres, evaluar una ideología como la feminista, podría ser difícil o poco adecuado dada la complejidad de medir la ideología feminista y sus diversas vertientes (Montero, 2006).

Por su parte, Wlodarczyk et al. (2017) en el contexto del movimiento M-15 en España, sometieron a prueba un modelo donde la identidad colectiva influía directa e indirectamente sobre la participación a través de la eficacia colectiva y la percepción de injusticia, al mismo tiempo, la esperanza y el enojo mediaban la relación entre la eficacia y la percepción de injusticia y la participación, mostrando buenos ajustes al modelo (TLI: .988, CFI: .992 y SRMR: .023).

Van Zomeren et al. (2008) en un meta-análisis, reportaron tamaños de efecto para la injusticia de .35 (95%, CI = .30 - .39), para la eficacia de .34 (95% CI =.29 - .39), para la identidad de .38 (95% CI = .33 - .42) y para las emociones basada en grupo de .35 (95% CI = .30 -.39). También encontraron que la identidad politizada predijo mejor la acción colectiva que la identidad social no politizada, además que la injusticia afectiva predijo mejor que la injusticia cognitiva, y que la identidad unía las explicaciones de la percepción de injusticia y la eficacia colectiva. En este meta-análisis también se encontró que la identidad predijo la acción colectiva contra las desventajas incidentales y estructurales, mientras que la injusticia y la eficacia colectiva predijeron mejor la acción contra las desventajas incidentales. De acuerdo con los autores, la identidad social es importante para las ventajas estructurales porque la acción colectiva busca trasformar dicha identidad existente, y permite realizar evaluaciones, experimentar emociones y emprender acciones basadas en el grupo. Al respecto, algunos autores (Major, 1994; Schmitt & Branscombe, 2002) consideran que ante las desventajas estructurales es menos probable que se experimenten respuestas emocionales orientadas a la acción, como la ira. Sin embargo, la discusión sobre el proceso y los papeles que juegan las emociones ante desventajas estructurales y desventajas incidentales aún está vigente.

En cuanto a la identidad se refiere, algunos autores (Stürmer & Simon, 2004; Simon & Klandermans, 2001) sostienen que el poder explicativo de la identidad en la acción colectiva se da siempre y cuando el grupo colectivo esté politizado, es decir, aquella identidad social donde se sepa abiertamente que se está en un contexto de lucha de poder y cambio social. De esta forma, para Stürmer y Simon (2004) la identidad politizada es un mejor predictor de la acción colectiva, que la identidad no politizada, pues también dicha identidad, estaría más relacionada con una obligación interna en participar en acciones colectivas. Otros autores (Sabucedo et al., 2010) han propuestos términos similares, como la identidad colectiva movilizada, para describir la naturaleza de movilización de algunas identidades. Desde el estudio de los movimientos feministas, Franceschet (2004) considera que una de las características de estos movimientos en los últimos años, es que ahora sus identidades sociales están politizadas, es decir, muchas mujeres ahora se reconocen dentro de estructuras políticas y sociales de poder y de lucha.

Por su parte, Radke et al. (2016) tomando en cuenta las principales variables estudiadas desde la perspectiva psicosocial, y desde los estudios feministas, postulan que las mujeres se enfrentan a diversas barreras para participar colectivamente. Específicamente consideran que puede existir problemas con la identidad social; pues, según las autoras, dicha identificación resulta difícil principalmente por dos factores, a saber; a) la categoría “mujer” es numéricamente grande, diversa y heterogénea, lo que provoca que pocas mujeres se sientan identificadas con dicho grupo al no proporcionar las ventajas de pertenecer a éste (según la teoría del carácter distintivo) y, b) la estigmatización feminista, dicha estigmatización provoca que deliberadamente muchas mujeres no se identifiquen como feministas. En este sentido, los costos sociales por declararse y defender una identidad feminista ya han sido reportados (Hercus, 1999). Al mismo tiempo Radke et al. (2016) considera que los movimientos de mujeres actualmente persiguen principalmente objetivos asociados a cambios sociales y culturales, tales como roles de género, violencia implícita y explicita hacia las mujeres, entre otros procesos, lo que puede tener resultados poco tangibles para muchas mujeres.

Aunque el debate sobre el papel que juega la identidad social sigue en pie, concordando con otros autores como Drury y Reicher (2005), en el presente estudio se considera que la identidad antecede a la percepción de injusticia y la eficacia colectiva, dado que dicha identidad proporcionaría las bases para la interpretación de la realidad, incluyendo el diagnóstico de la situación, las posibles acciones a emprender, sus objetivos y sus pronósticos en cuanto a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Al mismo tiempo, la identidad social politizada podría influir sobre las creencias de eficacia colectiva por diferentes medios como el aprendizaje vicario, la persuasión o la interpretación de las emociones (Bandura, 1997). De este modo, se esperaría que la identidad social politizada de las mujeres siente las bases para interpretar la violencia hacia ellas como una situación de injusticia, al mismo tiempo que siente las bases para creer que la forma de afrontar dicha situación debe ser a través de la acción colectiva, con sus propósitos y pronósticos determinados.

Al respecto, es pertinente aclarar tres puntos importantes en cuanto a los estudios de la acción colectiva de mujeres ante la violencia. El primero se refiere a la importancia de considerar en los estudios, no solo los propósitos de la acción colectiva hacia el sistema político, sino también propósitos en el sistema de creencias y valores de la sociedad; es decir, además de seguir influyendo en las políticas y las leyes, las mujeres también buscan influir en los roles de género, las creencias machistas y la violencia generalizada y sistemática en la sociedad. En segundo lugar, aun cuando se ha encontrado que la identidad feminista se ha relacionado con acciones colectivas, también es cierto que dicha identidad en contextos como el mexicano, puede ser objeto de estigmatización, y la autodefinición como feminista podría traer costos individuales para las mujeres (Radke et al., 2016), aun cuando decida participar en acciones colectivas en contra de la violencia hacia las mujeres. Al mismo tiempo, la gran complejidad de los llamados “feminismos” y sus diversas visiones estratégicas (Molyneux, 1998), podría provocar múltiples problemas al intentar medirlos. En este sentido, Alvarez (2019) considera que “Los discursos y prácticas feministas actuales se multiplican a un ritmo acelerado y las personas que se consideran feministas están involucradas en un extenso y variado abanico de acciones” (p. 79). En congruencia con lo expuesto, en este estudio se consideró conceptualmente más adecuado tomar en cuenta la identidad colectiva politizada en lugar de la identidad feminista. Así, y siendo congruentes la notición de “intereses de género” en el estudio de movimientos de mujeres (Molyneux, 1998), se tomará en cuenta la identidad colectiva politizada de movimientos de mujeres que busquen algún objetivo (político, social-cultural o hacia el propio movimiento) relacionado con algún tema de género. Por último, es importante destacar que mientras en unos modelos la variable a explicar es la participación en acciones colectivas, en otros se evalúa la intensión de participar, para el presente estudio y dado que los datos fueron recolectados dos días antes del 8M se consideró adecuado evaluar la probabilidad percibida de participar en diferentes acciones colectivas.

Por otra parte, Sabucedo et al. (2018) propone integrar a las variables antes mencionadas la obligación moral. Estos autores propusieron un modelo donde la identidad social influye de manera indirecta en la intención de participar mediada por la percepción de injusticia, la eficacia colectiva y la obligación moral. Sabucedo et al. (2018) encontraron que la obligación moral puede ser una variable clave en la comprensión de la acción colectiva, incluso aún más que las variables frecuentemente estudiadas hasta ahora.

En cuanto al contexto de violencia hacia las mujeres se refiere, existen aproximaciones teóricas como la realizada por Hincapié (2017) que analizan variables emocionales y cognitivas. Específicamente en el contexto del 8M y con muestras de varios países de América Latina y Europa, Zumeta et al. (2020) exploraron variables de psicológicas (ej. sincronía emocional percibida, emociones positivas, bienestar afectivo, identidad situada, etc.) involucradas en la participación en las manifestaciones del 8M. Estos autores, a la luz de la teoría de los rituales colectivos de Durkheim (1982), encontraron que la sincronía emocional resultó ser una variable sumamente importante para entender la participación de las mujeres en este día. También encontraron que la participación se asocia con positivo bienestar individual y colectivo, con alta identidad contextual, alta autoeficacia colectiva, así como el compartir valores de vida con otros participantes. Los resultados encontrados por estos autores hacen evidente la importancia de incluir variables emocionales para explicar las acciones colectivas en el 8M en América Latina y alrededor del mundo.

Aún con estas aproximaciones, no se conocen estudios que hayan sometido a prueba empírica modelos de la acción colectiva en contexto mexicanos urbanos. Además, los modelos que toman en cuenta la obligación moral aún son escasos, y se desconoce la influencia de esta variable sobre las acciones colectivas en el contexto de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres en México. Ante la evidencia descrita, surge la pregunta ¿De qué manera la percepción de injusticia, la identidad colectiva politizada, eficacia colectiva, y la obligación moral funcionan como variables predictoras de la participación colectiva en una muestra de mujeres de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCDMX) en el contexto de diversos eventos conmemorativos del 8M?

Así, el propósito de esta investigación fue someter a prueba empírica tres modelos multivariados sobre la acción colectiva en contra de la violencia hacia las mujeres, considerando una muestra de mujeres de edades comprendidas entre 18 y 60 años, residentes en la ZMCDMX, en el contexto del 8M (Día internacional de la Mujer) donde se esperaban múltiples acciones colectivas por parte de las mujeres demandando, entre otras cosas, el reconocimiento múltiples derechos y alto a la violencia que sufren.

En este estudio se entenderá la identidad colectiva politizada como conjunto de creencias y afectos que crean una conexión con una categoría social (Polletta & Jasper, 2001) y en la que subyacen conocimientos explícitos de encontrarse en una situación de lucha de poder (Simon & Klandermans, 2001). A la percepción de injusticia se le entenderá como la percepción sobre la existencia de asimetría, contradicciones, falta de equilibrio social (Arenas, 2003) o violación de derechos (Mikula & Wenzel, 2000) determinada por un componente cognitivo y uno emocional. Por su parte, la eficacia colectiva se entenderá como el conjunto de creencias de la eficacia de la acción colectiva para alcanzar las metas u objetivos determinados (hacia el sistema política, social y hacia el movimiento; Bandura, 1997) acompañado de su componente afectivo. Por último, la obligación moral se entenderá como la motivación a comportarse con base en las expectativas morales de la propia conducta y las emociones asociadas al cumplimiento o falta de cumplimiento de dichas expectativas (Sabucedo et al., 2018).

Método

Instrumentos

Se utilizó un diseño de investigación de corte cuantitativo y trasversal (Kerlinger & Lee, 2000). Con el fin de contar con instrumentos psicométricos válidos y confiables que diera cuenta de las variables referidas, se construyó una matriz de especificaciones la cuál fue sometida a proceso de validación por 25 jueces expertos (5 para cada constructo y cuyos requisitos consistieron tener estudios de posgrado y haber estudiado el constructo a evaluar en por lo menos 2 años) quienes evaluaron la pertinencia, claridad y posible sesgo de los constructos, sus dimensiones e indicadores. Posteriormente, ya con la matriz validada, se generaron ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 7 punto, donde el valor 1 representó estar “Muy en desacuerdo” con cada item y el valor 7 representó estar “Muy de acuerdo” con el mismo. La identidad colectiva politizada fue evaluada mediante 9 reactivos, 3 reactivos para evaluar la identidad hacia las mujeres (ej. “Ser mujer define una parte importante de mí identidad”), 3 para evaluar la identidad politizada (ej. “Me siento identificada con mujeres que protestan ante la violencia hacia las mujeres”) y 3 más para evaluar la identidad afectiva (ej. “Siento confianza con muchas mujeres”) con un Alpha de Cronbach de .78. Para evaluar la eficacia colectiva se utilizaron 7 reactivos, con un reactivo para medir la eficacia colectiva hacia el sistema político (ej. “Creo que las manifestaciones influyen para que las autoridades actúen en contra de la violencia hacia las mujeres”), 2 para medir la eficacia hacia el sistema social (ej. “Creo que las asambleas o foros de discusión influyen en las creencias de las personas ante la violencia hacia las mujeres”), 2 para la dimensión de eficacia colectiva hacia el movimiento social (ej. “Creo que las manifestaciones ayudan a que más mujeres busquen combatir la violencia hacia las mujeres”) y 2 para evaluar la eficacia colectiva afectiva (ej. “Me emociona ver el poder que tenemos como mujeres cuando logramos unirnos”). Al considerar la escala en conjunto se obtuvo un índice de confiabilidad mediante el método Alpha de Cronbach de .87. Por su parte, la percepción de injusticia se evalúo utilizando 3 reactivos, un reactivo evaluó la dimensión cognitiva (ej. “Creo que la violencia contra las mujeres en México es injusta”) y 2 evaluaron la dimensión emocional (ej. “Me indigna que las mujeres en México sean violentadas”). En conjunto los tres reactivos alcanzaron una confiabilidad de .67 con el método Alpha de Cronbach. Para la obligación moral fueron utilizados 4 reactivos, 2 para la dimensión cognitiva (ej. “Me siento obligada conmigo misma para hacer algo en contra de la violencia que sufren las mujeres en México”) y 2 más para la dimensión emocional (ej. “Me siento culpable cuando no participó en manifestaciones en contra de la violencia hacia la mujer”; Alpha de Cronbach de .74). Por último, para evaluar la participación en acciones colectivas se tomaron en cuenta 6 reactivos para evaluar la probabilidad percibida de que se participara en marchas, pláticas o conferencias, actos de “performance”, pintas de consignas en edificios, participación en tendencias o hashtags en redes sociales, y participación en colectivos respectivamente (Alpha de Cronbach de .82) en el contexto del 8M. De acuerdo con Carretero-Dios y Pérez (2005) cuando se desea representar adecuadamente la complejidad un constructo, como los de la presente investigación, alphas de Cronbach entre .7 y .8 son adecuadas y hasta esperadas. En el Anexo 1 se puede observar la totalidad de los reactivos empleados para la presente investigación.

Procedimiento

Con un muestreo no probabilístico intencional y con la herramienta de Formularios de Google y a través de Facebook Ads (mediante difusión pagada; Kosinski et al. 2015) se difundió la encuesta de la mañana del 6 marzo al medio día del 8 de marzo del 2021, tomando como únicos criterios de selección ser mujer mayor de edad y vivir en la CDMX con un radio de 17 km a la redonda (Zona Metropolitana de la Ciudad de México). Los criterios inclusión considerados para la presente investigación fueron ser mujer, vivir en la Ciudad de México o zona conurbana, ser mayor de edad y estar de acuerdo con el consentimiento informado. Para los criterios de exclusión se consideró no poder contestar la encuesta por cuenta propia o haberla contestado fuera del periodo establecido. La participación en alguna acción colectiva en el contexto del 8M o la intención de participar no fue criterio de inclusión para contestar la encuesta, de tal modo que cualquier mujer que se le presentó la encuesta pudo participar en la misma aun cuando no participó o tuvo la intención de participar en alguna acción colectiva. En dicho formulario, se presentó el propósito del estudio, así como un consentimiento informado. En los casos donde las participantes seleccionaron no estar de acuerdo con el consentimiento, la encuesta no se aplicó. Cuando las respondientes aceptaban participar, se les presentaban instrucciones y los reactivos redactados descritos. El estudio se sujetó al Código Helsinki y las normas éticas de la investigación de la American Psychological Association (APA). Las mujeres participaron de forma voluntaria y sin recompensa de por medio.

Análisis de datos

Mediante el software R 4.0.1, se calculó la correlación entre las variables estudiadas y se exploró la distribución de las mismas a fin de verificar la relación lineal entre las variables. Mediante la librería Lavaan (Rosseel, 2012) se sometieron a prueba los modelos de ecuaciones estructurales, con el método de Máxima Verosimilitud, y se calcularon índice de bondad de ajuste (SRMR, RMSEA, GFI y CFI). Con base a lo planteado por Hu y Bentler (1995), se consideran aceptables valores menores de .10 para el SRMR y el RMSEA y valores mayores a .90 para le GFI y CFI.

Participantes

La muestra final estuvo conformada 870 mujeres mayores de edad habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. La edad promedio fue de 26.7 años, con desviación estándar de 10.3, un mínimo de 18 años y un máximo de 68 años y una mediana de 23 años. Del total de participantes, el 45% contaba con estudios universitarios, 42% tenía estudios de media superior, 10% llegó al posgrado y 2% contaba con estudios de nivel básico. El 57% de las participantes reportaron ser estudiantes, 19% contaba con trabajo fijo, 10% estaba en busca de trabajo, un 5% tenía trabajo informal y el resto reportaron realizar otras actividades. El 64% de las participantes reportaron vivir en la Ciudad de México y el resto en algún municipio de la zona conurbada.

Resultados

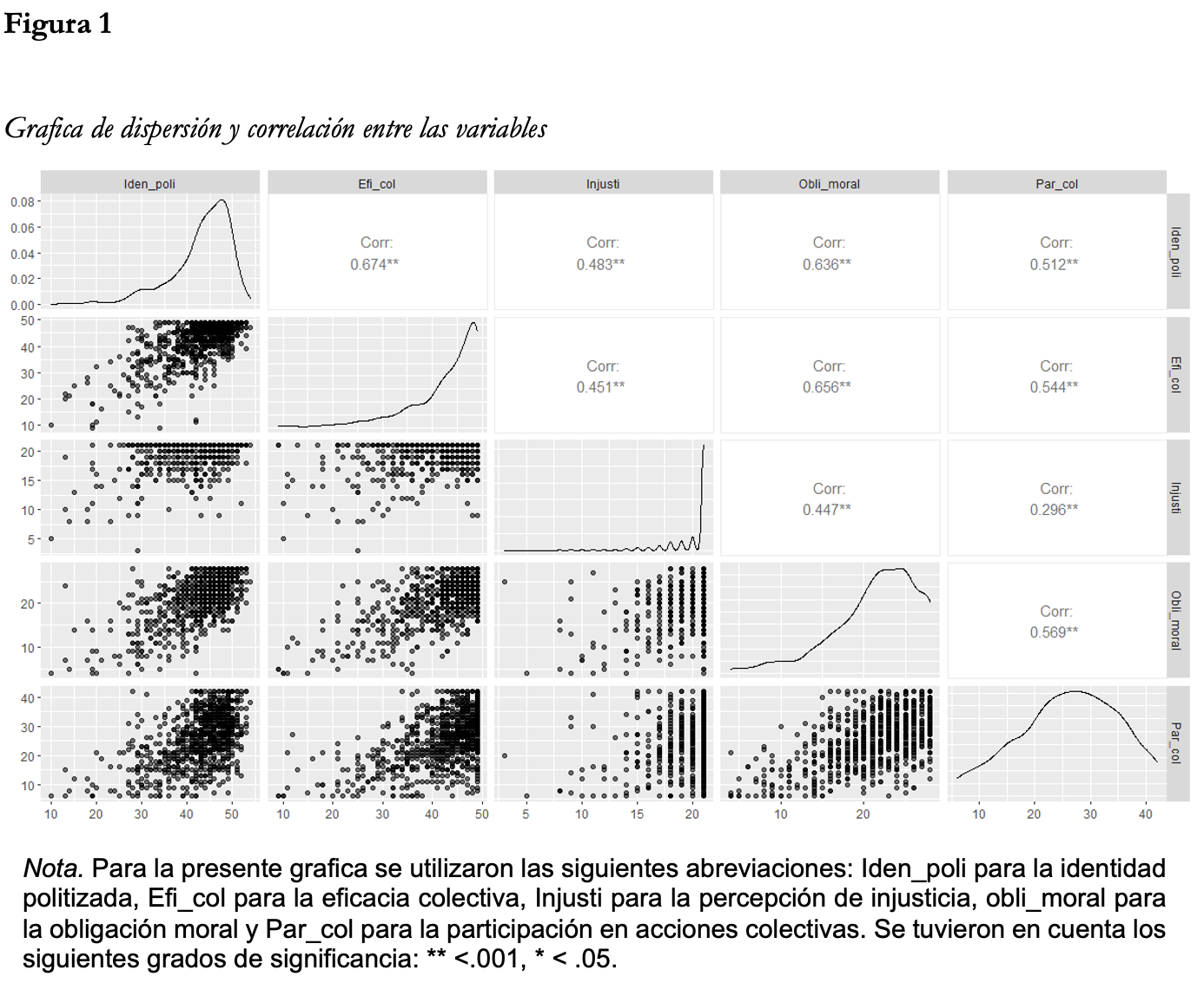

En la Figura 1 se pueden observar las correlaciones de Pearson, las gráficas de correlaciones y las distribuciones de las variables estudiadas. Todas las variables correlacionaron significativamente y de forma positiva, desde correlaciones de .29 (entre la percepción de injusticia y la participación colectiva) hasta de .67 (entre la eficacia colectiva y la identidad politizada). Además, en la Figura 1 se puede observar relaciones lineales entre las variables estudiadas.

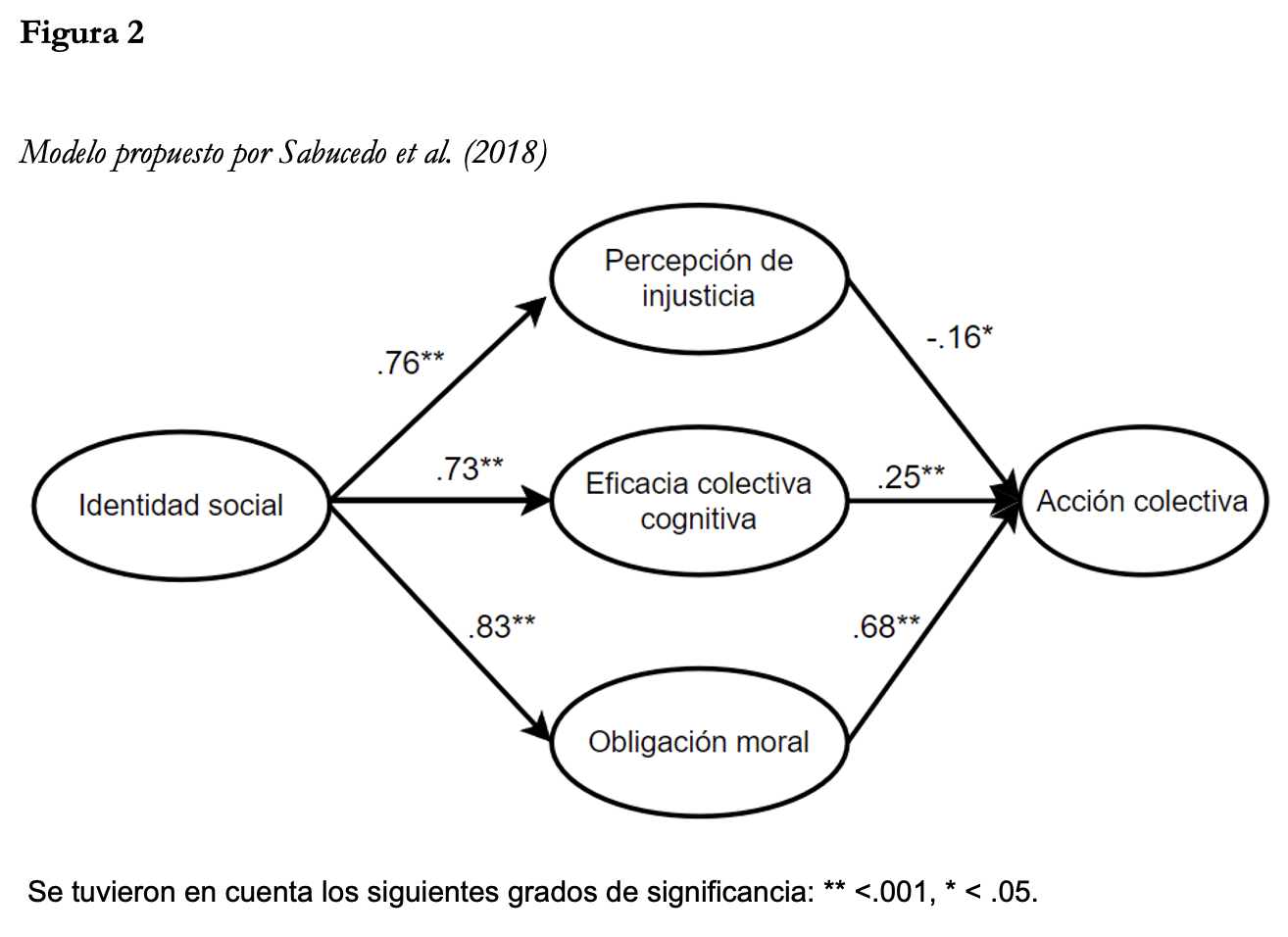

Figura 1

El primer modelo sometido a prueba es el propuesto por Sabucedo et al. (2018), donde la identidad social, sin su componente politizado, influye de manera indirecta en la intención de participar, con la contribución de tres variables: (1) la percepción de injusticia, incluyendo su dimensión emocional y cognitiva, (2) la eficacia colectiva, sin su dimensión afectiva y (3) la obligación moral, con su componente cognitivo y emocional. Aunque los efectos resultado significativos, este modelo mostró inadecuados índices de ajuste a los datos (SRMR = 0.06, RMSEA=.08, GFI =.85 y CFI = .82), con una r2 para la participación de .6 (ver Figura 2).

Figura 2

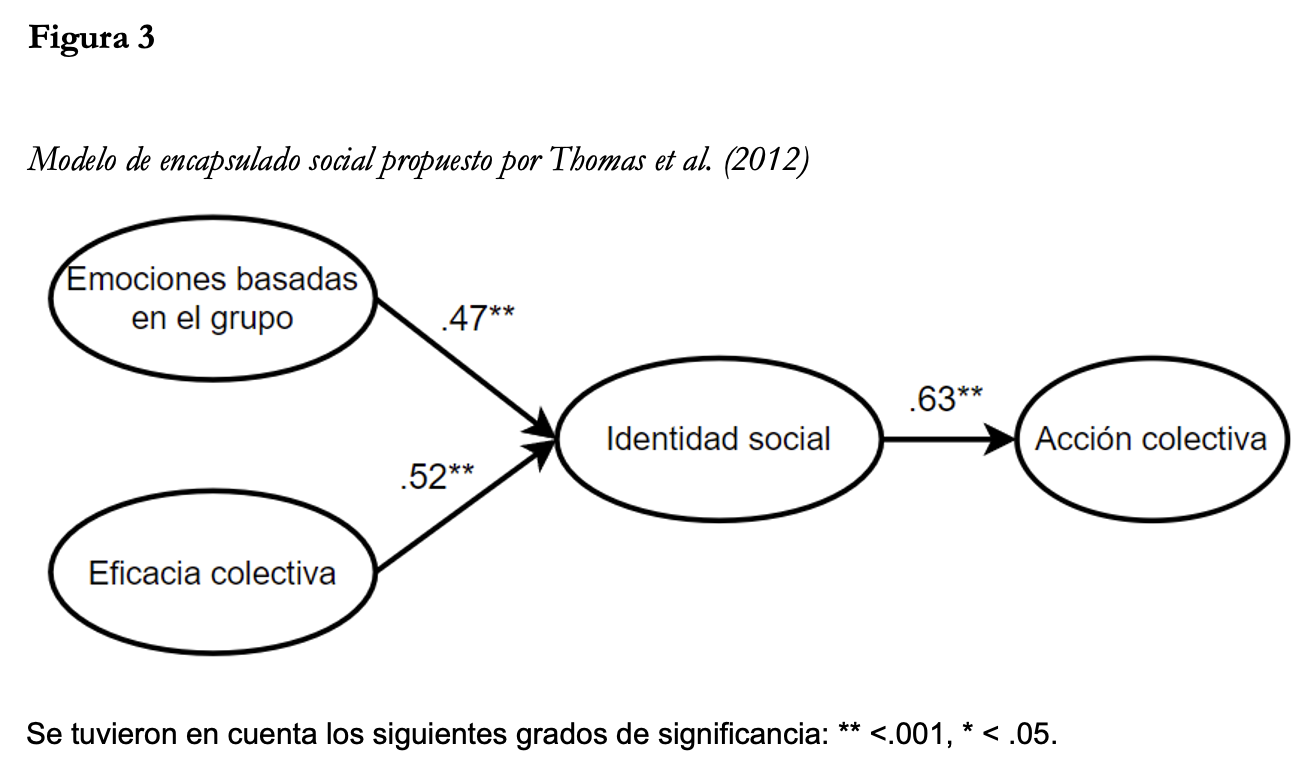

El segundo modelo sometido a prueba fue el del encapsulado social (Thomas et al., 2012), donde la identidad social media la relación entre las emociones basadas en el grupo (injusticia emocional) y la acción colectiva y entre la eficacia colectiva (sin su componente afectivo) y la acción colectiva. De la misma forma, los coeficientes resultaron significativos pero el modelo mostró ajustes inadecuados a los datos (SRMR = 0.06, RMSEA=.08, GFI =.88 y CFI = .85) con una r2 de .38 para la participación (ver Figura 3).

Figura 3

Thomas et al. (2012)

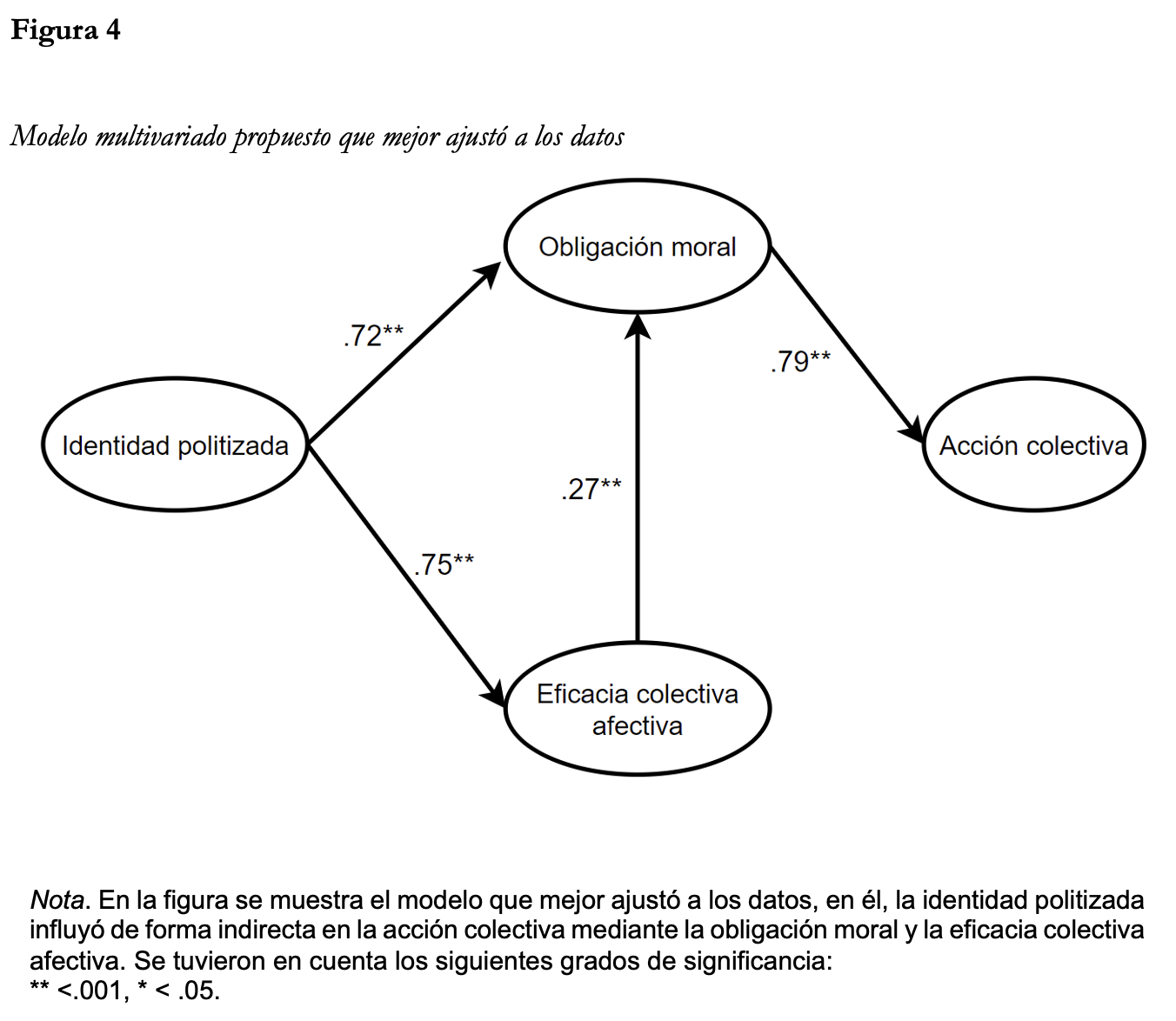

Por último y con base a lo encontrado en la literatura, se propuso un modelo que plantea que la identidad politizada, influye sobre la participación por medio de la obligación moral, con su componente afectivo y cognitivo, y la eficacia colectiva afectiva. Al someter a prueba empírica este modelo mostró un ajuste aceptable (SRMR = 0.05, RMSEA=.08, GFI =.91 y CFI = .92, [F (6,318) = 105, p < 0.000])con una r2de .63 para la participación y efectos estadísticamente significativos (p < 0.001; ver Figura 3). También se sometió a prueba el modelo que incluye la percepción de injusticia con su dimensión cognitiva y su dimensión emocional, sin embargo, tuvo ajustes pobres.

Figura 4

Discusión

En cuanto a la correlación con la intención de participar en las diversas acciones colectivas se refiere, fue la obligación moral la que más correlacionó, seguida de la eficacia colectiva y de la identidad politizada. La percepción de injusticia fue la variable que menos correlacionó, aunque todas fueron significativas. En las gráficas de dispersión se puede observar que es la injusticia percibida la variable que menos variabilidad tuvo, esto probablemente por el gran grado deseabilidad que el tema de violencia hacia las mujeres pudo provocar en las participantes principalmente en la antesala del 8M, donde en diversos medios y redes sociales se busca sensibilizar a la población sobre el tema de violencia hacia las mujeres.

En cuanto a los modelos se refiere, el propósito fue someter a prueba tres modelos, el primero propuesto por Sabucedo et al. (2018), que propone que la identidad colectiva (identidad social sin el componente politizado para el presente estudio) influye en la acción por medio de la eficacia colectiva (eficacia colectiva sin su componente afectivo para el presente estudio), la percepción de injusticia y la obligación moral. Un segundo modelo en el que las emociones basadas en grupo (el componente afectivo de la percepción de injusticia para el presente estudio) y la eficacia colectiva influyen mediante la identidad colectiva en la acción colectiva (identidad social sin el componente politizado para el presente estudio; Thomas et al., 2012). Por último, un modelo propuesto que plantea que la identidad politizada influye en la acción colectiva mediante la obligación moral y la dimensión afectiva de la eficacia colectiva. Este último modelo fue el que mostró mejor ajuste a los datos recabados y al mismo tiempo explicó más la varianza de la participación en acciones colectiva, seguido por el propuesto por Sabucedo et al. (2018) y por último el del encapsulamiento (Thomas et al., 2012).

Los resultados de esta investigación tienen varias consideraciones e implicaciones. En primer lugar, el poco efecto de la injusticia percibida, con su componente emocional y la creencia de eficacia colectiva pueden ser congruentes con lo reportado por Van Zomeren, et al. (2008). Estos autores encontraron que la identidad predijo la acción colectiva contra las desventajas incidentales y estructurales, mientras que la injusticia y la eficacia colectiva solo fueron importantes para predecir la acción únicamente contra las desventajas incidentales (Van Zomeren et al., 2008). Es decir, ante una situación injusta, que se considere incidental o momentánea, la percepción de injusticia y la eficacia parecen ser más relevantes. En este contexto, la violencia hacia las mujeres ha sido desde hace años enmarcada como una injusticia estructural por parte de colectivos feministas, lo que pudiera disminuir el posible efecto explicativo de injusticia percibida. En este mismo contexto, los resultados obtenidos se deben analizar al margen de las acciones colectivas alrededor del 8M. Esto puede ser importante dado que, en los últimos años en México, el tema de violencia hacia las mujeres ha sido ampliamente difundido y debatido en medios de comunicación tradicionales y digitales (Sancho, 2018). Esto pudo provocar deseabilidad social al momento de responder la encuesta empleada en este estudio, y pudo influir en las respuestas de la percepción de injusticia principalmente. Aunado a esto, el hecho de que las acciones colectivas se encontraban en un contexto de día conmemorativo pudo hacer menos importante la injusticia como motivador. En otros contextos de acción colectiva, como un caso de feminicidio, la situación pudo ser inversa. Estos factores pueden explicar por qué la percepción de injusticia fue poco relevante para el ajuste de los modelos, aun cuando es una de las variables más estudiadas y que en diferentes contextos ha mostrado ser buena predictora de la acción colectiva.

En segundo lugar, con referencia al escaso efecto de las creencias de eficacia colectiva y la importancia de las emociones asociadas a dichas creencias, ya se ha observado en otras investigaciones que las dimensiones emocionales de algunas de las principales variables estudiadas son mejores predictoras que las dimensiones cognitivas (Sabucedo et al., 2018; Stürmer & Simon, 2009). De forma congruente con el modelo que mejor ajustó, Zumeta et al. (2020) encontraron asociación entre los sentimientos de empoderamiento (emociones asociadas a la eficacia colectiva para el presente estudio) y emociones positivas hacia sí mismo (obligación moral afectiva para el presente estudio) y la identidad situada en mujeres que participaron en alguna acción colectiva en el 8M. Estos resultados dan evidencia de la importancia de las emociones asociadas a la eficacia colectiva y la satisfacción personal asociada a la participación como variables sumamente importantes para explicar la acción colectiva de las mujeres en este contexto. Al mismo tiempo, los resultados obtenidos proporcionan sustento empírico a las teorías que señalan la gran importancia de los componentes emocionales en el estudio la acción colectiva y movimientos sociales (Gravante, 2020) y en estudios con perspectivas feministas (Hincapié, 2017) e invita a no excluirlas de los análisis y modelos futuros.

En tercer lugar, la obligación moral resultó una variable relevante, a pesar de no ser tomada en cuenta en la mayoría de los modelos propuestos. En este sentido, la identidad politizada puede sentar las bases para experimentar emociones relacionadas con la eficacia colectiva, como el empoderamiento, lo que a su vez promovería una gran obligación de participar en acciones colectivas, ya que se activaría la identificación politizada. Al mismo tiempo, se experimentarían emociones y creencias de poder cambiar determinada situación. De este modo, la responsabilidad percibida o la obligación moral de hacer algo para cambiar una situación particular y las emociones asociadas al cumplimiento o falta de cumplimiento al participar en alguna acción colectiva parecen ser de suma relevancia en el contexto del 8M. Estos resultados orientan a discutir explícitamente constructos como la identidad moral (Narvaez & Lapsley, 2009), las emociones morales y el compromiso ético (Conde et al., 2009), la satisfacción personal o emociones positivas de autotrascendencia (Zumeta et al., 2020) en el estudio de la acción colectiva, ya que en mayoría de los modelos propuestos estos constructos suelen no estar contemplados o discutidos.

Por otro lado, es viable suponer que las relaciones entre las variables dependen fuertemente del contexto social. Por ejemplo, la identidad puede ser la variable que detone la participación o viceversa; al mismo tiempo, el tipo de emociones, positivas o negativas, pueden tener efectos diferenciadores en la acción colectiva dependiendo de la problemática (Sabucedo et al., 2017). En este sentido, y desde el estudio de mujeres desde una perspectiva feminista se refiere Molyneux (1998) considera que en la aparición de movimientos de mujeres siempre se encuentran supeditados a cinco factores; configuraciones culturales, formas familiares, formaciones políticas, formas y grado de solidaridad femenina y el carácter de la sociedad civil. Así, podemos suponer que la forma en que interactúan estás variables para que una mujer decida participar en alguna acción colectiva va depender fuertemente de la cultura, la forma en que se piensa la política y el grado de solidaridad femenina en un momento determinado.

Limitaciones

Es importante tomar en cuenta dos consideraciones para entender los resultados de este estudio. Por una parte, el contexto de la pandemia por la covid-19 y el confinamiento sugerido por el gobierno mexicano pudo haber provocado que mujeres que presentaban alta identidad politizada, fuerte injusticia afectiva, creencias y emociones asociadas a la eficacia colectiva y obligación moral, no necesariamente estuvieran dispuestas a participar en más de una acción colectiva, principalmente aquellas que involucraban presencia física. En segunda parte, en estudios donde se recaba información a través de redes sociales, es importante tomar en cuenta lo que Tufekci (2014) nombra “el denominador faltante”, es decir, todas aquellas personas que por alguna razón estuvieron expuestos a algún contenido, como lo fue en este estudio la invitación a participar en una encuesta, pero decidieron no reaccionar ni interactuar con dicho contenido. Con base en los datos proporcionados por Facebook, 31,304 mujeres estuvieron expuestas a la invitación para responder la encuesta, base de esta investigación, de las cuales 1,984 hicieron clics en la encuesta y de éstas solo 870 la respondieron totalmente. Estos datos pueden sugerir que quien respondió la encuesta se encontraba moderadamente o fuertemente motivada para expresar sus creencias y emociones relacionadas con el 8M. Al mismo tiempo, Kosinski et al. (2015) consideran que la recopilación de los datos mediante Facebook puede tener implicaciones en la muestra, pues normalmente las usuarias y usuarios de esta red social suelen ser jóvenes y adultos jóvenes con mayor educación y acceso a internet, por lo que se debe tener precaución al intentar extrapolar los resultados de la presente investigación a poblaciones cualitativamente diferentes. Sin embargo, para estos autores la aplicación de cuestionarios mediante publicidad pagada puede ser mejor estrategia de aplicación que otras utilizadas en redes sociales como la llamada bola de nieve pues la primera aumenta las probabilidades de tener una muestra más heterogénea.

Por otro lado, es importante resaltar que el ajuste adecuado del modelo donde la identidad politizada influyó en la acción colectiva a través de la obligación moral y a través de la eficacia colectiva afectiva, da cuenta de la importancia y pertinencia de estas variables en el estudio de la acción colectiva, sin embargo, es necesario seguir desarrollando los instrumentos para obtener mayor evidencia de que se está evaluando el dominio más relevante de cada constructo.

Conclusiones

En el estudio de la acción colectiva es cada vez más frecuente encontrar modelos y estudios que incluyan múltiples variables como identidad politizada, identidad situada, la percepción de injusticia, eficacia colectiva, eficacia participativa, normas subjetivas, obligación moral, sincronía emocional, satisfacción personas, emociones compartidas, emociones basadas en grupo, etc. Este hecho da cuenta de la complejidad de la acción colectiva y la necesidad de incluir múltiples variables y explorar su papel en diferentes contextos y ante diversas problemáticas. En este sentido, y desde el estudio de la acción colectiva desde el feminismo, Alvarez (2019) propone el estudiar la emergencia en los movimientos feministas, entendida como la formación de nuevos comportamientos colectivos derivado de la conjunción de diferentes feminismos en determinada acción colectiva o movimiento social de mujeres. Es viable suponer que la participación en la acción colectiva pueda tener un efecto en cómo interactúan las variables estudiadas en las mujeres. La misma participación puede crear nuevos repertorios de acción, nuevas expresiones y nuevas formas de pensar y sentir la violencia que sufren las mujeres

En la presente investigación, el modelo más parsimonioso se ajustó mejor a los datos y explicó más de la varianza de la intensión de participar en la acción colectiva. Estos resultados pueden hacer evidente la necesidad de homologar constructos que pudieran ser sinónimos a fin de tener constructos más claros y conformar modelos más sólidos entre disciplinas en el estudio de la acción colectiva.

Los resultados encontrados abonan a la comprensión de la acción colectiva en el contexto de violencia hacia las mujeres en México y específicamente en las acciones colectivas del 8M; no obstante, se requiere realizar más estudios para seguir explorando cómo se relacionan estas variables y de qué manera pueden explicar la acción colectiva de las mujeres en un contexto sumamente violento y peligroso para las mismas. Estudios que cuenten con diversos grupos de comparación, donde se contemplen otros tipos de acción colectiva, permitirían conocer mayor los efectos de las variables estudiadas.

Por último, en importante tomar en cuenta en posteriores estudios las tendencias en cuanto acción colectiva de mujeres y feminista se refiere, Vargas (2002) considera que por un lado la acción colectiva de las mujeres cada vez se enmarca en una estrecha relación con características multiculturales y pluriétnicas de nuestras sociedades, y por otro lado, nuevos temas y dimensiones surgen como parte de la lucha de las mujeres, especialmente en relación con dinámicas de pobreza, desigualdad y de gobernabilidad democrática.

Agradecimientos

Muchas gracias el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el financiamiento.

Referencias

Alvarez, S. E. (2019). Feminismos en movimiento, feminismos en protesta. Revista Punto Género, (11), 73-102. https://doi.org/10.5354/0719-0417.2019.53881

Arenas, O. A. U. (2003). Acciones colectivas y movimientos sociales: elementos para su análisis y gestión. Instituto Popular de Capacitación.

Bamberg, S., Rees, J., & Seebauer, S. (2015). Collective climate action: Determinants of participation intention in community-based pro-environmental initiatives. Journal of Environmental Psychology, 43, 155-165. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.06.006

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman and Company.

Carretero-Dios, H., & Pérez, C. (2005). Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales. International Journal of Clinical and Health Psychology, 5(3), 521-551.

Conde, F. S., García, C. B., Luna, E. M. E., Papadrimitriou, C. G., Rodríguez, M. L., & Leticia, G. G. (2019). Evaluación del currículo de educación ciudadana en la educación obligatoria. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Drury, J., & Reicher, S. (2005). Explaining enduring empowerment: A comparative study of collective action and psychological outcomes. European Journal of Social Psychology, 35(1), 35-58. https://doi.org/10.1002/ejsp.231

Durkheim, É. (1982). Las formas elementales de la vida religiosa. Ediciones Akal.

Eisele, H., & Stake, J. (2008). The differential relationship of feminist attitudes and feminist identity to self-efficacy. Psychology of Women Quarterly, 32(3), 233-244. https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2008.00432.x

Franceschet, S. (2004). Explaining social movement outcomes: Collective action frames and strategic choices in first - and second - wave feminism in Chile. Comparative Political Studies, 37(5), 499-530. https://doi.org/10.1177/0010414004263662

Gravante, T. (2020). Emociones y reglas del sentir como impactos culturales de los movimientos sociales. Inter Disciplina, 8(22), 157-179.

Giguére, B., & Lalonde, R. N. (2010). Why do students strike? Direct and indirect determinants of collective action participation. Political Psychology, 31(2), 227-247. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2009.00750.x

Groenendyk, E. W., & Banks, J. A. (2014). Emotional rescue: How affect helps partisans overcome collective action problems. Political Psychology, 35(3), 359-378. https://doi.org/10.1111/pops.12045

Hercus, C. (1999). Identity, emotion, and feminist collective action. Gender & Society, 13(1), 34-55. https://doi.org/10.1177/089124399013001003

Hincapié, S. (2017). Acción colectiva de las mujeres y derechos humanos en México. Movilizando el dolor en medio del conflicto armado. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 19(2), 97-127.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1995). Evaluating model fit. En R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications (pp. 76–99). Sage Publications.

James, K., & Greenberg, J. (1989). In-group salience, intergroup comparison, and individual performance and self-esteem. Personality and Social Psychology Bulletin, 15(4), 604-616. https://doi.org/10.1177/0146167289154013

Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2000). Foundations of behavioral research (4a. ed.). College Publishers.

Kosinski, M., Matz, S. C., Gosling, S. D., Popov, V., & Stillwell, D. (2015). Facebook as a research tool for the social sciences: Opportunities, challenges, ethical considerations, and practical guidelines. American Psychologist, 70(6), 543-556. https://doi.org/10.1037/a0039210

Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales, CEIICH-UNAM. (2021). ¿Cómo protestan las mujeres en México?https://laoms.org/protestas-mujeres-mexico/

Leach, C. W., Iyer, A., & Pedersen, A. (2006). Anger and guilt about in-group advantage explain the willingness for political action. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(9), 1232-1245. https://doi.org/10.1177/0146167206289729

Leach, C. W., Iyer, A., & Pedersen, A. (2007). Angry opposition to government redress: When the structurally advantaged perceive themselves as relatively deprived. British Journal of Social Psychology, 46(1), 191-204. https://doi.org/10.1348/014466606X99360

Lee, A. (2018). Low self-control and high group identification: The aftermath of Umbrella Movement and Mongkok Riot. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(11), 275-288.

Louis, W. R., Taylor, D. M., & Douglas, R. L. (2005). Normative influence and rational conflict decisions: Group norms and cost-benefit analyses for intergroup behavior. Group Processes and Intergroup Relations, 8(4), 355-374. https://doi.org/10.1177/1368430205056465

Major, B. (1994). From social inequality to personal entitlement: The role of social comparisons, legitimacy appraisals, and group membership. Advances in Experimental Social Psychology, 26, 293-355. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60156-2

Mikula, G., & Wenzel, M. (2000). Justice and social conflict. International Journal of Psychology, 35(2), 126-135. https://doi.org/10.1080/002075900399420

Molyneux, M. (1998). Analysing women's movements. Development and Change, 29(2), 219-245. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00077

Montero, J. (2006). Feminismo: un movimiento crítico. Intervención Psicosocial, 15(2), 167-180.

Munévar, M. D. I. (2012). Delito de femicidio. Muerte violenta de mujeres por razones de género. Estudios Sociológicos y Jurídicos, 14(1), 135-175

Narvaez, D., & Lapsley, D. K. (2009). Moral identity, moral functioning, and the development of moral character. Psychology of Learning and Motivation, 50, 237-274. https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)00408-8

Polletta, F., & Jasper, J. M. (2001). Collective identity and social movements. Annual Review of Sociology, 27(1), 283-305. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.283

Radke, H. R. M., Hornsey, M. J., & Barlow, F. K. (2016). Barriers to women engaging in collective action to overcome sexism. American Psychologist, 71(9), 863-874. https://doi.org/10.1037/a0040345

Ramírez, L. C. C. (2018). La acción colectiva feminista, ¿de la lucha de clases a la lucha de géneros? Apuntes para la comprensión/práctica de los movimientos sociales, en torno al caso “Ni una menos”. Ciencia Política, 13(26), 19-61.

Rees, J. H., & Bamberg, S. (2014). Climate protection needs societal change: Determinants of intention to participate in collective climate action. European Journal of Social Psychology, 44(5), 466 473. https://doi.org/10.1002/ejsp.2032

Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling. Journal of Statistical Sofware, 48(2), 1-36.

Ruiz, R. M. V. (2020). Violencia de género e información periodística. La perspectiva de la prensa escrita ante la marcha del 8 de marzo de 2020 en la Ciudad de México: una aproximación. Biblioteca Universitaria, 23(2), 288-298.

Sabucedo, J. M., Dono, M., Alzate, M., & Seoane, G. (2018). The importance of protesters´ moral: Moral obligation as a key variable to understand collective action. Frontiers in Psychology, 9, 1-12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00418

Sabucedo, J. M., Durán, M., & Alzate, M. (2010). Identidad colectiva movilizada. Revista de Psicología Social, 25(2), 189-201. https://doi.org/10.1174/021347410791063822

Sabucedo, M. J., Gómez-Roman, C., Alzate, M., Van Stekelenburg, J., & Klandersman, B. (2017). Comparing protest and demonstrator in times of austerity: Regular and occasional protesters in universalistic and particularistic mobilisations. Social Movement Studies, 16(6), 704-720. https://doi.org/10.1080/14742837.2017.1338940

Sancho, G. R. (2018). El devenir feminista de la acción colectiva: las redes digitales y la política de prefiguración de las multitudes conectadas. Teknokultura, 15(2), 223-240.

Schmitt, M. T., & Branscombe, N. R. (2002). The meaning and consequences of perceived discrimination in disadvantaged and privileged social groups. European Review of Social Psychology, 12(1), 167-199. https://doi.org/10.1080/14792772143000058

Simon, B., Loewy, M., Stürmer, S., Weber, U., Freytag, P., Habig, C., Kampmeier, C., & Spahlinger, P. (1998). Collective identification and social movement participation. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3), 646-658. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.3.646

Simon, B., & Klandermans, B. (2001). Politicized collective identity: A social psychological analysis. American Psychologist, 56(4), 319-331. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56. 4.319

Sosa, M. (2016). América Latina grita ‘Ni una menos’: las protestas contra los feminicidos toman las capitales.https://www.univision.com/noticias/violaciones/america-latina-grita-ni-una-menos-las-protestas-contra-los-feminicidios-toman-las-capitales

Stürmer, S., & Simon, B. (2004). Collective action: Towards a dual-pathway model. European Review of Social Psychology, 15(1), 59-99. https://doi.org/10.1080/10463280340000117

Stürmer, S., & Simon, B. (2009). Pathways to collective protest: Calculation, identification, or emotion? A critical analysis of the role of group-based anger in social movement participation. Journal of Social Issues, 65(4), 681-705. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2009.01620.x

Thomas, E. F., Mavor, K. I., & McGarty, C. (2012). Social identities facilitate and encapsulate action relevant constructs: A test of the social identity model of collective action. Group Processes & Intergroup Relations, 15(1), 75-88. https://doi.org/10.1177/1368430211413619

Tufekci, Z. (2014). Big questions for social media big data: Representativeness, validity and other methodological pitfalls. En Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 8(1).

Valentino, A. N., Gregorowicz, K., & Groenedyk, E. W. (2009). Efficacy, emotions and the habit of participation. Political Behavioral, 31, 307-330. https://doi.org/10.1007/s11109-008-9076-7

Van Stekelenburg, J., Klandermans, B., & Van Dijk, W. (2010). Combining motivations and emotion; the motivational dynamics of protest participation. Revista de Psicología Social, 26(1), 91-104. https://doi.org/10.1174/021347411794078426

Van Troost, D., van Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2013). Emotions of protest. En N. Demertzis (Ed.), Emotions in politics. The affect dimension in political tension (pp. 186-203). Palgrave MacMillan.

Van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. Psychological Bulletin, 134(4), 353-372. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.4.504

Vargas, V. V. (2002). Los feminismos latinoamericanos en su tránsito al nuevo milenio. (Una lectura político personal). En D. Mato (Ed.), Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder (pp. 307-316). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela.

Wlodarczyk, A., Basabe, N., Páez, D., & Zumeta, L. (2017). Hope and anger as mediators between collective action frames and participation in collective mobilization: The case of 15-M. Journal of Social and Political Psychology, 5(1), 200-223. https://doi.org/10.5964/jspp.v5i1.471

Zumeta, L. N., Castro-Abril, P., Méndez, L., Pizarro, J. J., Włodarczyk, A., Basabe, N., ... & Pinto, I. R. (2020). Collective effervescence, self-transcendence, and gender differences in social wellbeing during 8-M demonstrations. Frontiers in Psychology, 11, 607538. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.607538

Anexo 1: Items utilizados para someter a prueba empírica los modelos

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones, dinos el grado de acuerdo con el que estas en cada una de ellas.

1. Me identifico fuertemente con otras mujeres

2. Ser mujer define una parte importante de mí identidad

3. Ser mujer es fundamental para definirme a mí misma

4. Me identifico con colectivos de mujeres que luchan por la equidad de género

5. Los movimientos de mujeres que buscan justicia ante la violencia me son ajenos

6. Me siento identificada con mujeres que protestan ante la violencia hacia las mujeres

7. Siento confianza con muchas mujeres

8. Me duele cuando me entero que una mujer es victima de una injusticia

9. Me es difícil confiar en otra mujer

10. Creo que las manifestaciones influyen para que las autoridades actúen en contra de la violencia hacia las mujeres

11. Creo que las manifestaciones influyen en lo que la sociedad piensa sobre la violencia hacia las mujeres

12. Creo que las manifestaciones ayudan a que más mujeres busquen combatir la violencia hacia las mujeres

13. Creo que las asambleas o foros de discusión influyen en las creencias de las personas ante la violencia hacia las mujeres

14. Creo que las discusiones o foros sobre la violencia hacia las mujeres hacen que más mujeres se unan para eliminar la violencia

15. Me emociona ver el poder que tenemos como mujeres cuando logramos unirnos

16. Me siento empoderada cuando pienso en todo lo que podemos hacer las mujeres si nos unimos

17. Creo que la violencia contra las mujeres en México es injusta

18. Me enojo con la violencia contra mujeres

19. Me indigna que las mujeres en México sean violentadas

20. Me siento obligada conmigo misma para hacer algo en contra de la violencia que sufren las mujeres en México

21. Siento responsabilidad de hacer algo en contra de la violencia hacia las mujeres en México

22. Me siento bien conmigo al participar en manifestaciones en contra de la violencia hacia las mujeres

23. Me siento culpable cuando no participó en manifestaciones en contra de la violencia hacia la mujer

A continuación, se te presentarán una serie de posibles acciones que pudieras o no realizar el 8 de marzo (Día internacional de la mujer), favor de indicar qué tan probable es que participes en cada una de ellas.

24. Asistir a la marcha convocada para el 8 de marzo

25. Participar en pláticas y conferencias (virtuales o presenciales) organizadas en el contexto del 8 de marzo

26. Realizar algún "performance" o acto simbólico de protesta (físicamente o virtualmente)

27. Pintar consignas en edificios en contra de la violencia hacia la mujer

28. Participar en un hashtag o tendencia en redes sociales en relación con la violencia hacia la mujer

29. Participar en colectivos en contra de la violencia hacia la mujer en el contexto del 8 de marzo