Debate

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Recepción: 20 Diciembre 2018

Aprobación: 07 Junio 2019

Resumen: El artículo propone dar cuenta de las características y efectos de los procesos extractivos contemporáneos en la Patagonia Austral, a partir de un caso en el que participan actores con valoraciones e intereses divergentes y que se extiende durante casi tres décadas. El caso permite analizar la riqueza de los aportes teóricos existentes para reconocer: a) las demandas en torno de justicia ambiental y justicia espacial en el marco de un conflicto ecológico-distributivo; b) las voces que organizan las posiciones de los actores, enraizadas en distintas racionalidades y valoraciones; y c) las consideraciones necesarias para abordar un proceso de carácter multiterritorial.

Palabras clave: conflicto ecológico distributivo, bienes comunes, lenguajes de la valoración, exctractivismo, Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego.

Abstract: The purpose of this article is to elucidate the characteristics and effects of the contemporary extractive processes in the Austral Patagonia. The main idea is based on a case that has the participation of different actors with divergent interests and valuations. The follow up of this case has been done for three consecutive decades. This case analyzes the wealth of the existent theoretical contributions in order to recognize the following: a) different demands around environmental and spatial justice regarding an ecological-distributive conflict; b) the different voices that organize the positions assumed by the actors rooted into different rationalities and valuations; and c) the considerations needed in order to approach a multi-territorial process.

Keywords: ecological distribution conflict, commons, languages of valuation, extractivism, Costa Atlántica Tierra del Fuego Reserve.

Introducción

Este artículo pretende revisitar el problema de los conflictos extractivos en el cruce de lo urbano y lo ambiental, a partir de un caso de estudio de reciente emergencia en la Patagonia argentina. En particular, en la zona norte de la isla grande de Tierra del Fuego, sita en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se propone para ello, implementar una matriz de análisis para abordar los conflictos emergentes en el ámbito urbano donde se entrecruzan intereses, visiones y valoraciones disímiles respecto a las actividades extractivas, el ambiente y la relación entre sociedad y naturaleza.

Se considera relevante la distinción que realiza Martínez Alier (2006) entre conflictos hacia el interior de una misma racionalidad, o de un mismo lenguaje para la valoración, y conflictos entre racionalidades, asumiendo que es posible que los diversos lenguajes para la valoración de la naturaleza resulten inconmensurables entre sí. En este sentido, cabe la pregunta formulada por el autor: “¿Quién tiene el poder de simplificar la complejidad, descartando algunos lenguajes de valoración e imponiendo otros?” (Martínez-Alier, 2006: 11). Para ello, se identifican diversas voces que aglutinan a los actores que construyen o nombran el conflicto de distinta manera.

El argumento central del artículo es dar cuenta acerca de cómo en las ciudades de América Latina el extractivismo puede involucrar aspectos que mixturan el extractivismo urbano y ambiental; es decir, procesos de privatización de beneficios y socialización de los costos. En el primer caso, dada la mercantilización del acceso al hábitat a partir de modalidades cada vez más excluyentes (Viale, 2017) y, en el segundo, a partir de generar beneficios económicos a costa de la degradación de la naturaleza, entendida no meramente como un recurso sino desde el lenguaje de los bienes comunes (Martinez Alier, 2006; Schweitzer, 2014). Se trata en definitiva de conflictos de tipo ecológico-distributivos (Martínez Alier, 2006).

El pensamiento ambiental ha adquirido un gran impulso desde América Latina visibilizando a la naturaleza como bien común (Leff, 2009). Esto implica ir más allá de la visión dicotómica tradicional entre bienes públicos y privados, de acuerdo al lenguaje del dominio jurídico sobre la naturaleza (Svampa, Viale, 2014), para forjar una visión eco-territorial que plantea la naturaleza como bien común. Para Svampa y Viale (2014: 372), el concepto de bienes comunes ocupa un lugar central en la “búsqueda de un paradigma emancipatorio, más allá del Mercado y del Estado”.

De acuerdo a lo anterior, resulta posible tensionar la figura del Estado en el análisis de los conflictos, ya que puede actuar conforme a su rol tutelar de los bienes públicos, así como resultar un adversario respecto de los mismos en los casos en los que actúa con exclusividad privilegiando el otorgamiento de garantías de seguridad jurídica sobre concesiones de uso a privados, relegando tareas de control de impacto ambiental, u otras regulaciones sobre esas concesiones. A su vez, como afirma Alimonda (2011: 45), el Estado podría entenderse como el “distribuidor originario que fundamenta los actuales conflictos de distribución”, al mismo tiempo que “establece las líneas generales macropolíticas de la gestión ambiental de los territorios que le están subordinados”. Desde este punto de vista, para el autor es posible “intentar reformular una visión de la ecología política latinoamericana que otorgue a lo político un lugar central, al mismo tiempo que pueda dar cuenta de su porosidad y de su carácter contradictorio”.

Entonces, el rol que ocupa el Estado en el marco de los conflictos urbano-ambientales difícilmente puede ser reducido a una voz unívoca y a su caracterización en tanto actor homogéneo. No sólo existen diferentes perspectivas al interior del propio Estado, sino que su división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sus niveles nacional, provincial, municipal, como así también las distinciones departamentales o por áreas dentro del propio Estado, exigen profundizar los análisis sobre este tipo de actuaciones en nuestros territorios.

El presente escrito se plantea en tres apartados, el primero contextualiza y localiza el conflicto urbano ambiental vinculado a la extracción de áridos en una reserva natural en la Patagonia argentina. Se trata de la Reserva Natural Costa Atlántica, catalogado como sitio RAMSAR de protección internacional de humedales. El segundo apartado propone recuperar ciertos conceptos que ponemos a prueba para analizar el conflicto aquí identificado, en particular en lo que respecta a los posicionamientos y valoraciones de los actores involucrados en el mismo. Finalmente, incorporamos un apartado con dos momentos: uno donde proponemos una posible historización del conflicto y otro donde analizamos las voces que logramos identificar en torno del conflicto.

Para el desarrollo de este trabajo recurrimos, fundamentalmente, a herramientas de las metodologías cualitativas, donde realizamos un análisis de caso a la luz de un recorte teórico particular y a partir de entrevistas a actores claves, análisis de fuentes secundarias –tales como informes, documentos públicos o normativa– como así también a partir de la construcción de datos con base en la información existente.

Ciudades y extractivismos

América Latina es uno de los continentes más urbanizados. Es el cuarto continente con mayor población viviendo en áreas urbanas, después de Asia, Europa y África (ONU Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2016). En Argentina, por su parte, el 92% de la población vive en ciudades (Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación y CIPUV, 2017). De acuerdo a la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública (2011), más del 50% de la población se concentra en la Región Metropolitana de Buenos Aires y en cuatro grandes ciudades de más de un millón de habitantes: Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. Aun así, más del 90% del total de aglomeraciones del sistema urbano argentino es constituido por ciudades intermedias, ciudades chicas y pequeñas aglomeraciones.

Manzano y Velázquez (2015: 274) sostienen como principales tendencias del sistema urbano argentino de los últimos 40 años, se caracteriza por “el descenso de la población dispersa, la participación de los aglomerados menores de 50.000 habitantes y el crecimiento de la población residiendo en aglomeraciones de tamaño intermedio (ATI’s)”.

Las ciudades intermedias o ATI’s y de acuerdo a la clasificación basada en el criterio demográfico de cantidad de habitantes (Vapñarsky, Gorojovsky, 1990), son aquellas que alcanzan una población de entre 50.000 y 999.999 habitantes. Reconocemos que el criterio demográfico no es suficiente para distinguir a este tipo de ciudades, por lo que adherimos a lo ya estudiado por Bellet Santfeliu y Llop (2004: 2) respecto de las funciones que estas ciudades desempeñan en cuanto a la mediación en los flujos entre territorios urbanos y rurales de su área de influencia y otros centros o áreas más alejados, y las funciones de intermediación entre espacios locales/territoriales y espacios regionales/nacionales/globales.

En Tierra del Fuego, existen al menos dos ciudades intermedias: Río Grande y Ushuaia. Esta última, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ambos aglomerados han crecido en su expresión demográfica y espacial durante los últimos años. Un ejemplo de ello es el reconocimiento del crecimiento de la mancha urbana; es decir, el espacio ocupado como superficie urbanizada, que para el caso de Río Grande, ha sido entre 2010 y 2016, del 85%, pasando de 13,5 km2 a 25,25 km2. Ese crecimiento no encontró un correlato con la densidad poblacional, la cual disminuyó, según el informe citado, de 5.057,23 habitantes por km2 a 3.770,15 habitantes por km2, para cada año respectivamente (Provincia de Tierra del Fuego, 2016: 60).

En Río Grande, el crecimiento poblacional sostenido como producto de saldos migratorios y el crecimiento vegetativo, significaron una constante presión de infraestructuras y viviendas. En este sentido, resulta relevante notar cómo desde 2005 y hasta 2013, a excepción del período 2008-2009, por causas que deben ser investigadas y que podrían estar relacionadas con la crisis internacional iniciada en 2008, en la localidad de Río Grande, la cantidad de metros cuadrados por año para construcciones nuevas y ampliaciones ha ido en aumento, tal como se observa en el gráfico 1.

Gráfico 1

Superficie en metros cuadrados autorizados por año para construcciones nuevas y ampliaciones. Río Grande (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur)

elaboración propia en base a datos de IPIEC (BEM Informe 20, 30, 42, 54, y 66) y Municipio de Río Grande 2018.

En el período 2013-2017, la cantidad de metros cuadrados por año permitidos según destino de la obra ha sido muy semejante para viviendas y locales no habitacionales: 296.244 m2 en el primer caso y 249.850 m2 en el segundo (Secretaría de Modernización e Innovación, Municipio de Río Grande, 2018). Por su parte, durante este mismo período, la producción habitacional por parte del estado municipal y provincial fue en aumento, alcanzando un total de 2.074 viviendas en manos del Estado Provincial y 960 viviendas en manos del Estado Municipal (Municipio de Río Grande e IPV).

Una mayor presión en materia de vivienda e infraestructuras, en un proceso de expansión de la mancha urbana, significa una mayor demanda en cuanto a los insumos necesarios para la construcción, como áridos tales como arena y grava. En el caso de la ciudad donde se localiza nuestro objeto de estudio, este tipo de materiales ha sido extraído de forma sistemática por empresas privadas dedicadas a esta actividad por lo menos desde el año 1989 (entrevista a actor clave municipal, 2018). En el año 2012, de acuerdo a las entrevistas realizadas y coincidente con el informe “Plan de Manejo del área natural protegida Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego”, en la zona costera de la ciudad, en la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, se encontraban en actividad al menos ocho empresas dedicadas a la extracción de áridos. Ello coincide con el período general de crecimiento en cuanto a permisos de construcción para el caso local.

La actividad de extracción de áridos en la costa atlántica, que fue reconocida en la década de 1990 como reserva natural dada su importancia como hábitat de aves y mamíferos marinos, implicó desde entonces un proceso conflictivo que alcanzó hitos e involucró, hasta el día de hoy, a actores diversos. Por otro lado, los intereses, visiones y valoraciones de los actores involucrados –ya sean empresas, administración pública provincial y municipal u organizaciones de la sociedad civil– los posicionaron en lugares contrapuestos entre sí. Creemos que, a partir de este caso, y en razón de los aportes de la teoría social en torno a la justicia espacial y ambiental, como así también las contribuciones de la ecología política y algunas perspectivas de la epistemología del sur, es posible construir una matriz de análisis como aportación ante la emergencia permanente de conflictos en nuestros territorios.

Tomar posición: perspectivas para el abordaje de los conflictos en torno a los extractivismos

El territorio es una construcción social y, por ende, un producto de intereses y lógicas diversas, muchas veces contrapuestas entre sí. Autores como Milson Betancourt y Porto-Gonçalves (2017: 178) entienden los conflictos territoriales como aquellas situaciones que “nos colocan frente a la disputa sobre la materialidad-sentido del territorio, y por tanto de nuestro ser, hacer, saber y vivir, lo que significa siempre construir territorialidades, que se territorializan y que conforman”.

El extractivismo se vincula de manera profunda con los conflictos territoriales. Los autores encuentran en el capitalismo y la colonialidad una raíz explicativa del saqueo, la acumulación, la concentración de riqueza, la destrucción y la devastación, procesos todos ellos vinculados en su conjunto al extractivismo. De esta manera, sería la razón productivista capitalista de acumulación la que explica, como afirman los autores, “el progresivo aumento de la explotación y extracción intensiva y destructiva de la naturaleza”. En este sentido, dichos autores reconocen que en “la producción, industrialización y modernización de las técnicas capitalistas de acumulación incesante, siempre están vinculadas y presionando una mayor explotación y extracción de naturaleza”. Así, producción y explotación no estarían separadas, sino vinculadas entre sí (Milson Betancourt, Porto-Gonçalves, 2017: 181). De acuerdo a lo anterior, producción y extracción se realizan en el marco de un sistema capitalista que se auto-imagina ilimitado, asentado sobre un productivismo no productivo: lo que es objeto de extracción no es un bien producido, sino un bien natural; se trata de bienes comunes.

Martínez Alier (2006), por su parte, reconoce que los “conflictos ecológico-distributivos” –o socio-ambientales– son aquellos que surgen en torno de las desigualdades en el acceso y la disposición de los bienes naturales, los servicios ambientales y, también, en la desigual carga y consecuencias de la degradación ambiental. Para el autor, los conflictos se expresan en diversos lenguajes para la valoración de la naturaleza que, incluso, pueden resultar inconmensurables entre sí. Desde nuestra posición, asumimos el análisis de otras valoraciones que disputan sentidos a la visión hegemónica de la naturaleza, “exterioridad” y “recursos” en el marco de modelos de desarrollo economicistas y extractivistas (Santos, 2009: 223), valoraciones no coloniales ligadas a diferentes prácticas sociales y culturales (Escobar, 1999).

Los conflictos ecológico-distributivos pueden ser clasificados de distinto modo y existe una importante producción en torno a la interpretación de los conflictos en los que, como afirma Walter (2009: 7), “se plantea una interpretación sobre los vínculos entre el ambiente y la sociedad que refleja determinados valores y relaciones de poder”. Desde nuestra perspectiva, y siguiendo los aportes de Martínez Alier (2004: 22), el caso de la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego –a partir de ahora RCA TDF– podría considerarse como un conflicto en el lugar de extracción, desde el punto de vista del “metabolismo social” que, tal como afirma el autor, ve a “la economía como un sistema abierto a la entrada de energía y materiales y a la salida de residuos”, pudiendo así “clasificar los conflictos ecológicos según los distintos puntos de las etapas donde suceden”, ya sea en los lugares de extracción de materiales y energía, o en la manufactura, o en el transporte.

De acuerdo a lo anterior, se asume la decisión metodológica de tomar a la RCA TDF como unidad ambiental, partiendo de las diversas prácticas sociales que se llevan a cabo en la misma; es decir, de todo lo que ocurre, vive, o actúa en la reserva. Esta perspectiva se ancla entonces en el entendimiento del territorio como construcción social en una síntesis de planos materiales y simbólicos (Haesbaert, 2011) que habilitan la configuración de territorialidades posibles (Valiente, Schweitzer, 2016).

Si se brinda atención a todas las prácticas sociales en la reserva es posible poner de manifiesto voces y lenguajes diferentes, subordinados y/o contrapuestos a las valoraciones economicistas hegemónicas sobre la naturaleza. Esto implica un posicionamiento del investigador/a en relación al uso de diversos materiales (De Oto, 2011), ya que no trabaja solo con fuentes oficiales –documentos, normativas, etc.– sino que visibiliza otras que expresan diversos lenguajes para la valoración. Esta tarea enlaza con la propuesta metodológica de Boaventura de Sousa Santos (2009) que dicho autor denomina “sociología de las ausencias” –o recuperación saberes invisibilizados– y “sociología de las emergencias” –o reconocimiento saberes emergentes–. A esto se suma el desafío epistémico y político de lograr una “ecología de saberes”, que involucre dichas voces, como medio de resolver o canalizar conflictos (Santos, 2009). En este marco, los lenguajes de la justicia ambiental y de la justicia espacial actuarían como horizontes políticos –“conceptos horizontes” (Svampa y Viale, 2014)– donde las desigualdades podrían resolverse. Un criterio de restauración de la desigualdad distributiva implicaría entonces un proceso de ejercicio de justicia en contra de la injusticia que desenvolvió el conflicto y la demanda.

Edward Soja (2016, 2014) reconoce una causalidad espacial en la justicia y la injusticia, a la vez que entiende que éstas se encuentran inscriptas en la espacialidad y en las geografías pluriescalares. El énfasis en los aspectos espaciales o geográficos implica entonces una “distribución justa y equitativa en el espacio de los recursos socialmente valorados y las oportunidades de utilizarlos” (Soja, 2016: 101-102). Sin independizarse de manera plena del derecho y la vertiente legal, la justicia para Soja tiene un sentido más amplio: la cualidad de ser justo o equitativo. Desde esta perspectiva, el reclamo de justicia o de disminución de injusticias sería un objetivo fundamental de todas las sociedades.

A partir de estos aportes, reconocemos que en el contexto de conflictos ecológico-distributivos en ámbitos urbanos, como en el caso de la extracción de áridos en la Reserva Costa Atlántica en la ciudad de Río Grande, se conjugan no sólo valoraciones divergentes, sino también demandas de justicia espacial y ambiental que evidenciarían, como contrapartida, procesos de injusticia ambiental y espacial.

La Reserva natural Costa Atlántica como territorio en transformación y disputa

Río Grande fue fundada en 1921 como colonia agrícola en la estepa patagónica de la isla grande de Tierra del Fuego. Pasó a ser una ciudad industrial como producto de la implantación de un régimen aduanero y fiscal especial en 1970 a partir de la sanción de una Ley Nacional (N°19.640). Esta determinación exógena al territorio local buscó promover la radicación de población argentina en un territorio nacional distante a más de 3.000 km de la capital argentina, Buenos Aires. Ello se produjo a partir de fundamentos geoestratégicos, en el contexto de la hipótesis de un conflicto de límites con el vecino Chile y en razón de la estructura demográfica de aquel entonces, con una minoritaria participación de población argentina en un territorio con una exigua cantidad de habitantes.

La medida logró sus frutos en la provincia, promoviendo que de 13.527 habitantes en el año 1970, se alcanzara la cifra de 69.369 habitantes en el año 1991. Este crecimiento exponencial implicó que a nivel local se debieran procesar las transformaciones territoriales propias de semejante determinación. Una serie de empresas de capitales nacionales e internacionales se radicaron en las dos principales ciudades de la Provincia, Ushuaia y Río Grande. La demanda de mano de obra para la producción de manufacturas electrónicas, textiles y plásticas, entre otros, se difundió promoviendo el movimiento migratorio mencionado.

Se multiplicaron las intervenciones estatales del orden nacional en materia de vivienda e infraestructuras, a la vez que se reforzó el rol de los estados locales en un proceso de progresiva autonomización. Ello sucedió antes que el nivel provincial. En efecto, Tierra del Fuego adquirió rango provincial en 1991; es decir, un carácter jurisdiccional distinto al nacional, pudiendo definir, entre otras cuestiones, su propia Constitución y elegir democráticamente a sus autoridades.

Tanto en el documento “Plan de Manejo del área natural protegida Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego” del año 2012, como en el informe técnico desarrollado por Federico Isla titulado “Evaluación de áridos en el litoral de Río Grande, Tierra del Fuego”, se destacan las transformaciones geográficas que sufrió la costa en la zona donde se emplazan las empresas de extracción de áridos. El geólogo Federico Isla (2014: 2-3) al respecto determina que en todos los casos, el retroceso costero aumentó en el lapso 2005/2009 respecto al 2003/2005. En algunos sitios, el retroceso superó los 4 m/año. Estas transformaciones geográficas, producto del modo en que se lleva a cabo la actividad de extracción de áridos en la costa, tienen impacto no sólo en las construcciones realizadas, explícito con el derrumbe de una vivienda en el año 2016, sino prioritariamente por las múltiples consecuencias en términos de daño ambiental, ya sea turbidez, salinidad del agua, afectación de la bio-disponibilidad de alimentos para aves o cambios en las comunidades bióticas, tal cual lo determina la Comisión Técnica Asesora de la Reserva Costa Atlántica (CTA RCA, Informe N°1, 2017).

Contando con estas conclusiones del espacio multiactoral, como lo es la CTA RCA, la actividad de extracción de áridos, los actores y la concatenación de sucesión en el caso de estudio dan cuenta de distintos proyectos de territorialización efectivamente en disputa, donde se pusieron en juego, a lo largo de la historia, distintos posicionamientos e intereses y, con ello, valoraciones disímiles, y en muchas ocasiones, contrapuestas entre sí.

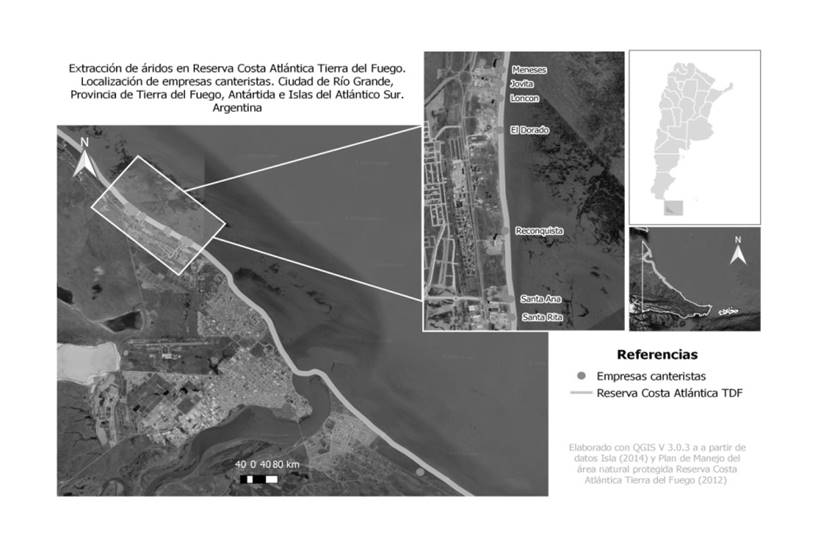

Imagen 1

Localización de empresas que explotan las canteras en Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego

Elaboración propia en QGIS v3.0.3 a partir de datos de Isla (2014) y del Plan de Manejo del área natural protegida Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego (2012)

Los sucesos y los actores intervinientes en la Reserva Costa Atlántica

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se creó en el año 1991, sobre el otrora Territorio Nacional de Tierra del Fuego. A fines de 1980 se registraron los primeros antecedentes de radicación de canteras en la costa atlántica (Imagen 1) a partir de permisos otorgados por el Gobierno Territorial sobre tierras fiscales (entrevistas a actor clave del municipio de Río Grande, 2018). La localización en aquel entonces era aún distante del tejido urbano construido y en consolidación. En aquel entonces, el proceso de expansión urbana era aún relativo. En 1992, ya habiéndose aprobado la Ley de Provincialización de Tierra del Fuego (Ley Nacional N° 23.775), se sancionó el Decreto Provincial N° 2202/92 que creó la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego como “área de reserva con el principal objetivo de conservar las aves playeras migratorias y sus hábitats”. Tiene una longitud aproximada de 220 km, alcanzando al sector de costa comprendido entre Cabo Nombre al norte de la Bahía San Sebastián y la desembocadura del Río Ewan.

Dada la relevancia a nivel internacional en la conservación de aves playeras migratorias y sus hábitats, esta reserva fue incorporada en 1995 a la Lista de Humedales de Importancia Internacional establecida por la Convención Ramsar. Asimismo, constituye un Sitio Hemisférico de la Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras, programa destinado a la protección de las aves migratorias[1] y sus hábitats y al que fue incorporado en el año 1992. A su vez, fue declarada Área de Aves Endémicas por el ICBP –Birdlife International– (Provincia de Tierra del Fuego, 2012: 15).

Hacia 1998, a partir de lo definido por la Ley Provincial N° 272 sobre el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, se sancionó la Ley Provincial N° 415, que crea la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, otorgándole la categoría de manejo de “Reserva Costera Natural”. La categoría de manejo asignada al área queda comprendida en lo que norma provincial establece como “áreas de aptitud productiva controladas técnicamente por el Estado y dentro de ellas a los ambientes de conservación y producción” (Plan de Manejo RCA TDF, Gob. TDF AIAS, 2012:15).

La Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego queda abarcada principalmente por la eco-región correspondiente al Mar Argentino, estando la zona de influencia comprendida dentro de la eco-región correspondiente a la Estepa Patagónica. Respecto de sus límites, la Ley N° 415 establece que la misma queda comprendida en el sector de costa comprendido entre Cabo Nombre y la desembocadura del Río Ewan. No obstante respecto de su extensión en ancho hace referencia “al sector de costa comprendido”,. no especificando concretamente su extensión (Artículo 1°, Ley Provincial N°415). En el Plan de Manejo de la RCA TDF (2012: 83) se aclara además que “desde los aspectos legales vigentes en la actualidad, el límite de la Reserva tierra adentro no podría extenderse más allá de la línea de máxima marea sin invadir propiedad privada salvo escasas excepciones en el que el dominio de las tierras lindantes sea fiscal” (Dirección de Catastro, 2004).

Marchas y contramarchas

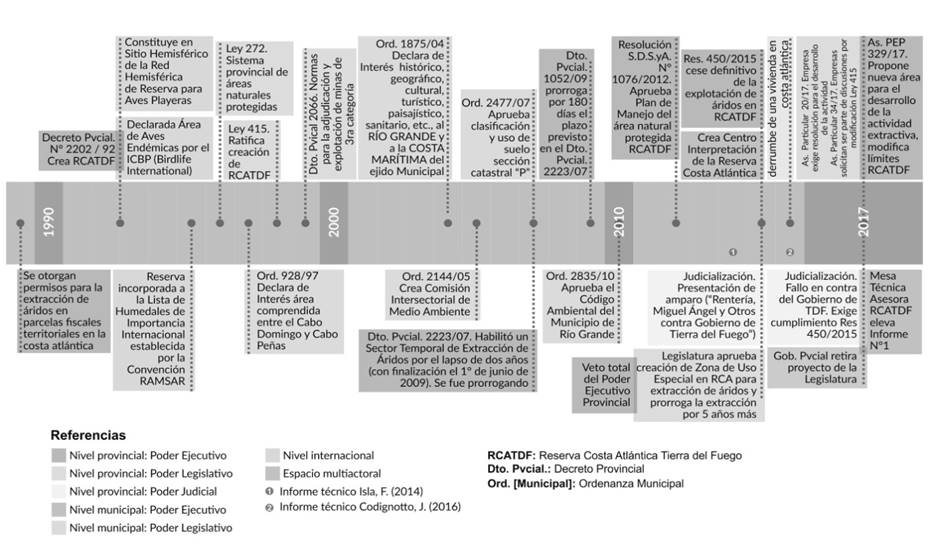

En este apartado se propone una descripción somera del proceso en torno del conflicto a los fines de su secuenciación diacrónica, reconociendo actores y hechos clave que perfilan los efectos que han tenido lugar sobre el territorio bajo estudio, tal como se muestra en el Gráfico 2. Entendemos que esta tarea nos permite enmarcar la emergencia de voces y valoraciones de los actores que será retomado en el apartado siguiente.

El nuevo marco normativo de los años noventa, mediante el cual Tierra del Fuego adquirió autonomía jurídico-institucional como provincia, supuso una revisión de las prácticas previamente existentes, por ejemplo, en materia de ordenamiento territorial y ambiental. Entrado el nuevo siglo, y de acuerdo a las entrevistas realizadas, se convocó al geólogo argentino Federico Isla, a pedido del municipio de Río Grande, para la realización de un informe con recomendaciones en torno a la actividad extractiva que se estaba realizando en la costa atlántica. El resultado del informe anticipó que de continuar con la práctica extractiva en las condiciones del momento, las consecuencias sobre la costa tendrían un impacto negativo considerable.

Ya en el 2007, desde el Poder Ejecutivo Provincial y en el marco del proceso de ordenamiento de usos en la Reserva Costa Atlántica, se estableció mediante decreto un “Sector Temporal de Extracción de Áridos en el sector de playa correspondiente a la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego”, el cual estaría vigente hasta el 1° de junio de 2009 (Artículo 1 y Artículo 4, Decreto 2223/2007). Este decreto a su vez estableció: 1) la realización de estudios para la evaluación de los efectos ambientales derivados de la extracción de áridos; 2) la evaluación de la pertinencia y efectividad de las medidas establecidas para la operación de canteras en esta zona costera; y 3) el estudio y evaluación ambiental y socio-económica de sitios alternativos para la provisión de áridos (Artículo 5, Decreto provincial 2223/2007). Este decreto, en particular respecto de la vigencia, fue prorrogado en 2009 con el fundamento de estarse “realizando los estudios para la evaluación de los efectos ambientales derivados de la extracción de áridos, para la evaluación ambiental y socio-económica de sitios alternativos para la provisión de áridos” (Fundamentos Decreto Provincial 1052/2009). Es decir, que en el plazo de dos años, los estudios para una eventual relocalización no se habían podido concretar.

Gráfico 2

Secuencia diacrónica del conflicto en la Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego: hechos y actores

elaboración propia en base a normativas, información hemerográfica e informes públicos.

También en 2007, aunque a nivel local, se aprobó de manera parcial el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de la Ciudad de Río Grande. Cuatro años después, en 2011, se produjo su tratamiento y aprobación definitiva (ord. municipal 2863). La norma sancionada en 2007 (ord. municipal 2477/2007) aprobó una serie de determinaciones técnicas especificando una zonificación particular para la sección catastral P la cual está “ubicada al Norte de la zona urbana de la ciudad de Río Grande, constituye en su franja costera junto con la Punta Popper, uno de los principales sitios de alimentación y descanso para las aves playeras, haciéndose así prioritario ordenar y limitar los usos de los terrenos vecinos a la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego en ese sector, a fin de evitar la instalación de actividades incompatibles con los fines de conservación de la misma y de mitigar el impacto de los preexistentes” (Provincia de Tierra del Fuego, 2012: 84-85).

El Plan de Desarrollo Territorial completo, sancionado en 2011 tal y como hemos advertido, plantea los lineamientos generales para el ordenamiento del desarrollo de la ciudad y se estructura a partir de cuatro estrategias complementarias, una de las cuales refiere específicamente a la “cualificación ambiental”. En su interior se formulan objetivos específicos y allí se lee: “Recuperar e integrar a la ciudad a sus costas, preservando sus cualidades ambientales y transformándolo en un eje de recreación y contacto con el paisaje” (ord. municipal 2863). El Plan formula asimismo el posicionamiento municipal respecto del área costera: “En todas las Zonas se prohíbe toda explotación económica, con excepción de las vinculadas al desarrollo turístico y actividades educativas y culturales, las que en todos los casos se ejercerán con sujeción al Plan Especial de Manejo que se elabore” (PDT, Capítulo VIII, Sección 3); indica también que “se declara de interés público la promoción de la calidad paisajística de las franjas costeras tanto del Mar Argentino como del Río Grande” (PDT, Capítulo VIII, Sección 4). Años después, en el 2015, el municipio creó el Centro de Interpretación de la Reserva Costa Atlántica (CIRCA), en un proyecto por etapas que pretendió atender a estos lineamientos normativos locales. Estas determinaciones delinearon, a nuestro entender, el posicionamiento del municipio a partir de una valoración de la naturaleza como un espacio de actividad antrópica no extractiva.

En el año 2012, mediante resolución de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente del Gobierno de la Provincia, se aprobó el Plan de Manejo del área natural protegida de la Reserva Costa Atlántica (Res. SDSyA N°1076/2012). El documento es el resultado de un proceso participativo multi-actoral. El Plan establece desde entonces una serie de “Consideraciones de Manejo” y un conjunto de “programas de manejo” para la Reserva: de administración y financiamiento; de manejo y conservación de los recursos naturales y culturales; un programa de protección y control y otro de de uso público. El plan recupera como visión de la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego que la misma se trata de “un área protegida implementada de forma tal que: asegura la conservación del patrimonio natural y cultural de los ambientes litorales y marinos y el desarrollo sustentable a través del uso actual y potencial de sus recursos, propiciando la participación comunitaria” (Provincia de Tierra del Fuego, 2012: 99).

El plan plantea una serie de objetivos de conservación de aves playeras migratorias y sus hábitats, de protección de la diversidad biológica del área y su espacio marino adyacente y, finalmente, de la salvaguarda del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico. A su vez pretende “mantener procesos naturales formadores del paisaje litoral”, así como “desarrollar e integrar estrategias, acciones y normas para la conservación, uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales con el fin de garantizar el desarrollo sustentable” y “consolidar, divulgar y difundir a la Reserva como un ámbito adecuado para: el desarrollo de investigación científica (...) la realización de proyectos de educación ambiental para el desarrollo sustentable; la conservación del patrimonio natural y cultural; las actividades recreativas y de turismo responsable”. Por último, el plan establece el siguiente objetivo: “Establecer canales de participación con la integración y consenso de los actores involucrados y de la comunidad, que actúen como fiscalizadores del desarrollo y evolución del área para lograr los objetivos de conservación” (Provincia de Tierra del Fuego, 2012: 99-100). (Error 5: La referencia Provincia de Tierrea de Fuego, 2012: 99-100 debe estar ligada) (Error 6: El tipo de referencia Provincia de Tierrea de Fuego, 2012: 99-100 es un elemento obligatorio) (Error 7: No existe una url relacionada)

En el año 2015 se fundó un nuevo hito en el devenir del conflicto extractivo en Río Grande. En el mes de junio, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente del Poder Ejecutivo Provincial mediante resolución 450/2015, entre otras cuestiones, insta al Municipio de Río Grande a dar por finalizada la extracción de áridos en el sector costero municipal lindante a la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego. A su vez, exhorta al municipio a exigir a los consignatarios de las canteras de áridos ubicadas en el sector costero municipal a presentar en un plazo razonable un plan de desactivación de la actividad. Finalmente, “hace saber a las empresas de producción de áridos que se encuentra taxativamente prohibida la extracción de material en la RCA TDF” (Resolución SDSyA, Gob. TDF AIAS N° 450/2015)).

Poco después, en el mes de agosto, se reunieron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente provincial, canteristas y representantes de la Cámara de la Construcción para tratar el asunto de la actividad extractiva en la reserva natural. Allí se propuso prorrogar la extracción de áridos en la costa por 120 días. Una vez cumplido ese plazo las empresas deberían “buscar nuevos sitios para explotar, que tengan un menor impacto ambiental”. La información hemerográfica del momento relató: “La decisión se basa en una investigación realizada por el CONICET, a pedido del Municipio de Río Grande, que da cuenta de la grave situación provocada por los canteristas, que se ve reflejada en un retroceso costero” (Portal de noticias Radio Fueguina, 2015). Tal como lo explicita otra fuente periodística, la propuesta fue rechazada por los empresarios (Portal de noticias Radio Universidad, 2015).

En el mes de octubre de 2015, la legislatura provincial aprobó por mayoría un proyecto mediante el cual se estableció por el plazo de cinco años contados desde su sanción “una zona de uso especial en el sector de playa correspondiente a la reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, en la que se podrá realizar la actividad de extracción de áridos minerales de tercera categoría” (Artículo 1, Asunto Nº 279/15). Ese mismo mes, el proyecto es vetado en su totalidad mediante el decreto provincial N° 2422 del poder ejecutivo provincial.

En simultáneo, entre 2014 y 2016, dos nuevos estudios advierten sobre los efectos de la actividad antrópica extractiva sobre las costas y los múltiples efectos de la misma. Por ejemplo, en lo que respecta a la disminución de la costa que, de acuerdo a Isla (2014), según las mediciones realizadas, “en todos los casos, el retroceso costero aumentó en el lapso 2005/2009 respecto al 2003/2005. En algunos sitios, el retroceso superó los 4 m/año”. En el caso de Codignoto (2016: 5), uno de los diagnósticos enunciados establece que “la extracción de áridos del sector costero es el causante del incremento superlativo de los fenómenos de erosión en dichas áreas y las ubicadas aguas abajo en el sentido de la deriva”.

Ya a fines de 2015, vecinos de barrios lindantes a la zona donde se encuentran localizadas las canteras denunciaron el avance del mar sobre sus propiedades, peligrando los cimientos de las construcciones realizadas, en algunos casos tratándose de viviendas (Portal de noticias Radio Fueguina, 2015). Un vecino declaró en una radioemisora local en 2015 que a él personalmente le faltaban unos 15 metros de costa a partir de que le dieron el terreno, unos siete u ocho años atrás, es decir, hacia 2007-2008. Dicha persona enunció que el problema se acentuó en esos años, lo cual coincide con los registros de permisos de construcción que hemos presentado con antelación. En el mes de octubre de 2015, el vecino ya había presentado un recurso de amparo ante la justicia federal (Portal de noticias Radio Fueguina, 2015). De este modo, los habitantes de zonas aledañas a las áreas donde se realiza la actividad de extracción se constituyeron como un nuevo actor que se posicionó judicializando el asunto, lo que a su vez implicó llevar el tema a los tribunales.

En el año 2016, se desmoronó una vivienda ubicada a orillas de la costa atlántica, lindante a la zona de la actividad extractiva (Portal de noticias Infofueguina, 2016). Este hecho reavivó la demanda de vecinos ante la justicia para la suspensión de la actividad extractiva en la costa atlántica. En este período, se sumaron las voces de organizaciones ambientalistas, apenas emergentes en la década de 1990 y que registraron una mayor fuerza en el territorio desde el año 2000 en adelante. Finalmente, el poder judicial dictaminó en mayo de 2017 que la actividad extractiva no podía realizarse en la zona de Reserva. Esto último abrió un nuevo escenario en el devenir del conflicto analizado.

Nueva escalada en el conflicto

La secuencia de hechos en torno del conflicto bajo estudio tomó un nuevo impulso en 2017. Por un lado, desde las acciones y el posicionamiento de los empresarios canteros, y por otro, desde el propio estado provincial. Ello, como veremos, provocó la incorporación a la escena pública de otros actores, tales como las organizaciones ambientalistas.

En el mes de junio, un actor privado, titular de una de las empresas extractoras que desarrollan la actividad en la Reserva, presentó ante la Legislatura un Asunto Particular (junio de 2017, As. Particular 20/2017) en el que puso de manifiesto la necesidad de soluciones dada la intimación de cese de actividad que recibió el sector por parte del gobierno provincial (Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático).

En los fundamentos del Asunto se explicita su posicionamiento: “quedó pendiente la creación por parte del Estado Provincial, de una nueva zona de sacrificio[2] que nos permita continuar trabajando” y se requiere “una revisión técnica-legislativa de nuestra actividad, las cuestiones medioambientales que se aplicarán a nuestra actividad ya que la misma es importante para nosotros y para el Gobierno Provincial, en atención al desarrollo de la Obra Pública”. Solicita, entre otras cuestiones que se fije una nueva zona de sacrificio, proponiendo para ello un área donde “no hay viviendas particulares” para el desarrollo de su actividad. Solicita, asimismo, que se analice y se modifique el marco legal y que la actividad de procesamiento se siga desarrollando en el lugar actual. Finalmente, requiere que “el estado provincial revise en cada una de las cuestiones, para que a partir de ahora y a futuro se pueda llevar adelante la actividad de manera normal con las técnicas de cuidado necesarias para una «Buena Explotación»” (As. Particular 20/2017, pp. 1-4).

Un mes después, en agosto de 2017, un proyecto del Poder Ejecutivo Provincial (Asunto 329/17 de la Legislatura Provincial) propuso buscar sitios alternativos para el desarrollo de la actividad de extracción de áridos en la propia reserva y para garantizarlo indicaba una modificación de sus límites. En sus fundamentos, la iniciativa expresó que la misma se basaba “en las necesidades derivadas de inacciones históricas relacionadas con la administración de los minerales de tercera categoría en el ámbito provincial, que en la actualidad representa un condicionamiento para el desarrollo territorial”. La propuesta explicaba el conflicto en sus propios términos, a la vez que marcó el posicionamiento del Gobierno Provincial frente al conflicto: “La potestad de la Autoridad Minera Provincial en materia jurisdiccional en la ciudad de Río Grande se limita al frente marítimo costero. Las primeras concesiones otorgadas (...) se constituyeron como las fuentes de abastecimiento de áridos de dicha ciudad”. Con posterioridad a la sanción de la Ley Provincial N° 415, se suscitaron una serie de conflictos en relación a los alcances del uso de la costa marítima para actividades productivas.

En efecto, la existencia de canteras en la costa marítima de la ciudad de Río Grande, y dentro de la Reserva Costa Atlántica, derivó en la presentación de la ya mencionada acción judicial de amparo.

Este hecho da cuenta de una problemática de múltiples aristas en la que se conjugan las cuestiones medioambientales ,que fundamentaron la sanción de la Ley Provincial N° 415, y la necesidad de disponer de áridos para la construcción de obras vitales para la Provincia: “Ahora bien, este Gobierno, a través de la Secretaría de Minería, tiene como uno de sus objetivos el velar por el aprovechamiento sustentable, la optimización de las reservas mineras provinciales, y establecer políticas de gestión tendiente a garantizar la provisión de la obra pública en particular, y la obra privada en general” (Asunto 329/2017, PEP; pp. 4-5).

Estos fragmentos transcritos de la iniciativa legislativa dan cuenta que la propuesta gubernamental fue de carácter formal, intentando dar respuesta atendiendo, sobre todo, a los intereses de los empresarios canteros. Aun así, lejos de resolver el conflicto, al proponer la modificación de límites, el conflicto se reavivó, hecho manifiesto, por ejemplo, con la emergencia de voces disidentes. Tras la presentación del Ejecutivo Provincial, un nuevo asunto particular se presentó en la legislatura (Asunto Particular N°34, 2017). Un grupo de actores representantes de los canteros solicitan ser parte de las discusiones de modificación de la ley 415 de acuerdo a la propuesta del poder ejecutivo provincial.

Por otro lado, la iniciativa gubernamental fue valorada como un peligro para los intereses de preservación del territorio en disputa. Organizaciones ambientalistas solicitaron la activación de la “mesa técnica asesora de la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego (MTA RCA)”, una instancia de representación multi-actoral en torno a la Reserva Costa Atlántica creada en 1992.

La MTA RCA fue integrada por dos representantes de distintas áreas gubernamentales del nivel provincial: la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y el Instituto Fueguino de Turismo). A nivel municipal se sumaron a ella dos organismos, uno del poder ejecutivo y otro del legislativo: la Secretaría de la Producción y Ambiente del Municipio de Río Grande y el Concejo Deliberante de Río Grande, respectivamente. Otros actores fueron la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Red Hemisférica de Reserva de Aves Playeras, la Asociación Manekenk, así como algunos vecinos que se personaron como afectados.

Tras una serie de reuniones, en el informe N°1, luego de explicitar las amenazas detectadas para mantener la conservación e integridad del área protegida, entre las que figura la extracción de áridos en la costa, la MTA expuso una serie de consideraciones respecto del proyecto de ley presentado por el gobierno provincial de “Modificación de los límites dispuestos en la Ley Provincial N°415 - Creación de la Reserva Costa Atlántica”. Al respecto resolvió que es necesario mantener la integridad de la RCA TDF en tanto “de ello depende el logro de los objetivos de creación y los establecidos para su gestión en el Plan de Manejo” y en relación a la actividad extractiva, se indica que “la problemática de extracción de áridos en la costa va más a allá del concepto de extracción de áridos dentro de un área protegida en particular”, afectando a todo el sistema costero, por lo que se entiende que no resulta viable “la extracción de áridos en ningún sector de costa. Correspondiendo relocalizar la actividad de extracción de áridos por fuera de la misma”.

En su informe, la Mesa Técnica Asesora reconoció la existencia de áreas factibles donde evaluar la extracción de áridos de acuerdo a los informes técnicos de Isla (2014) y Codignotto (2016). En particular, éste último indica zonas donde podría desarrollarse esta actividad trasladando las canteras de su emplazamiento actual, aunque dichas zonas se encuentran en propiedad privada. Ante ello advierte dos cuestiones: 1) la necesidad de realizar estudios integrales de impacto ambiental considerando la multiplicidad de variables; y 2) sugiere actuaciones para el Estado respecto de resolver la cuestión del emplazamiento en predios privados, en particular para garantizar mecanismos de acceso como, por ejemplo, la expropiación por utilidad pública fuera de la Reserva. Tras el informe realizado y luego de una serie de reuniones, finalmente, el gobierno provincial decidió retirar la iniciativa legislativa. De acuerdo a las entrevistas realizadas, actualmente las empresas extractoras manifiestan que siguen proveyendo material ya acopiado, sin continuar con la acción extractiva sobre la costa.

En el siguiente apartado, en relación a los aportes teóricos y la información recabada, realizaremos una propuesta de análisis en el marco de las voces de distintos actores, ya sean hegemónicas, emergentes o ausentes. Para ello hemos recurrido, en parte, a algunas aportaciones metodológicas de las denominadas epistemologías críticas (Santos, 2009; Grosfoguel, 2009; De Oto, 2011), que instan a los/as investigadores/as a comprender sus prácticas de lectura como intervenciones, por lo que proponen realizar lecturas deconstructivas de las valoraciones involucradas. En ese sentido, intentaremos visibilizar las prácticas sociales sobre la Reserva Costa Atlántica sin silenciar valoraciones no hegemónicas e incluyendo lenguajes de la valoración que expresan racionalidades diferentes (Martínez Alier, 2006) como, por ejemplo, las voces emergentes de asociaciones ambientalistas y artistas, entre otras.

Voces hegemónicas y emergentes

Cabe señalar la importancia de contextualizar las voces en un proceso histórico de transformación social, ya que los lenguajes para la valoración de la naturaleza, y sus inscripciones en las voces de actores locales, implican discursos que se construyen política y culturalmente a diversas escalas. En otras palabras, son discursos que involucran conjuntos de valores socialmente compartidos y, en ese sentido, son relevantes al momento de trazar acciones de planificación integral del territorio. Toda situación socio-territorial es pluricultural e implica diversos órdenes simbólicos de apropiación de los territorios a través de diferentes lenguajes de la valoración. No se trata de pensar “lenguajes de la valoración de la naturaleza” desde una perspectiva lingüística o semiológica, sino desde una perspectiva ontológica, en tanto que dichas prácticas de valoración son productoras de mundo y de subjetividad.

El problema de la posibilidad de resolución de un conflicto entre lenguajes inconmensurables implica el análisis de las relaciones de poder y de fuerza entre los actores en el territorio. En ese sentido, el análisis de las voces implica un desafío político y epistémico para comprender el conflicto bajo estudio, que involucra saberes científicos y otras prácticas culturales en una “ecología de saberes” que intrínsecamente asume asimetrías y puntos intraducibles o irreconciliables (Santos, 2009).

En cuanto al territorio, como afirma Haesbaert (2013), los conceptos de territorio y poder están íntimamente ligados. Esto habilita la posibilidad de distinguir entre macroterritorios y microterritorios o analizar a diferente escala: los primeros, relacionados con la versión tradicional referida al poder del Estado; y los segundos vinculados a las manifestaciones de poder como movimiento de resistencia intrínseca a toda relación social. Entonces, en las formas espaciales de reproducción de la sociedad, no solo juega relaciones de poder, sino que, además, éste transita por diferentes escalas. A esto Haesbaert agrega la movilidad; es decir, la capacidad de transformación que los territorios tienen y que da lugar a identificar las dinámicas de des-territorialización y re-territorialización. En palabras del autor:

el territorio debe ser concebido como producto, es decir, de las relaciones de poder construidas en y con el espacio, considerando el espacio como un constituyente, y no como algo que se pueda separar de las relaciones sociales. Entiendo el poder al mismo tiempo en el sentido más concreto de dominación político-económica, como dominación funcional, y en el sentido más simbólico, de apropiación cultural (Haesbaert, 2013: 26).

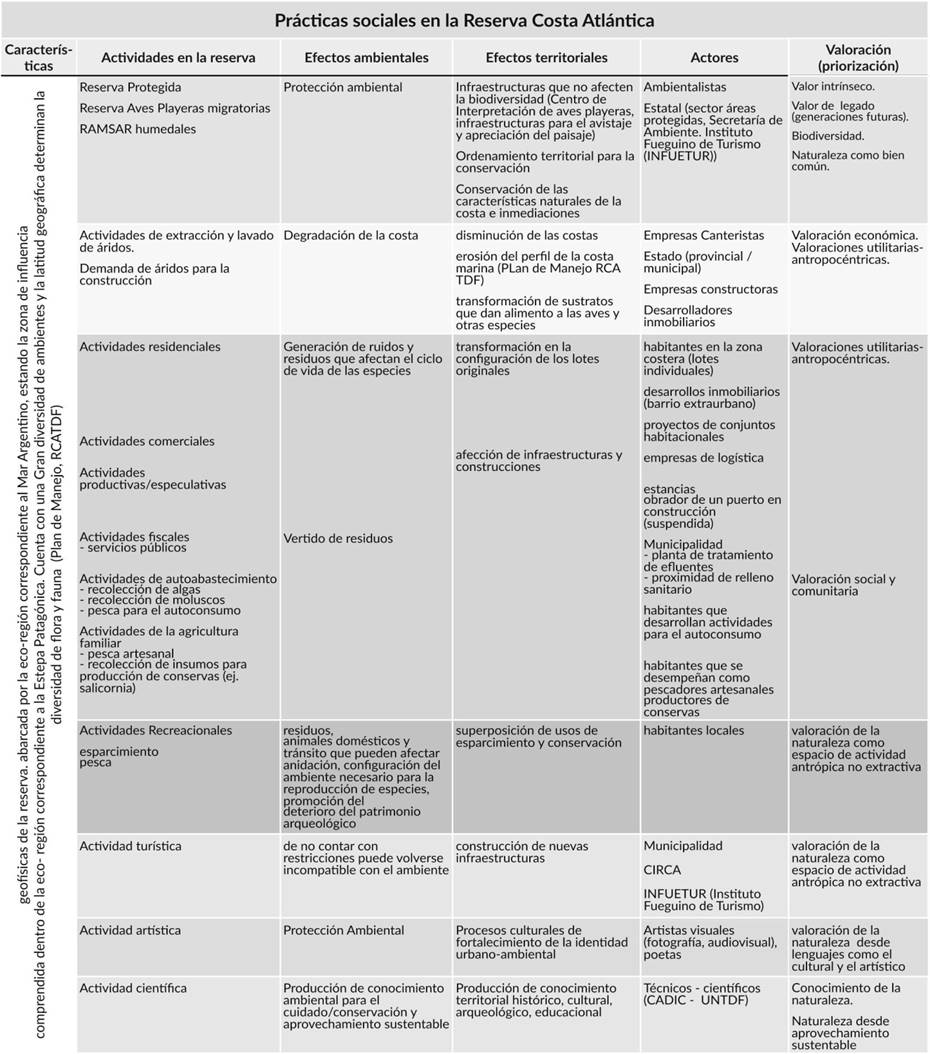

En la Reserva Costa Atlántica, como unidad ambiental y en tanto que forma espacial de producción y reproducción de relaciones sociales de poder de dominación y de apropiación, es posible identificar prácticas y voces divergentes. Las prácticas, llevadas a cabo por los distintos actores que generan efectos ambientales y territoriales en la Reserva, se organizan en torno de valoraciones prevalentes que puede adquirir distintos matices. Esto se recupera aun a riesgo de recaer en cierto esquematismo, como se patenta en la tabla 1. En la misma se busca esclarecer las prácticas y los efectos ambientales y territoriales que llevan adelante diversos actores y a partir de los cuales sería posible identificar una valoración particular. Desde esta perspectiva, las valoraciones no son meras abstracciones analíticas.

Asimismo, las múltiples interpretaciones posibles respecto de la relación entre sociedad y naturaleza, como ya advertimos, puede devenir en conflicto como en el caso de estudio. Siguiendo ciertos lineamientos de las denominadas epistemologías del sur (Santos, 2009) se identifican voces hegemónicas tradicionales y emergentes en las disputas valorativas involucradas en el conflicto.

Entre las voces hegemónicas tradicionales identificamos los discursos estatales de los actores del poder judicial, del poder ejecutivo –a través de la presentación del Asunto 329/17 a la Legislatura– y del Poder Legislativo. También pueden aquilatarse las voces de la racionalidad economicista de diversas empresas, principalmente las canteras.

Prácticas sociales en la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego

elaboración propia a partir de Provincia de Tierra del Fuego (2012), información hemerográfica e informes públicos.

En general, estas voces remiten a fundamentos antropocéntrico-utilitarios y/o antropocéntrico-sociales. En el caso del poder ejecutivo, si bien reconocemos divergencias y clivajes entre actores de áreas gubernamentales distintas, advertimos la voz hegemónica tradicional como, por ejemplo, en la iniciativa de modificación de los límites de la Reserva en 2017 ya mencionada. En otro caso, reconocemos esta presencia en los actores canteros con apoyo de las empresas constructoras en expresiones tales como: “Aparte de defender el trabajo estamos protegiendo el costo de lo que se va a vender”, a la vez que minimizan los efectos ambientales de la actividad extractiva de áridos, aduciendo causas naturales como la mareas o los cambios climáticos, entre otros. Al mismo tiempo, según la Cámara de la Construcción, la clausura intempestiva de las firmas de extracción iría “en desmedro de la construcción” (Diario El Sureño, 2017). Estos argumentos enfatizan la valoración económica y/o social sobre argumentos ambientales y/o bio-céntricos.

Por otro lado, entre las “voces emergentes”, podemos identificar voces del saber científico en relación con otros saberes no expertos vinculados a diferentes prácticas sociales; es decir, paradigmas científicos que se alejarían de los supuestos de una racionalidad instrumental excluyente. En el caso bajo estudio reconocemos la voz de la Mesa Técnica asesora de la Reserva Costa Atlántica (2017). Un representante de la misma y Consejero Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, sostuvo: “sabemos que existe una realidad de necesidad de explotación de áridos, pero es necesario un consenso, ya que hay cuestiones de protección nacional e internacional de esta Reserva por lo cual es necesario el diálogo y existen otros lugares en la isla donde se pueden desarrollar”. Otro consejero agregó sobre la actividad extractiva en la reserva que “los riesgos son altísimos al realizar actividad minera allí [...] es muy importante para la salud ambiental de la ciudad de Río Grande, que todos sepan de qué se trata la actividad extractiva” (Diario El Sureño, 2017).

Cabe destacar durante el año 2017 la voz en el conflicto del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (18/08/2017). Dicha entidad decidió rechazar el proyecto de Ley enviado a la Legislatura por el poder ejecutivo y solicitar a los poderes ejecutivo y legislativo convocar a una mesa de discusión con técnicos, especialistas e investigadores, y también con representantes del Consejo Provincial de Medio ambiente, instancia que no fue en principio convocada para asesorar al gobierno y a la legislatura. Al mismo tiempo, ofreció a la UNTDF como institución mediadora y asesora de la mesa, entendiendo esto como una de sus funciones propias.

Por otra parte, también entre las “voces emergentes” se pueden identificar la creciente presencia de los discursos ambientalistas, la participación de los habitantes, la ejecución de diversas acciones desde la Municipalidad y la voz de los artistas locales. Las asociaciones ambientalistas como Mane´Kenk o Bahía Encerrada, con el apoyo de Estepa Viva, constituyen una voz activa contra la actividad extractiva de las canteras en la reserva. Existen también otras organizaciones dedicadas al cuidado y valoración de la flora y fauna local que expusieron sus argumentos ante una práctica que pone en riesgo la biodiversidad de Río Grande. Un experto en aves, fotógrafo y ambientalista, declaró que “si continuaba la extracción indiscriminada de áridos en la costa de la ciudad, algunas de las especies que en la actualidad llegan a la ciudad de Río Grande, tras migrar, podrían desaparecer” (Portal de noticias Radio Fueguina, 2017).

Entre las voces emergentes también ubicamos a los habitantes de barrios lindantes a la zona donde se desarrolla la actividad de extracción. Si bien es un reclamo puntual el que unió a vecinos y vecinas, la organización vecinal puede considerarse una voz emergente porque implica procedimientos de acuerdos, de diálogos, de unión que generan una identidad local y una memoria de lucha que se acumula como experiencia. Los vecinos residentes cerca de las canteras señalan que el mar recupera lugar o avanza sobre sus terrenos en el barrio costero debido a la extracción de áridos en la reserva. Después de años de reclamos, para los vecinos el fallo del poder judicial es un aporte, pero no es definitivo, porque conocen que un fallo judicial a su favor no necesariamente modifica la situación que lo originó.

Por otra parte, la voz del municipio, desde el área de producción y medio ambiente, puede ser considerada una voz emergente. En términos de “construcción de ciudad”, de políticas públicas y políticas culturales para la apropiación local del territorio, el papel de los municipios es cada vez más relevante. En este sentido cobra relevancia el Centro de Interpretación de la Reserva Costa Atlántica, que fue creado en el año 2015. El mismo depende de la Secretaría de Producción y Ambiente del Municipio de Río Grande y, desde su creación, ha desarrollado una gran actividad en la ciudad tendiente a la puesta en valor, visibilización y valoración de la fauna y flora de la Reserva. Todo ello a partir de muestras permanentes, proyectos con otras organizaciones y escuelas, salidas al campo, trabajo en conjunto con el observatorio astronómico, entre otras actuaciones. Todas apuntan a la protección de las aves migratorias y las especies en la región. Cabe aclarar que esta propuesta estuvo ligada a la intención de promover el turismo en la región. Sin embargo, ha tenido una especial incidencia positiva en la comunidad local.

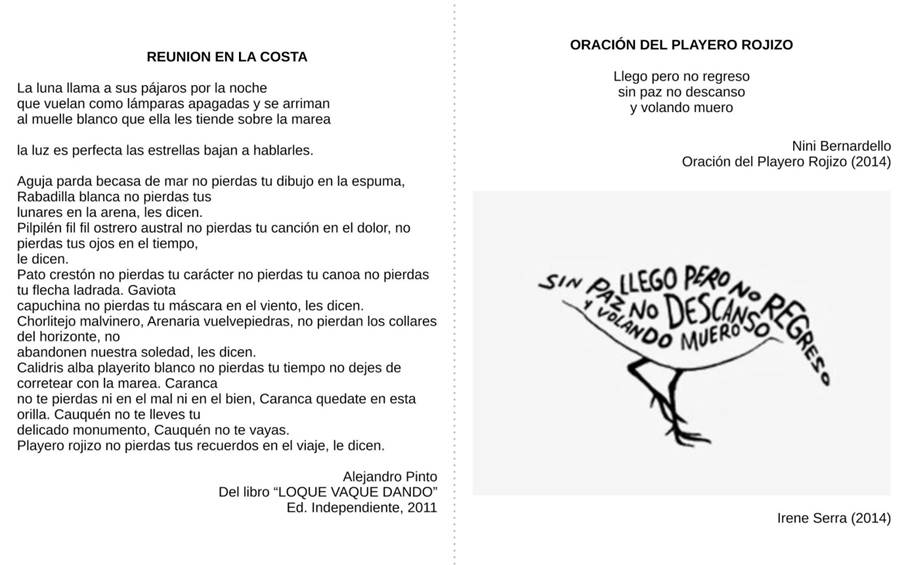

Por último, reconocemos como una voz emergente las acciones de artistas locales[3] que, de manera individual o colectiva, han desarrollado durante los últimos años distintas obras en torno a lo que sucede en la Reserva Costa Atlántica.

Desde la poesía, autores como Niní Bernardello o Alejandro Pinto, entre otros, han recuperado imágenes poéticas en torno de la biodiversidad existente y propia de la reserva, tal y como se muestra en los poemas transcritos en la imagen 2.

Imagen 2

Poesía “Reunión en la costa” de Alejandro Pinto, Poesía “Oración al Playero Rojizo” de Niní Bernadello, poetas fueguinos y Caligrama de Irene Serra (2014)

Alejandro Pinto (2011). Reunión en la costa. En Loque vaque dando. Ed. Independiente, Argentina. Niní Bernardello (2014) “Oración del Playero ” y Caligrama de Irene Serra (2014), poesía y caligrama producidos en el marco del “Proyecto Humedales, intervenciones en el espacio natural en la Reserva Costa Atlántica, Río Grande, Tierra del Fuego. 16 al 21 de Marzo de 2014”. Recuperado de http://www.arteinsitu.com.ar/2014/03/artistas-fueguinos.html.

Por otro lado, se destaca la acción llevada a cabo en el año 2014, por un grupo de artistas locales que lanzó una convocatoria de arte correo denominada “Levantando Vuelo”, en relación a la disminución alarmante de la población del playero rojizo, un ave migratoria que recorre miles de kilómetros todos los años entre Canadá y Tierra del Fuego, lugar en el que descansa durante cinco meses. El grupo de artistas señala: “La ciudad de Río Grande está emplazada sobre la Reserva Costa Atlántica y los humanos tenemos mucho que ver en ese problema”. La propuesta obtuvo más de tres mil participantes. En el mismo año hubo intervenciones de artistas fueguinos vinculadas con la reserva natural y las aves (ArteInSitu, 2014).

Asimismo, el Festival de Aves de la Reserva Costa Atlántica es un evento de carácter anual que está atravesado por diversas manifestaciones artísticas, a partir de la fotografía, e intervenciones en el espacio urbano (Diario El Sureño, 2015).

En síntesis, se podría decir que las voces mencionadas se inscriben con diversos matices entre dos lenguajes para la valoración que resultan paradigmáticos y que suelen contraponerse, desde el marco de las ecologías políticas latinoamericanas y desde diversos movimientos sociales, en las luchas contra el extractivismo y los modelos de desarrollo economicistas. Por un lado, la visión antropocéntrica que entiende a la naturaleza como canasta de recursos infinitos que son útiles a los fines humanos, principalmente económicos, y que agrupa a las voces hegemónicas tradicionales. Estas posturas muchas veces intentan generar modos de compensación a partir de pago de cánones o de acciones de remediación por el impacto ambiental ocasionado, aunque muchas veces resultan “irreversibles y difícilmente medibles en dinero” (Martínez Alier, 2006). Opuesta a ésta se encuentra la visión bio-céntrica que sostiene el valor intrínseco de toda forma de vida y considera a la naturaleza como bien común. Este paradigma agrupa, con matices diferentes, las voces que han sido reconocidas como emergentes.

De acuerdo a lo anterior, se han puesto de manifiesto las dificultades para la construcción de un diálogo a partir de la presencia de discursos contrapuestos y de puntos de inconmensurabilidad. Los desafíos plasmados en la mesa técnica, que integra no solamente el saber experto sino otras valoraciones, se expresan en los obstáculos para construir premisas de inteligibilidad común que logren un equilibrio entre valoraciones sociales, económicas y ambientales en el conflicto analizado.

Por último, consideramos que, desde la perspectiva de los bienes comunes, las discusiones en torno del conflicto de la Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego no solo ponen en evidencia la reserva como unidad ambiental en tanto bien común, sino a la ciudad en su conjunto. Asimismo, las disputas valorativas ponen en evidencia posicionamientos en torno al acceso a los bienes y espacios socialmente valorados en el ámbito local.

Reflexiones finales

Hemos buscado en este escrito aproximarnos a los conflictos ecológicos-distributivos desde distintos aportes teóricos para reconocer, fundamentalmente, las posiciones de los actores involucrados ante un fenómeno social que engloba una serie de discusiones contemporáneas. En particular, nos hemos centrado en las disputas valorativas existentes, organizadas en torno a voces divergentes: hegemónicas tradicionales y emergentes. Asimismo, el análisis de la actividad extractiva en una reserva natural nos permitió redimensionar el abordaje territorial, puesto que, en efecto, se trata de múltiples territorios o de una multiterritorialidad (Haesbaert, 2013) anclada en la existencia de una reserva natural, aunque desbordándola. La franja definida como reserva incorpora al Océano Atlántico, los humedales, la costa, atraviesa un ejido urbano y suelo destinado a actividades productivas y habitacionales. Este solapamiento territorial da cuenta de relaciones de poder intrínsecas y también disímiles. Por ello, si bien hemos señalado el lugar donde se encuentran las canteras extrayendo áridos, entendemos que el conflicto incorpora a la reserva como unidad ambiental.

La extracción de áridos incorpora una serie de preguntas y alertas en torno del crecimiento y la expansión de las ciudades y sobre los métodos constructivos utilizados. Por otro lado, este tipo de actividad extractiva en la costa atlántica del mar Argentino implica no sólo la disminución de la línea de costa, que afecta los usos ya existentes de las áreas urbanas lindantes –productivos, de servicios y habitacionales–, sino, fundamentalmente, la afección que ésta significa para la vida que allí reside.

Las transformaciones de la costa, por el impacto ocasionado a raíz de las múltiples actividades que allí se realizan, ponen en tensión la distinción analítica entre conflictos urbanos y conflictos ambientales, entre bienes comunes urbanos y bienes comunes ambientales. En el caso de la reserva se trata de un conflicto urbano-ambiental donde se disputan apropiaciones y dominaciones territoriales respecto de un bien común que es urbano y es ambiental. Si partimos de la afirmación que sostiene que la ciudad es un bien común, sería un error pretender aislar una zona en particular para su análisis, lógica propia de las políticas territoriales estatales (Haesbaert, 2014). Desde esta perspectiva, entendemos que lo que está en disputa es la ciudad en su conjunto, en tanto que acceso y cuidado de la costa y la biodiversidad allí existente, y que forma parte del percibir y vivenciar el espacio en contigüidad/continuidad (Haesbaert, 2014).

Respecto a lo anterior, en relación a diversas voces y lenguajes para la valoración, hemos reconocido entre los posicionamientos de los actores analizados que el intento por abordar el problema desde una perspectiva meramente legal –a través de la propuesta de modificación de límites– se apoya en supuestos antropocéntricos que entienden a la naturaleza como recurso en desmedro de valoraciones ambientales y/o bio-céntricas. Por otro lado, las voces emergentes expresan, en variados modos, supuestos que visibilizan el problema como un conflicto urbano y ambiental. Desde este segundo posicionamiento, tanto el espacio urbano como el ambiente son valorados como bienes comunes, al mismo tiempo que guardan afinidad con argumentaciones bio-céntricas para las cuales toda forma de vida comporta una valoración intrínseca. El derecho de las aves y de otras especies a la vida irrumpe como parte de un paradigma bio-céntrico que resulta desestabilizador del pensamiento antropocéntrico en relación a la naturaleza, aunque de modo incipiente.

Entonces, es posible concluir que el conflicto excede ampliamente una disputa legal y que va más allá de un debate sobre el uso del recurso o de un problema técnico. Por el contrario, se ha puesto de manifiesto que involucra diversos lenguajes que convocan a ponderar otras valoraciones: distintos modos de entender el valor intrínseco de las diferentes formas de vida y de distintas especies, el valor del legado a generaciones futuras, la valía de la comunidad, la relación sociedad-naturaleza, así como diferentes visiones sobre el desarrollo local o la noción de sustentabilidad. Actualmente, el conflicto permanece abierto y no resulta posible anticipar el modo de su resolución. Sin embargo, existen indicios para pensar que no se logrará de modo unidireccional y que requerirá de la participación de los diferentes actores a partir de una democratización de las vías de resolución orientadas por criterios de justicia ambiental y espacial.

Referencias

Alimonda, H. (coord.) (2011). La naturaleza colonizada. Buenos Aires: CLACSO.

Bellet Sanfeliu, C. y Llop Torné, J. M. (2004). Miradas a otros espacios urbanos: las ciudades intermedias. Catedra UNESCO UdL – Ciudades Intermedias – Urbanización y desarrollo.

Codignotto, J. O. (2016) Extracción de áridos en la costa de Río Grande Tierra del Fuego. Informe expeditivo. SEGEMAR. Repositorio Fundación Mane’ kenk. Disponible en http://www.manekenk.org.ar/desafectacion-reserva-atlantica/#more-3180.

Comisión Técnica Reserva Costa Atlántica. Informe N°1. Disponible en http://www.manekenk.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/INFORME-RCATDF-MTA.pdf.

De Oto, A. (2011, julio-diciembre). Aimé Césaire y Frantz Fanon. Variaciones sobre el archivo colonial/descolonial. Tabula Rasa, (15), pp. 149-169.

Escobar, A. (1999) El final del salvaje: Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Bogotá: Ed. CERES. Instituto Colombiano de Antropología.

Grosfoguel, R. (2009). Apuntes para una metodología fanoniana para la decolonización de las ciencias sociales. En F. Fanon, Piel negras, máscaras blancas. Madrid: Akal.

Haesbaert, R. (2011) El mito de la desterritorialización: del fin de los territorios a la multiterritorialidad. México: Ed. Siglo XXI.

Haesbaert, R. (2013, sept.). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Cultura y representaciones sociales, 8 (15), pp. 9-42. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102013000200001&lng=es&tlng=es.

Isla, F. (2014). Evaluación de áridos en el litoral de Río Grande, Tierra del Fuego. CONICET. Evaluación de áridos en el litoral de Río Grande, Tierra del Fuego. Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Repositorio Fundación Manekenk, disponible en http://www.manekenk.org.ar/desafectacion-reserva-atlantica/#more-3180.

Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación y Centro de Investigación de Políticas Urbanas y Vivienda (CIPUV) de la Universidad Torcuato Di Tella (2017). Argentina 2030. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/doc_diagnostico_ciudades_2030_1.pdf.

Leff, E. (2009, septiembre 19). Pensamiento Ambiental Latinoamericano, VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, San Clemente de Tuyú, Argentina. Recuperado de: https://iseethics.files.wordpress.com/2011/03/saps-no-09-span.pdf.

Manzano, F. y Velazquez, G. (2015). La evolución de las ciudades intermedias en la Argentina. Revista GEO UERJ. (27), pp. 258-282.

Martínez-Alier J. (2004). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria Antrazo.

Martínez-Alier J. (2006). Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. Revista Polis. Disponible en http://polis.revues.org/5359.

Milson Betancourt S. y Porto-Gonçalves, C. (2017). Cuestiones críticas sobre extractivismo y productivismo: un análisis desde el pensamiento crítico, la ecología política y las prácticas políticas de los grupos subalternizados. En H. Alimonda, C. Toro Pérez, M. Facundo (coord.) Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica, pp. 177-190. Buenos Aires: CLACSO, Ciccus.

ONU Habitat (2016). Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (2016). Urbanización y desarrollo: Futuros emergentes. reporte Ciudades del Mundo, 2016. Nairobi: ONU.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (2016). Modelo de Proyección de Necesidades para la Gestión Integral del Hábitat, basado en Escenarios Potenciales de Dinámicas Demográficas. Informe final. Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Programa De Fortalecimiento Institucional Préstamo CAF 7353.

Provincia de Tierra del Fuego (2012). Antártida e Islas del Atlántico Sur. Plan de Manejo del área natural protegida Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego.

Santos, B. de Sousa (2009). Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. México: Ed. Siglo XXI.

Schweitzer, A. F. (2014) Patagonia, naturaleza y territorios. Geograficando 10 (2). Recuperado de: http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/article/view/Geov10n02a11.

Soja, E. (2014). En busca de la justicia espacial. Valencia: Ed. Tirant Humanidades.

Soja, E. (2016). La ciudad y la justicia espacial. En B. Bret, P. Gervais-Lambony, C. Hancock y F. Landy (comps.). Justicias e Injusticias espaciales. Editor literario Carlos Salamanca Villamizar. Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario.

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública (2011). Argentina Urbana. Buenos Aires.

Svampa, M., Viale, E. (2014). Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo.1a ed. Buenos Aires: Katz.

Valiente, S. y Schweitzer, A. (2016). Valorización de la naturaleza y el territorio: Opciones teóricas-metodológicas para pensar otras territorialidades posibles. Estudios Socioterritoriales, 19 Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-43922016000100004&lng=es&tlng=es.

Vapñarsky, C., Gorojovsky, N. (1990). El crecimiento urbano en la Argentina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano (GEL).

Viale, E. (2017) El extractivismo urbano. En A. Vasquez Duplat (comp.) Extractivismo urbano: debates para una construcción colectiva de las ciudades. Fundación Rosa Luxemburgo. Buenos Aires: Ceapi; El Colectivo.

Haesbaert, R. (2014). Lógica zonal y ordenamiento territorial: Para rediscutir la proximidad y la contigüidad espaciales. Cultura y Representaciones Sociales, 8 (16). Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102014000100001

Walter, M. (2009). Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de contenido ambiental... reflexionando sobre enfoques y definiciones. Boletín ECOS, Centro de Investigacion para la Paz, CIP-Ecosocial, 6, 2-9 (febrero-abril). Disponible en: http://crana.org/themed/crana/files/docs/252/180/2009_conflictos_ambientales_enfoques_definiciones.pdf.

Sitios web:

Centro de Interpretación de la Reserva de la Costa Atlántica Tierra del Fuego, AeIAS, sitio web en https://www.facebook.com/centrodeinterpretacionrca/.

ArteInSitu (2014) Intervenciones en el paisaje cultural. Disponible en: http://www.arteinsitu.com.ar/search?q=Huellas.

Artistas Fueguinos (2014, marzo 19). ArteInSitu. Disponible en: http://www.arteinsitu.com.ar/2014/03/artistas-fueguinos.html.

Secretaría de Modernización e Innovación. Municipio de Río Grande. 2018. Disponible en https://ww2.riogrande.gob.ar/municipio/dependencias/observatorio-estadistico/banco-municipal-de-datos/.

Información hemerográfica

Diario el Sureño (2015). Se inauguró una figura representativa del playero rojizo. Disponible en: https://surenio.com.ar/2015/11/se-inauguro-una-figura-representativa-del-playero-rojizo

Portal de noticias Infofueguina (2016) Marea extraordinaria derrumbó una vivienda https://www.infofueguina.com/tu-ciudad/rio-grande/2016/9/20/marea-extraordinaria-derrumb-vivienda-17605.html.

Portal de noticias Radio Fueguina (2015) Vecinos denuncian que el agua se come sus terrenos. Disponible en https://www.radiofueguina.com/locales/2015/10/vecinos-denuncian-que-el-agua-se-come-sus-terrenos/.

Portal de noticias Radio Universidad (2017) Extracción de áridos Juntan firmas por la reserva Costa Atlántica. Disponible en: http://www.radiouniversidad.com.ar/2017/08/25/extraccion-de-aridos-juntan-firmas-por-la-reserva-costa-atlantica/.

Diario el Sureño (2017) Nuevas áreas de extracción de áridos: Rechazo de la UNTDF al proyecto. Disponible en: https://surenio.com.ar/2017/08/nuevas-areas-extraccion-aridos-rechazo-la-untdf-al-proyecto.

Portal de noticias Radio Fueguino (2017, mayo 9). Fallo contra el Gobierno: la Justicia ordena cerrar las canteras Disponible en: http://www.radiofueguina.com/locales/2017/05/fallo-gobierno-la-justicia-ordena-cerrar-las-canteras/.

Notas