Realidad, Pensamiento y Formación del Profesorado

El Impacto de la Auto-Observación en la Autoeficacia del Docente Universitario

The Impact of Self-observation on the Self-efficacy of University Teachers

El Impacto de la Auto-Observación en la Autoeficacia del Docente Universitario

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 32, núm. 3, pp. 113-126, 2018

Universidad de Zaragoza

Recepción: 25 Diciembre 2017

Aprobación: 22 Octubre 2018

Resumen: La evaluación del impacto de un taller de auto-observación en la autoeficacia del profesor, en el contexto universitario privado del Estado de México, fue el principal objetivo de la investigación. Bajo un diseño de tipo experimental, con pretest-postest y grupo control, se valoró la autoeficacia antes y después de la intervención. La muestra probabilística estuvo conformada por 37 profesores universitarios, dieci- nueve de esos docentes integraron el grupo experimental y dieciocho el grupo control. El taller de auto-observación constituyó un elemento de cambio significativo en la percepción de autoeficacia del profesor universitario.

Palabras clave: Enseñanza superior, Auto-observación, Autoeficacia, Docente.

Abstract: The main objective of this research was to assess the impact of a self-observation workshop on teacher self-efficacy in the private university context in Mexico. Following an experimental design with a pre-test, post-test and control group, self-efficacy was assessed before and after the intervention. The probabilistic sample consisted of 37 university teachers; nineteen formed the expe- rimental group and eighteen the control group. The self-observation workshop was an element of significant change in the perception of self-efficacy of university teachers.

Keywords: Higher education, Self-observation, Self-efficacy, Teacher.

Introducción

En los centros escolares que se evidencia un buen desempeño académico por parte de los alumnos, es muy común que el docente asuma que los resultados son consecuencia exclusiva de su actuación directa, entendida como la implicación total en los procesos de organización, planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, percibiéndose a sí mismo como un docente efectivo.

Esta percepción de sí mismo puede enmarcarse dentro de varias teorías, si bien el presente trabajo lo hace desde la teoría cognitivo-social con las investigaciones de Bandura y Zimmerman (1999) relativas a la autoeficacia, la cual es definida como las “…creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para manejar situaciones futuras. Las creencias de eficacia influyen sobre el modo de pensar, sentir, motivarse y actuar de las personas” (Bandura et al., 1999, p. 21). Hay que mencionar que la autoeficacia percibida conllevará a la formación de un autoconcepto, que no es más que la auto- evaluación que incorpora todas las formas de auto-conocimiento, dado que no se centra únicamente en el logro de tareas particulares (Zimmerman, 1999, p. 192).

Dirigido al contexto escolar, se introduce entonces el concepto de autoeficacia académica percibida como los juicios de capacidades personales que se hacen a sí mismos los estudiantes “…para ejecutar actividades y no cualidades personales como las propias características físicas o rasgos psicológicos” (Zimmerman, 1999, p. 177). En este mismo sentido, se incorpora otro concepto de autoeficacia pero enfocada al docente, definida como el conjunto de creencias del profesor en relación con su eficacia instructiva, constituyéndose como un elemento importante para crear ambientes de aprendizaje con gran significatividad para los alumnos (Bandura et al., 1999).

Para Bandura, citado por Prieto (2007), las experiencias del profesor en su quehacer dentro del aula y los logros obtenidos por sus discípulos, impregnarán a estos de una gran confianza en cuanto a lo que deben lograr, al mismo tiempo que influirán sistemáticamente en el sentido de eficacia del propio profesor. Es importante desarrollar la percepción de la propia capacidad para lograr un amplio sentido de autoeficacia.

Los logros de ejecución por sí solos no proporcionan información suficiente para poder formarse un juicio sobre la propia capacidad. Para que la experiencia directa ejerza su efecto en la autoeficacia hay que considerar otros factores, tales como la percepción global que tiene la persona sobre su capacidad… (Prieto, 2007, p. 83).

En este estudio se propone un espacio para la auto-observación, con un grupo de profesores que en un círculo de trabajo y confianza reflexionen, evalúen y miren retrospectivamente el propio ejercicio docente. Compartir los propios logros proporciona confianza respecto al éxito que se tiene en la labor de enseñar, pero también da mucha confianza observar cómo los profesores con similares capacidades a las propias tienen éxito en la enseñanza.

Desde un marco psicosocial, la auto-observación es definida como la descripción del comportamiento propio, del reconocimiento físico y emocional, así como de las experiencias y conductas que derivan de la interacción con los demás (Páramo, 2008). También es válido destacar que, desde lo psicosocial, se expone el concepto de crecimiento personal, teniendo una relación directa con el trabajo de auto-observación que puede realizar una persona. La auto-comunicación y el encuentro interpersonal son los ejes mediadores para el proceso de crecimiento personal (Powell, 1996). En este proceso se debe transitar del conocimiento real de la persona en un momento específico de la vida, al conocimiento de la persona que se desea llegar a ser una vez que se ha identificado aquello que impulsa pero también lo que frena al individuo para crecer como ser humano.

Ahora bien, si el docente se ubica dentro de su realidad profesional como un individuo al servicio de los alumnos y de las familias, estando abierto a las críticas, observaciones, sugerencias y exigencias que cotidianamente les demanda la sociedad, se puede afirmar que, aparte del crecimiento personal desde la interioridad, está desplegando un real crecimiento personal desde la exterioridad. Entonces, se puede afirmar que el equilibrio entre la aceptación de las habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes como docente (interioridad) y la aceptación del rol de servidor ante las expectativas formativas y de aprendizaje de la familia, la sociedad y las autoridades educativas (exterioridad) conlleva directamente al crecimiento personal.

En este trabajo, retomando el enfoque social, se resalta el análisis del concepto auto-observación, pero desde la teoría cognitivo-social con las investigaciones de Bandura y Zimmerman (1999) al respecto de la potenciación de la autoeficacia docente.

Bajo esta óptica, la auto-observación se define como la experiencia de reconocimiento que el maestro tiene sobre sí mismo, desde el lugar propio de sus funciones en el sistema escolar. Esta experiencia tiene que inducirse desde afuera (por audio-video o ejercicios guiados) para que quede un registro material de su actuación, de su palabra, de lo escrito, susceptible de análisis por el propio sujeto pero con la objetivación requerida (Avila, 2005). Diversos estudios sobre la auto- observación desde el enfoque social, la definen como el “grado en que las personas observan, regulan y controlan su conducta expresiva y la presentación que de sí mismos hacen en situaciones sociales” (Snyder, 1979, citado por Sanz y Graña, 1991, p. 382).

Los estudios publicados recientemente sobre la auto-observación de profeso- res y sobre los procesos de autoevaluación que implican una mirada individual o colectiva, reflejan la diversidad de niveles educativos analizados. En un contexto similar al universitario, existen algunos estudios (Compagnucci y Cardós, 2007; Medina, Medina y Domínguez, 2010; Daura, 2011; García, 2014; Airado y Víctor, 2015; Avila, 2005; Suárez, 2011; y Sanabria, López y Leal, 2014).

Desde la investigación-acción pedagógica, llama la atención el estudio de Avila (2005) en el que se estructura una secuencia metodológica para realizar ejercicios que llevan a la reflexión pedagógica, concluyéndose que al pasar de una práctica pedagógica individual a una práctica pedagógica colectiva, la determinación del sentido docente pasa a ser una responsabilidad compartida. Por su parte, Sanabria, López y Leal (2014), concluyen que con la reflexión pedagógica se favorece el aprendizaje de los docentes y es eficaz en el cambio actitudinal dentro de los salones de clase.

Daura (2011) muestra que en la medida en que el profesor se autoconoce y se ejercita en la regulación de los matices que afectan su función profesional, puede desempeñarse en forma más eficiente. Y menciona que sólo se avanza hacia el autoconocimiento con la generación de espacios destinados a la reflexión y a la evaluación de la propia actividad docente. Por su parte, Medina, Medina y Domínguez (2010) promovieron la integración de nuevos estilos didácticos, permitiendo la toma de conciencia del sentido autoevaluador y de la cultura reflexivo-transformadora. La combinación de la narrativa y los grupos de discusión permitieron crear ambientes propicios de auto-observación.

De manera opuesta a los anteriores resultados, Compagnucci y Cardós (2007) concluyen que la reflexión crítica respecto a las propias prácticas docentes se evidencia en muy pocos casos, debido a que requiere de una alta implicación subjetiva.

La propuesta de Milicic et al. (2008), quienes enfatizaron que no se trata de evaluar las prácticas docentes mediante la observación de clases, sino informar a los docentes sobre las dimensiones que son observadas, para facilitar que ellos mismos se autoevalúen y sean conscientes de aspectos que pueden mejorar en la práctica pedagógica, fue considerada para este trabajo. También se tomaron en cuenta las propuestas que mencionan que para la práctica reflexiva y la autonomía de profesores, es provechoso emplear grabaciones ya que provocan la toma de conciencia de la propia actuación docente (Airado y Víctor, 2015; García, 2014), así como incluir ejercicios en los que exista un modelo que sea una figura de autoridad y prestigio didáctico.

Las observaciones en relación a la propia clase, con una posterior entrevista y finalmente con la elaboración de diarios reflexivos, forjan una interesante propuesta de formación docente. Bajo este esquema, un programa de enseñanza reflexiva posibilitó el desarrollo de procesos reflexivos en los participantes y el reconocimiento del compromiso de la docencia como aprendizaje permanente, a partir de la auto-observación (Chacón, 2008).

Un reto importante de la presente investigación consistió en seleccionar los ejercicios de auto-observación docente, para que las autoevaluaciones y las evidencias de autoconocimiento tuviesen significatividad en el despliegue de un sentido de autoeficacia. Lograr lo anterior posibilitó pasar a un segundo reto consistente en que cada docente universitario que estuviese practicando la auto-observación incorporase toda la información sobre sí mismo y sobre sus juicios de valor al respecto de su rol como profesor.

Respecto al análisis de las diversas fuentes de autoeficacia mencionadas por Bandura (1997, en Prieto, 2007), se puede decir que la autoeficacia del docente universitario se fomenta cuando los logros de ejecución son observados en la actuación de los demás. Si bien compartir los propios logros proporciona confianza respecto al éxito que se tiene en la labor de enseñar algo en lo que se es bueno, también da mucha confianza observar cómo los profesores con similares capacidades a las propias tienen éxito en la enseñanza. Un espacio idóneo para recibir información de esta fuente llamada experiencia vicaria, se puede dar con la auto- observación al compartir con otros profesores las prácticas reflexivas, evaluativas y de mirada retrospectiva al propio ejercicio docente.

La retroalimentación inmediata de observaciones de clase son experiencias claras y coincidentes con la persuasión verbal, otra de las fuentes básicas de la autoeficacia. Estas observaciones pueden ser imprevistas o planeadas, como par- te de un entrenamiento metodológico conjunto a través del cual se pretenda que el docente evidencie lo bien que puede enseñar. Dentro del análisis de la persuasión verbal, también se debe resaltar la información que algunos profesores reciben directamente de sus alumnos, por ejemplo, al terminar la clase o al resolver bien los exámenes y prácticas.

La ejecución exitosa de tareas, en las que la persona obtenga evidencias con- cretas de sus logros y de la expertez que va logrando al terminarlas, posibilita simultáneamente desarrollar la activación emocional del profesor. El nivel de agrado, satisfacción y ganas de compartir lo que hace bien el docente será transferido directamente a sus pupilos, impactando positivamente en el aprendizaje de estos. “Así pues, el estado físico o emocional del profesor durante la enseñanza influye en su percepción de eficacia docente” (Prieto, 2007, p. 86).

Las competencias que tienen los profesores para realizar determinadas tareas, el tiempo que les lleva planearlas, los ejemplos de éxito o fracaso en cuanto al logro de esas tareas, la ayuda técnica o pedagógica que reciben de otras personas y la expectativa de resultado en cuanto al aprendizaje de sus alumnos son algunos de los factores que influyen en la autoeficacia (Schunk, 1989). Asimismo, los ejercicios de auto-observación docente, referidos específicamente al contexto grupal en el que desarrollan su labor de enseñanza, se pueden convertir en información altamente útil para la percepción de su autoeficacia.

La mayoría de los estudios realizados en el ámbito universitario analizan las creencias de los profesores sobre la enseñanza y el aprendizaje fundamentalmente a través de entrevistas semiestructuradas y de cuestionarios. Frecuentemente, basándose en la información recogida, los investigadores extienden sus hallazgos para llegar a explicar la práctica docente a partir de las creencias manifestadas por los profesores, si bien se basan únicamente en la información que ellos mismos proporcionan sobre su enseñanza y no en la observación directa de la misma (Prieto, 2007, p. 52).

De ahí que el objetivo de este trabajo sea implementar un taller de auto-observación, desde el marco socio-cognitivo, basado en ejercicios que se constituyan en fuentes básicas de la autoeficacia, y valorar los cambios en la autoeficacia docente.

Método

El diseño utilizado fue de tipo experimental, con pretest-postest y grupo control. La variable dependiente, autoeficacia del docente universitario, se evaluó en los dos grupos de profesores universitarios, antes y después de la intervención, consistente en un taller de auto-observación como variable independiente.

Participantes

En una población de docentes que trabajan en una universidad privada del Estado de México, se identificaron todos aquellos que obtuvieron bajos puntajes en su desempeño académico, según la percepción del alumnado, y se asignaron aleatoriamente a dos grupos (experimental y control), conformando una muestra probabilística, incidental, de treinta y siete profesores universitarios (27 hombres y 10 mujeres) que pertenecían a doce áreas académicas (Administración, Comercio, Contaduría, Comunicación, Derecho, Diseño, Ingeniería, Mercadotecnia, Pedagogía, Psicología, Matemáticas, Multicultural).

Diecinueve docentes integraron el grupo experimental y dieciocho el grupo control. La media de edad fue de 42.7 años con una experiencia promedio como docentes en la universidad de 6.5 años; el 60% tenía una experiencia docente menor a cinco años.

Instrumentos

Escala de Autoeficacia Docente del Profesor Universitario (Prieto, 2007). Consta de 44 ítems distribuidos en dos subescalas, divididas cada una de ellas en 4 dimensiones: 1) la planificación de la enseñanza, 2) implicar activamente a los alumnos, 3) favorecer la interacción en el aula y 4) evaluar el aprendizaje.

Las subescalas de autoeficacia representan dos líneas reflexivas basadas en las fuentes de autoeficacia, de acuerdo a Bandura et al. (1999). Por una parte está el grado en que un docente universitario se siente capaz de utilizar diversas estrategias para enseñar a sus alumnos, coincidiendo estrictamente con la definición conceptual de la variable autoeficacia docente, y por otro lado, la frecuencia de uso de las diversas estrategias que identificaron como capacidades instructivas. Para medir estas dos líneas reflexivas se emplean dos escalas tipo Likert en el mismo instrumento. Del lado de la línea de estrategias para enseñar, se emplea un continuo de 6 grados, que va desde poco capaz (1) hasta muy capaz (6). Asimismo, en relación a la frecuencia de uso de las capacidades instructivas se emplea otra escala de 6 grados, que va desde nunca (1) hasta siempre (6).

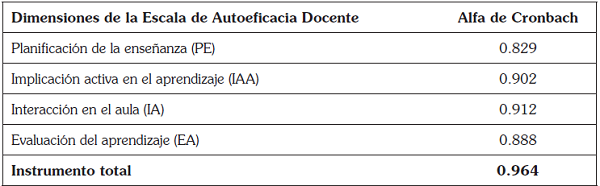

Los resultados del Alfa de Cronbach, mostraron una alta confiabilidad para la escala total y para cada una de las dimensiones que la conforman (ver Tabla 1).

Procedimiento

Una vez realizada la evaluación inicial, a los docentes de la muestra que con- formarían el grupo experimental se les proporcionó información para que participaran en un taller denominado “Auto-observación del Docente”; se les pidió que firmaran un consentimiento en el que se les notificó que se conservaría el anoni- mato de los datos obtenidos y que serían empleados sólo con propósitos de investigación.

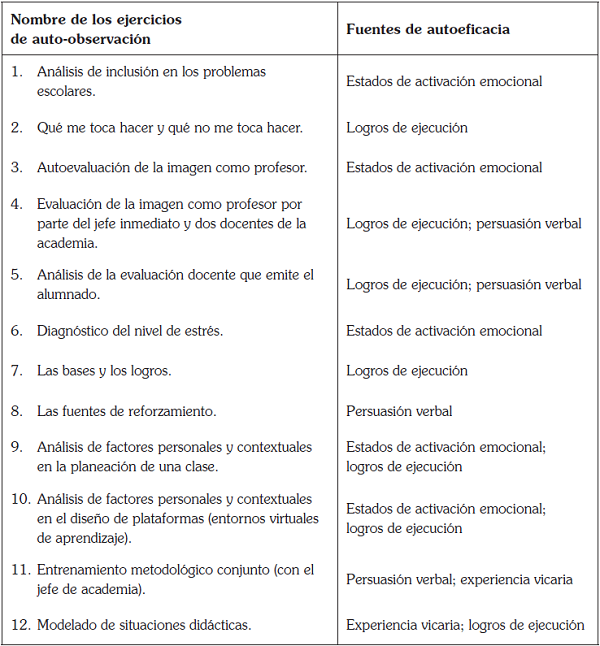

El taller se desarrolló en siete sesiones semanales con una duración de cuatro horas cada una. Se diseñaron 12 ejercicios cuyo contenido estuvo relacionado con las estrategias didácticas empleadas por los docentes, enfatizando las fuentes de autoeficacia. El esquema de los contenidos de tales ejercicios y las fuentes de autoeficacia promovidas en ellos se presenta en la Tabla 2. Los docentes del grupo control no asistieron al taller.

El criterio para pasar de un ejercicio a otro se adecuó en función del avance grupal, registrándose mediante rúbricas que facilitaban la autoevaluación sistemática de los participantes. El postest se aplicó a los dos grupos cuando terminó la intervención del grupo experimental.

Análisis de datos

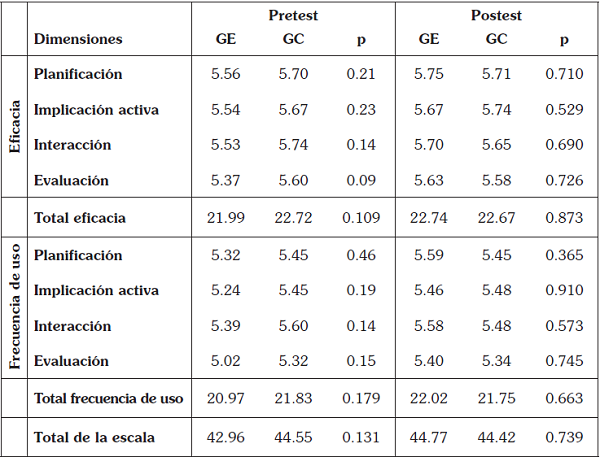

En el pretest las medias del total de la escala de autoeficacia y de cada una de las subescalas del instrumento, del grupo control, fueron ligeramente superiores a las medias del grupo experimental, sin llegar a ser significativas (ver Tabla 3).

En el postest, las medias del grupo experimental resultaron ligeramente superiores a las del grupo control, salvo en la dimensión implicación activa de ambas subescalas; pero ninguno de los valores obtenidos señaló una diferencia estadísticamente significativa. Al analizar los subtotales de las subescalas del instrumento de autoeficacia y el puntaje total de la escala de autoeficacia, no se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control.

Se analizó si la ejecución en el instrumento era mediada por el sexo de los docentes y no se encontraron diferencias significativas.

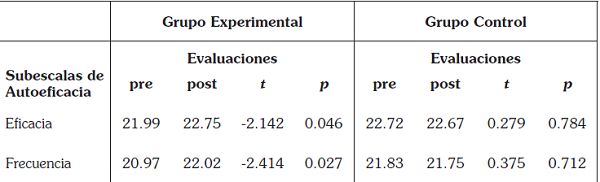

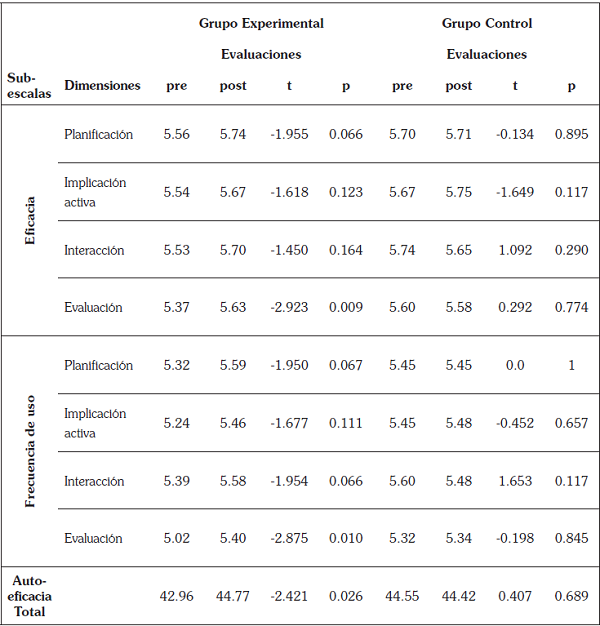

En la Tabla 4 se presentan los resultados del análisis de cada grupo de docentes respecto a sí mismo, antes y después de la intervención; observándose que solo en el grupo experimental se dieron incrementos significativos en el postest, atribuibles a la intervención.

Un análisis de muestras relacionadas para cada dimensión de las subescalas se presenta en la Tabla 5, notándose que en el grupo experimental el impacto del taller de auto-observación se presentó en la dimensión de evaluación tanto en la subescala de eficacia como en la de frecuencia; en contraste en el grupo control no hubo diferencias significativas en ninguna de las dimensiones. Ese impacto también se reflejó en las medias totales del instrumento al encontrarse diferencias significativas.

Discusión y conclusiones

La intervención mediante un taller de auto-observación, desde el marco socio- cognitivo, impacta en la autoeficacia del docente universitario principalmente en la dimensión evaluación de la escala de autoeficacia. Los incrementos de las medias en las dimensiones planificación de la enseñanza e interacción en el aula también indicaron cambios positivos.

Lo anterior coincide con Cara y Aranda (2016), quienes señalaron que las expectativas y las creencias de eficacia se refuerzan con el trabajo colaborativo y la interacción positiva en el aula, aspectos tratados en el taller de auto-observación de la presente investigación. Dicho taller puede ser considerado un excelente espacio de trabajo colaborativo, ya que los docentes pudieron externalizar sus logros en un círculo de trabajo y confianza en el que se compartían muchos aspectos.

Por otra parte, en lo relativo a las experiencias vicarias hubo ejercicios en los que los docentes, por un lado, adquirieron confianza al observar o recibir información directa sobre cómo los profesores con similares capacidades a las suyas, son exitosos en la enseñanza, y por otro lado compartieron con otros profesores las prácticas reflexivas, evaluativas y de mirada retrospectiva al propio ejercicio docente. También se creó un espacio colaborativo en lo referente a la persuasión verbal dado que los docentes recibieron una retroalimentación inmediata de las observaciones de sus clases por parte de diversos colegas. Así mismo debe destacarse que el observador comparte los logros, avances y fortalezas didácticas del docente observado, de forma tal que tiene un modelo que le proporciona retroalimentación vicariamente y le permite valorarse a sí mismo, incrementando así el sentido de autoeficacia.

En la investigación realizada por Aguirre et al. (2015) no se reportan diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo de los docentes, hallazgo similar en el actual estudio.

Notable es la coincidencia de los resultados de este estudio con el realizado por Raccanello, Garduño y Carrasco (2010), quienes indican que la satisfacción del trabajo como profesor, el logro del éxito del alumnado producto del impacto de la forma de enseñanza, la percepción de la calidad docente y los cursos de actualización son algunos de los principales factores que influyen en la expectativa de la autoeficacia para la enseñanza. La intervención realizada en la presente investigación incluyó en sus ejercicios los mencionados aspectos de satisfacción docente, reconocimiento del logro, autopercepción y percepción de otros sobre el propio docente, ratificándose el impacto positivo en la autoeficacia general.

Rodríguez et al. (2009) han señalado que los docentes con niveles más altos de autoeficacia se implican en mayor medida en la enseñanza por razones intrínsecas; en el presente trabajo la dimensión implicación activa, no resgistró por sí sola diferencias significativas, por lo que se considera que pudo tener una parte importante en el grupo que recibió la intervención como para marcar las diferencias obtenidas al analizar los totales de eficacia y frecuencia de uso así como del instrumento en general. Por esta razón podría considerarse que el taller favorece la motivación intrínseca de los participantes.

Una de las preguntas que dirigió la investigación se pronunció al respecto de si la auto-observación es un elemento de cambio en la autoeficacia del profesor universitario. Para concluir sobre este punto, al comparar los grupos experimental y control después de la intervención por medio del taller de auto-observación, se tiene que las medias del grupo experimental son ligeramente superiores a las del grupo control, tanto en los totales de las subescalas como en cada una de las dimensiones. Al comparar cada grupo consigo mismo, las medias de todas las dimensiones del grupo experimental fueron mayores en el postest que en el pretest, resultando estadísticamente significativas en la dimensión evaluación, en tanto que en el grupo control no se registraron diferencias.

Dados los anteriores elementos, se puede concluir que la intervención median- te un taller de auto-observación, desde el marco socio-cognitivo, sí impacta significativamente en la autoeficacia del docente universitario.

Algunos factores como la continuidad en la práctica docente cotidiana o el proceso sistemático de evaluación del profesorado, pudieron haber posibilitado un paralelismo entre los cambios del grupo experimental y el de control, en aquellas dimensiones en las que no se registraron diferencias significativas, aunque el diseño de la investigación fue vigilado rigurosamente.

Referencias bibliográficas

Aguirre, J., Blanco, J., Rodríguez, J. & Ornelas, M. (2015). Autoeficacia General Percibida en Universitarios Mexicanos, Diferencias entre Hombres y Mujeres. Formación Universitaria [versión online], 8(5), 97-102. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062015000500011&lng=es&nrm=iso

Airado, D. & Víctor, M. D. (2015). Estrategia de doble ciclo de supervisión clínica para la mejora de la calidad docente en la universidad. Punto de vista del profesorado novel. Química Nova, 38(2), 288-292. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/qn/v38n2/0100-4042-qn-38-02-0288.pdf

Avila, R. (2005). La producción de conocimiento en la investigación acción pedagógica (IAPE): balance de una experimentación. Educação e Pesquisa, 31(3), 503-519. Re- cuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29831312

Bandura, A. (Ed.). (1999). Auto-Eficacia: Cómo afrontamos los cambios de la Sociedad actual. España: Desclée De Brouwer.

Cara, M. & Aranda, R. (2016). Autoeficacia y transformación dinámica del aprendizaje en la práctica docente inicial. Perspectiva Educacional. Formación de Profesores, 55(1), 3-19. Recuperado de http://redalyc.org/articulo.oa?id=333343664002

Chacón, M. (2008). Las estrategias de enseñanza reflexiva en la formación inicial docente. Educere, 12(41), 277-287. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102008000200007

Compagnucci, E. & Cardós, P. (2007). El desarrollo del conocimiento profesional del profesor en psicología. Orientación y sociedad, 7, 103-114. Recuperado de http:// www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-88932007000 100005&lng=es&tlng=es

Daura, F. (2011). Las estrategias docentes al servicio del desarrollo del aprendizaje autorregulado. Estudios pedagógicos (Valdivia), 37(2), 77-88. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052011000200004

García, M. A. (2014). Uso Instruccional del video didáctico. Revista de Investigación, 38(81), 43-68. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_artt ext&pid=S1010-29142014000100003

Medina, A., Medina, M. & Domínguez, M. C. (2010). Evaluación de las competencias docentes. Innovación Educativa, 10(53), 19-41. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179420770002

Milicic, N., Rosas, R., Scharager, J., García, M. R. & Godoy, C. (2008). Diseño, Construcción y Evaluación de una Pauta de Observación de Videos para Evaluar Calidad del Desempeño Docente. PSYKHE, 17(2), 79-90. Recuperado de http://www.scielo.cl/pdf/psykhe/v17n2/art07.pdf

Páramo, P. (2008). La construcción psicosocial de la identidad y del self. Revista Latinoame- ricana de Psicología, 40(3), 539-550. Recuperado de http://www.redalyc.org/ar-ticulo.oa?id=80511493010

Powell, J. (1996). ¿Por qué temo decirte quién soy? Sobre autoconocimiento, maduración personal y comunicación interpersonal (9ª ed.). España: Sal Terrae.

Prieto, L. (2007). Autoeficacia del profesor universitario. Eficacia percibida y práctica docente. Madrid: Narcea.

Raccanello, K., Garduño, L. & Carrasco, M. (2010). Los formadores de docentes y la autoeficacia para la enseñanza en una muestra de escuelas normales en el estado de Puebla. Perfiles Educativos, XXXII(1), 85-104. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13211845005

Rodríguez, S., Núñez, J., Valle, A., Blas, R. & Rosario, P. (2009). Auto-eficacia Docente, Motivación del Profesor y Estrategias de Enseñanza. Escritos de Psicología, 3(1), 1-7. Recuperado de http://scielo.iscii.es/pdf/ep/v3n1/art01.pdf

Sanabria, L., López, O. & Leal, L. A. (2014). Desarrollo de competencias metacognitivas e investigativas en docentes en formación mediante la incorporación de tecnologías digitales: aportes a la excelencia docente. Revista Colombiana de Educación, (67), 147-170. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S0120-39162014000200008

Sanz, J. & Graña, J. L. (1991). Factores psicosociales y síntomas depresivos: el caso de la auto-observación. Psicothema, 3(2), 381-399. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72703208

Schunk, D. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 1(3), 173-208. Recuperado de https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/D_Schunk_Self_1989.pdf

Suárez, D. H. (2011). Relatos de experiencia, saber pedagógico y reconstrucción de la memoria escolar. Educação em Revista, 27(1), 387-416. Recuperado de https:// dx.doi.org/10.1590/S0102-46982011000100018

Zimmerman, B. (1999). Auto-eficacia y desarrollo educativo. En A. Bandura (Ed.), Auto-Eficacia: Cómo afrontamos los cambios de la Sociedad actual (pp. 176-200). España: Desclée De Brouwer.

Notas de autor