La segregación ocupacional del profesorado femenino en la universidad española

La segregación ocupacional del profesorado femenino en la universidad española

REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios, vol. 28, núm. 74, pp. 214-236, 2017

Universidad Autónoma Metropolitana

Resumen: El objeto de estudio de esta investigación es la representación de las mujeres en el sistema de educación superior español. Así, el objetivo principal que persigue es analizar su evolución y actual participación en este ámbito profesional. Para ello, se realiza, en primer lugar, un recorrido histórico sobre el acceso de las mujeres a la educación superior. En segundo término, se ofrece, desde una metodología cuantitativa, una radiografía de la situación de las académicas. Finalmente se concluye la existencia de una doble segregación ocupacional (horizontal y vertical), constatándose la necesidad de realizar estudios de género que visibilicen el estado de la cuestión y que se constituyan como diagnóstico previo para el desarrollo de medidas en pro de la consecución de una igualdad real.

Palabras clave: Educación superior, Segregación ocupacional , Profesoras universitarias , Discriminación de género, Género y ciencia.

Abstract: The object of study of this research is the representation of women in the Spanish higher education system. Thus, the main objective pursued is to analyze its evolution and current participation in this professional field. For this purpose, a descriptive timeline on female access to higher education is carried out first. Secondly, a radiography of the academic situation is offered from a quantitative methodology. Finally, it concludes the existence of a double occupational segregation (horizontal and vertical), confirming the need to carry out gender studies that make the status of the issue visible and that constitute a preliminary diagnosis for the development of measures to achieve a real equality.

Keywords: Higher education, Female academics, Occupational segregation, Gender discrimination, Gender and Science.

Presentación

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en la legislación internacional desde hace décadas. Así, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclamó la igualdad, la dignidad humana, la libertad y la paz como principios básicos. Posterior- mente, fueron firmados diferentes tratados internacionales dedicados a los derechos de las mujeres, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en 1952, o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en 1979.

Particularmente, a nivel europeo destacó la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdamel 1 de mayo de 1999, que recoge el principio de igualdad entre hombres y mujeres como un objetivo integrador de todas las políticas y acciones de la Unión Europea (UE) y de sus países miembros, entre los que se encuentra España.

Refiriéndonos expresamente a la legislación española, comenzaremos por destacar que el Artículo 14 de la Constitución Española de 1978, instaura la igualdad como derecho fundamental de las(os) españolas(es), estableciendo que todas(os) son iguales ante la ley sin que ninguna condición personal o social pueda ser causa de discriminación hacia parte de la población. De manera expresa indica que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Por su parte, el Artículo 35 complementa este derecho refiriéndose expresamente a la igualdad de género en el ámbito laboral. Además, la Constitución Española establece en el Artículo 9.2 el compromiso del Estado con la defensa de la igualdad y, con ello, la lucha contra la discriminación.

Sin embargo, y a pesar de tales reconocimientos legislativos, los Artículos 14 y 9.2 de la Constitución Española no fueron desarrollados hasta que no se aprobó en 2007 la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que convirtió la igualdad en un principio integrador del ordenamiento jurídico español (Artículo 3). La llamada Ley de Igualdad hace especial hincapié en la corrección de la desigualdad en el ámbito de las relaciones laborales: tanto en el acceso al empleo, como en la promoción en el trabajo o las condiciones laborales. De igual modo, vela por la integración del principio de igualdad en el sistema educativo, señalando que este “incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros” (Artículo 23), y hace una especial mención al ámbito de la educación superior (Artículo 25).

Específicamente, el derecho a la igualdad en el sistema de educación superior es desarrollado en la Ley Orgánica de Universidades, la cual reconoce el importante papel del sistema universitario en la transmisión de valores y, dentro de ellos, de la igualdad de género. Por ello incorpora este a sus objetivos institucionales y a la calidad de su actividad, y establece mecanismos para garantizar la presencia equilibrada de ambos sexos en los órganos de representación, una adecuada proporción de mujeres en los distintos niveles de la función pública docente e investigadora (especialmente en el máximo nivel, las cátedras), y una mayor presencia de estas en los equipos de investigación. Además, indica que los procesos de selección deberán desarrollarse bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (Artículos 48.3 y 64.1).

Teniendo presente todo ello, existe en España un marco legislativo que vela por la igualdad de oportunidades de las mujeres en el trabajo y, particularmente, en el sistema de educación superior. Sin embargo, cabe preguntarse si una década después de la promulgación de la Ley de Igualdad (apoyada por el resto de normas antes señaladas) se han alcanzado por fin cotas de representación de las mujeres que nos permitan afirmar que se ha logrado una igualdad efectiva y real en el acceso y promoción al trabajo en la universidad. Así, el objetivo de la presente investigación es analizar la evolución y actual participación de la mujer en la universidad pública española.

De este modo, en el presente trabajo se realiza, en primer lugar, un recorrido histórico para exponer el tardío acceso de las mujeres al sistema de educación superior, mostrando cómo no se permitió su integración normalizada hasta fechas muy recientes; se explica, en segundo término, la metodología de investigación; se presentan, en tercer lugar, los resultados de investigación, que muestran la situación actual de las mujeres en la academia española, y por último, se exponen las conclusiones finales que ponen de manifiesto la existencia de una doble discriminación de género (horizontal y vertical). Esto evidencia, a su vez, la necesidad de continuar desarrollando políticas públicas para paliar esta situación y garantizar la igualdad de oportunidades en este ámbito.

El tardío acceso de la mujer al sistema de educación superior en España

En este apartado se realiza un recorrido histórico que aborda la integración de las mujeres en el sistema universitario español, como alumnas y como profesoras, desde el surgimiento de esta institución hasta la actualidad, lo que permite observar cómo el camino hacia su presencia normalizada en la academia ha sido largo y ha estado lleno de trabas. Además, se observa cómo, desde sus orígenes, el Feminismo ha situado entre sus principales preocupaciones el acceso de las mujeres a la educación y el derecho de estas a participar en la vida pública en igualdad de condiciones.

La ausencia femenina en las primeras universidades

Tras el surgimiento de la primera universidad del mundo en Bolonia (Italia), a finales del siglo XI, comenzaron a crearse en Europa otras organizaciones similares para satisfacer las nuevas necesidades político-administrativas de la época. Todas ellas estaban muy ligadas a la Iglesia Católica, caracterizada, como es conocido, por relegar a la mujer a una posición inferior y secundaria con respecto al hombre. Sin embargo, esto no era una excepción en la época, sino la norma: el ámbito público y político era ocupado por los varones, de modo que fueron ellos quienes a lo largo de la Edad Media se formaron en estas instituciones para reformar el sistema feudal, ejercer el poder y controlar el territorio. La cultura aportaba prestigio y poder a la realeza y a la nobleza, pero era también necesaria para que la oligarquía urbana desempeñara su actividad y lograra ascender socialmente, por lo que a finales de la Edad Media el conocimiento comenzó a secularizarse (Del Val, 2003).

El saber y la universidad comenzaron a afianzarse en España en el siglo XIII, pero las mujeres no tenían cabida en esta institución. No fue hasta finales de la Edad Media, y durante un breve periodo, cuando un escaso número de mujeres tuvo acceso a la academia. Encontramos como ya en el siglo XV autoras como Christine De Pisan, en la que es considerada la primera obra literaria feminista de la historia, La Ciudad de las Damas (1405), defendía el derecho de las mujeres a la instrucción.

El nacimiento del Feminismo durante la Ilustración (siglo XVIII) y la reclamación de los derechos de las mujeres y el reconocimiento del papel social de estas, situó entre una de sus principales preocupaciones la entrada de las mujeres en las instituciones de educación superior junto con el derecho al voto. Así, se comenzó a poner en cuestionamiento los discursos ofrecidos por autores como Rousseau y Kant (quienes mantenían la falaz naturalidad de la incapacidad racional e intelectual de las mujeres). Ejemplo de ello son Olympe De Gouges, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), donde denunciaba cómo las mujeres no habían sido incluidas en los avances sociales producidos durante la Revolución Francesa, o Mary Wollstonecraft, quien en su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer (1792) afirmaba que la clave para superar la subordinación femenina residía en la consecución de su emancipación económica (a través de la realización de actividades remuneradas), siendo la única vía posible para ello el acceso a la educación.

Es durante lo que se considera la Segunda Ola del Feminismo, cuando la lucha feminista comienza a organizarse y a obtener resultados. Un hito histórico fue la celebración de la primera Convención sobre los Derechos de la Mujer en Estados Unidos y la promulgación de la Declaración de Seneca Falls (1848), texto base del sufragismo americano donde el objetivo principal no era únicamente el voto femenino, sino también los derechos educativos de las mujeres.

En España, Concepción Arenal, pionera del feminismo español, junto con Emilia Pardo Bazán, representan la mayor toma de conciencia producida a lo largo del siglo XIX, proclamando la necesidad de una mayor participación de las mujeres en la sociedad (Flecha, 1999). De este modo, debemos esperar hasta finales del siglo XIX (concretamente a partir de 1872), momento en el que algunas alumnas, de forma excepcional, lograron acudir a la universidad. Eran muy pocas las mujeres que habían cursado estudios medios, por lo que era también muy reducido el número de aquellas que tuvieron la posibilidad de acceder al sistema de educación superior. Además, para poder continuar sus estudios a este nivel necesitaban un permiso especial de su padre y de la autoridad académica correspondiente.

Esta situación no era sino resultado de la concepción existente sobre la educación, que entendía que los estudios universitarios estaban destinados a quienes fueran a ocupar el ámbito público, esto es, a los hombres y, por tanto, eran ellos quienes trabajaban como docentes en la academia y llenaban sus aulas (De Prado, 2015; Del Val, 2003; Flecha, 2015). Teniendo presente esta situación, no es de extrañar que sólo cuarenta y cuatro alumnas se matricularan para cursar estudios universitarios antes de que finalizara este siglo (Flecha, 2015).

Inicios del siglo XX como momento clave en la participación de las mujeres en la universidad española

A pesar de estos antecedentes, no es hasta 1910 cuando las puertas de la universidad española por fin se franquearon abiertamente a las mujeres como resultado de dos grandes cambios legislativos. Por un lado, la modificación normativa que liberó a las estudiantes de la necesidad de disponer de permisos especiales, permitiéndoles matricularse y estudiar en la universidad; y, por otro, la adquisición del derecho a que, aquellas que poseían un título de licenciatura o doctorado, pudieran concursar en las oposiciones públicas de plazas que dependían del Ministerio de Instrucción Pública de España.

Este último factor, ante las expectativas laborales, incentivó el aumento del número de mujeres estudiantes. De este modo, no sólo se logró la equiparación del derecho a la educación entre hombres y mujeres, sino que además estas pudieron también aspirar a ejercer como catedráticas (De Prado, 2015; Flecha, 2015; Vázquez & Mosteiro, 2016). Consecuentemente, como Flecha (2010) señala, la revolución silenciosa que supuso el acceso de las mujeres al espacio público de intereses que es el saber entrañó importantes cambios: modificó su autoimagen y la forma en que se consideraban a sí mismas, aumentó sus aspiraciones y su libertad, y transformó en definitiva su destino. Grandes cambios que fueron el resultado de una gran constancia y tesón, pero también de asumir el peso que supone romper con las costumbres.

En 1910 solo había treinta y tres mujeres entre los cerca de veinte mil estudiantes universitarios españoles (Sanchidrián, 2008). Ejemplos como el de la Universidad de Salamanca, que contaba solamente con tres alumnas matriculadas al inicio de esta década, no eran excepcionales (De Prado, 2015). Sin embargo, desde entonces la presencia femenina en la universidad comenzó a aumentar de manera lenta, pero progresiva. Así, dos décadas después suponían el 6% del total del alumnado universitario y al inicio de la guerra civil española representaban el 8% (Groves et al., 2015; Sanchidrián, 2008).

Retrocesos durante la Guerra Civil Española y el Régimen Franquista

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y una vez alcanzado el derecho al sufragio femenino y el acceso a la educación, el movimiento feminista perdió fuerza. No obstante, autoras como Simone de Beauvoir (1949) y Betty Friedan (1963), se sitúan como referentes de la Tercera Ola del Feminismo, centrando todos sus esfuerzos por señalar la construcción social del rol de la mujer y el androcentrismo imperante, reiniciando la lucha feminista tras el periodo de la Segunda Guerra Mundial y avanzando en la lucha de derechos relacionados con la sexualidad femenina, la falta de libertad o la independencia económica.

De este modo, frente a la situación de la posguerra en el contexto europeo y americano, al periodo anterior de evolución positiva en España le siguió un nuevo retroceso durante la Guerra Civil y el posterior establecimiento del Régimen Franquista (Vázquez & Mosteiro, 2016). El ideario conservador de la dictadura volvió a relegar a la mujer al hogar, considerando que su dedicación debía limitarse a las tareas domésticas y a la crianza de su descendencia, fomentando que se educara a las niñas para ser futuras madres y buenas esposas. Se trata de lo que ha venido a denominarse como el modelo del ganador de pan (male breadwinner model), consistente en la existencia de roles de género y una división sexual del trabajo, en el que el varón se consolida como el cabeza de familia encargado del sustento económico del hogar, y la mujer como buena ama de casa, madre y esposa (Salido, 2002).

Así, mientras que en la educación secundaria se instruía a los estudiantes varones en trabajos como la carpintería o la agricultura, las mujeres recibían formación sobre tareas relacionadas con el hogar: tareas domésticas, corte y confección, bordado, puericultura, etcétera. No es de extrañar, además, que bajo esta concepción se excluyera a las mujeres de los estudios de doctorado en los primeros años del Régimen de Franco, pues se consideraba que una educación de nivel inferior era suficiente para ellas. Además, el Régimen Franquista también supuso un antes y un después en lo que a la integración laboral de las mujeres se refiere, limitando sus trayectorias profesionales y, particularmente, truncando sus carreras investigadoras. El Régimen redujo drásticamente la investigación científica, ocasionando el exilio de un gran número de personas investigadoras. Sin embargo, mientras muchos hombres lograron continuar con sus carreras, esto fue mucho más difícil para las mujeres (Groves et al., 2015).

Finales de la Dictadura y llegada de la democracia española

La discriminación de género en materia educativa no comenzó a reducirse hasta entrados los años cincuenta y sesenta del siglo XX, y lo hizo pese a que en este momento todavía se consideraba que la capacidad de las mujeres era inferior a la del hombre. Desde entonces, la universidad ha cambiado en todos los sentidos. Por un lado, y a raíz del masivo aumento del alumnado que comenzó en los años setenta del siglo anterior, ha pasado de ser una institución sólo accesible a una minoría a sufrir una masificación. Además, en las últimas décadas del pasado siglo esta institución no sólo se expandió, sino que se diversificó. Si a inicios de los años ochenta se podían cursar 42 titulaciones en España, a final de siglo ya superaban las 150 (Groves et al., 2015). Este incremento de estudiantes no sólo ha sido masculino, sino que, al contrario, la participación de las mujeres ha aumentado tanto que, actualmente, y desde finales de los años ochenta, la enseñanza superior se caracteriza por su feminización. Además, y aunque en algunos campos de conocimiento continúen siendo minoría, su presencia se ha extendido a todas las áreas (Cuesta et al., 2014; MECD, 2016a).

No cabe duda de que este hecho, la masiva incorporación de la mujer a la universidad, es uno de los más significativos de las últimas décadas del pasado siglo en lo que al progreso en la igualdad de género se refiere. Además, no sólo se incorporó como alumna (lo que supone un gran avance educativo y tuvo importantes efectos en su forma de acceso al mercado laboral), sino también como profesora. No obstante, durante mucho tiempo su presencia en esta institución no afectó ni a los planes ni programas de estudios, ni a la estructura universitaria, ni a las formas de comportarse en ella, debido a que estos habían sido apuntalados durante siglos de historia universitaria en la que se había asumido como universal lo que era el resultado de las formas de hacer y pensar de los hombres (Flecha, 1999).

De hecho, las mujeres tardaron mucho tiempo en ocupar cargos de gestión universitaria (y, con ello, en influir en el devenir de la institución a través de la toma de decisiones en estos niveles) y durante décadas su presencia en ellos fue muy minoritaria. Hasta los primeros años de la transición España no contó con una mujer decana ni rectora. Así, en 1977 Carmina Virgili se convirtió en la primera mujer decana de la Facultad de Geología de Madrid, ostentando este cargo hasta 1980, y Elisa Pérez fue la primera mujer en dirigir una universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), entre 1982 y 1987. Desde entonces, este último cargo ha sido ocupado en contadas ocasiones por una mujer en España (Vega & Santos, 2010).

Metodología

Una vez expuesto el tardío acceso de la mujer al sistema de educación superior en España, presentamos brevemente la metodología de investigación. Como se ha señalado con anterioridad, el principal objetivo del estudio consiste en analizar la evolución y participación de las docentes e investigadoras en el sistema de educación superior en España, ofreciendo una fotografía de la realidad actual. Se pretende así, comprobar empíricamente si actualmente las mujeres tienen una representación equilibrada en la universidad con res- pecto a sus compañeros varones, o si por el contrario existe una segregación ocupacional en el sistema de educación superior.

Para alcanzar este objetivo general es necesario realizar un doble análisis. Por un lado, se requiere comprobar si mujeres y hombres se distribuyen en las diferentes ramas de conocimiento de manera proporcional y, por otro, si unas y otros tienen una presencia equilibrada en las distintas posiciones de la carrera académica. De este modo, los conceptos de segregación horizontal y segregación vertical en la universidad resultan imprescindibles en este estudio. Así, mientras la segregación horizontal hace referencia a la distribución diferenciada de mujeres y varones por ramas de conocimiento; la segregación vertical alude a la desigual representación de ambos sexos en la jerarquía ocupacional (García & Anguita, 2003; Vega & Santos, 2010).

Teniendo presente todo ello, la metodología utilizada tiene un carácter cuantitativo, habiendo sido analizados datos estadísticos objetivos provenientes de fuentes oficiales secundarias como son el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) de España. Este análisis de las estadísticas se ha realizado desde un enfoque de género, a través del uso de indicadores con tal perspectiva, como son los índices de distribución, concentración, segregación y el grado de representación del profesorado docente e investigador del total de los centros propios de las universidades públicas españolas (1981-2016).

La representación del profesorado femenino en la universidad española

El análisis histórico realizado previamente en este trabajo revela cómo el camino de la mujer en la educación ha sido siempre largo y difícil; particularmente, cómo la historia de la universidad española ha sido la historia de una institución patriarcal dominada tradicionalmente por hombres (García & Anguita, 2003; Vázquez & Mosteiro, 2016). En España, como en tantos otros países, el acceso y mantenimiento de las mujeres en los estudios superiores ha sido lento y muy complicado (Groves et al., 2015).

Durante la última década se han producido notables avances legislativos en materia de género con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades. Además, se ha llevado a cabo una modificación del procedimiento de evaluación del cuerpo docente universitario a través del sistema de acreditaciones, en pro de una mayor objetividad y transparencia. Sin embargo, el esfuerzo realizado no se ha traducido en una mejora sustantiva de la situación de las mujeres científicas e investigadoras, como se desprende del análisis estadístico ofrecido a lo largo de este apartado.

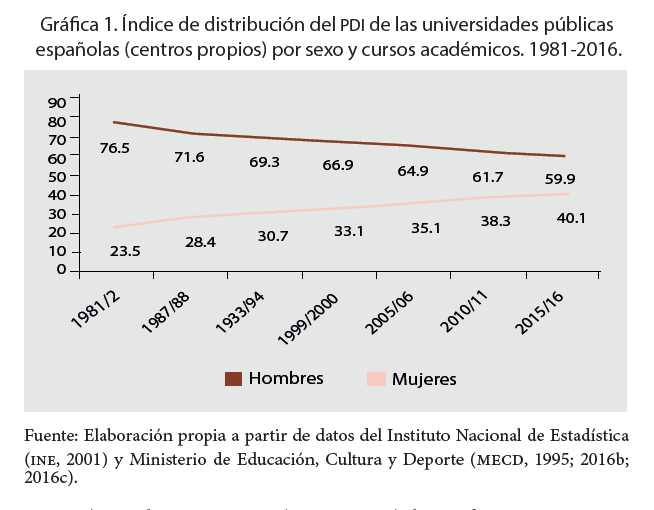

No obstante, aunque nos centremos más tarde en detallar la situación actual de las mujeres en la universidad, que sigue distando mucho de la deseada, es necesario exponer la evolución positiva de la representación del profesorado femenino en la academia española. Como se observa en la Gráfica 1, desde los años 80 se ha producido un incremento más que notable de la participación femenina en la universidad. En el curso 1981/82 de cada 10 profesoras(es) solamente 2.3 eran mujeres (MECD, 1995). Por primera vez en la historia de la educación superior podemos afirmar que existe una situación de paridad en la composición de la plantilla del profesorado docente e investigador (PDI) —atendiendo al criterio de horquilla de presencia equilibrada del 40-60% de cada sexo—, representando las mujeres el 40,1% del total del PDI para el curso 2015/16 (MECD, 2016c). A pesar de esta aparente situación de paridad, donde se ha alcanzado un equilibrio en la participación de ambos sexos, la realidad de las mujeres en la academia se presenta mucho más compleja. Éstas deben hacer frente a una doble segregación ocupacional: horizontal y vertical, como detallaremos a continuación.

Gráfica 1.

Índice de distribución del PDI de las universidades públicas españolas (centros propios) por sexo y cursos académicos.1981-2016.

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2001) y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 1995; 2016b; 2016c).

La segregación horizontal

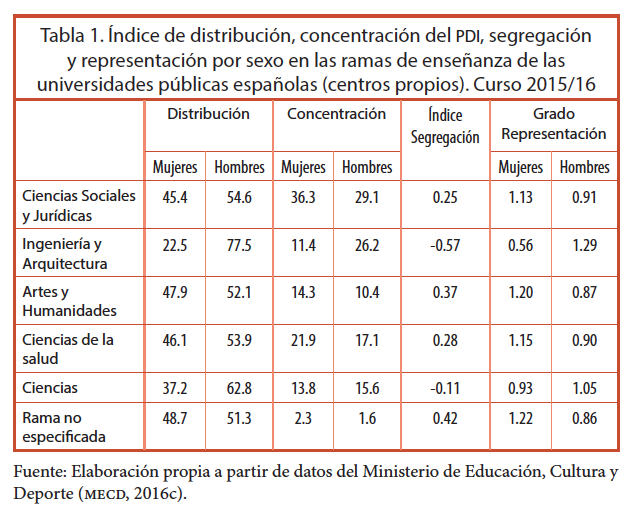

En primer lugar, y tal y como se recoge en el informe Científicas en Cifras 2015, publicado recientemente por la Unidad de Mujeres y Ciencia (Puy, 2016), existe una brecha de género en ciertas áreas y ramas de conocimiento, como es el caso de Ingeniería y Tecnología. Es decir, se constata la existencia de segregación horizontal, definida como “la tendencia de hombres y mujeres a estar representados en áreas de conocimiento determinadas” (Antón, 2005: 42). En el curso 2015/16 (MECD, 2016c), las profesoras representan únicamente el 22.5% del total del profesorado de enseñanzas en Ingeniería y Arquitectura, frente al 77.5% de los varones. Se observa una menor presencia femenina también en Ciencias, donde conforman el 37.2% del total del PDI en esta rama (Ver Tabla 1).

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2016c).

Entre el profesorado de Artes y Humanidades éstas suponen casi la mitad del total (47.9% mujeres y 52.1% hombres), tal y como se observa al calcular el índice de distribución de sexos en cada una de las ramas de conocimiento. De igual modo, si se atiende al índice de concentración por sexos en las diferentes ramas, encontramos que mujeres y hombres se agrupan principalmente en Ciencias Sociales y Jurídicas, sin embargo, la participación femenina (36.3%) supera a la masculina en 7.2 puntos porcentuales (29.1%). Por el contrario, en la rama de Ingeniería y Arquitectura el porcentaje de hombres concentrados, atendiendo al total de profesores, duplica al de las mujeres (26.2% y 11.4%, respectivamente).

Consecuentemente, se produce una segregación por género en la que por cada 100 profesores en Arquitectura e Ingeniería, existen únicamente 43 profesoras. En el caso de Artes y Humanidades, donde se encuentran 137 mujeres por cada 100 hombres, se produce una sobrerrepresentación de las académicas (1.2). La mayor presencia de éstas se da en aquellas ramas tradicionalmente feminizadas y que guardan algún tipo de relación con los estereotipos y roles de género: Ciencias de la Salud (1.15) y Ciencias Sociales y Jurídicas (1.13). En Ciencias, Ingeniería y Arquitectura las mujeres se encuentran infrarrepresentadas (0.56 y 0.93), siendo su presencia menor en comparación con la participación media femenina del total de ramas de conocimiento.

Esta diferente distribución y participación de hombres y mujeres en las diversas ramas y áreas de conocimiento recibe, como ya se ha señalado, el nombre de segregación horizontal, consistente en una clara “separación de los mercados de trabajo masculino y femenino, de manera que hombres y mujeres se encuentran en distintas ocupaciones y tipos de actividad” (Salido, 2002: 12). Así, las mujeres continúan trabajando principalmente en aquellas ramas de conocimiento que están delimitadas ideológicamente por una vinculación entre la actividad y su género, como es el caso de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Tal y como señalan Moser & Young (1981: 57), citando a Heyzer (1981), éstas “trabajan en determinadas ocupaciones cuando tienen algún parecido estructural con su rol familiar”.

La segregación vertical

En segundo lugar, encontramos —de manera complementaria a la segregación horizontal— la segregación vertical, es decir, la “distribución des- igual de mujeres y hombres en la jerarquía ocupacional” (Gómez-Bueno, 2001: 127).

La infrarrepresentación de mujeres en altos cargos se constituye como un fenómeno universal (Powell, 2011). Como Adler (1986: 18) señala, “en todos los países, occidentales y orientales; comunistas, socialistas y capitalistas; desarrollados y en vía de desarrollo; la proporción de mujeres en puestos de liderazgo es menor que el de los hombres, viéndose reducida a medida que se avanza en la pirámide organizacional”.

Este fenómeno fue conceptualizado en Estados Unidos bajo la metáfora de techo de cristal (glass ceiling) en los años 80, siendo definido como un conjunto de barreras y obstáculos que perjudican a las mujeres como grupo (Morrison, White & Van Velsor, 1987), impidiéndoles acceder a los puestos de poder y responsabilidad. Además, se caracteriza por una intensificación de esas dificultades a medida que se avanza hacia los puestos superiores (Mesquita & Quirino, 2016).

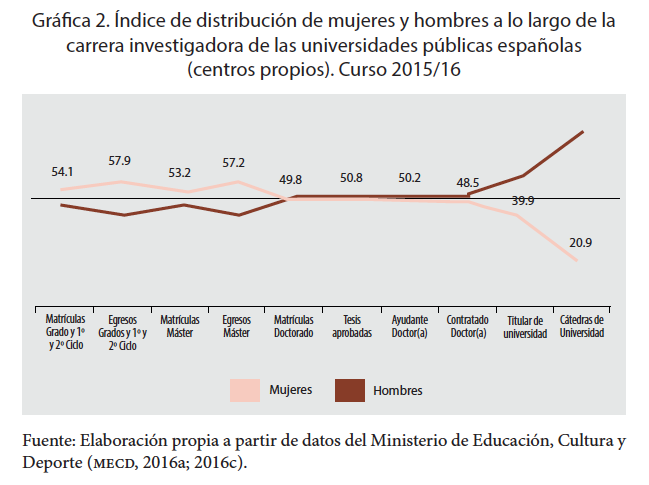

A pesar de que las mujeres comienzan constituyendo una mayoría tanto entre el alumnado como entre el profesorado universitario en las primeras categorías laborales, paulatinamente, se va produciendo una fuga del potencial femenino (fenómeno representado con la metáfora leaky pipeline) según se asciende hacia las posiciones académicas de mayor nivel (De Pablo, 2006). Como se observa en la Gráfica 2, la representación de estos datos adquiere forma de gráfica tijera, en la que el momento de realización y posterior lectura de la tesis doctoral se sitúa como un punto de inflexión en la carrera académica de las investigadoras.

Gráfica 2.

Índice de distribución de mujeres y hombres a lo largo de la carrera investigadora de las universidades públicas españolas (centros propios). Curso 2015/16

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2016a; 2016c).

De este modo, en el curso 2015/16, se observa cómo en las universidades públicas españolas a pesar de que las alumnas superan a sus pares varones, tanto en los estudios de grado (54.1%) y máster (53.2%), como en los egresos de ambos niveles (57.9% y 57.2%, respectivamente), durante la obtención del doctorado los porcentajes comienzan a disminuir —49.8% doctorandas y 50.8% tesis aprobadas por mujeres— (MECD, 2016a).

Tiene lugar, consecuentemente, una acumulación de mujeres en las categorías laborales más bajas (50.8% del personal ayudante doctora[o] y 48.5% contratada[o] doctora[o]). Así, ascendiendo en la escalera académica se observa que entre el profesorado titular de universidad (TU) el porcentaje de mujeres desciende hasta el 39.9% y en las cátedras de universidad (CU) hasta el 20.9% (MECD, 2016c). De este modo, las mujeres continúan constituyendo una “minoría simbólica” (García de León & García de Cortázar, 1996: 344) en la categoría más alta de la jerarquía universitaria y siguen sin acceder en igualdad de condiciones a la cúspide de la carrera académica pese a ser mayoría entre los egresos universitarios desde el curso 1985/86 (MECD, 2016a).

De manera recurrente se ha aludido a la necesidad del paso del tiempo como requisito previo para la consecución de la igualdad de género en el mercado de trabajo (Simelio & Rovetto, 2008). Se presupone que las mujeres sufren un “atraso histórico” (Laufer, 2004: 119) debido a una incorporación más tardía a la educación superior, como se ha desarrollado en el apartado anterior. No obstante, los datos evidencian que a pesar de que ha pasado más de un siglo desde que las mujeres accedieran a la universidad, aún perviven procesos discriminatorios que dificultan y obstaculizan el acceso y promoción de las académicas a los cargos de responsabilidad y poder.

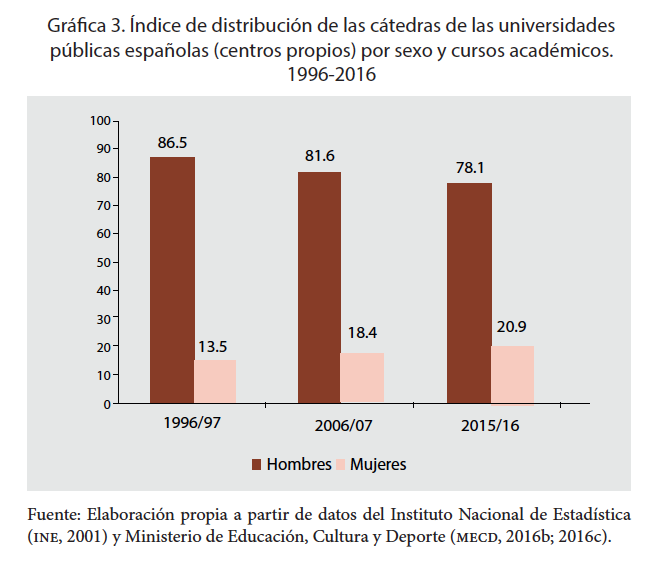

Como se observa en la Gráfica 3, en el curso 1996/97 las mujeres representaban el 13.5% del total de las cátedras de las universidades públicas, frente al 86.5% de los hombres (INE, 2001). Diez años después, en 2006/07, el porcentaje de catedráticas había aumentado al 18.4% —81.6% de hombres— (MECD, 2016b). En el curso 2015/16, éstas constituyen el 20.9% y sus compañeros varones el 78.1% (MECD, 2016c). De este modo, en dos décadas, el porcentaje de mujeres catedráticas ha aumentado en 7.4 puntos porcentuales, cifras no muy esperanzadoras si se considera que el porcentaje total de profesoras del cuerpo docente universitario se ha duplicado desde 1981.

Gráfica 3.

Índice de distribución de las cátedras de las universidades públicas españolas (centros propios) por sexo y cursos académicos. 1996-2016

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2001) y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2016b; 2016c).

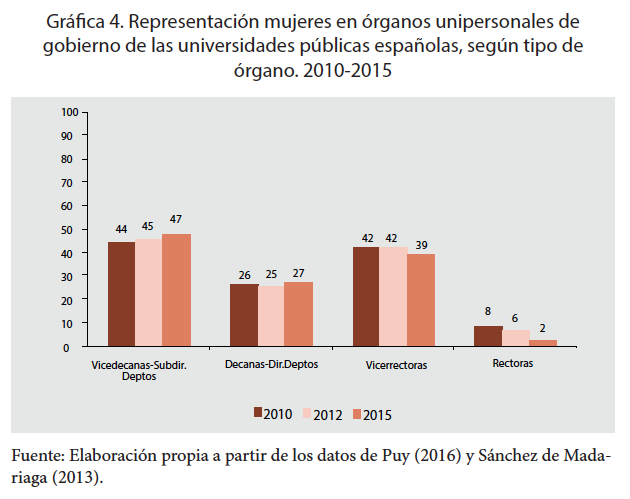

Además, la segregación vertical se reproduce de igual modo en los órganos unipersonales de gobierno de las universidades, aquellos donde se encuentran los puestos de toma de decisiones y poder y donde la participación de las académicas es testimonial. La desigualdad se manifiesta en mayor medida entre los cargos electos —como son los de rectora(a), decana(o) y directora(o) de escuela—, que entre aquellos de libre designación —vicerrectorados y vicedecanatos— (Morales, Luna & Esteban, 2010).

En la Gráfica 4 se muestra cómo en el año 2015 las mujeres ocupaban sola- mente el 2% del total de los cargos de rectora(o) y dirigían tan solo el 27% de los centros y departamentos. En el caso de los vicerrectorados el porcentaje ascendía al 39% y en el de vicedecanatos y la subdirección de departamentos al 47%, cifras más acordes a la situación de paridad deseada y exigida por la actual normativa universitaria (Puy, 2016). No obstante, encontramos cómo se ha producido una involución en la representación de académicas entre los cargos más altos, rectoras y vicerrectoras, desde el año 2010. Sin embargo, la cantidad de decanas, vicedecanas, directoras de departamentos y subdirectoras de estos ha evolucionado favorablemente en los últimos años (Sánchez de Madariaga, 2014). No obstante, en ambos casos, tanto en el aumento como en el descenso de mujeres en los órganos de gobiernos unipersonales, el cambio ha sido menor. Por último, en el pasado curso académico 2016/17, únicamente cuatro mujeres ejercían el cargo de rectoras de un total de 50 universidades públicas (en concreto, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en las universidades de Granada, Huelva y País Vasco).

Gráfica 4.

Representación mujeres en órganos unipersonales de gobierno de las universidades públicas españolas, según tipo de órgano. 2010-2015

Elaboración propia a partir de los datos de Puy (2016) y Sánchez de Madariaga (2014).

Conclusiones

El presente estudio revela la consecución de la igualdad formal en España, pero esta no se ha traducido en una situación de igualdad efectiva en la participación de hombres y mujeres en la educación superior como ámbito laboral. Los resultados ofrecidos tras el análisis de los datos estadísticos realizado muestran que, aunque es cierto que se ha producido una mejora tanto cualitativa como cuantitativa en la participación de las mujeres en la educación superior, existe una doble segregación (horizontal y vertical). El mantenimiento de la desigual presencia de las mujeres en las distintas posiciones de la carrera profesional resulta aún más difícil de comprender en un sistema que se presupone, y de hecho presume de ser, democrático y meritocrático, cuya normativa recoge que los procedimientos de selección de personal deben desarrollarse bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, los resultados de investigación nos llevan a considerar que no sólo se recluta, selecciona y promociona al personal docente e investigador por su valía. Así, el mantenimiento de esta situación nos hace preguntarnos sobre las dificultades y obstáculos que las mujeres deben superar a lo largo de toda la carrera académica y que perviven a pesar de los avances realizados en materia legislativa.

El análisis de las causas de la segregación ocupacional se ha situado entre las principales preocupaciones de las(os) autoras(es) que han investigado la temática. Han sido múltiples los intentos por realizar una clasificación de las causas, pero la discriminación de género en el sistema universitario se presenta como un fenómeno estructural, en el que intervienen un entramado de causas personales, familiares y laborales; junto con factores situacionales (barreras institucionales/organizacionales) y sociales (Guil et al., 2005; Montes, 2016, 2017; Risman & Davis, 2013; Tomàs-Folch & Guillamón, 2009). En palabras de Martínez (2016: 44) “ninguno de ellos en exclusiva ofrece explicaciones totales y satisfactorias, será más bien una combinación de todos ellos lo que arroje luz sobre la cuestión”.

A la existencia de múltiples barreras y obstáculos se le debe sumar la invisibilización del fenómeno por parte del profesorado universitario, incluso por parte de sus propias protagonistas y principales afectadas, las mujeres. La bibliografía existente muestra la recurrente negación de cualquier tipo de desigualdad en el seno de la academia, además, esta es más fuerte entre las mujeres jóvenes que entre las mayores y entre los hombres que entre las mujeres (García de León & García de Cortázar, 2001; Matus-López & Gallego-Morón, 2015).

Sin embargo, esta realidad tiene una serie de consecuencias negativas tanto para la sociedad —en general—, como para las mujeres —en particular—, así como para la economía. Desde un punto de vista legal, la igualdad debe plantearse como condición indispensable de la sociedad. Como hemos desarrollado, es responsabilidad de los poderes públicos remover todos los obstáculos existentes que impidan o dificulten la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Además, desde una perspectiva moral y ética, es de justicia social que las personas participen en igualdad de condiciones y oportunidades en todos los ámbitos de la vida privada y pública, lo que consecuentemente se traducirá en una mayor cohesión social.

Por otra parte, la ausencia de referentes femeninos en ramas tradicionalmente masculinizadas, como Ingenierías y tecnologías, así como en cargos de responsabilidad, se constituye como un factor relevante en las preferencias de las estudiantes en la elección de carreras y de las profesoras en categorías más bajas ante la decisión de presentarse como candidatas a puestos electos o procesos de promoción, perpetuándose los estereotipos de género (Sánchez de Madariaga, 2014).

En tercer lugar, se producen una serie de consecuencias que afectan directamente en la vida personal y familiar de las profesoras. Como consecuencia directa de la segregación ocupacional (aunque esta no se sitúa como única causa) se produce una brecha salarial de género, lo que supone una menor autonomía e independencia económica de las mujeres. Además, la existencia de barreras que tienen lugar en el seno de las universidades, principalmente aquellas relacionadas con una cultura organizacional machista en la que se reproducen los estereotipos y roles de género existentes en la sociedad, repercute negativamente en la salud de las académicas: pudiendo generar, entre otros, menor autoestima y autoconfianza, altos niveles de estrés laboral, ansiedad o depresión (Guil et al., 2005).

Por último, en términos económicos supone la exclusión de parte del potencial humano. Se trata de una pérdida de capital que constituye uno de los elementos esenciales del crecimiento económico. Actualmente, las mujeres representan más de la mitad del alumnado estudiantil y egresado en las universidades españolas. Además, estas finalizan sus estudios con mejores calificaciones medias que sus compañeros (MECD, 2016b). Mujeres y hombres presentan una inversión en capital humano similar (educación y experiencia), por lo que la existencia de barreras que dificultan el acceso de las académicas a ciertas áreas o ramas de conocimiento y su promoción a las categorías laborales superiores supone que se esté produciendo una pérdida de productividad, desechando mano de obra muy valiosa, perteneciente a mujeres cualificadas y capacitadas (Wirth, 2001).

Teniendo presente todo ello, consideramos que es necesario continuar realizando estudios en esta temática que contribuyan, por un lado, a visibilizar la desigualdad de género en la academia y favorezcan así la toma de conciencia sobre esta situación; y que contribuyan, por otro lado, a la comprensión de cómo esta desigualdad se mantiene y reproduce a pesar del paso del tiempo y de los esfuerzos legislativos realizados. Además, sólo a través de ellos podremos diseñar políticas públicas que de manera efectiva contribuyan a paliar esta situación y a garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres en este ámbito.

Referencias

Adler, N. (1986). Women in Management Worldwide, en International Studies of Management & Organization, Vol. 16, núm. 3-4, pp. 3-32. doi: 10.1080/00208825.1986.11656432.

Antón, S. (2005). Informe: Académicas en la Universidad de Alicante.

Cuesta, J.; De Prado, M. L. & Rodríguez, F. J. (2014). ¿Mujeres sabias? Mujeres universitarias en España y América Latina. Limoges: Pulim.

De Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. Madrid: Cátedra.

De Gouges, O. (1791). Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne. Paris: Bibliothèque nationale de France. Recuperado de: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37235521v.

De Pablo, F. (2006). Científicas y Tecnólogas: Especies a proteger, en De Pablo, F. (Ed.) Desequilibrios de género en ciencia y tecnología. Sevilla: Editorial ArCiBel, pp. 115-121.

De Pisan, C. (1405). La Cité des dames. Suisse: Bibliothèque de Genève. Recuperado de: http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/bge/ fr0180.

De Prado, M. L. (2015). Tres universitarias excepcionales en la Salamanca de principios del siglo XX, en Cuesta, J.; De Prado, M. L. & Rodríguez, F. J. (Eds.) ¿Mujeres sabias? Mujeres universitarias en España y América Latina. Limoges: Pulim, pp. 123-158.

Del Val, M. I. (2003). Mujeres en la universidad: De la edad media al siglo XX, en Anguita, R. (Ed.) Las mujeres en la Universidad de Valladolid, pp. 17-38. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid.

Flecha, C. (1999). Género y ciencia. A propósito de los “Estudios de la mujer” en las universidades, en Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación, Vol. 2, pp. 223-244.

Flecha, C. (2010). Profesoras en la Universidad. El tránsito de las pioneras en España, en Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, Vol. 17, núm. 2, pp. 255-297.

Flecha, C., (2015). Itinerarios académicos de mujeres en la universidad española, en Cuesta, J., de Prado, M.L. & Rodríguez, F.J. (Eds.) ¿Mujeres sabias? Mujeres universitarias en España y América Latina, pp. 57-81. Limoges: Pulim.

Friedan, B. (1963). La mística de la feminidad. Madrid: Cátedra.

García, C. & Anguita, R. (2003). Las mujeres en los sistemas universitarios. perspectivas actuales, en Anguita, R.; Alario, A.I & Ortiz, T. (Eds.), Las mujeres en la Universidad de Valladolid, pp. 39-59. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid.

García de León, M. A. & García de Cortázar, M. L. (1996). La élite académica femenina (una investigación sociológica sobre las catedráticas de universidad en España), en Radl, R. M. (Ed.) Mujeres e institución universitaria en Occidente. Conocimiento, investigación y roles de género. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, pp. 331-346.

García de León, M. A. & García de Cortázar, M. L. (Coords.) (2001). Las académicas. Profesorado universitario y género. Madrid: Instituto de la Mujer.

Gómez-Bueno, C. (2001). Mujeres y trabajo: principales ejes de análisis, en Papers: Revista de Sociología, Vol. 63, pp. 123-140. doi: 10.5565/rev/ papers/v63n0.1210.

Groves, T.; López, S. & Gutiérrez, M. J. (2015). El último impulso: mujer y ciencia en las universidades de Castilla y León, en Cuesta, J., de Prado, M. L. & Rodríguez, F. J. (Eds.) ¿Mujeres sabias? Mujeres universitarias en España y América Latina. Limoges: Pulim, pp. 57-81.

Guil, A., Solano, A. & Álvarez, M. (2005). La Situación de las mujeres en las universidades públicas andaluzas. Sevilla: Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía.

INE (2001). Estadísticas de la Enseñanza en España. Madrid: Instituto Nacional de Estadísticas. Cursos 1996-2001. Recuperado de: http:// www.ine.es/dyngs/inebase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&ci-d=1254736176744&menu=resultados&idp=1254735573113

Laufer, J. (2004). Femmes et carrières: la question du plafond de verre, en Revue française de gestion, Vol. 4, núm.151, pp. 117-127. doi: 10.3166/rfg.151.117-128.

Martínez, V. (2016). Causas del techo de cristal: un estudio aplicado a las empresas del ibex35. (Tesis inédita de doctorado). UNED, España.

Matus-López, M. & Gallego-Morón, N. (2015). Techo de cristal en la Universidad. Si no lo veo no lo creo, en Revista Complutense de Educación, Vol. 26, núm. 3, pp. 611-626.

Mesquita, R. & Quirino, R. (2016). Gender relations in engineering, en Paper Proceedings of Advances in Women’s Studies. Third International Conference on Advances in Women’s Studies 2016, 30-31 julio Bufalo, Nueva York. Toronto: Unique Conferences Canada Publication, pp. 95-99.

MECD (1995). Anuarios de Estadísticas Universitarias. Cursos 1988-1995.

MECD (2016a). Estadísticas e informes universitarios. Estadísticas de Estudiantes. Series de estudiantes. Cursos 1985-2016. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de: http://www.MECD.gob.es/servicios-al-ciudadano-MECD/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/alumnado/Series.html

MECD, (2016b). Datos y cifras del sistema universitario español. Cursos 2005-2016. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de: http://www.MECD.gob.es/servicios-al-ciudada- no-MECD/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras.html

MECD, (2016c). Estadísticas e informes universitarios. Estadísticas de Personal de las Universidades (EPU). Curso 2015-2016. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de: http:// www.MECD.gob.es/servicios-al-ciudadano-MECD/estadisticas/educacion/universitaria/estadisticas/personal-universitario.html

Montes, E. (2016). Género y promoción académica ¿dónde está el freno para las mujeres?, en Ríos, G.; Hernández, B. & Esteban, E. (Eds.), Mujeres de letras: Pioneras en el arte, el ensayismo y la educación, pp. 529-539. Murcia: Consejería de Educación y Universidades.

Montes, E., (2017). Desarrollo de la carrera académica y género: Las explicaciones que el profesorado universitario da a la desigual posición de la mujer en la Universidad de Salamanca. (Tesis inédita de doctorado). Salamanca, España: Universidad de Salamanca.

Morales, M. J., Luna, M. J. & Esteban, A. I. (2010). Diagnóstico de paridad en la universidad: análisis a través de indicadores, en RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, Vol. 7, núm. 2, pp. 1-10.

Morrison, A. M.; White, R. P. & Van Velsor, E. (1987). Breaking the glass ceiling: Can women reach the top of America’s largest corporations? New York: Addison-Wesley.

Moser, C. & Young, K. (1981). Women of the working poor, en IDS Bulletin, Vol. 12, núm. 3, pp. 1-9. doi: 10.1111/j.1759-5436.1981. mp12003010.x

Powell, G. N. (2011). Women and men in management. Newbury Park: sage Publications.

Puy, A. (Coord.) (2016). Científicas en cifras 2015. Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión científica. Madrid: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Unidad de Mujeres y Ciencia.

Risman, B. J. & Davis, G. (2013). From sex roles to gender structure, en Current Sociology Review, Vol. 61, núms. 5-6, pp. 733-755. doi: 10.1177/0011392113479315.

Salido, O. (2002). Las oportunidades de las mujeres en una estructura social cambiante, en Documentos de trabajo, núm. 5. CSIC. Unidad de Políticas Comparadas.

Sánchez de Madariaga, I. (Coord.) (2014). Científicas en cifras 2013. Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y la profesión investigadora. Madrid: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Unidad de Mujeres y Ciencia.

Sanchidrián, C. (2008). Estudios universitarios y ejercicio profesional de las mujeres en el Franquismo, en Jiménez, C. & Pérez, G. (Eds.) Educación y género: El conocimiento invisible. Valencia: UNED y Tirant lo Blanch, pp. 217-248.

Simelio, N. & Rovetto, F. (2008). La situación de las profesoras jóvenes en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB, en Zer: Revista de Estudios de Comunicación, Vol. 13, núm. 25. Universidad del País Vasco, pp. 287-307.

Tomàs-Folch, M. & Guillamón, C. (2009). Las barreras y los obstáculos en el acceso de las profesoras universitarias a los cargos de gestión académica, en Revista de Educación, núm. 350, septiembre-diciembre, pp. 253-275.

Vázquez, R. & Mosteiro, M. J. (2016). Presentación del tema Género y Educación: la educación de las mujeres, el largo camino hacia la igualdad, en Innovación Educativa, núm. 26. Universidad de Santiago de Compostela, pp. 1-12. doi: 10.15304/ie.26.3680.

Vega, A. & Santos, J. D. (2010). La mujer en la Universidad de La Laguna, en Qurriculum: Revista de Teoría, Investigación y Práctica Educativa, núm. 23, pp. 129-154.

Wirth, L. (2001). Women in management: Breaking through the glass ceiling.

Wollstonecraft, M. (1792). A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects. Boston: Peter Eds. Recuperado de https://www.loc.gov/item/15011328/

Otras fuentes

Constitución Española (1978). Boletín Oficial del Estado 29 de diciembre de 1978, núm. 311. España.

Convención de los Derechos de la Mujer (1848). Declaración de Seneca Falls. Nueva York, Julio, 1848.

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Jefatura del Estado, Boletín Oficial del Estado núm. 307. Referencia: boe-A-2001-24515.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Boletín Oficial del Estado núm. 71, boe-A-2007-6115.

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Boletín Oficial del Estado núm. 89, boe-A-2007-7786.

Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Boletín Oficial del Estado núm. 240. Referencia: boe-A-2007-17492.

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Boletín Oficial del Estado núm. 96. Referencia: boe-A-2012-5337

Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Boletín Oficial del Estado núm. 144. Referencia: boe-A-2015-6705.

ONU (1948) Resolución 217A (III) de 1948. Por la cual se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Diciembre 10 de 1948.

ONU (1952). Convención de la ONU sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Diciembre 20, 1952.

ONU (1979). Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Diciembre 18, 1979.

Unión Europea (1997). Tratado de Ámsterdam por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos. Ámsterdam, Octubre 2, 1997. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.