La performance virtual educativa como estrategia de formación: la concienciación sobre 'el otro' y sus roles

The virtual educational performance as a training strategy: the awareness of 'the other' and their roles

La performance virtual educativa como estrategia de formación: la concienciación sobre 'el otro' y sus roles

Aposta. Revista de Ciencias Sociales, núm. 76, pp. 165-186, 2018

Luis Gómez Encinas ed.

Recepción: 16/01/2017

Aprobación: 10/04/2017

Resumen: En el marco de la enseñanza virtual, este artículo analiza si podemos generar dinámicas de escenificación que permitan reflexionar sobre el lugar de los otros y la toma de conciencia de los distintos roles que se dan en las interacciones en estos entornos formativos. El objetivo es abordar estos procesos desde una perspectiva innovadora y contrapuesta que, partiendo de la concienciación sobre “el otro” y sus roles, involucre al estudiantado en el desarrollo creativo de carácter individual y colectivo, en respuesta a las diversas necesidades de aprendizaje. En este sentido, la Performance Virtual como dinámica de escenificación ha permitido la participación del alumnado en experiencias situadas más allá de su zona de confort y ha abierto la posibilidad a los participantes de revisar sus propios estereotipos, creados tanto sobre roles asignados al alumnado como al profesorado, funcionando la práctica como mecanismo de toma de conciencia de lo que representa “el otro” en términos de alteridad.

Palabras clave: Performance, alteridad, roles simbólicos, entornos formativos virtuales, concienciación del otro.

Abstract: In the virtual teaching process, routine teaching practices can take place, that include repetition structures and promotion of banking education. In this context, we ask ourselves if in these environments we can generate a dynamic of staging that allows thinking about the place of others and raise awareness of the different roles in interactions in virtual training environments. The purpose of this work is to approach these processes from an innovative and contrasting perspective that, based on the awareness of "the other" and its roles, involves the student in the process and creative development of individual and collective character, in response to the diverse learning needs. This perspective, based on what we call Virtual Performance, as a dynamic of staging, has allowed, in first place, the participation of students in experiences located beyond their comfort zone. Secondly, it has opened the possibility for participants to review their own stereotypes, created both on roles assigned to students and teachers, using the practice as a mechanism to raise awareness of what “the other” represents in terms of otherness.

Keywords: Performance, otherness, symbolic roles, virtual educational environments, awareness of the other.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo que presentamos a continuación se enmarca en una investigación sobre performances y rituales en los procesos de enseñanza virtual. De manera específica, el mismo dará cuenta de uno de los aspectos analizados en dicha investigación, que resultó ser uno de sus objetivos: Posibilitar la concienciación del “otro” como semejante a partir de los roles simbólicos. Entendemos una performance como la representación de las interacciones simbólicas donde estos roles adquieren sentido (Goffman: 2012; Turner: 1987). El concepto de performance está vinculado con la idea de ejecución, realización desempeño, actuación, pero también con la escenificación, la trama, la teatralización y la puesta en escena (Turner, 2013; Szurmuk y McKee, 2009). El estudio de estas escenificaciones se lleva a cabo a través de la observación y descripción de las secuencias espacio temporales (Schechner, 2000) en las que estos procesos se desarrollan.

La investigación fue realizada en propuestas de enseñanza de nivel superior de posgrado impartidas en modalidad virtual de dos universidades iberoamericanas. Los contextos educativos son marcos que favorecen el desarrollo de rutinas pedagógicas que, miradas desde una dimensión social, pueden entenderse como rituales 1 que se desarrollan en las instituciones formales de educación. Las repeticiones de estos rituales ubican tanto a docentes como a los estudiantes en el lugar de la no pregunta, del “hacer” cotidiano por sobre la reflexión de las prácticas formativas. Son estas rutinas las que en términos de Freire (1970) nos llevan a la repetición y fomento de una educación bancaria, en contraposición a poder mirar y ponerse en el lugar del “otro”, para poder, como docentes, acompañar y mediar en sus procesos de aprendizaje. Poder tomar distancia y analizar estos rituales cotidianos en la vida diaria de las instituciones educativas implica salir de la “zona de confort” y ubicarnos en el lugar de la incertidumbre que todo cambio de rutinas conlleva.

En la educación no presencial, se cristalizan prácticas de enseñanza que se repiten ciclo tras ciclo, favorecidas por no contar con la interacción cara a cara entre estudiantes y docentes. En la educación a distancia mediada por tecnologías, es necesario que el docente tenga en cuenta al “otro” que está detrás de la pantalla y planifique las actividades y materiales educativos de acuerdo con los perfiles de los estudiantes “reales” que se encuentran distribuidos geográficamente.

Ante estas perspectivas, en este artículo, una vez propuestas las aproximaciones teóricas necesarias para comprender esta investigación, se presentarán las experiencias realizadas a través de la estrategia de performance virtual educativa, que permitieron la recopilación de datos para su posterior análisis mediante la técnica de análisis de contenido. El objetivo principal de las performances virtuales implementadas fue involucrar al estudiantado en el proceso y desarrollo creativo de carácter individual y colectivo, en respuesta de diversas necesidades, entre ellas, la que presentamos a continuación, que atiende a la dimensión que involucra la concienciación sobre “el otro” y sus roles, y cuyos resultados del análisis daremos cuenta en este trabajo.

2. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y ANTECENDENTES

En este apartado presentamos la visión de rol, del sí mismo y del otro, la noción de performance y los antecedentes de las performances en los ámbitos presenciales de educación, para luego dar paso a la experiencia desarrollada de performance en contextos no presenciales.

2.1. ROLES: EL “SÍ MISMO” Y “EL OTRO”

De acuerdo con Goffman (2012), un individuo o un sujeto tiene varias formas de interaccionar en su cotidianidad, y se presenta según las situaciones, adaptando su conducta, tratando de controlar sus impulsos y generar buenas impresiones en “el otro”. Ese rol que intentamos mostrar al “otro”, de manera consciente o inconsciente, una impresión del “nosotros mismos”, va a depender de la situación y el medio donde nos encontremos, y para los cuales nos adaptaremos. Esta conducta, en su totalidad, tiene como núcleo a los rituales de interacción: presentación del individuo, presentación de su actividad en situaciones corrientes, guía y control de las impresiones que los otros forman de él, reglas de comportamiento ante ellos, etc; y se representa a través de una performance escenificada para la audiencia, que en este caso es la misma que los compañeros de interacción.

Es decir, los individuos perciben los efectos de sus actuaciones cotidianas y las ajustan a la situación en curso desde una posición dialógica entre el ‘sí mismo’ y los ‘otros’ y teniendo en cuenta sus experiencias pasadas y sus expectativas de futuro (Charon, 2009).

El reconocimiento del otro, a su vez, hace referencia a aquello que no encontramos igual en nosotros mismos, a la llamada alteridad, “un tipo particular de diferenciación” (Krotz, 1994: 8) relacionada con la experiencia de lo ajenos para uno. Krotz (1994) lo vincula con el concepto de “otredad” en relación a la distancia y la extrañeza sobre concepciones, costumbres o prácticas que nos resultan ajenas, en contraposición a aquellas que nos resultan familiares y cotidianas. A estas últimas, nos resulta fácil su interpretación, podemos hacer anclaje con nuestros marcos de referencia y podemos darle un sentido social. En cambio, la idea de alteridad está vinculada a la de encontrar en el “otro” aspectos diversos que no son propios, y por este motivo, en términos de Krotz (1994), hablar de alteridad no es hablar de una diferenciación sencilla, mínima con el otro, en tanto que cada ser humano es único e irrepetible.

Los contextos educativos, en tanto contextos sociales, resultan espacios óptimos para reconocer al “otro” porque los sujetos entran en relación con su contexto, con ellos mismos fortaleciendo los procesos de identidad, alteridad u otredad. La identidad se fortalece al relacionarse con otros, mientras que, en la creación de vínculos, ya sea con pares o docentes, se fortalece la alteridad como manera de tomar distancia entre el rol del “sí mismo” y “el otro” (Goffman, 2012). En los contextos educativos, los diálogos en las clases generan una serie de intercambios y de negociación de significados que fortalecen los vínculos entre los sujetos, y es allí, donde se reconocen a los “otros” extraños a cada uno de ellos. El profesorado juego un rol fundamental ya que posibilita a través de las prácticas de enseñanza el reconocimiento del otro, a través del diálogo mediado y el intercambio en las aulas, en cualquier modalidad educativa.

2.2. EL CONCEPTO DE PERFORMANCE

En 2011, Diana Taylor se planteaba el siguiente interrogante: “¿Cómo podemos analizar las maneras en que las personas se organizan si no consideramos el modo en que escogen entre diferentes opciones, cómo manejan sus tiempos, y cómo se autopresentan ante otros (el yo como ser social)?” (p.17). Tanto los grupos como los individuos intentan mejorar sus circunstancias y se representan a sí mismos a través de las performances (Turner, 2013; Goffman 2012; Taylor y Fuentes, 2011). Performance es un término polisémico que significa: ejecución, realización, desempeño, actuación, así como también jugada, escenificación, trama, acción correctiva, crisis, cisma y reintegración (Turner, 2013; Szurmuk y McKee, 2009). Cualquier proceso social puede ser abordado en términos de performance (Turner, 1987, 2013; Goffman, 2012; Schechner 2000). Esta afirmación implica que, en primer lugar, se tomen en cuenta la flexibilidad, las incongruencias e incoherencias, y al mismo tiempo la estructura que hace posible las interacciones sociales. Para ello, se tendrán en cuenta las reglas establecidas en cada grupo social determinado, incluyendo sus marcos simbólicos. En segundo lugar, el estudio de dichos procesos sociales se realiza a través de la observación y la descripción de las secuencias espacio-temporales, que poseen principio y fin, y que presentan secuencias aislables en términos analíticos pero interrelacionadas con la vida social (Schechner, 2000). Por último, la noción de subjetividad se transforma al asociarse con nuevos elementos. Las experiencias humanas poseen patrones cognitivos, evaluativos y afectivos en sus interrelaciones (Bianchotti y Ortecho, 2013).

Siguiendo a Taylor y Fuentes (2011) podemos decir que el ámbito de los estudios de la performance traspasa barreras disciplinarias en busca de asimilar fenómenos de otra índole, más complejos, aunque más flexibles, que proceden tanto de las ciencias sociales, como también de las artes o humanidades, entre otras. De acuerdo con estas ideas, y siguiendo los propósitos de nuestra investigación, presentamos en el próximo apartado cómo los estudios de la performance han encontrado un espacio de desarrollo en el ámbito de la educación formal.

2.3. LAS PERFORMANCES EN LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS

Distintas experiencias se presentaron en el campo de la educación presencial basadas en representaciones y puesta en escena de performances entre las que destacamos la desarrollada por Gómez Arcos (2005) enfocada en la educación secundaria y el bachillerato, y donde se trabajaron en lenguaje expresivo y el arte de la acción desde una perspectiva multidisciplinar que incluía medios tecnológicos y multimedia. Por su parte, Bajardi y Álvarez (2012) también centran su trabajo en la educación secundaria presencial y en la enseñanza del arte contemporáneo y la educación artística. También el trabajo final de grado de García Elías (2016) enfocado en el arte contemporáneo y la enseñanza del mismo en las escuelas primarias, en donde esboza una visión global de los beneficios múltiples de la performance en el sentido de la implicancia que produce en el alumnado.

Las performances en los contextos educativos recuperan aspectos teóricos y metodológicos de la investigación acción, de la implementación de grupos de discusión y del juego de roles, que brindan elementos para abordar el estudio de las interacciones sociales al interior de una performance. La investigación acción transfiere a la performance virtual educativa la forma de construir un guion sobre el hecho o la acción propiamente dicha, para determinar ‘lo que sucede’. Asimismo, hereda la forma de interpretación de ‘lo que ocurre’ a través de las impresiones de los actores que interactúan en el proceso (Elliot, 2009).

Por otra parte, la performance virtual educativa comparte con los grupos de discusión, el enfoque de la investigación interpretativa orientada al sujeto o grupo social construido con la intención de buscar respuestas sobre un determinado tema. Los integrantes de los grupos presentan diversas características comunes de pertenencia, constituyéndose grupos homogéneos donde la discusión grupal se lleva a cabo en un escenario construido y organizado por el equipo de investigación, donde se pueden observar los elementos de la interacción: actitudes, emociones, creencias, opiniones, experiencias, evaluaciones, reacciones, consensos y disensos (Marradi, Archenti y Piovani, 2007).

Por último, hereda del juego de simulación social el conjunto de roles definidos por la situación, que constituye un mínimo marco de referencia de los comportamientos. Un rol se entiende como un conjunto de actitudes, de comportamientos, que determinan las conductas de los individuos en situaciones más o menos definidas (Saegesser, 1991).

Orientándonos hacia nuestro estudio, entendemos que la construcción y el diseño de la performance virtual educativa se nutre de varios procesos que inicialmente no fueron pensados para la virtualidad, pero, aun así, es posible adaptarla a la modalidad de enseñanza en línea. Basándonos en estos criterios podemos pensar los estudios de la performance para abordar el estudio de las prácticas de enseñanza mediadas por tecnologías.

Las TIC, en tanto ofrecen un abanico de posibilidades de uso educativo, favorecen de interacciones sociales mediadas, fomentan la participación horizontal, autónoma y crítica, y como señala Osuna (2007: 86), “deben de facilitar la enseñanza como proceso de apoyo, trascendiendo la comunicación unidireccional de conocimientos”. Estas interacciones tienen lugar a través de dispositivos comunicacionales tales como foros, chats, videoconferencias, listas de discusión a través de entornos educativos virtuales que posibilitan modelos de interacción sincrónicos en estudiantes.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PERFORMANCES DESARROLLADAS EN LAS AULAS VIRTUALES

Las performances educativas se desarrollaron en el marco de las propuestas de enseñanza de dos carreras de posgrado dictadas en modalidad virtual a través de entornos educativos mediados en dos universidades iberoamericanas, a saber: la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) de Argentina. Las carreras seleccionadas fueron el Máster en Comunicación y Educación en la Red de la UNED y la Especialización en Docencia en Entornos Virtuales de la UNQ. Las performances se llevaron a cabo en tanto actividades curriculares de dos asignaturas iniciales del plan de estudios de cada una de estas propuestas formativas, y se relacionaron con contenidos sobre roles docentes y estereotipos en educación, donde parte del contenido programático de las asignaturas sirvió de fundamento para la búsqueda de las explicaciones asociadas al desarrollo técnico de las performances.

Ambas propuestas de formación resultan carreras de posgrado que se imparten a través de entornos mediados, y vinculados a temas afines a la comunicación, a la educación y la tecnología educativa, cuya elección se produce, en un sentido, en la búsqueda de contextos similares en lo que respecta al nivel y tipo de estudio. En otro sentido, de culturas y tipos de universidades diferentes en lo que respecta a características demográficas y contextuales de estas universidades.

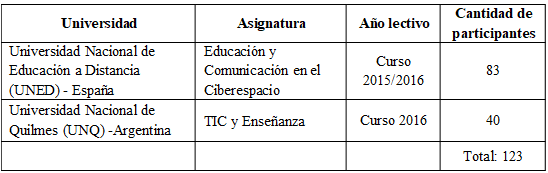

En la UNED, se eligió la asignatura “Educación y Comunicación en el Ciberespacio”, y en la UNQ, se optó por la materia “TIC y Enseñanza”. En la siguiente tabla puede verse la participación total de estudiantes de cada una de las asignaturas:

Tabla 1: Distribución de estudiantes según universidad y asignaturas

Fuente: Elaboración propia.

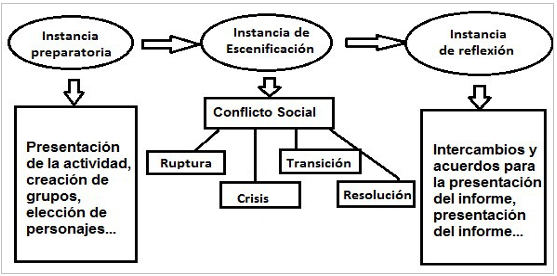

La actividad, que hemos denominado Performance Virtual Educativa (PVE), incluye tres instancias, tal como podemos observar en el siguiente diagrama:

Figura 1: Estructura de la performance virtual educativa

Fuente: Elaboración propia.

Corresponde aclarar que la instancia central, que implica la representación o puesta en acto de los roles, es la performance propiamente dicha que, de aquí en más, llamaremos instancia de escenificación (ICE). Seguidamente describimos las acciones desarrolladas en cada una de las instancias.

La instancia preparatoria inicia con la conformación de los grupos de estudiantes cuya distribución fue decidida por el profesor a cargo del curso de manera aleatoria. La actividad propuesta a los estudiantes consideraba los siguientes objetivos:

- 1. Seleccionar un rol de educación para representarlo en una interacción grupal.

- 2. Representar, en el marco de escenas, los roles para caracterizarlos.

- 3. Experimentar la interacción en la construcción de una realidad educativa a través de una videoconferencia o un chat.

- 4. Conocer los diversos roles que intervienen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de la construcción de personajes diferentes a sí mismos.

- 5. Analizar la teatralización de estos roles y presentar el análisis.

Una vez conformados los grupos, se presentó la actividad, se publicaron las consignas y se procedió a la apertura de un foro en el que el alumnado debió publicar el rol elegido junto con una breve explicación de los motivos de su elección y de las características esenciales que debía tener el personaje a representar en la performance virtual.

Con respecto a los roles, algunos de los representados por los estudiantes fueron: rol de estudiante reflexivo, de estudiante participativo, de estudiante sensible y curioso. Otros roles que aparecieron fueron el de profesor constructivista, el de profesor “inabordable” y el tutor virtual.

La instancia de escenificación corresponde a la representación propiamente dicha de los roles elegidos por cada estudiante e informados en el foro propuesto en la instancia preparatoria. Las escenificaciones se desarrollaron mediante encuentros virtuales sincrónicos a través de videoconferencias o chats, en los que los grupos interactuaron y llevaron adelante la teatralización.

La ICE presenta la estructura de un conflicto o drama social, término acuñado por Turner en 1974. Según este autor, un drama social representa en sí la parte central de una performance 2, que se distribuye en cuatro estadios principales que rememoran la estructura de la tragedia aristotélica, dónde afloran los comportamientos y las emociones que se reparten entre cuatro fases denominadas como: ruptura, crisis, transición y resolución, o separación dependiendo del caso (Turner, 1988; Szurmuk y McKee, 2009; Taylor y Fuentes, 2011; Bianciotti y Ortecho, 2013). A continuación, se describen cada una de estas fases.

-

a) Fase de ruptura. La primera es la “brecha” de las relaciones sociales gobernadas por normas; en los dos casos de estudio seleccionados, la brecha representa a la dinámica del curso y a la ruptura de la dinámica para realizar un ejercicio diferente que pertenece a un todo, pero también posee entidad propia, autonomía con respecto a las actividades curriculares. Es de destacar que ambas asignaturas articulan, en gran medida, sus propuestas de enseñanza de manera asíncrona. Incluir una actividad sincrónica, ya sea mediante chat o videoconferencia, resultó ya desde este aspecto, un cambio en la dinámica habitual de estas materias.

En esta fase de ruptura, que corresponde a los primeros diez minutos del ejercicio, se plantea la explicación de la dinámica, los actores presentan a sus personajes, y se comenta una noticia periodística relacionada con la educación, contemporánea a la fecha de la realización de la performance, que fue presentada por el docente como punto de partida para dar lugar a las primeras interacciones. Goffman (2012) entiende que el individuo o sujeto tiene varias formas de interaccionar, y se presenta según las situaciones, adaptando su conducta, tratando de controlar sus impulsos y generar buenas impresiones en “el otro”. Entendemos que en esta fase de ruptura los estudiantes interactuaron entre sí, de acuerdo con estas formas de interacción planteadas por Goffman (2012).

A continuación de la ruptura, comenzó la actuación que duró aproximadamente entre veinte y cuarenta minutos, dependiendo tanto de la intensidad de la interacción como de la cantidad de participantes del grupo. La parte actuada presenta dos fases: la “crisis” y la “acción correctiva” o “transición” de la interacción.

-

b) Fase de crisis. La llamada “crisis” se desprende de la brecha inicial. Es considerada como umbral entre fases más o menos estables del proceso social. A partir de que son informados los participantes del comienzo de la representación transcurre en los primeros diez minutos de esta fase, y están determinados por la crisis o conflicto. Es un estadio de tensión y acomodamiento del ser individual. Es decir, aflora el dilema entre el “yo” y su “alter ego”: ¿quién está ahora interactuando con mis compañeros? ¿soy yo mismo o mi personaje?

-

c) Fase de transición. Una vez finalizada la crisis entra en juego el “yo” como ser social y colectivo y surge a continuación la “acción correctiva” como paliativo de las crisis y legitimación a través de la ejecución del ritual colectivo; los actores se acomodaron ya en el personaje o en sí mismo y se sueltan, se sienten parte integrante del ejercicio colectivo.

Los temas de debate, surgidos a partir de noticias educativas propuestas por el moderador-investigador dispararon los mecanismos inconscientes que se proyectaron, imbricados con el pensamiento conceptual y consciente que forma parte de un sistema elaborado de ritos y de símbolos, “de los cuales una gran cantidad son polivalentes” (Turner, 1988: 88). Es destacable como la variabilidad aleatoria de las noticias que utilizábamos como subterfugio del debate en la representación, proporcionó perfiles e interacciones diversas, todo y a pesar de que algunos de los personajes o estereotipos elegidos por los estudiantes fueron, en algunos casos, los mismos.

-

d) Fase de resolución o separación. Pasadas ya la presentación del personaje y su puesta en escena, tuvo lugar la fase de la reflexión y análisis sobre la escenificación de los roles y estereotipos puestos en juego y la reflexión sobre la propuesta en general por parte de los estudiantes participantes, inmediatamente a continuación de la finalización de la escenificación. Esta fase final, que duró aproximadamente entre diez y quince minutos, implicó la reintegración dentro del orden social o la ruptura definitiva y reconocimiento del “cisma irreparable” (Turner, 2013). En esta etapa, se socializó la experiencia y se expresaron las primeras impresiones introspectivas espontáneas por parte de los actores.

En la instancia final de reflexión se efectuó la apertura de un foro específico para el intercambio, los acuerdos sobre la elaboración del informe final y la presentación de dicho informe. Cada grupo debió incluir en el informe el análisis de la experiencia priorizando la teatralización de los roles puestos en juego a la luz de la bibliografía de la asignatura.

4. METODOLOGÍA

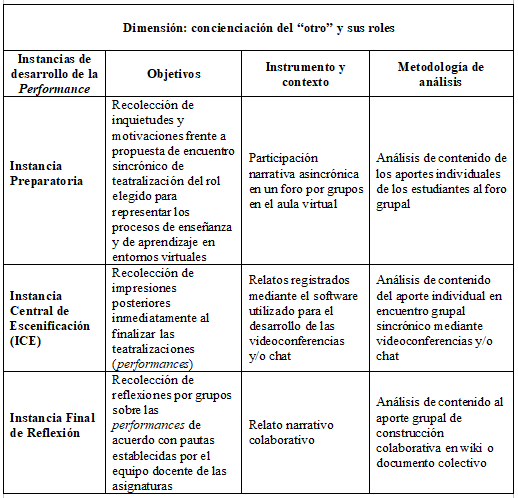

En este apartado describimos las estrategias para llevar a cabo el análisis de las performances virtuales educativas en función de la dimensión elegida para este trabajo, entre otras dimensiones que forman parte de la investigación, que involucra la concienciación sobre el “otro” y sus roles.

Entendiendo a este estudio como un trabajo de corte cualitativo, hemos elegido la técnica de análisis de contenido para interpretar los datos resultantes de los instrumentos implementados y que presentamos a continuación:

Tabla 2: Instrumentos de recogida de datos y metodología de análisis implementados en cada etapa de las performances: concienciación sobre el “otro” y sus roles

Fuente: Elaboración propia.

La metodología se basó en el análisis de contenidos, a través del cual se realizaron las clasificaciones en distintas categorías o temas. El interés estuvo puesto en las características del propio contenido que surgió de la actividad propuesta en ambas aulas, a partir de las cuales se generaron datos significativos y explicativos, posibles de tratamiento cualitativo. Para efectuar la automatización del análisis se utilizó el software de investigación cualitativo Atlas.ti versión 7.5.16, licencia para estudiantes, donde se volcaron todos los datos obtenidos para luego realizar el proceso de codificación. De este proceso surge la dimensión en la que focalizamos en este trabajo para dar cuenta de los aspectos relacionados con la salida de confort y el descubrimiento del otro en los procesos educativos mediados por tecnologías.

En el próximo apartado presentamos los resultados, a partir del análisis de la información recogida en cada uno de las instancias de desarrollo de las performances para la dimensión: Concienciación sobre el “otro” y sus roles.

5. RESULTADOS

A continuación describiremos a modo de relato etnográfico algunos de los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos en los núcleos temáticos identificados para el objetivo específico “posibilitar la concienciación del otro”. En el relato etnográfico, las voces de los participantes nutren a la narración (Sperber, 1992). En este sentido, presentamos estos relatos a modo de testimonios, con un carácter ilustrativo, no representativo. Los dos núcleos temáticos vinculados con la dimensión abordada en este estudio son, en primer lugar, las “Expectativas iniciales y motivos de elección del rol” y, en segundo lugar, el “Reconocimiento y concienciación de los “otros”.

5.1. EXPECTATIVAS INICIALES Y MOTIVOS DE ELECCIÓN DEL ROL

En este núcleo temático incluimos las reflexiones y aportes al foro que muestran la importancia de conocer la consigna previamente, de las expectativas iniciales previas al desarrollo de las performances y los motivos de la elección de los roles.

El hecho de que se elijan roles pensados con anticipación posibilita un ejercicio de performance con alto contenido de interacción y una amplia diversidad en los personajes posibilita una interacción no sólo con la elección de cada uno en un rol diferente, sino que los otros actuaban desde roles diferentes a los suyos. Ahora bien, eso no condiciona a que en la misma los roles interpretados hayan seguido el guion planeado por cada participante:

“La experiencia fue muy interesante. Creo que ponerse en el lugar del otro, es la parte más difícil. Tenemos que tratar de entender qué le pasa al otro, con sus miedos, inquietudes y expectativas, para lograr sus objetivos en la simulación. Para lograr esos objetivos se tienen que resolver distintas situaciones y problemas que se plantean. Se vive lo que se quiere aprender y no solamente se piensa en ello. Es fundamental la diferencia que se plantea. Creo que el punto más flojo de la experiencia, fue no poder mantener los roles al 100%. Esto, seguramente, se puede mejorar con la práctica logrando esa separación de nuestras individualidades poniéndonos en la piel del otro durante todo el juego” (estudiante 94, UNQ).

Encontramos que no necesariamente los roles pensados en la teoría pudieron ser representados fidedignamente en la práctica. Sin embargo, es destacable como esta diferencia les ha permitido a los participantes revisar sus propios estereotipos creados tanto sobre roles asignados al alumnado como al profesorado, funcionando la práctica como mecanismo disparador de toma de conciencia de lo que representa “el otro” en términos de alteridad.

“En mi caso particular, el rol elegido respondía a un tipo de alumno que existe en las aulas y que no había sido seleccionado por las compañeras de grupo. Por lo que pensé eligiendo al 'negativo' aportaría diversidad a la simulación. Sin embargo, debí sostener el rol realizando aportes en disconformidad con el material planteado, cuando en realidad yo acordaba con él. Resultó difícil situarme desde otro lugar, que no era el de mis ideas” (estudiante 126, UNQ).

5.2. RECONOCIMIENTO Y CONCIENCIACIÓN DE “LOS OTROS”

Las condiciones del medio o contexto juegan un papel importante en la representación de los roles en la performance. En el caso de las interacciones en los entornos educativos virtuales, despliegan un sinfín de posibilidades concretas de la realización de interacciones conectando a participantes de diversos lugares del planeta. No sólo esto, sino que agrega un ingrediente a la interacción: el factor remoto desinhibidor. Si bien la interacción que se produce es tête à tête, el hecho de ser mediada posibilita a los actores desenvolverse en condiciones óptimas para despojarse de los prejuicios que genera el pánico escénico.

Así mismo, podemos destacar la opinión generalizada de los participantes en el sentido de la eficacia del ejercicio, en tanto acción liberadora y transgresora como en factor de concienciación de identidad y alteridad. Al respecto, algunos alumnos expresaron la importancia de

“cambiar de rol y hacer una dinámica diferente (…) sentir otras sensaciones no previstas que pudieron haber pasado con la secuencia que realizamos” (estudiante 35, UNED).

La acción liberadora y puesta en acción se expresa también en comentarios del tipo:

“Genial, me ha encantado, ha sido como expresar libremente todo lo que pensaba. Y lo mejor es que no soy así en absoluto” (estudiante 57, UNED).

Entre las cosas evocadas se incluye la posibilidad de compartir ese momento de complicidad y se valora al expresarse en formas verbales como la escrita a continuación.

“No sé cómo decir que he disfrutado muchísimo con la experiencia y que se me ha hecho muy corta sin que parezca que me he encasillado en el personaje y sin que Rosario me mire” (estudiante 41, UNED).

En este sentido, señalar en palabras de una participante el logro de los objetivos que nos proponíamos con este ejercicio:

“En mi caso, me he sentido un poco atada. El estar más pendiente de lo que los demás piensan de mí, que, en participar, en ocasiones me ha puesto nerviosa, pero en el buen sentido” (estudiante, 83, UNED).

Ese ponerse “nerviosa” indica en buena medida cómo se logró en los participantes poner en marcha uno de los mecanismos de la fachada del individuo (Goffman, 2012), esto es, revelar los sentimientos, el cómo se siente realmente, además del cómo se presenta y representa.

En el caso de las reflexiones finales, encontramos que los estudiantes dan cuenta del impacto en la toma de conciencia de los roles y el lugar del otro en las interacciones mediadas por tecnologías.

“La actividad sugerida brindó la posibilidad de elegir un rol situado en una institución educativa: un determinado tipo de alumno. El objetivo era simular una situación de clase, pero el material y la actividad en la cual sería puesta en escena el rol elegido, fue presentado a poco tiempo del encuentro sincrónico. Evidentemente en este tipo de juego hay una gran implicación emocional. Puedo identificarme o no con el rol elegido/propuesto. Y es mucho más difícil mantenerlo si concuerda ideológicamente con él, resurgiendo la propia personalidad que asume el control de la dramatización. Está claro que esta particularidad es fácilmente de corregir o salvar con preparación, ensayo y acostumbramiento a las reglas del juego de rol” (estudiante 26, UNED).

Para finalizar, la actividad favoreció la toma de conciencia del otro y de los aspectos nodales a considerar en los intercambios mediados en los entornos virtuales, que resulta fundamental para los estudiantes en formación sobre la enseñanza en la virtualidad.

“La experiencia fue muy interesante: novedosa, reveladora, de aprendizaje. El disparador fue una noticia de un periódico digital mexicano. A partir de su lectura, teníamos que teatralizar un intercambio de opiniones, vivencias, experiencias. Elizabeth marco el contexto (lo social, lo cultural) y fue por el lado cultural-tecnológico: efectos y consecuencias del uso de la tecnología; usos y costumbres; flexibilidades ante las nuevas dinámicas. Lo más intenso fue seguir un rol, aunque sin atarnos totalmente a él, es decir, si bien el rol estructura una dinámica, no nos dejamos estructurar por el rol. El juego (estudiantes en un aula virtual) nos fue llevando a definir esos aspectos complementarios a los que no habíamos prestado tanta atención” (estudiante 5, UNQ).

En sus reflexiones los estudiantes muestran el impacto de las performances, no sólo desde lo vivencial, sino como experiencia introspectiva de sus propios roles en las interacciones educativas mediadas por tecnologías.

6. CONCLUSIONES

A través del análisis desarrollado, se pudieron ver cómo las consideraciones culturales que se compartieron en el alumnado, se implicaron íntegramente en la forma de actuar un ritual de manera performativa. Como consecuencia de las tensiones ocurridas en el ejercicio, esta estrategia generó una toma de conciencia del otro como par a la vez que reforzó el puente dialéctico que existe entre la diversidad y la semejanza.

Mediante la participación en las experiencias situadas más allá de su zona de confort, los alumnos se vieron obligados a trasladarse a un área en donde se sintieron incómodos porque desconocían (Luckner y Nadler, 1997), donde su estado pasajero tenía poco que ver con los atributos del estado pasado o venidero; sus características resultaron ambiguas pensado como sujeto ritual y visto como un pasajero en tránsito (Turner, 2013). En este “trance” los participantes aprendieron a superar las percepciones autoimpuestas mediante una situación que les provocó estrés. Superando los sentimientos de ansiedad y los pensamientos de autodeterminación los participantes se movieron a nuevas zonas de aprendizaje. Es en este tránsito de la zona de confort a la zona de crecimiento personal, en donde los individuos pueden hacer descubrimientos y experimentar con nuevas opciones de pensamiento, sentimiento y comportamiento, para transferir a otros ámbitos (Luckner y Nadler, 1997).

La performance educativa resultó ser un instrumento metodológico, a la vez que un dispositivo de formación y concienciación. La conducta del individuo, pensada como un elemento externo, se puede re-trabajar, intervenir y alterar, transformándola más allá de su origen en tiempo y espacio, adaptándose tal si fuera una máscara o un vestuario (Schechner, 2000). En el ejercicio se pusieron de manifiesto las creencias propias de los estudiantes reafirmando que las tramas conceptuales mediaron sus experiencias y crearon realidades suficientemente vívidas. Este proceso ayudó a los individuos a acercar sus experiencias estructuradas y las nuevas vivencias, y a que estas se interconecten, tanto que la concienciación y el crecimiento que ocurre durante las experiencias de aprendizaje produzcan logros en otras situaciones (Luckner y Nadler, 1997). Una vez desarrollada, y habiendo tomado conciencia de la representación de roles y características de los intercambios en los entornos virtuales, se dan las condiciones para abordar otros temas de la virtualidad, que se incluyen en los programas curriculares de ambas asignaturas.

Las performances implementadas nos han brindado elementos para analizar la dimensión de este estudio, en tanto que nos han proporcionado datos para el abordaje de las potencialidades de las performances para la toma de conciencia del “otro”, favorecer la ruptura de rutinas y alejar a estudiantes y docentes de la zona de confort en las propuestas de enseñanza mediadas por tecnologías.

7. BIBLIOGRAFÍA

Bajardi, A. y Álvarez, D. (2012). “La performance como experiencia educativa en secundaria”. Arte, educación y cultura. Aportaciones desde la periferia. Jaén, Colegio oficial Bellas Artes Sevilla.

Bianchotti, M. y Ortecho, M. (2013). “La noción de performance y su potencialidad epistemológica en el hacer científico social contemporáneo”. Tabula Rasa, 19, 12-2013, 119-137.

Charon, J. (2009). Symbolic Interactionism: An Introduction, An Interpretation, An Integration. Harlow: Financial Times Prentice Hall.

Elliott, J. (2009). La investigación-acción en educación. Madrid, Ediciones Morata.

Freire, P. (1970). Pedagogía del Oprimido. Montevideo, Tierra Nueva.

García Elías, Z. (2016). “La performance: una propuesta educativa en el aula de primaria”. Trabajo Final de Grado, Universidad pública de Navarra.

Goffman, E. (2012). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires, Amorrurtu editores.

Gómez Arcos, J. R. (2005). “Posibilidades educativas de la performances en la enseñanza secundaria”. Arte, individuo y sociedad, 17, 115-132.

Krotz, E. (1994). “Alteridad y pregunta antropológica”. Alteridades 4(8).5-11.

Luckner, J. y Nadler R. (1997). Processing the experience. Strategies to Enhance and Generalize Learning. (2º ed.) Dubuque, Kendall Hunt Publishing Company.

Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani, J. (2007). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires, Emecé Editores.

Osuna Acedo, S. (2007). Configuración y gestión de plataformas virtuales. Programa modular en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento. Madrid, UNED.

Saegesser, F. (1991). Los juegos de simulación en la escuela. Manual para la construcción y utilización de juegos y ejercicios de simulación en la escuela. Madrid, Editorial Visor distribuciones S. A.

Schechner, R. (2000). Performance: Teoría y Prácticas Interculturales. Buenos Aires, Libros del Rojas y Universidad de Buenos Aires.

Segalen, M. (2014). Ritos y rituales contemporáneos. Madrid, Alianza editorial.

Sperber, D. (1992). Etnografía interpretativa e antropología teórica. O saber dos antropólogos: Tres essaios. Lisboa, Edicoes 70.

Szurmuk, M. y McKee, I. (coords.) (2009). Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos. México, Instituto Mora y Siglo XXI Editores.

Taylor, D. y Fuentes, M. (2011). Estudios avanzados de performance. México D. F., Fondo de Cultura Económica.

Turner, V. (2013). La selva de los símbolos. México, Siglo XXI Editores.

Turner, V. (1988). El proceso ritual. Estructura y contraestructura. Madrid, Taurus.

Turner, V. (1987). The Anthropology of Performance. New York, PAJ Publications.

Notas

Notas de autor

Información adicional

Formato de citación: Rodríguez Simón,

A. I. (2018). “La performance virtual educativa como estrategia de

formación: la concienciación sobre 'el otro' y sus roles”.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 76, 165-186, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/arodriguez.pdf