Investigaciones de diseño

Recepción: 26 Septiembre 2024

Revisado: 17 Febrero 2025

Aprobación: 21 Abril 2025

DOI: https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2025.v22.i2.2801

Resumen: Se describe el proceso de diseño y evaluación de una secuencia de enseñanza-aprendizaje sobre el fenómeno de las fases lunares a partir de la implementación de una Investigación basada en diseño (IBD). La propuesta se diseñó utilizando el sistema de referencia topocéntrico con el fin de favorecer la construcción de un modelo explicativo basado en la observación del movimiento de la Luna en el cielo. La secuencia fue implementada en un curso de segundo año de educación secundaria, siendo evaluada mediante el análisis de las producciones de los estudiantes, el registro de las clases y la realización de entrevistas individuales. Los resultados obtenidos evidencian una evolución favorable de los conocimientos de los estudiantes, incluyendo la posibilidad de vincular el fenómeno con lo que pueden observar a diario en el cielo local. Se presentan conclusiones acerca de la secuencia y aportes para la enseñanza de la astronomía en nivel secundario.

Palabras clave: Educación secundaria, Fases lunares, Investigación basada en diseño, Secuencia de enseñanza-aprendizaje, Sistema de referencia topocéntrico.

Abstract: The design and evaluation process of a teaching-learning sequence about the lunar phases phenomenon is described based from the implementation of a Design-based research (DBR). The proposal was designed using the topocentric reference system in order to favor the construction of an explanatory model based on the observation of the Moon´s motion across the sky. The sequence was implemented in a second year of high school, being evaluated through the analysis of students' productions, class registration, and individual interviews. The results obtained show a favorable evolution of students' knowledge, including the possibility of relating the phenomenon with what they can observe daily in the local sky. Conclusions about the sequence and contributions to the teaching of astronomy at the secondary level are presented.

Keywords: Design-based research, High School education, Lunar phases, Teaching–learning sequence, Topocentric reference frame.

Introducción

Las fases lunares representan el fenómeno astronómico cotidiano menos comprendido por parte de estudiantes de los distintos niveles educativos, tal como acreditan distintas investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas (Alvarez et al., 2018; Baxter, 1989; Bayraktar, 2009; Bisard et al., 1994; Danaia y McKinnon, 2007; Schoon, 1992; Slater et al., 2018; Trumper, 2001; Türk et al. 2017). En este sentido, se han detectado diferentes posibles causas para esta realidad:

– Presencia de errores conceptuales y didácticos en los libros escolares, muchos de los cuales refuerzan las concepciones alternativas que poseen los estudiantes sobre la causa de los fenómenos astronómicos (Galperin y Raviolo, 2017; Trundle y Troland, 2005). Estos errores se encuentran también en videos educativos y de divulgación presentes en Internet, los cuales suelen ser utilizados como recursos de enseñanza por los docentes (Galperin et al., 2020).

– Dificultades de comprensión de las fases lunares por parte de docentes en actividad similares a las detectadas en estudiantes (Galperin et al., 2018; Vega Navarro, 2007). Por ejemplo, asociar el fenómeno con la sombra de la Tierra, confundiendo a las fases con los eclipses de Luna, o indicar que las mismas se observan debido a que el Sol ilumina una mayor o menor proporción de la superficie lunar (Alvarez et al., 2018). Esto podría provocar que sean los propios docentes quienes brinden explicaciones inadecuadas desde el punto de vista científico a sus estudiantes, o que seleccionen materiales inapropiados o conceptualmente erróneos para sus clases.

– Escasa utilización didáctica de resultados de investigaciones educativas que evidencian que la comprensión de las fases lunares en forma heliocéntrica, a partir del movimiento de la Luna en torno a la Tierra “observado” desde el espacio exterior, requiere conocimientos previos y habilidades visoespaciales que no poseen muchos adultos, lo cual representa una dificultad para estudiantes de todas las edades (Bayraktar, 2009; Callison y Wright, 1993; Cole et al., 2015; Gali y Venukapalli, 2021; Türk, 2016).

– Utilización casi exclusiva de explicaciones de los fenómenos astronómicos cotidianos desde un sistema de referencia externo a la Tierra (heliocéntrico) en los materiales de enseñanza: a partir de los movimientos de la Tierra y la Luna vistos desde el espacio exterior (Galperin y Raviolo, 2014). Esto deja de lado la posibilidad de brindar explicaciones más sencillas de dichos fenómenos utilizando el sistema de referencia topocéntrico, el cual se encuentra centrado en un punto de la superficie terrestre: a partir del movimiento que realizan los astros en el cielo.

En función de esta realidad en relación a la enseñanza y el aprendizaje de los fenómenos astronómicos cotidianos, es posible pensar en la utilización de explicaciones topocéntricas como paso intermedio previo antes de moverse a un punto de vista heliocéntrico. Al respecto, la utilización de un punto de vista heliocéntrico deja de lado la posibilidad de brindar explicaciones más cercanas basadas en lo que cualquier persona puede observar desde el lugar donde vive: el movimiento de la Luna en el cielo. Este enfoque topocéntrico permite la construcción de un modelo cinemático celeste con características descriptivas, explicativas y predictivas de los cambios en la apariencia lunar, lo que hace posible su comprensión desde los últimos años de la escuela primaria (Galperin y Raviolo, 2019).

A su vez, a diferencia de lo planteado en la mayoría de los materiales educativos, el enfoque topocéntrico introduce la comprensión de que la astronomía posee un carácter local debido a que la esfericidad terrestre provoca que los fenómenos celestes no sean percibidos de igual modo por todas las personas. En relación con la Luna, esto genera diferencias observables en cuanto a su trayectoria en el cielo, su horario de observación, su lado visible en cada fase (izquierdo o derecho) y su sentido de movimiento (de izquierda a derecha o viceversa).

En función de las dificultades mencionadas, en trabajos anteriores se diseñó una secuencia de enseñanza-aprendizaje (SEA) del fenómeno de las fases lunares para estudiantes de nivel primario con el fin de ser implementada y evaluada en condiciones de aula (Galperin y Raviolo, 2019). La misma estuvo centrada en la construcción de un modelo explicativo de las fases lunares a partir de la descripción del movimiento propio que realiza la Luna en el cielo de un día al otro.

Para su diseño, desarrollo y evaluación se recurrió al enfoque de Investigación basada en diseño (IBD), el cual hace uso de diversas herramientas metodológicas con el fin de evaluar las intervenciones educativas en contextos reales y específicos de la propia práctica. De este modo, se centra la mirada en la mejora del conocimiento sobre dichas intervenciones y, al mismo tiempo, sobre su proceso de diseño y desarrollo (Plomp, 2010). Con ello se pretende aportar a la mejora de la realidad educativa recurriendo a teorías o modelos científicos disponibles con el fin de resolver problemas concretos en el propio contexto local, sometiéndolos a prueba y dándolos a conocer. Esto implica compartir el diseño didáctico elaborado junto con el marco teórico que lo justifica, brindando descripciones del proceso de implementación y detallando su etapa de evaluación. De este modo, se desarrolla un proceso iterativo de implementaciones en los cuales la teoría se valida en función de su capacidad para explicar y producir cambios en el mundo real (Guisasola et al., 2020).

Como parte del proceso de diseño se han elaborado y diseñado algunas representaciones visuales que permiten explicar las fases lunares en forma topocéntrica a partir del movimiento propio de la Luna en el cielo. De esta forma, se busca que los estudiantes mejoren su comprensión del fenómeno sin necesidad de tener que alternar entre dos puntos de vista: el externo a la Tierra, con la Luna moviéndose en torno a nuestro planeta, y el visible desde su superficie, con la Luna moviéndose en el cielo y cambiando su posición rápidamente de un día al otro. Estos cambios de posición son los que hacen que desde la superficie terrestre sea posible percibir una mayor o menor proporción de su mitad iluminada: nada de esa mitad en Luna nueva (Luna hacia el Sol), la mitad de esta mitad en Cuarto creciente o menguante y toda esa mitad en Luna llena (Luna opuesta al Sol).

En función de estas etapas iterativas de diseño, prueba, evaluación y rediseño, la secuencia didáctica topocéntrica fue puesta a prueba anteriormente en contexto de aula con estudiantes de sexto grado de nivel primario (10 y 11 años), lo que permitió percibir importantes avances en la comprensión de las fases lunares por parte de la mayoría del alumnado a partir de la utilización del sistema de referencia topocéntrico (Galperin y Raviolo, 2019). Posteriormente se le realizaron modificaciones con el fin de implementarla con estudiantes de 12 y 13 años durante la pandemia de Covid-19 en contexto de no presencialidad, lo que hizo posible visualizar también una evolución favorable en la comprensión de los estudiantes (Galperin et al., 2022).

En el trabajo aquí presentado se realizó un rediseño de la secuencia topocéntrica con el fin de ser implementada en forma presencial con estudiantes de nivel secundario en contexto de aula. Durante las mismas se buscó evaluar la evolución de los conocimientos de los estudiantes y si se producen cambios sustanciales en el modelo explicativo que utilizan.

Es importante destacar que los aprendizajes logrados a partir de esta propuesta topocéntrica no generan obstáculos epistemológicos o didácticos que puedan dificultar la comprensión del fenómeno de las fases lunares desde un punto de vista externo a la Tierra. En este sentido, las explicaciones topocéntricas pueden actuar como modelo intermediario (Gilbert y Boulter, 2000) hacia la construcción del modelo heliocéntrico.

Marco teórico para el diseño de la SEA

En esta sección se detalla la información relevante para comprender el proceso de rediseño, implementación y evaluación de esta SEA que busca la comprensión del fenómeno de las fases lunares por parte de estudiantes de los primeros años del nivel secundario. Para su elaboración se tuvieron en cuenta los resultados de una revisión bibliográfica en relación a las concepciones más comunes presentes en estudiantes acerca de las fases lunares, a las dificultades inherentes a la utilización del sistema de referencia heliocéntrico para la comprensión del fenómeno y a la posibilidad de explicarlo desde un punto de vista topocéntrico. En función de ello, se reelaboró la secuencia para ser implementada en un curso de segundo año de secundaria (14 y 15 años) durante un lapso de cuatro semanas.

Concepciones de estudiantes sobre la causa de las fases lunares

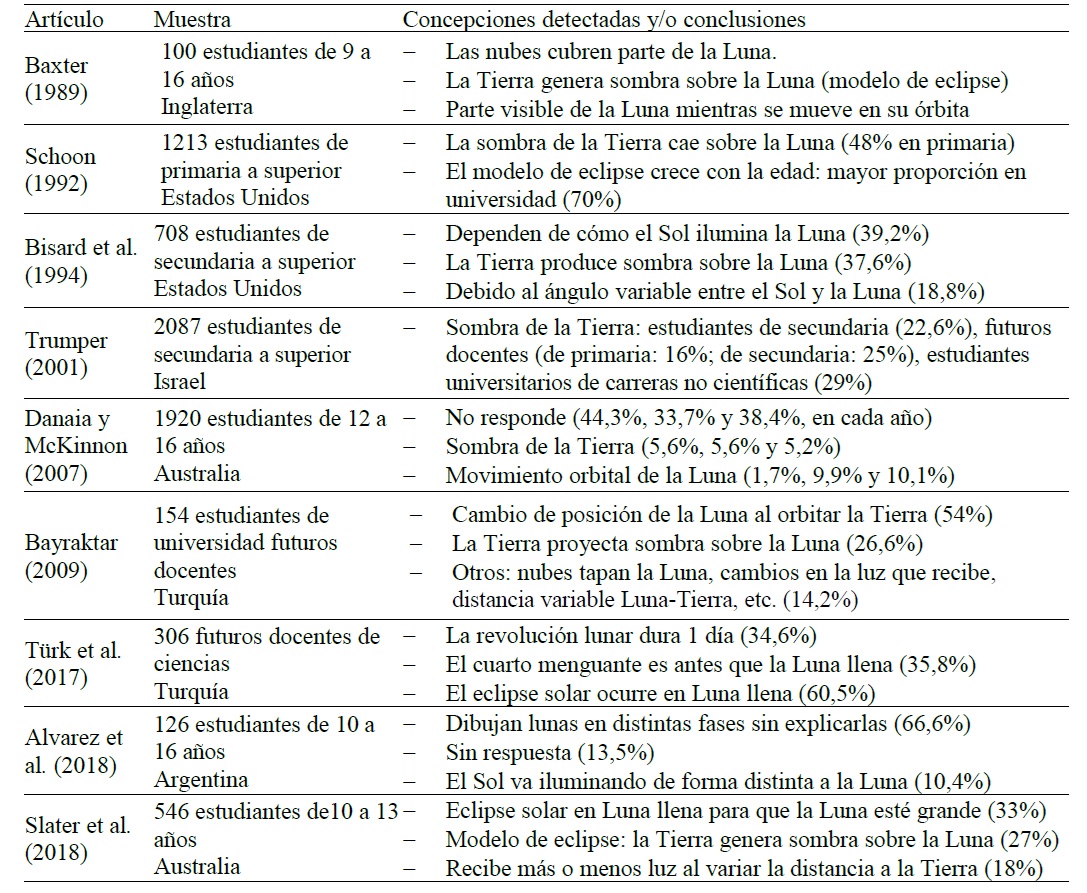

Diferentes investigaciones realizadas con estudiantes de distintas edades han puesto en evidencia las respuestas que brindan al tener que explicar el fenómeno de las fases lunares. Algunas de ellas y sus conclusiones se encuentran sintetizadas en la tabla 1.

Concepciones sobre la causa de las fases lunares detectadas en estudiantes de todos los niveles.

Los resultados de estas y otras investigaciones permiten concluir que las fases lunares son comprendidas por una muy escasa proporción de estudiantes de todas las edades. Las explicaciones inadecuadas más comunes sostienen que las fases se deben a que la Tierra proyecta sombra sobre la Luna, a que el Sol la va iluminando de forma diferente (toda en Luna llena y nada en Luna nueva) o, simplemente, a que la Luna gira en torno a la Tierra (sin explicar el fenómeno). A su vez, algunas investigaciones muestran que una gran proporción de estudiantes no logra elaborar una explicación del fenómeno, indicando solo aspectos descriptivos: dibujan a la Luna en sus distintas fases sin dar una explicación. Por lo tanto, queda en evidencia la necesidad de desarrollar en forma adecuada el fenómeno en las escuelas.

Dificultades asociadas al punto de vista

Las dificultades de comprensión de las fases lunares parecen evidenciar dificultades de orden didáctico dado que este fenómeno es consecuencia de algo relativamente sencillo: cómo se observa desde distintos puntos de vista un mismo cuerpo que siempre está iluminado por la mitad. Esta idea debe ser complementada posteriormente con la explicación y observación de que el punto de vista se modifica debido al cambio de posición de la Luna en el cielo de un día al otro.

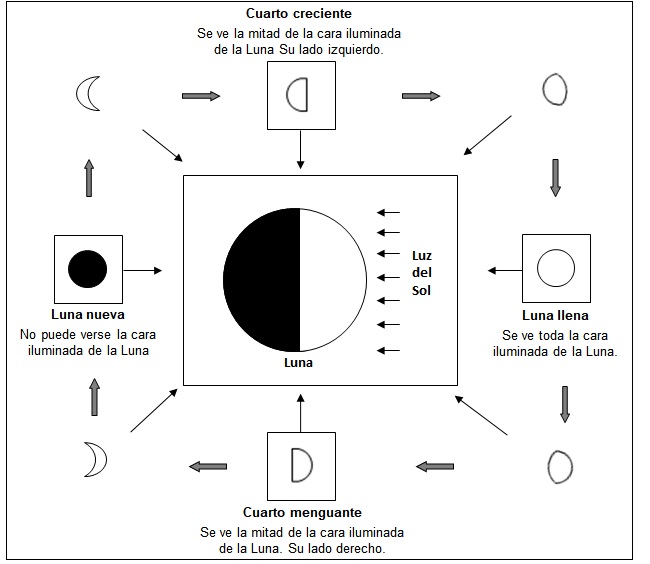

Este modo de explicación del fenómeno puede ser visualizado en forma concreta por los estudiantes si van girando en torno a una esfera mitad blanca y mitad negra al mismo tiempo que van dibujando cómo la pueden observar desde diferentes direcciones (tal como se muestra en la figura 1).

Figura 1

Esquema explicativo de las fases lunares para el hemisferio sur: cómo se observa una esfera iluminada por la mitad (que representa la Luna) desde distintos puntos de vista (Galperin, 2016).

Sin embargo, la mayoría de los libros y recursos audiovisuales explican el fenómeno utilizando representaciones alejadas de la realidad de los estudiantes (Galperin y Raviolo, 2014): a partir del movimiento lunar en torno a la Tierra visto desde el espacio exterior, lo que provoca el cambio en la porción visible desde la Tierra de su mitad iluminada por el Sol. Este enfoque externo parecería ser el único posible para comprender el fenómeno pese a que resulta más complejo al requerir habilidades visoespaciales para su comprensión, conocimientos anteriores y la superposición de dos puntos de vista diferentes (Callison y Wright, 1993): el externo a la Tierra (heliocéntrico) junto con el visible desde un punto de su superficie (topocéntrico). Además, requiere que los estudiantes sepan previamente los movimientos que realiza la Luna, el cambio en su posición relativa respecto al Sol a medida que se mueve y que solo es posible observar la parte iluminada de la Luna que da hacia nuestro planeta. No llama entonces la atención que el fenómeno explicado de este modo sea poco comprendido dado que implica construir una imagen tridimensional de estos astros y de sus movimientos en el espacio para luego imaginar cómo se verían desde la superficie de uno de ellos (Bayraktar, 2009). Sin embargo, se ha detectado que muchos estudiantes no poseen la capacidad de poder trabajar desde una perspectiva distinta a lo que pueden observar en forma directa en el cielo (Nikolopoulou et al., 2023; Suzuki, 2003).

Estas mismas dificultades de comprensión se han podido identificar en materiales de enseñanza, tales como libros escolares y videos educativos, donde se han observado errores en imágenes y frases explicativas de las fases lunares (Galperin et al., 2020; Galperin y Raviolo, 2017). En este sentido, se detectaron importantes errores conceptuales, tales como representar la parte iluminada de la Luna opuesta al Sol, indicar que el Sol va iluminando de distinta forma a la Luna, dibujar la Luna en fase en el espacio exterior (cuando es un fenómeno visible desde la superficie terrestre), presentar a la Luna iluminada por la Tierra, o mostrar a la Luna como se la ve desde el otro hemisferio terrestre. A su vez, se pudo identificar la presencia de errores didácticos, tales como explicar las fases lunares junto con el fenómeno de observar siempre la misma cara (lo que podría indicar que son fenómenos relacionados), dibujar todas las fases juntas una al lado de la otra (como si fuese así como se observan en el cielo) o presentar las distintas fases lunares sin indicar la causa del fenómeno.

A partir de la complejidad de este abordaje, algunos investigadores han cuestionado la pertinencia de promover la enseñanza de los fenómenos astronómicos cotidianos a partir de los movimientos de los astros en el espacio exterior con el fin de explicar su relación con lo que se observa desde la superficie terrestre ya que este tipo de explicaciones requieren determinadas habilidades de pensamiento visoespacial que muchos estudiantes no poseen (Black, 2005; Plummer et al., 2014). En consecuencia, no parece existir una razón fundamentada para explicar el fenómeno de las fases lunares en forma exclusiva desde una perspectiva externa a la Tierra debido a que las explicaciones basadas en lo que se observa desde la superficie terrestre presentan una mayor sencillez, gran relación con el entorno y la posibilidad concreta de realizar predicciones (Galperin y Raviolo, 2014).

Un modelo topocéntrico para la enseñanza de la astronomía

Pese a las dificultades indicadas, los temas de astronomía cotidiana suelen ser explicados en forma heliocéntrica casi exclusivamente: a partir de los movimientos de la Tierra y la Luna vistos desde el espacio exterior. Esto sugeriría la existencia de un sistema «privilegiado», dejando de lado la posibilidad de utilizar un punto de vista topocéntrico. Esto provoca que se pierda la oportunidad de desarrollar tópicos de gran relevancia para la enseñanza de las ciencias como sistemas de referencia, modelos y modelización.

En función de lo anterior, las explicaciones heliocéntricas parecerían ser utilizadas más por razones culturales que científicas, algo no muy distinto a lo que pasaba en la antigüedad cuando el sistema geocéntrico era el aceptado (Shen y Confrey, 2010). Por lo tanto, dado que desde ambos puntos de vista es posible explicar adecuadamente las fases lunares, la elección del sistema de referencia topocéntrico para el desarrollo de esta secuencia didáctica obedece a su simplicidad descriptiva, a su posibilidad de brindar explicaciones precisas a aspectos observables y a su capacidad predictiva en relación con el contexto, lo que puede representar un aspecto motivacional relevante. En este sentido, las descripciones y explicaciones topocéntricas no requieren un cambio de punto de vista de los estudiantes dado que se encuentran centradas en su propia posición como observadores del fenómeno. Por lo tanto, las fases lunares pueden explicarse a partir de describir cómo cambia la posición de la Luna en el cielo a medida que pasan los días, lo que provoca que podamos observar una mayor o menor proporción de su mitad iluminada por el Sol (Galperin, 2016).

Esta mirada puesta en la elección de la explicación más sencilla y comprensible para los estudiantes se corresponde con el enfoque que asocia la enseñanza de las ciencias con la construcción y uso de modelos, de modo análogo a como lo hacen los científicos en su actividad cotidiana. En este sentido, la enseñanza basada en modelos se describe como cualquier implementación que busca la construcción de modelos mentales (Johnson-Laird, 1983), teniendo a su vez como meta la comprensión sobre los modelos y su rol en la ciencia. Dado que los modelos son versiones simplificadas e idealizadas de fenómenos del mundo, los mismos ayudan a su comprensión y a predecir eventos, proporcionando el marco para la realización de experiencias y simulaciones que permiten favorecer los aprendizajes de los estudiantes (Seel, 2017). En función de ello, los modelos que se utilizan en las escuelas poseen sus propias particularidades, no siendo idénticos a los que utilizan los científicos. Por lo tanto, resulta relevante el desarrollo del concepto de modelo en las aulas con el fin de que los estudiantes comprendan que todos los modelos, tanto los escolares como los que usan los científicos, son construcciones provisorias y perfectibles en cuya elección intervienen aspectos como la sencillez, el poder explicativo y la riqueza teórica (Galagovsky y Adúriz-Bravo, 2001). Por lo tanto, el proceso de aprendizaje a largo plazo consistirá en recorrer, paulatinamente, un camino desde las concepciones que poseen los estudiantes inicialmente hasta alcanzar el modelo objetivo de enseñanza, atravesando uno o más modelos intermediarios (Clement, 2000).

En base a lo expuesto, en esta investigación se diseñó una SEA dirigida a estudiantes de nivel secundario cuya meta fue la construcción de un modelo topocéntrico con características descriptivas, explicativas y predictivas sobre el fenómeno de las fases lunares sin necesidad de requerir un punto de vista externo a la Tierra.

Explicación topocéntrica de las fases lunares

Dado que esta sección no suele encontrarse en la mayor parte de los materiales educativos, a continuación se desarrolla una síntesis de un modelo cinemático celeste topocéntrico explicativo del fenómeno de las fases lunares para un observador situado en latitudes medias del hemisferio sur. Para simplificar el modelo, no se tienen en cuenta los cambios en la altura de la Luna ni las diferentes posiciones en las que esta sale y se pone. La explicación correspondiente al hemisferio norte puede consultarse en el siguiente enlace: https://miradasalcielo.com.ar/archivos/recursos/explicacion_topocentrica_fases_HN.pdf

Como etapa previa, es necesario desarrollar el movimiento diario de la Luna en el cielo desde el horizonte oriental al occidental en forma similar al Sol, pero retrasando su salida unos 50 minutos cada día que pasa. Esto provoca que pueda estar visible en el cielo junto con el Sol (de día) o cuando este se ubica debajo del horizonte (de noche).

Este cambio de horario de salida de la Luna se debe a que su posición en el cielo se modifica si se la observa a la misma hora dos días consecutivos: se desplaza unos 13º hacia el este (hacia la derecha). Este movimiento propio de la Luna, correspondiente a su giro en torno a la Tierra, hace que cada día cambie su posición angular con respecto al Sol, y en consecuencia, su forma visible desde la superficie terrestre varía considerablemente pese a que la Luna siempre posee una mitad iluminada (la que da hacia el Sol). Esto provoca distintas situaciones: que no sea visible su mitad iluminada al quedar dicha cara opuesta a nosotros (Luna nueva), que podamos ver una parte de la mitad iluminada (Luna creciente o menguante) o que podamos ver toda la cara brillante al dar hacia nosotros (Luna llena).

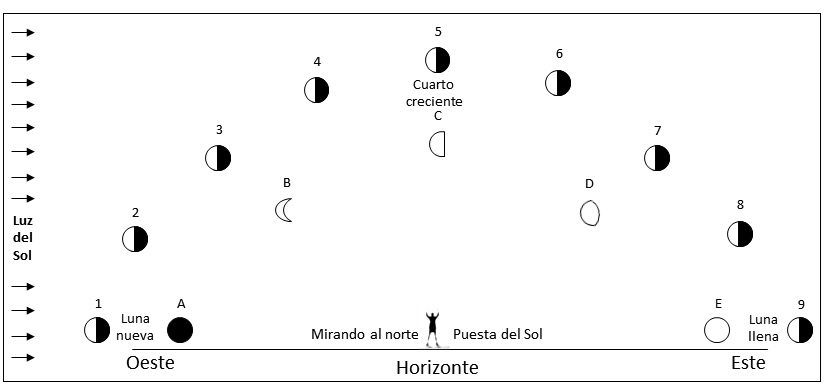

La figura 2 muestra el diagrama topocéntrico explicativo de la fase lunar creciente en horario de puesta del Sol (ubicado hacia el oeste) desde que la Luna se sitúa en esa misma dirección (posición 1) hasta que se encuentra en dirección opuesta al Sol unos 15 días después (posición 9). Los números indican las posiciones de la Luna iluminada por la mitad a medida que se desplaza hacia el este (siempre a la misma hora del día) y las letras muestran cómo vería la Luna un observador situado en latitudes medias del hemisferio sur que se posiciona mirando en dirección hacia el norte.

Figura 2

Esquema topocéntrico explicativo de la fase creciente de la Luna para un observador ubicado en latitudes medias del hemisferio sur (Galperin, 2016).

Como se observa en la figura, cuando la Luna se ubica mirando en dirección aproximada hacia el Sol (posición 1), su cara no iluminada apunta hacia el observador y, en consecuencia, no es posible ver la Luna ya que su cara oscura da hacia nosotros (Luna A). Es la fase de Luna nueva. Unos días después, la Luna se habrá desplazado hacia el este (posición 3), por lo que ya será visible una porción pequeña de su mitad iluminada (Luna B). Si se continúa observando la Luna en el horario de puesta del Sol, unos siete días después de la Luna nueva esta se ubicará en dirección hacia el norte (posición 5). Ese día el observador percibe la Luna “de costado”, lo que permite ver todo su lado izquierdo iluminado, que es el lado que está mirando hacia el Sol (Luna C). En ese momento, la Luna está en Cuarto creciente ya que se ve la mitad de la mitad de la Luna: un cuarto. Continuando su desplazamiento hacia el este, unos quince días después de la Luna nueva esta se ubica en dirección opuesta al Sol (posición 9) y, por lo tanto, toda su cara iluminada apunta hacia el observador (Luna E). En ese momento vemos lo máximo posible de la Luna: la mitad. Estamos en Luna llena.

El movimiento propio de la Luna hacia el este provoca que los días siguientes se posicione por debajo del horizonte local durante la puesta del Sol, por lo que no podrá ser visible en ese momento. Por lo tanto, es conveniente cambiar el horario de observación y comenzar a observar la Luna todos los días al amanecer. Para ello, el día de Luna llena dejaremos pasar las horas para que la Luna que se encontraba hacia el este se desplace lentamente hacia el oeste hasta estar, al amanecer, poniéndose por el horizonte occidental mientras el Sol está saliendo por el horizonte oriental. La figura 3 muestra cómo la Luna continúa desplazándose de un día al otro hacia el este (la derecha) si se la observa en horario de salida del Sol durante dos semanas seguidas. Como el ángulo entre la Luna y el Sol va disminuyendo, cada vez se verá una proporción menor de su mitad iluminada.

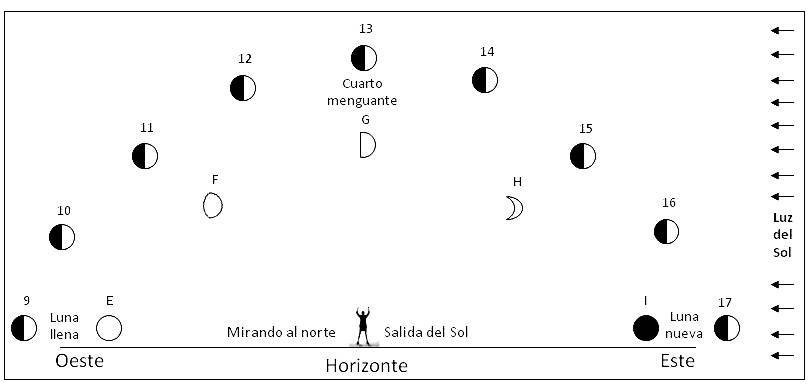

Figura 3

Esquema topocéntrico explicativo de la fase menguante de la Luna para un observador ubicado en latitudes medias del hemisferio sur (Galperin, 2016).

La figura 3 comienza con la Luna poniéndose mientras el Sol va saliendo (posición 9). Se la ve redonda (llena) dado que su cara iluminada apunta hacia el observador (Luna E). A partir de allí, los días siguientes la Luna continúa moviéndose hacia el este (la derecha) y, en consecuencia, unos siete días después de la Luna llena se ubica hacia el norte (posición 13). En consecuencia, se la observa “de costado”, lo que permite ver todo su lado derecho iluminado (Luna G), que es el lado que está mirando hacia el Sol. La Luna está en Cuarto menguante. Continuando su desplazamiento hacia el este, unos quince días después de la Luna llena, esta se ubicará en dirección hacia el Sol (posición 17). En ese momento su cara no iluminada apuntará hacia nosotros, por lo que no se podrá ver la Luna (Luna I). De esta forma, habrá finalizado el ciclo lunar y volveremos a estar en la fase de Luna nueva.

Diseño de la SEA

La SEA desarrollada tuvo como propósito la construcción de un modelo escolar topocéntrico que permita que los estudiantes de nivel secundario comprendan el fenómeno de las fases lunares a partir del movimiento propio hacia el este que realiza la Luna en el cielo a medida que pasan los días. Para ello, la propuesta comienza introduciendo previamente el movimiento diario que realiza la Luna del horizonte oriental al occidental a medida que pasan las horas, en forma similar al Sol, aunque la idea es desvincular ambos movimientos fijando la hora de observación para cada fase lunar: al anochecer para la fase creciente y al amanecer para la fase menguante.

En función del análisis bibliográfico previo, la SEA comienza con una actividad con el fin de conocer, explicitar y analizar las concepciones presentes en los estudiantes en relación a la causa de las fases lunares. A partir de allí, se realizan descripciones y registros del movimiento diario que realiza la Luna a medida que pasan las horas y de su movimiento propio a medida que pasan los días (sin cambiar de horario). Para ello se utilizan simulaciones usando el programa Stellarium (www.stellarium.org) junto con observaciones realizadas desde la escuela o desde la casa de los estudiantes. Posteriormente, se utilizan los datos obtenidos con el fin de reconstruir el movimiento lunar hacia el este cada día que pasa y su cambio de apariencia asociado.

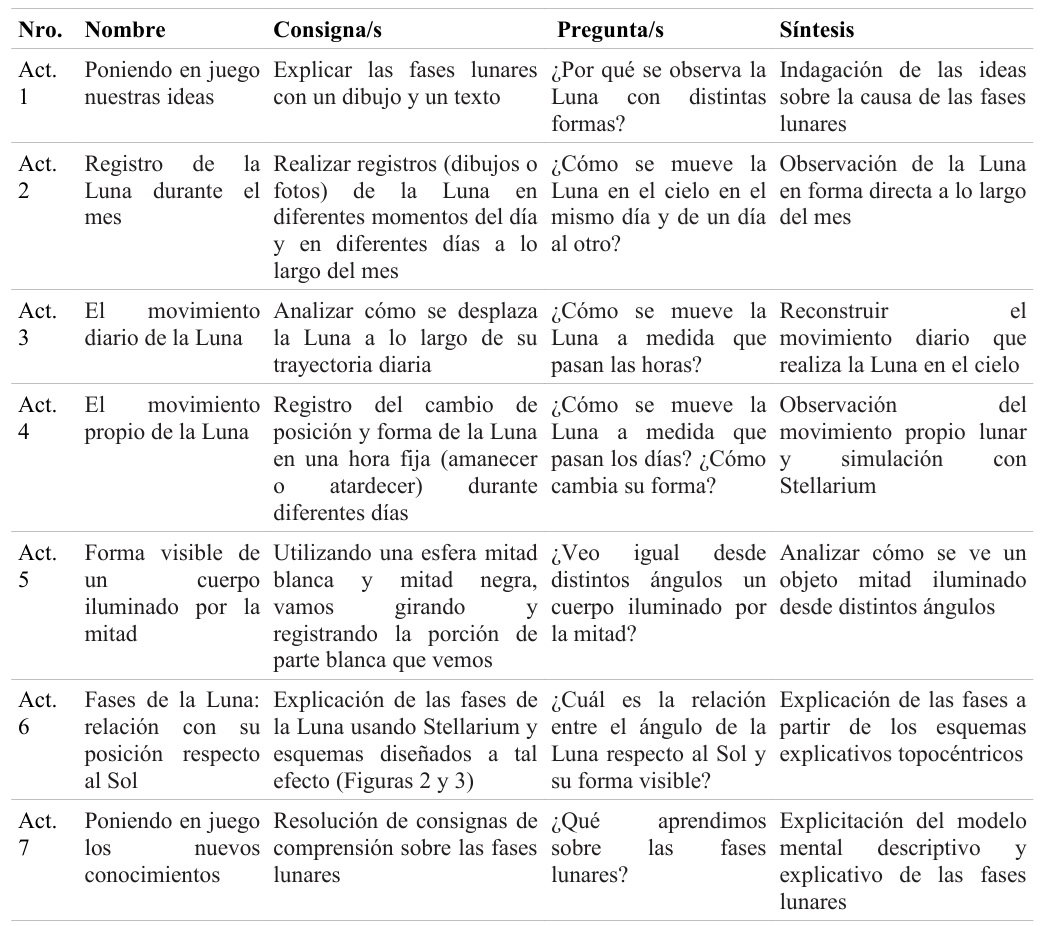

Para finalizar, los estudiantes ponen en juego sus conocimientos adquiridos al realizar la actividad inicial nuevamente y al resolver consignas de evaluación. En la tabla 2 se presenta una síntesis del diseño de la SEA incluyendo las consignas generales de cada actividad y las preguntas guía de cada una. La secuencia completa puede visualizarse en el siguiente enlace: https://miradasalcielo.com.ar/archivos/recursos/secuencia_didactica_topo_fases_lunares_secundario.pdf.

Síntesis de la SEA y de su contenido didáctico.

Metodología

Este estudio se desarrolló como tercera etapa de una IBD que comenzó con el diseño de una SEA para la enseñanza de las fases lunares a estudiantes de nivel primario desde un enfoque topocéntrico. Inicialmente, la misma fue implementada en un curso de sexto año de nivel primario con el fin de extraer conclusiones y proponer ciertas modificaciones (Galperin y Raviolo, 2019). A partir de la pandemia de Covid-19, la SEA fue modificada con el fin de analizar su utilización en contexto de no presencialidad escolar, por lo que fue implementada y evaluada con estudiantes de séptimo año de nivel primario (Galperin et al., 2022). Finalmente, la etapa actual consistió en adaptar la secuencia al nivel secundario, teniendo en cuenta las características del mismo, por lo que se rediseñó la SEA para ser desarrollada durante 4 clases de 80 minutos durante un mes.

El trabajo se llevó a cabo mediante un enfoque de investigación-acción en el que uno de los investigadores actuó como docente del curso y como investigador de su propia práctica y del grado de incidencia de la misma en la realidad escolar (Sandín Esteban, 2003). Al mismo tiempo, otro investigador participó como observador de las actividades en todas las clases, lo que permitió revisar en forma continua la secuencia y realizar el análisis posterior del proceso de implementación. El tercer investigador no participó de las clases, por lo que realizó el análisis a partir de los registros llevados a cabo por los otros investigadores, permitiendo un proceso de triangulación.

El estudio llevado a cabo se incluye dentro de un marco de investigación cualitativa, el cual no pretende corroborar teorías ni extender generalizaciones, sino poner el acento en la búsqueda de interpretaciones y asignación de significados dentro de un contexto particular (Bryman, 2004). En este sentido, se buscó conocer el impacto que posee una SEA diseñada desde un punto de vista topocéntrico en la comprensión del fenómeno de las fases lunares por parte de un grupo concreto de estudiantes de nivel secundario.

En esta implementación participó un curso de segundo año perteneciente a una escuela pública de educación secundaria situada en la zona urbana de la ciudad de Bariloche, Argentina. El curso estaba integrado por 22 estudiantes de entre 14 y 15 años de edad, de los cuales la mayoría puede caracterizarse como de nivel sociocultural medio.

Después de implementar la SEA, la misma fue evaluada a partir del análisis de dibujos y textos elaborados por los estudiantes en las distintas actividades, en los cuales se evaluó la evolución de sus modelos mentales sobre la causa de las fases lunares. Para analizar dichos modelos se llevó a cabo un proceso de triangulación entre los distintos investigadores en el cual fueron utilizadas categorías de modelos mentales presentes en investigaciones anteriores (Alvarez et al., 2018; Bayraktar, 2009). Para ello se registraron frases de los estudiantes y se tomaron fotografías de la totalidad de los trabajos que llevaron a cabo. También se realizaron entrevistas semiestructuradas con seis de los estudiantes, tanto al inicio como al finalizar la implementación, los cuales fueron seleccionados al azar al inicio de la SEA. Esto permitió caracterizar el proceso de evolución de los modelos mentales de todo el grupo de clase para, de ese modo, establecer la efectividad de la propuesta.

Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el fin de evaluar si el diseño de la SEA y su posterior proceso de implementación propiciaron la evolución de los modelos mentales de los estudiantes en relación a una mejora en la comprensión del fenómeno de las fases de la Luna a partir de lo que pueden percibir desde sus propias casas.

Concepciones iniciales de los estudiantes sobre la causa de las fases lunares

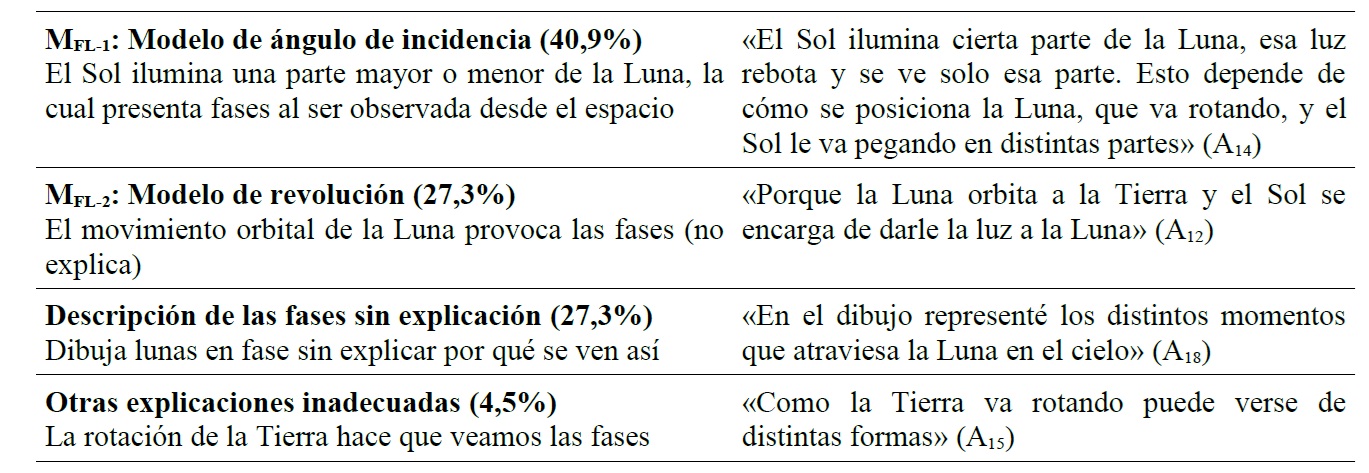

El análisis de las respuestas dadas por los estudiantes en la actividad de indagación de sus ideas iniciales (Actividad 1) permitió su clasificación en dos categorías de modelos mentales, las cuales concuerdan parcialmente con las detectadas por Alvarez et al. (2018). En este sentido, no se detectó el modelo de eclipse, muy presente en otras investigaciones, el cual propone que las fases se deben a la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna, confundiendo el fenómeno con un eclipse lunar. La tabla 3 brinda ejemplos de respuestas de los estudiantes para cada categoría y su presencia porcentual al inicio de la SEA.

Categorías de modelos mentales sobre las fases lunares detectadas en los estudiantes al inicio de la SEA. Se brindan ejemplos de explicaciones y se indica la presencia porcentual de cada una.

Como puede notarse, ningún estudiante del curso logró brindar una explicación adecuada sobre el fenómeno de las fases lunares al inicio de la SEA. Al respecto, el 40,9% de los estudiantes sostuvo inadecuadamente que las fases se observan porque el Sol ilumina una proporción mayor o menor de la Luna mientras esta orbita en torno a la Tierra. A su vez, la mayoría de los alumnos (54,6%) no brindó una explicación: la mitad de ellos solo indicó que suceden por el giro de la Luna en torno a la Tierra, mientras que la otra mitad realizó dibujos descriptivos (no siempre correctos) de la Luna en sus distintas fases. Por último, un estudiante (4,5%) sostuvo que la Luna se observa distinto debido a la rotación terrestre. Como puede notarse, la mayoría de las respuestas se basan en el uso de ideas o esquemas heliocéntricos, dejando de lado la posibilidad de brindar explicaciones topocéntricas.

Evolución de los modelos mentales de los estudiantes

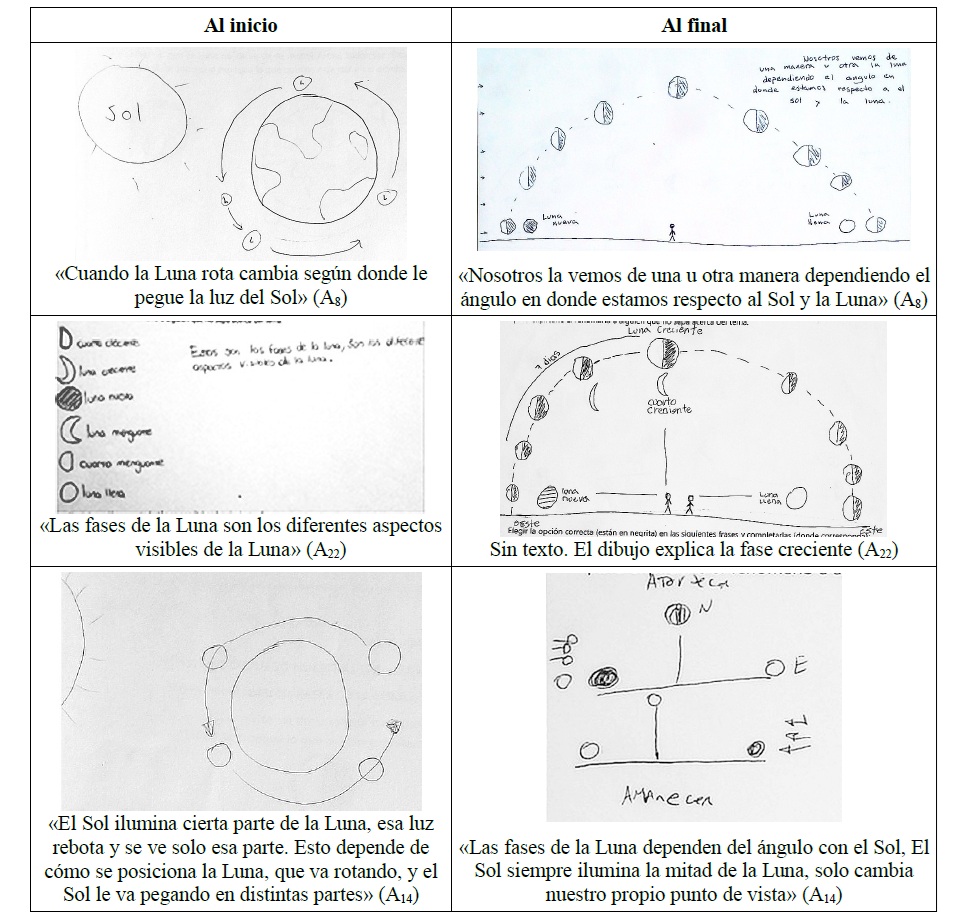

Como etapa final de la SEA, los estudiantes resolvieron en forma individual la actividad 7 con el fin de utilizar sus nuevos conocimientos, lo que permitió analizar la evolución de sus modelos mentales sobre el fenómeno de las fases lunares. En la misma debían llevar a cabo nuevamente la actividad inicial de explicación del fenómeno mediante un dibujo acompañado de un texto para, posteriormente, resolver ciertas consignas de comprensión.

En esta instancia final la mayoría de los estudiantes (81,8%) elaboraron dibujos y textos en los que asociaron las fases lunares con el movimiento propio de la Luna hacia el este, por lo que sus respuestas fueron clasificadas dentro de una nueva categoría de modelo mental: Modelo de variación de la posición de la Luna en el cielo de un día al otro (MFL-3). En esta categoría se incluyeron explicaciones topocéntricas que incorporan el uso del esquema explicativo presentado (54,5% de los estudiantes) y otras incompletas (27,3%). Estos resultados permitieron evidenciar una evolución conceptual favorable en la comprensión del fenómeno al haberse observado un cambio radical en el modelo utilizado.

A su vez, se detectaron dificultades de comprensión en algunos de los estudiantes al finalizar las clases, quienes sostuvieron explicaciones heliocéntricas incompletas o incorrectas (13,7%), o no pudieron brindar ninguna explicación (4,5%).

En la tabla 4 se presentan ejemplos representativos de dicha evolución conceptual: las representaciones pasaron de ser mayormente heliocéntricas al inicio de la SEA (73%), e inadecuadas todas ellas, mientras que la mayoría de las representaciones finales utilizan distintos aspectos de la explicación topocéntrica en forma adecuada (82%). En estas últimas se relacionan las fases lunares con el movimiento propio de la Luna hacia el este. Cabe destacar que las representaciones iniciales no resultan inadecuadas por ser heliocéntricas, sino que son heliocéntricas e inadecuadas a la vez, algo que se ha detectado incluso en libros escolares (Galperin y Raviolo, 2019).

Evolución conceptual. Dibujos y frases comparativas al inicio y al final de la SEA.

Esta evolución de las representaciones internas acerca del fenómeno quedó también en evidencia en las entrevistas individuales finales realizadas a seis estudiantes, donde pudieron explicar las fases lunares utilizando el sistema de referencia topocéntrico. Sin embargo, la corrección de la actividad 7 mostró cierta disparidad entre los alumnos en cuanto a la posibilidad de explicar la relación entre las variables involucradas: posición de la Luna en relación al Sol, horario de observación, lado iluminado, cambios diarios, etc. A partir de estos resultados, es posible concluir que la SEA resultó efectiva para lograr una evolución de los modelos explicativos de los estudiantes de nivel secundario en relación al fenómeno de las fases lunares.

Conclusiones

Como ya se ha mencionado, la mayor parte de las investigaciones sobre la enseñanza de las fases lunares sostienen que la comprensión de este fenómeno implica la capacidad de cambiar entre dos puntos de vista: el externo a la Tierra, con la Luna iluminada por el Sol girando en torno a la Tierra, y el visible desde su superficie, con la Luna observándose en su fase correspondiente. Esto requiere determinadas habilidades mentales visoespaciales que muchos de los estudiantes no tienen desarrolladas. Sin embargo, la mayoría de esos fenómenos pueden ser explicados en forma topocéntrica a partir de lo que se observa en el cielo cotidianamente, sin necesidad de pasar a explicaciones heliocéntricas que dificultan la comprensión y el vínculo de los estudiantes con su propio entorno celeste. En consecuencia, este trabajo planteó el rediseño, implementación y evaluación de una SEA sobre las fases lunares para estudiantes de secundaria como tercera etapa de una IBD. La misma incluyó la presentación de esquemas topocéntricos que explican las distintas fases lunares como una consecuencia de su cambio de posición en el cielo a medida que pasan los días, teniendo en cuenta que la Luna siempre se encuentra iluminada por la mitad.

Los resultados hallados indican que este enfoque promovió una evolución favorable de los modelos mentales de los estudiantes, quienes en su mayoría pasaron de brindar respuestas heliocéntricas e inadecuadas sobre las fases lunares, o de no dar una explicación, a poder describir y explicar correctamente el fenómeno desde su propia ubicación. Esto marca diferencias con otros trabajos que han evaluado la comprensión del modelo heliocéntrico mediante la expresión de frases memorísticas, como decir que “las fases se deben al movimiento de revolución lunar”, sin ahondar en cómo se relaciona dicho movimiento con el modo en que se observa la Luna en el cielo desde un determinado punto de la superficie terrestre. Sin embargo, en la última actividad algunos estudiantes presentaron dificultades para poder relacionar las distintas variables involucradas, por lo que se propusieron dos modificaciones para futuras implementaciones de la SEA: a) realizar observaciones lunares en horario escolar y b) utilizar más tiempo los esquemas explicativos topocéntricos.

Cabe destacar que el enfoque cualitativo centrado en el desarrollo de secuencias de enseñanza contextualizadas utilizado en esta IBD no pretende generalizar sus resultados ni que sean transferibles del mismo modo a otras situaciones de enseñanza. Sin embargo, la descripción detallada de la SEA y de su proceso de implementación permite su utilización como hipótesis de trabajo por parte de investigadores y docentes con el fin de generar otras propuestas que permitan vincular la enseñanza de la astronomía con lo que puede observarse a simple vista en el cielo. Del mismo modo, el desarrollo topocéntrico presentado puede ser utilizado como modelo intermediario en la construcción de un modelo objetivo que explique el fenómeno en forma heliocéntrica. Sin embargo, más allá de constituir una posible transición hacia un modelo más complejo, la SEA desarrollada ha mostrado poseer su propio valor educativo en sí misma al haber contribuido a la evolución de los modelos mentales de los estudiantes, permitiendo la descripción, explicación y predicción de un fenómeno astronómico poco comprendido por la mayoría de las personas.

Agradecimientos

Este trabajo fue realizado con el financiamiento de la Universidad Nacional de Río Negro (proyecto 40-B-1081) y con una beca de estímulo a las vocaciones científicas del Consejo Interuniversitario Nacional.

Referencias

Alvarez M., Galperin D. y Quinteros C. (2018). Indagación de las concepciones de estudiantes primarios y secundarios sobre los fenómenos astronómicos cotidianos. En Papini, M. (comp.), Las ciencias de la naturaleza y la matemática en el aula: nuevos desafíos y paradigmas, 129-142. UNICEN.

Baxter J. (1989). Children’s understanding of familiar astronomical events. International Journal of Science Education, 11(5), 502-513.

Bayraktar, S. (2009). Pre-service Primary Teachers’ Ideas about Lunar Phases. Journal of Turkish Science Education, 6(2), 12-23.

Bisard, W., Aron, R., Francek, M. y Nelson, B. (1994). Assessing selected physical science and earth science misconceptions of middle school through university pre- service teachers. Journal of College Science Teaching, 24, 38-42

Black, A. (2005). Spatial Ability and Earth Science Conceptual Understanding. Journal of Geoscience Education, 53(4), 402-414.

Bryman, A. (2004). Social research methods. Oxford University Press.

Callison, P. y Wright, E. (1993). The effect of teaching strategies using models on pre-service elementary teachers’ conceptions about Earth-Sun-Moon relationships. Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching.https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED360171.pdf

Clement, J. (2000). Model based learning as a key research area for science education. International Journal of Science Education, 9(22), 1041-1053.

Cole, M., Wilhelm, J. y Yang, H. (2015). Student Moon Observations and Spatial-Scientific Reasoning, International Journal of Science Education, 37(11), 1815-1833.

Danaia, L. y McKinnon, D. (2007). Common alternative astronomical conceptions encountered in junior secondary science classes: Why is this so? Astronomy Education Review, 6(2), 32-53.

Galagovsky, L. y Adúriz-Bravo, A. (2001). Modelos y analogías en la enseñanza de las ciencias naturales. El concepto de modelo didáctico analógico. Enseñanza de las ciencias, 19(2), 231-242.

Gali, F. y Venukapalli, S. (2021). Does visual-spatial cognition affect children´s astronomical experiences? European Journal of Education Studies, 8(1), 179-195. https://doi.org/10.46827/ejes.v8i1.3522

Galperin, D. (2016). Sistemas de referencia y enseñanza de las ciencias: el caso de los fenómenos astronómicos cotidianos [Tesis doctoral]. UNICEN.

Galperin D., Alvarez M., Heredia L. y Haramina J. (2020). Análisis de videos educativos y de divulgación sobre día/noche, estaciones y fases lunares. Revista Enseñanza de la Física, 32(no. Extra), 125-133.

Galperin, D., Alvarez, M. y Santa Ana, M. (2022). ¿Cómo se mueve la Luna en el cielo? Evaluación de una secuencia para la construcción de un modelo topocéntrico para la explicación de las fases lunares. Ápice.Revista de Educación Científica, 6(2), 33-51.

Galperin D., Prieto, L. y Heredia L. (2018). Concepciones de docentes sobre las causas de los fenómenos astronómicos cotidianos. En Papini, M. (comp.), Las ciencias de la naturaleza y la matemática en el aula: nuevos desafíos y paradigmas, 116-128. UNICEN.

Galperin D. y Raviolo A. (2014). Sistemas de referencia en la enseñanza de la Astronomía. Un análisis a partir de una revisión bibliográfica. Latin American Journal of Physics Education, 8(1), 136-148.

Galperin D. y Raviolo A. (2017). Análisis de imágenes relacionadas con día/noche, estaciones y fases lunares en textos de enseñanza primaria. Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, 12(1), 1-11.

Galperin, D. y Raviolo, A. (2019). Reference frames and astronomy teaching: the development of a topocentric approach to the lunar phases. Science Education International, 30(1), 28-37.

Gilbert, J. y Boulter, C. (eds.) (2000). Developing models in science education. Kluwer.

Guisasola, J., Amettler, J. y Zuza, K. (2020). Investigación basada en el diseño de Secuencias de Enseñanza-Aprendizaje: una línea de investigación emergente en Enseñanza de las Ciencias. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 18(1), 1801.

Johnson-Laird, P. (1983). Mental models. Cambridge University Press.

Nikolopoulou, A., Fili, S., Founta, M. y Starakis, I. (2023). Kindergarten students’ and pre-service teachers’ perceptions regarding the frequency of the Moon’s appearance at night. International Journal of Early Years Education, 32(1), 137-157.

Plomp, T. (2010). Educational Design Research: An Introduction. En Plomp, T. y Nieveen, N. (Eds), An Introduction to Educational Design Research. Proceedings of the seminar conducted at the East China Normal University.

Plummer, J., Kocareli, A. y Slagle, C. (2014). Learning to explain astronomy across moving frames of reference: Exploring the role of classroom and planetarium-based instructional contexts. International Journal of Science Education, 36(7), 1083-1106.

Sandín Esteban, M. (2003). Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y tradiciones. McGraw Hill.

Schoon, K. (1992). Students alternative conceptions of Earth and space. Journal of Geological Education, 40, 209-214.

Seel, N. (2017). Model-based learning: a synthesis of theory and research. Educational Technology Research and Development, 65, 931-966.

Shen, J. y Confrey, J. (2010). Justifying Alternative Models in Learning Astronomy: A study of K-8 science teacher´s understanding of frames of reference. International Journal of Science Education, 32(1), 1-29.

Slater, E., Morris, J. y McKinnon, D. (2018). Astronomy alternative conceptions in pre-adolescent students in Western Australia. International Journal of Science Education, 40(17), 2158-2180.

Suzuki, M. (2003). Conversations about the Moon with prospective teachers in Japan. Science Education, 87(6), 892-910.

Trumper, R. (2001). Assessing students’ basic astronomy conceptions from junior high school through university. Australian Science Teachers Journal, 47(1), 21-31.

Trundle, K. y Troland, T. (2005). The moon in children´s literature. Science and Children, 43(2), 40-43.

Türk, C. (2016). The Correlation between Pre-Service Science Teachers’ Astronomy Achievement, Attitudes towards Astronomy and Spatial Thinking Skills. Journal of Education and Learning, 5(2), 187-199.

Türk, C., Semercioglu, M. y Kalkan, H. (2017). A cross sectional study on the success of the pre-service science teachers regarding the moon and its movements. Journal of educational and instructional studies in the world, 7(1), 1-9.

Vega Navarro, A. (2007). Ideas, conocimientos y teorías de niños y adultos sobre las relaciones Sol-Tierra-Luna. Estado actual de las investigaciones. Revista de Educación, 342, 475-500.

Información adicional

Para citar este artículo: Galperin, D., Alvarez, M. y Lemus Frías, C. (2025) Diseño y evaluación de una secuencia topocéntrica para la enseñanza de las fases lunares en nivel secundario. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 22(2), 2801. http://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2025.v22.i2.2801

Declaración de autoría: Diego Galperin: conceptualización, metodología, recursos, supervisión, análisis formal, visualización, redacción (borrador original), redacción (revisión y edición). Marcelo Alvarez: investigación, análisis formal, administración del proyecto, redacción (revisión y edición). Claudia Lemus Frías: investigación, curación de datos, análisis formal, redacción (revisión y edición).

Información adicional

redalyc-journal-id: 920