Resumen: Ensayo que busca sistematizar y analizar información y datos secundarios producidos en México para el quinquenio 1976-1981, considerando específicamente el Sistema Nacional de Educación de Adultos (SNEA), predecesor inmediato anterior del Programa Nacional de Alfabetización (PRONALF, posteriormente MONALF), y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). En un intento descriptivo más que analítico, hacia el final discute una agenda de investigación en educación para adultos en México. Luego de la introducción se señalan algunos de los aspectos sociológicos de la educación para adultos como campo disciplinar. A continuación, se analiza la educación de los adultos y la alfabetización en México entre 1976-1981, distinguiendo las características de los educandos y la eficiencia del sistema. Por último, se propone una agenda de investigación en esta materia.

Palabras clave:Educación de adultosEducación de adultos, investigación educativa investigación educativa, políticas públicas políticas públicas.

Abstract: Essay that seeks to systematize and analyze information and secondary data produced in Mexico for the five-year period 1976-1981, specifically considering the national system of education of adults (SNEA), previous immediate predecessor of the national programme of literacy (PRONALF, later MONALF), and the National Institute for Adult Education (INEA). In an attempt to descriptive rather than analytical, towards the end it discusses an agenda of research in education for adults in Mexico. After the introduction identifies some of the sociological education for adults as a disciplinary field. Then analyzes the adult education and literacy in Mexico between 1976-1981, distinguishing characteristics of learners and the efficiency of the system. Finally, proposes an agenda for research in this area.

Keywords: Adult education, educational research, public policy.

De la historia para el presente

Educación para adultos y prácticas nacionales. Algunas reflexiones sobre el Sistema Nacional de Educación para Adultos en México, 1976-1981*

Centro de Estudios Educativos, A.C.

El trabajo cuya lectura proponemos en este ejemplar constituye una mirada global del subsistema de educación de adultos mexicano de su tiempo, de aquel de las etapas que le preceden, así como de las características de los destinatarios habituales desde el punto de vista de la sociología política, de los objetivos que usualmente se trazan estos programas y de su eficiencia terminal, aspectos todos por los que no solo ayuda a explicar, con mucho, lo que acontece en él durante la época actual, sino que, con base en ello, establece una agenda de investigación en la materia que está lejos de agotarse en nuestros días.

Tras un breve balance de las tendencias de la investigación educativa en educación formal, sobre todo de aquellas que buscan esclarecer la relación entre los sistemas educativos y la reproducción de las relaciones sociales de producción y la estratificación social, constata su escasez en el ámbito particular de la educación de adultos, y remite a las que, a partir de la investigación participativa y de la investigación-acción han dado cuenta de las experiencias más exitosas en este ámbito, las que no cuentan con presupuesto del Estado y se llevan a cabo en pequeñas comunidades, basadas en principios inspirados en la teoría y la práctica de la educación popular en México y el resto de los países del cono sur. Es, puntualiza, gracias a estos desarrollos a partir de los escritos de Paulo Freire desde los años sesenta, por los que existe un conocimiento acumulado sobre la forma de realizar exitosamente la educación de adultos en pequeños grupos y comunidades. Lamentablemente, este aprendizaje no ha sido capitalizado en programas gubernamentales que no logran remontar, hasta la fecha, los índices de rezago y la situación de desigualdad que reproducen. Lejos de ello, subraya, ha sido en el ámbito institucional donde se desnaturaliza e incluso desvirtúa el método liberador de la palabra que ponderaba la educación popular, despojándolo de su núcleo crítico radical en un proceso de “apropiación-descortezamiento-desconstrucción y reconstrucción” de los procesos críticos, hecho que deja al descubierto las dificultades de los programas masivos de asimilar y poner en práctica, en una escala distinta, los conocimientos derivados de estas experiencias microsociales por demás significativas.

La imposibilidad de encontrar puntos de acuerdo entre los investigadores críticos y los planeadores de los programas estatales de educación de adultos permite al autor involucrar a un tercer portador de interés, el propio adulto, el usuario del sistema, quien tal vez no pueda despejar los principales interrogantes de los primeros acerca la contribución de la alfabetización al incremento de la productividad de obreros o campesinos y su reflejo en una mejor ocupación o en un mejor salario; tampoco acerca del mejoramiento en la calidad de los recursos humanos y el desarrollo del país, o del aporte específico del dominio de la lectoescritura y las operaciones matemáticas básicas al empleo, los ingresos, la movilidad ocupacional y social, o al capital cultural de los neoalfabetizados, pero acaso podrá orientar a unos y otros sobre una formación que considere sus mecanismos de sobrevivencia, que respete sus intereses, necesidades básicas y programas políticos; que contribuya a hacer más amplios y diversos sus mecanismos de resistencia social, hacia una educación que abra horizontes de liberación para quienes hace decenios se encuentran en uno de los extremos de la distribución de la riqueza, los clientes preferenciales de la educación de adultos. Hacia ellos se orienta la agenda de investigación que sugiere el autor, hacia una que realmente esclarezca las interrelaciones entre los programas estatales de alfabetización y el mejoramiento de las condiciones de vida de sectores populares urbanos, suburbanos y rurales en nuestro país.

Las perspectivas críticas en educación, especialmente aquellas elaboradas en el contexto del capitalismo industrial avanzado, indagan acerca del papel que juega el aparato educativo en la reproducción de la fuerza de trabajo, estratificada tanto en términos de diferencias en los géneros sexuales como en clases sociales. Esto implica una investigación sobre el papel que juega la educación en el proceso de formación de clases, en los conflictos y contradicciones entre clases, sectores de clases y actores intraburocráticos, en la acumulación de capital, en el dominio político y en la legitimación de privilegios establecidos por los grupos dominantes en la formación social (Apple, 1982: 3; Giroux, 1983: 43-56).

En América Latina el refinamiento teórico comienza a imponerse sobre las primeras intuiciones y convicciones iniciales y, a la vez, los análisis más recientes comienzan a incorporar de manera orgánica algunos de los principales resultados de la investigación educativa en la pasada década (aunque muchos de ellos no se encuentran exentos de perplejidades teóricas). Hay, para decirlo lisa y llanamente, un esfuerzo por criticar los fundamentos de la crítica teórica vigente en los paradigmas establecidos. Pero una crítica que se realiza a la luz de las principales tendencias de desarrollo educativo, expuestas en un significativo cuerpo de investigaciones empíricas (Myers, 1980: 19-53).

En este contexto, y prescindiendo en este ensayo de una discusión teórica pormenorizada, convendría señalar que la tendencia dominante en la investigación educativa en América Latina ha sido estudiar las funciones sociales de la escuela, y en general de la educación formal. La agenda de investigación crítica de la educación ha tratado de responder la pregunta sobre el carácter reproductor (o no) de la escuela, respecto de las relaciones sociales de producción.

En este sentido, la educación de adultos ha sido mucho menos estudiada que, por ejemplo, problemáticas de la educación básica o de la educación superior. Y paradójicamente, un segmento sustantivo de dichas investigaciones en educación de adultos ha profundizado en el estudio de experiencias contestatarias o contradictorias (esto es, no reproductoras) respecto de las modalidades dominantes de la producción, el poder o la socialización cultural (Giroux,1983: 57-87; Torres, 1983a; Varios, 1982: 91-181; Freire, en Torres, 1977: 107-120; Fernández, 1978; De Santa Ana et al., 1970; Martin, 1971: 54-62; Weffort, 1968: 4-12).

Aún más, la educación de adultos, en lugar de estudiar instituciones desde perspectivas críticas, ha estudiado primordialmente prácticas; y en lugar de tomar como referencia empírica fundamental la estratificación social global, ha privilegiado el análisis de los sectores populares o de los sectores socialmente subordinados.

Cabe señalar también que, dado el carácter eminentemente práctico en materia político-pedagógica de su actividad y un cierto atraso relativo en la teoría de la educación de adultos, la investigación en educación de adultos es quizá muy escasa y poco sistematizada en el contexto educativo. Esto condice ciertamente con el bajo nivel de asignación presupuestal, tanto para el desarrollo de proyectos como para la investigación en educación de adultos en la región (Torres, 1984). Sin embargo, allí donde existe, esta investigación podría contarse entre las menos convencionales y quizá más estimulantes de la investigación educativa.

No es de extrañar, dados los considerandos anteriores, que el campo de la educación de adultos haya sido el ámbito propicio para el desarrollo de las experiencias más significativas en investigación participativa o investigación-acción (Gajardo, 1982; Rigal, 1980).

Por consiguiente, no es usual encontrar un buen número de investigaciones de buena calidad sobre sistemas nacionales de educación de adultos. lncluso muy a menudo se carece de información sobre fundamentos, estructuras y modos de organización y administración de los programas, recursos humanos, financieros y materiales, perfil de estudiantes y profesores, metodologías de enseñanza-aprendizaje, mecanismos de promoción y registro, material didáctico, eficiencia terminal del sistema, o resultados educativos y/o impactos sociales, políticos o económicos de dichos programas.

Por fortuna esta situación comienza a cambiar con la aparición de estudios detallados sobre experiencias tales como el Movimiento Brasileño de Alfabetización (MOBRAL) (Fletcher, 1982); sobre el Sistema Nacional de Educación de Adultos (SNEA) y el Programa Nacional de Alfabetización (PRONALF) en México (Sirvent y Vergara, 1983; Torres, 1983b; De Lella, 1982; CNTE-PRONALF, 1982); o la educación de adultos en Argentina (Hernández y Facciolo, 1983), por citar solo los países de más alto desarrollo relativo de la región.

Este ensayo pretende sistematizar y analizar información y datos secundarios producidos en México para el quinquenio 1976-1981, considerando específicamente el SNEA, predecesor inmediato anterior del Programa Nacional de Alfabetización (PRONALF, posteriormente MONALF), y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).1

En este sentido, se trata de un intento descriptivo más que analítico, aun cuando hacia el final se discuta una agenda de investigación en educación para adultos en México.

Luego de esta introducción se señalan algunos de los aspectos sociológicos de la educación para adultos como campo disciplinar. A continuación, se analiza la educación de los adultos y la alfabetización en México entre 1976-1981, distinguiéndose las características de los educandos y la eficiencia del sistema. Por último, se propone una agenda de investigación.2

La educación básica para adultos atiende las necesidades de los grupos sociales más empobrecidos, desposeídos de poder alguno y localizados en los niveles más bajos de la estratificación social en las sociedades nacionales de América Latina. A pesar de las dificultades para cuantificar esta población, mencionaremos algunas estimaciones aceptadas por los especialistas.

Por una parte, se señala que existen en América Latina aproximadamente 45 millones de analfabetos absolutos (12% de la población total de la región). México, con aproximadamente 6.5 millones de analfabetos absolutos, representa un séptimo del total de analfabetos de la región. Por otra parte, las disparidades regionales en esta materia son muy grandes. Por ejemplo, para 1970,3 el Distrito Federal tenía una tasa de analfabetismo de 9.1%, la cual era tres veces inferior a la tasa promedio nacional. Otros estados, en cambio, duplicaban el promedio nacional: Guanajuato tenía 35.5% de su población como analfabeta absoluta, Hidalgo y Querétaro tenían 37.9%, Oaxaca poseía 42% de analfabetos absolutos, mientras Chiapas con 43.3% y Guerrero con 44.6% de analfabetismo, constituían los casos extremos.

Para 1980 la situación no ha cambiado mucho en lo que a distribución regional se refiere. Por ejemplo, Chiapas cuenta ahora con el 38% de la población analfabeta y Guerrero con el 35.6%; sin embargo, ambos estados triplican el promedio nacional. Por supuesto, de considerarse en estas estadísticas el analfabetismo funcional y el analfabetismo por desuso, la población involucrada en estas categorías sería mucho mayor. Algunas estimaciones definen aproximadamente 22 millones de personas que se encontrarían debajo del límite mínimo de educación básica para adultos (Pescador, 1981: 11).

En general, la clientela educativa de los programas de alfabetización está constituida por una población de origen rural, o migrantes urbanos con un pasado campesino muy reciente. Esta clientela se localiza en las áreas suburbanas de las grandes metrópolis, o en las áreas geográficas de menor desarrollo relativo de un país. Muchos de ellos pertenecen a grupos étnicos, son monolingües, y las tasas de analfabetismo son más altas en los grupos de edades mayores a 25 años. El analfabetismo de las mujeres es proporcionalmente más alto que el de los hombres (CNTE-UNESCO, 1982: 17-19; Schmelkes, 1979; Solari, 1981: 21-34).

Conviene considerar específicamente la clientela de la educación básica de adultos.4 El perfil sociológico de esta clientela educativa incluiría sectores campesinos e indígenas en general, sectores marginales urbanos (especialmente amas de casa), autoempleados (por ejemplo, comerciantes ambulantes), trabajadores urbanos con remuneraciones bajas y fragmentarias, generalmente empleados en los niveles más bajos de las industrias de transformación o en el sector de servicios, empleados en servicios personales (por ejemplo servicio doméstico) y, en las áreas rurales, los segmentos más bajos de los sectores medios. En términos globales, según datos de la CEPAL, aproximadamente la mitad de la población económicamente activa de América Latina es analfabeta funcional (CEPAL,1976). En el caso de México, estas características han sido confirmadas por distintas investigaciones (COPLAMAR, 1982; Muñoz Izquierdo, 1979; Rebeil y Torres, 1980; Torres, 1984).

El rango de metas asignado a la educación básica de adultos varía desde ofrecer actitudes positivas hacia la cooperación, el trabajo, el desarrollo familiar, comunitario y nacional, o un mayor aprendizaje individual, hasta la alfabetización funcional y la enseñanza de las operaciones matemáticas fundamentales; desde promover una perspectiva científica en materia de salud, agricultura y temas afines, hasta la incorporación de conocimientos y destrezas funcionales para el trabajo; desde facilitar la entrada a los mercados de trabajo o fortalecer las oportunidades ocupacionales de los individuos hasta facilitar un conocimiento funcional y las habilidades necesarias para la participación cívica o política (Bee, 1981: 39-56; Bhola, 1981: 6-22; Blaug, 1966: 393-415; Levine, 1982: 249-266; Lowe, 1975; Schmelkes, 1982: 463-481; Torres, 1980, 1983b).

La magnitud del problema del analfabetismo y la educación básica para adultos, y la importancia de metas asignadas a la misma, han inspirado en las últimas décadas importantes esfuerzos de organizaciones internacionales como la UNESCO, y gobiernos de la región; esfuerzos que pretenden resolver el problema, o al menos disminuir la incidencia del analfabetismo en términos absolutos en el total de la población adulta. Este intento por diseñar estrategias efectivas en educación básica para adultos tiene una de sus expresiones más importantes en el Programa Experimental Mundial de Alfabetización, desarrollado por la UNESCO; esta impulsó o coordinó dicho programa entre 1965-1975 en China, Cuba, Tanzania, India, Vietnam, Irán, Argentina, Malí, Brasil y Somalia. Las primeras evaluaciones sistemáticas de sus resultados comienzan a surgir hacia fines de los setenta, aunque no todas presentan resultados halagüeños (Pescador, 1981: 11).

En México, el esfuerzo más sistemático y significativo desarrollado en las últimas décadas para afrontar el problema del analfabetismo y la educación básica para adultos, resulta de la creación del PRONALF,5 en abril de 1981, y posteriormente la constitución del INEA, en septiembre del mismo año.

En América Latina, la evaluación de campañas masivas de alfabetización y educación básica para adultos ha presentado resultados muy desiguales. Entre las complejidades del tema se encuentran las dificultades en establecer exactamente cuáles son las contribuciones de estos programas y políticas educativas a la productividad del trabajo, el aumento en el empleo (y empleabilidad de la fuerza de trabajo) y/o modificaciones en el ingreso o la movilidad ocupacional ascendente de los beneficiarios de dichos programas. Es decir, resulta difícil establecer las vinculaciones reales entre la educación básica de adultos y el desarrollo económico y social (La Belle, 1980; La Belle y Verhine, 1978).

Muchas de las investigaciones sobre estas cuestiones en América Latina abordan las siguientes preguntas: ¿es decisiva la contribución de la educación para adultos para incrementar la productividad de obreros y campesinos?; ¿este aumento en la productividad se reflejará directamente en una mejor ocupación y en un mejor salario?; ¿es posible atribuir el crecimiento del PIB, que no puede ser medido vía productividad del capital, al mejoramiento en la calidad de los recursos humanos del país?; si así fuera, ¿existe alguna contribución específica de la educación de adultos a este proceso?; ¿superar el analfabetismo –como introducción a los niveles iniciales de la educación formal– es una necesidad ineludible y precondición para que un país se desarrolle?; ¿alcanzar la lectura, escritura y cálculo elemental se refleja necesariamente en el mejoramiento, a corto plazo, de los ingresos y calidad de vida del alfabetizado?; ¿el dominio del alfabeto supone automáticamente un incremento en la productividad?; ¿cuál es la utilidad real del alfabetismo en las áreas rurales?; ¿cuáles son las contribuciones de la educación de adultos a los mecanismos de autoempleo de los graduados? En otros términos, ¿cuál es el aporte concreto de los programas masivos de educación de adultos sobre el empleo, los ingresos, la movilidad ocupacional y social, y el capital cultural de los neoalfabetizados? (Pescador, 1981).

Algunas de las respuestas más convencionales respecto de la educación de adultos y su contribución al desarrollo señalan, por una parte, que la alfabetización y la educación básica de adultos contribuyen al desarrollo económico mediante el aumento de la productividad de los nuevos alfabetas y, a la vez, ampliando los niveles de productividad de aquellos que trabajan con los neoalfabetizados (el llamado spillover effect). Por otra parte, esta contribución se verifica al reducirse los costos en la transmisión de información útil en materia de salud o nutrición a la población que sabe leer y escribir. Finalmente, se señala que la educación básica de adultos actúa como un instrumento de selección de los sujetos potencialmente más hábiles, ampliando sus posibilidades de movilidad social y, a la vez, facilitando en el resto de la sociedad una respuesta más elástica a una modificación en los incentivos económicos.

En síntesis, la educación básica de adultos (incluyendo alfabetización) sería muy útil para la fuerza de trabajo de bajos niveles de calificación que posee una fuerte tendencia a migrar, al hacerla más empleable y por lo tanto reducir el desempleo, el subempleo y la migración interregional e internacional (Blaug, 1966: 393-394; La Belle y Verhine, 1978; Phillips, 1970; Waiser, 1980: 4).

Sin embargo, a pesar de estas teorías sobre las relaciones entre la educación de adultos y el mercado de trabajo, no existe un conocimiento adecuado, fundado en investigación empírica, sobre el carácter de dichas relaciones en las experiencias desarrolladas en América Latina y en México. Entender el carácter de las vinculaciones entre la educación para adultos y los mercados de trabajo, así como conocer en mayor detalle los impactos de programas masivos de alfabetización, constituyen requisitos indispensables para continuar, sobre bases más firmes, el proceso de planeación educativa y la toma de decisiones en la materia. Especialmente cuando se trata de programas económicamente costosos, que se desarrollan en la actualidad, en el marco de un esfuerzo de austeridad y racionalización administrativa del sector público mexicano

Los considerandos anteriores no nos eximen de señalar que, siguiendo a Giroux, la educación de adultos y en particular la alfabetización, son temas que en el contexto del debate actual sobre el papel y el objetivo de la escolarización, parecieran haberse “escapado” de las ideologías que informan el debate. Especialmente en el caso de la alfabetización, esta es usualmente reducida al dominio de “habilidades” fundamentales, completamente subyugada a la lógica y a las necesidades del capital, y su valor es medido por los requerimientos para la expansión del proceso de trabajo. Giroux concluye que “la alfabetización, en este caso, representa una nueva senda para la admisión de los oprimidos en su tentativa de penetración en una esfera económica que los considera ciudadanos de segunda categoría” (Giroux, 1983: 58).

Cabría investigar mucho todavía en América Latina para ver el comportamiento y determinantes reales de los programas estatales de educación de adultos y alfabetización. Sin embargo, resulta evidente que la alfabetización no es una actividad política y epistemológicamente objetiva y neutra. Es un territorio de conflictos y negociación política entre segmentos, clases sociales y grupos en pugna. Pero también es una arena de diferenciación epistemológica donde concurren diferentes (y encontradas) metodologías, filosofías, ideologías, técnicas pedagógicas, en fin, prácticamente todas las dimensiones y distinciones posibles en una práctica educativa (Latapí, 1984: 17-53).

En segundo lugar, con raras excepciones, no se ha hecho una desmitificación de la supuesta inocencia política de la alfabetización. O cuando se ha hecho, como en el caso del pensamiento freireano, con el tiempo y la generalización de muchas de sus proposiciones, este ha sido a su vez usado como justificación teórica para programas muy diversos. Claro está que se hace uso de dicho planteamiento teórico, mediante el “descortezamiento” del núcleo crítico y radical de la propuesta, negando los fundamentos gnoseológicos y epistemológicos de la misma, y a través de una recuperación (terminológica, sobre todo) de sus aspectos metodológicos formales. Esta “recuperación” del planteamiento freireano, aun cuando parcial y subyugada dentro de un contexto teórico y político prácticamente contradictorio con los principios de una alfabetización problematizadora, sirve para postulaciones, objetivos, prácticas que niegan simplemente el espíritu y la letra de la propuesta inicial.

Así nos encontramos con conceptos cada vez más comunes en la alfabetización, como el uso del término concientización,6 el cual a la postre puede llegar a constituirse en un slogan vacío, de continuar este proceso de apropiación-descortezamiento-desconstrucción y reconstrucción de las teorías críticas por el discurso oficial en el capitalismo. Claro está que dichos términos podrían remplazarse en los discursos oficiales por conceptos quizá más añejos en la planificación educativa, pero indudablemente más expresivos de la gramática del discurso mismo, como por ejemplo modernización, incremento de la productividad, o aumento de la participación cívica.

Ahora bien, no hay que olvidar que introducir una problemática determinada en un contexto teórico muy distinto, no es siempre una operación epistemológica, teórica y metodológica exenta de complicaciones. Quizá el riesgo más evidente surge al analizar la congruencia y coherencia de una propuesta que recoge vertientes teóricas tan disímiles. Así, el incluir algunos términos freireanos en proyectos estatales, bastante lejanos en la práctica a la propuesta original, produce inconsistencias y tensiones que alteran el desarrollo mismo del proyecto de alfabetización.

Cuando se recurre, por ejemplo, a sinónimos terminológicos como evocar un método de la “palabra generadora”, más allá de proveer una justificación teórica para su uso (y por cierto restringida), solo provoca inconsistencias en un método que tiene un neto contenido y tonalidad pedagógica sin el carácter crítico de la versión original. Así, resultará un nuevo método, al cual se lo criticará por lo que insinúa o propone y no hace (es decir, su distancia entre teoría y práctica), y por lo que pareciera ser el núcleo de su propuesta, elaborada en términos sin suficiente precisión, y baja efectividad operativa (Rubio, 1983).

En tercer lugar, se discute comúnmente la alfabetización desde dos posiciones, a simple vista irreconciliables: la del planificador gubernamental, y la del crítico de la política educativa oficial. Hay, por supuesto, una tercera voz que rara vez se deja escuchar: la del sujeto de la alfabetización.

Mientras el planificador reclama por una mayor inserción de la educación de adultos con los requerimientos de los mercados de trabajo, el crítico subraya cómo las condiciones y patrones sociales y culturales que atan la escuela al Estado, al proceso de trabajo y a la vida doméstica familiar, también se verifican en las intencionalidades, el currículo y la planificación y organización de los programas gubernamentales de alfabetización. Mientras el planificador alegremente justifica su esfuerzo en promover la alfabetización (de una manera económica y eficiente), como una contribución para aumentar la calidad de vida de los beneficiarios, el crítico escépticamente observa cómo la cultura dominante se inserta en los programas de educación de adultos, y cómo la forma y el contenido ideológico del currículo simplemente reproducen la cultura hegemónica a expensas de las necesidades y demandas de las comunidades mismas. No es este el momento de juzgar dichas posiciones, que no responden por supuesto a roles adquiridos sino, y sobre todo, a visiones contradictorias del poder, la economía y la educación.

Hay que señalar, sin embargo, que la carencia de voz de los sujetos de la alfabetización nos enfrenta a un interrogante, correctamente planteado por J. C. Tedesco, y que constituye un verdadero desafío: ¿cómo construir una alternativa pedagógica válida para los sectores populares en América Latina? (Tedesco, 1983). Una que se inscriba en sus mecanismos de sobrevivencia, que respete sus intereses, necesidades básicas y programas político-pedagógicos, o que contribuya a diversificar y ampliar sus mecanismos de resistencia social. Parecería que una pregunta tal no tiene una sola respuesta. Incluso más, lo primero que se registra en esta discusión son las limitaciones para ofrecer una respuesta plausible.

Es menester dejar hablar a los sectores populares, lo cual en sí mismo no constituye una empresa fácil. Los sectores populares, socialmente subordinados, están sujetos a los mecanismos de control, manipulación, dominio y explotación social (en cualquiera de las vertientes teóricas críticas que se escoja). Estos procesos no son eufemismos de la razón histórica. Para algunos autores, hay en los sectores populares un discurso crítico en estado práctico. Para otros, existe en los sectores populares un currículo oculto y un currículo explícito muy difícil de decodificar, dadas las características del segmento social que construye dicho currículo. En fin, habría otros que desde un relativismo cultural niegan a dichos sectores la capacidad de construir un currículo tal. Resolver este interrogante pareciera ser una precondición para contestar nuestra pregunta.

En cualquier caso, el problema central sigue vigente: ¿cómo estructurar un currículo que responda a las demandas, necesidades e intereses de las comunidades?, ¿cómo establecer mecanismos de comunicación y traducción técnica de dichos contenidos, sin que la interpretación desfigure de manera tal la gramática, las proposiciones y el estilo del discurso que se quiere rescatar, al punto que se proponga un discurso ajeno al de los sectores populares? Estas son algunas de las demandas que no pueden ser respondidas en estos momentos, y donde la investigación en educación de adultos tiene responsabilidades concretas.

La comunicabilidad del discurso del planificador con el discurso del crítico es una tarea muy difícil. Para algunos, imposible. Pero hacer terciar en la polémica el discurso de los sectores populares es algo mucho más complicado aún, y que sin duda hará aún más complejas las posibilidades de inteligibilidad entre los discursos oficiales y alternativos en educación de adultos.

La magnitud del problema de educación de adultos en México se muestra al revisar las cifras de la demanda potencial de educación básica para adultos en 1976-1977: seis millones de analfabetos, 13 millones de adultos con primaria incompleta y siete millones de adultos con secundaria incompleta (Solana, 1980). Es decir, 74% del total de la población mayor de 15 años era potencial demandante de los servicios de educación para adultos.

La complejidad del problema se acrecienta cuando se distinguen los diversos niveles de la educación para adultos: alfabetización (como introducción a los rudimentos de la lectura, escritura y cálculo), educación básica (que abarcaría primaria y secundaria), capacitación laboral (que implica calificación técnica y adiestramiento de la fuerza de trabajo en función de las necesidades del proceso de industrialización), y extensión agrícola (orientada hacia la capacitación de la fuerza de trabajo agrícola, aun cuando en sus orígenes fuera el conjunto de procesos coadyuvantes a la integración del campesino en los proyectos de reforma agraria).

En términos generales, se ha entendido la educación de adultos como una acción sistemática, viabilizada por canales no tradicionales (esto es, no formal, extraescolar) y con una orientación claramente remedial o compensatoria, atendiendo a los sectores de la población que por distintos motivos –económicos, políticos, sociales o psicológicos– quedaron al margen de la escolarización, constituyendo lo que se considera el “rezago educativo”. En México, la atención a la educación para adultos en 1976-1981 se realizaba por distintos canales, modalidades e instituciones. Diversas agencias gubernamentales vinculadas a la problemática agrícola, por ejemplo, realizaban tareas de alfabetización, capacitación campesina o ambas. Sería difícil trazar un mapa exhaustivo de las instituciones gubernamentales, que de una forma u otra intervenían o intervienen en la educación para adultos; ni que decir de las instituciones no gubernamentales que lo hacen.

Sin embargo, es ilustrativo reseñar las principales actividades desarrolladas en el ámbito de la SEP por la Dirección General de Educación para Adultos (DGEA), la cual –desde su creación en 1978 y hasta su desaparición en 1981– concentró muchos de los servicios consolidados a través de la experiencia de educación para adultos del Estado mexicano posrevolucionario. Junto con el sostenimiento de diversas instituciones básicas, facilitó la operación de convenios específicos con otras instituciones para atender otras tantas poblaciones particulares de adultos.

Entre los servicios más importantes se cuentan los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), los que desarrollan actividades de introducción a la primaria –alfabetización– y de primaria intensiva. Se localizan fundamentalmente en áreas urbanas y se rigen por el calendario oficial. En 1980 existían 983 CEBA que atendían a una población total de 99 903 adultos. En el ciclo escolar 1978-1979 acreditaron 24 625 alumnos.

Otro servicio lo constituían las Misiones Culturales orientadas principalmente hacia la educación de adultos en comunidades rurales, que desarrollaban actividades de capacitación y, en menor medida, de atención a la educación general básica. En 1980 existían 215 misiones, con 1700 maestros, que atendían a 645 comunidades con una población total de 202 800 personas.

Otro servicio fundamental lo constituía la telesecundaria, que en 1980 operaba como telesecundaria federal en diez estados y como telesecundaria estatal en cuatro; contaba con un total de 647 telesecundarias federales y 120 telesecundarias estatales. En dicho año funcionaban 2 297 teleaulas federales y 335 estatales; la población atendida era de 79 415 alumnos con un total de 2 692 maestros; en el ciclo escolar 1979-1980 se contaba con 20 095 egresados.7

De igual modo existían las salas de lectura, orientadas a proporcionar servicio de biblioteca y promover actividades socioculturales en comunidades rurales. Durante el año lectivo 1978-1979, atendieron a 73 245 lectores en 99 comunidades del país.

Otra modalidad de atención muy importante lo constituía la primaria nocturna. Hacia 1980 existían en todos los estados del país más de 450 centros, que atendían a una población de 65 621 alumnos. Junto con esta se encontraban las escuelas secundarias para trabajadores, las cuales atendieron en el ciclo escolar 1978-1979 a 47 828 alumnos en primer año, 36 162 en segundo y 27 782 en tercero.

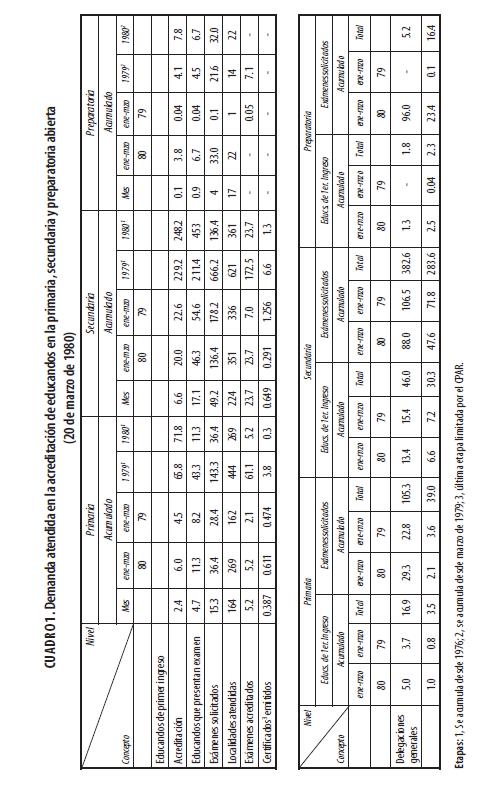

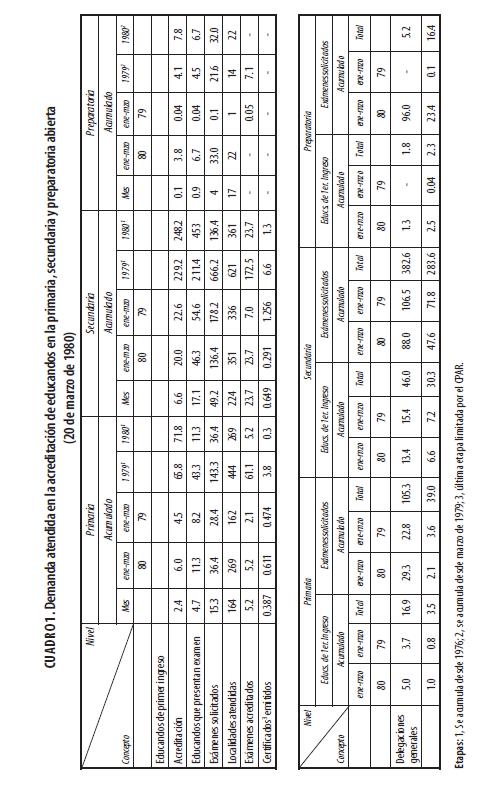

Otro aspecto muy importante de la educación de los adultos lo constituye la primaria, la secundaria y la preparatoria abierta; el cuadro 1 presenta los datos básicos para estas modalidades.

Como se puede observar, el nivel de eficiencia del sistema abierto, medido por la cantidad de exámenes presentados y aprobados en relación con el total de la población incorporada, era muy bajo, y referido al total de la población demandante, insignificante. Igualmente, las modalidades de atención escolarizada eran insuficientes para atender a toda la población demandante. Las variables explicativas de la eficiencia de un sistema de educación para adultos pueden ser múltiples. Intervienen variables representativas del contexto sociogeográfico en que se encuentra el educando –por ejemplo, el nivel de desarrollo de la entidad de residencia– así como variables representativas de los antecedentes sociales, educativos y personales del mismo, tales como la edad, el sexo, la escolaridad y la ocupación de los padres. Se pueden señalar también variables representativas del proceso de aprendizaje en sentido estricto, como la calidad del material didáctico o la intensidad de estudio. Influyen igualmente variables representativas de las expectativas y aspiraciones de los sujetos –niveles educativos que se desean terminar, expectativas ocupacionales– y variables provenientes de las determinaciones mismas que proporciona el sistema nacional de educación para adultos, como las características de los asesores y la modalidad de atención.

En el quinquenio 1976-1981, algunos niveles de la educación para adultos en México se encontraban más afectados en su calidad y cobertura que otros, como sería el caso de la atención a la alfabetización. Sobre esto volveremos más adelante.

Demanda atendida en la acreditación de educandos en la primaria, secundaria y preparatoria abierta (20 de marzo de 1980)

Etapas: 1, Se acumula desde 1976; 2, se acumula desde marzo de 1979; 3, última etapa limitada por el CPAR.

La educación no formal ha sido definida como “cualquier actividad educativa organizada y sistemática, llevada a cabo fuera del marco de trabajo del sistema formal, que tenga por objeto proveer tipos selectos de aprendizaje para subgrupos particulares de la población, tanto para niños como para adultos” (Coombs y Ahmed, 1974: 8). Los programas educativos no formales, rara vez han sido concebidos para remplazar a la escuela formal. Por el contrario, han sido diseñados como un complemento o suplemento de esta, o también, como una medida programática para llegar hacia esa población particular para la cual la escuela ha sido inapropiada o ineficaz. En este sentido, resulta sumamente importante conocer el perfil del educando adulto en dicha población particular.

Lamentablemente, y a pesar de gruesas indicaciones que se pueden desprender de una vasta y variada bibliografía,8 no se cuenta –al menos en el caso de México– con una caracterización precisa del perfil de la demanda potencial en educación de adultos. Se puede echar mano entonces al perfil resultante de la demanda efectiva (adultos registrados) y efectuar algunas inferencias, a partir de esta población particular, sobre las características del universo mayor.

Los educandos registrados en el sistema de educación para adultos son preponderantemente de sexo femenino (2/3 son mujeres), con un alto porcentaje de mujeres en los niveles introductorios, que disminuye en la medida en que aumenta el nivel educativo (CENIET, 1976: 8). En primaria, 34% son hombres y 66% mujeres: en secundaria la composición es de 40 y 60% respectivamente (DGAC, 1978: 24).

La estructura por edades presenta educandos menores de 30 años, con una edad promedio de 26 años en primaria y de 23 años en secundaria; es decir, a mayor nivel educativo, menor edad.

Ambas distribuciones –primaria y secundaria— difieren bastante de la población total mayor de 15 años que se distribuye más homogéneamente hacia las edades mayores.

Debe señalarse que, en una población como la mexicana, con una alta tasa de natalidad y un “rejuvenecimiento” relativo de la pirámide poblacional, es muy importante considerar el problema educativo tomando en cuenta las edades. Por ejemplo, en el caso del analfabetismo, considerados conjuntamente el absoluto y el funcional (población con solo dos años de escolaridad, en la definición de COPLAMAR) en 1978 estarían en condiciones de analfabetismo 13.39 millones de mexicanos, esto es 37.2% de la población de 15 años y más. Aun cuando durante el periodo 1970-1978, la tasa de crecimiento de este grupo de población habría disminuido con respecto a la del periodo 1960-1970 (COPLAMAR, 1982: 18).

Es sorprendente observar que en el estudio del CENIET, se detecten educandos de mayor edad comparativamente con estudios posteriores (1978-1979). Asimismo, se constata que cuando más alto es el nivel de registro, más joven es la población (CENIET, 1976: 84). Los resultados pueden estar muy sesgados por tratarse de la zona metropolitana, o por un proceso de “rejuvenecimiento” de la población educativa. Hacia esto parece apuntar DGAC cuando señala que “en general, vemos que el SNEA atrae a los adolescentes y adultos jóvenes, a aquellos que tienen relativamente pocos años de haber dejado de estudiar en el sistema escolarizado, en donde no concluyeron sus estudios. El fenómeno se acentúa en secundaria, donde 67% de los educandos están entre los 15 y los 24 años de edad (en primaria es 59%)” (DGAC, 1978: 26). A nivel nacional, el estado civil es preponderantemente soltero (lo cual reduce por una parte la posibilidad de un educando con muchas personas a su cargo en términos económicos, y por otra, habla de una población con mayor tiempo libre por no contar con cargas familiares). En la zona metropolitana, en cambio, se invierten los guarismos predominando el estado civil casado –sobre todo, altamente relacionado con la ocupación “ama de casa” (CENIET, 1976: 86).

n la ocupación “ama de casa” (CENIET, 1976: 86).

La actividad ocupacional presenta que aproximadamente dos terceras partes señalan como su actividad principal el trabajo, y alrededor de la mitad de los educandos están empleados en el sector público (DGAC-CEE, 1979: cap. 3.2) concentrándose la posición en la ocupación en la categoría obreros y empleados (75% en primaria y 84% en secundaria).

La rama de actividad predominante es la de servicios (44% de los registrados en primaria y 36% de los registrados en secundaria) y las industrias de transformación (19% en primaria y 20% en secundaria).

En términos generales, dos de cada cinco educandos dentro del SNEA no trabajan; uno de cada cuatro trabaja en servicios y uno de cada nueve en industrias de transformación. Sin embargo, no debe pensarse que existe una alta proporción de desocupados: en la encuesta de 1976, solo 24% se declaró como buscador de trabajo, mientras en secundaria 33% se declaró estudiante de tiempo completo (DGAC, 1979: 38 y ss.).

Es muy interesante observar la situación dentro del sector público federal –uno de los más importantes empleadores–. En 1975, el Censo de Recursos Humanos del Sector Público Federal señala que, de un total de 1 394 396 empleados, 685 730 (49.2%) no habían alcanzado los niveles de la educación general básica, distribuidos de la siguiente manera: 29 083 analfabetos, 196 255 con primaria incompleta y con secundaria incompleta 460 392.

Volviendo a la caracterización del educando –adulto–, los antecedentes sociales muestran que la gran mayoría de los padres de los educandos tienen (o tuvieron) ocupaciones manuales. Asimismo, el análisis del índice de alimentación parece indicar que la población atendida corresponde a los sectores sociales más bajos de las zonas urbanas y a los más altos de las zonas rurales (DGSA-CEE, 1979: cap. 3.2). Se podría sostener, sin embargo, la hipótesis de que los sistemas abiertos, por las características de las personas inscritas, han llegado a ser básicamente urbanos (COPLAMAR, 1982: 122).

La distribución por estados sigue las mismas pautas de comportamiento que la educación escolarizada. Por una parte, se observa una disminución en términos relativos del rezago, lo cual refleja un mejoramiento de las condiciones de escolaridad de la población adulta (ibíd., 1982: cuadro 3.22). Sin embargo, se puede observar que, por una parte, se mantiene el crecimiento absoluto del rezago en todas las entidades y, por otra, se observa una desigual disminución relativa del mismo entre las entidades, manteniéndose en general las diferencias entre los estados más escolarizados (con mayor nivel de desarrollo) y los menos escolarizados (ibíd., 1982: 25).

Es decir, la oferta educativa para adultos funcionaba de manera más eficiente en comunidades urbanas y, en especial en aquellas que corresponden a regiones con mayor grado de desarrollo relativo. Quedaría señalar las motivaciones para ingresar a los diferentes niveles educativos, y las expectativas escolares y ocupacionales de los sujetos.

Las motivaciones eran diversas. Las mujeres casadas, especialmente las que se definían como amas de casa, señalaban como su principal interés el incorporarse a los sistemas de educación para adultos para ayudar en las tareas escolares a sus hijos. En términos generales, no manifestaban interés por acreditar los diferentes niveles, pero sí por dominar los contenidos (CENIET,1976: 86). El incremento de población masculina en el nivel de secundaria reflejaba para algunas investigaciones la utilidad que tiene en el trabajo el poseer un certificado de secundaria.

Estos datos revelarían dos aspectos. Por una parte, que la educación no formal puede ofrecer un pequeño cambio en el estatus o en el salario a la fuerza de trabajo empleada que ocupa las posiciones socioeconómicas más bajas. Desde esta perspectiva, pueden existir, en un nivel específico (por ejemplo, en secundaria para adultos) motivaciones netamente económicas para incorporarse a la educación de adultos. A la vez, la adquisición de un certificado de primaria no tendría compensación alguna en este sentido. No obstante, una investigación señala lo contrario (DGAC-CEE, 1979: cap. 2.31).

Por otra parte, habría indicios para sostener la hipótesis de La Belle y Verhine acerca de que la educación adquirida después del ingreso al trabajo tiene gran impacto sobre el estatus y el salario (1978: 13). Claro está que la educación para adultos no puede ser muy atractiva para el adulto desocupado, máxime si le implica erogaciones que incrementan su costo-oportunidad. A pesar de que los libros de primaria son gratuitos, hay que considerar otros gastos, como fueron en 1976-1979 el pago de los exámenes de acreditación, transporte, material auxiliar mínimo o fotografías.

Finalmente, las investigaciones señalan que muchos de los educandos poseían expectativas de llegar a completar una carrera subprofesional.

Las evaluaciones sobre la eficiencia del sistema son críticas. En una investigación se señala que "los individuos que han tomado esa decisión no están obteniendo, de hecho, los beneficios que –en condiciones de mayor eficiencia– podrían derivarse de las ventajas que ofrece este sistema (respecto al número de horas de estudio que son necesarias para acreditar cada ciclo y respecto a la flexibilidad de los horarios) si se compara con el sistema escolar convencional” (DGAC-CEE, 1979: cap. 7).

Más drásticamente aún: “como se señalaba en el diagnóstico, en la actualidad los servicios educativos para adultos no constituyen un subsistema coherente y se encuentran desarticulados, no tienen prioridad y funcionan con escasos recursos, lo cual se traduce en bajos niveles de atención y eficiencia” (COPLAMAR, 1982: 119).

Convendría abordar tres aspectos relevantes que se desprenden de las conclusiones de dichas investigaciones. En primer lugar, ¿por qué los servicios de la educación de adultos no son atractivos para la población de sexo masculino? En segundo lugar, ¿cuáles son los principales problemas que se deben resolver en torno a los asesores de adultos? Por último, si el propósito de un sistema de educación de adultos es la atención y acreditación de los estudios, ¿cuáles son los resultados del sistema?

Si revisamos la distribución por sexos de la población mexicana mayor de 15 años, encontramos que, en 1970, 50.03% eran hombres y 49.97% mujeres.

En 1980 (SPP-CONAPO-CELADE, s/f: 8) se mantiene una distribución similar. El hecho de que 2/3 de los educandos en los servicios de educación de adultos en 1976-1981 sean mujeres, no corresponde con la distribución nacional. ¿Por qué estos servicios no son atractivos para la población de sexo masculino? He aquí un primer problema a resolver.

Su mayor inserción en los mercados de trabajo, su menor tiempo libre, la desvalorización de los títulos de enseñanza primaria en términos ocupacionales, la extensa duración de los estudios (2450 horas para acreditar los exámenes de primaria, 3 360 horas para los de secundaria), son algunos de los factores que, en 1976-1981, disuadían al adulto de sexo masculino para incorporarse al sistema. ¿Se ha diseñado un servicio de promoción y motivación especialmente dirigido a los educandos adultos varones, e incluso nuevas formas educativas que permitan una más alta participación de los hombres en estos programas?

¿Cuáles son los principales problemas a resolver respecto de los asesores? Convendría, antes que nada, caracterizar rápidamente a los asesores. El asesor en educación de adultos, en 1976-1981, tiene 27 años de edad en promedio, es preponderantemente del sexo femenino en primaria y masculino en secundaria. No tuvieron cursos de capacitación por lo general, pero en término medio tienen un nivel educativo de preparatoria o superior. Dedicaban aproximadamente una hora diaria al sistema y poseían una experiencia en educación de adultos menor de un año.

Como se dice expresamente en una investigación, “el análisis señaló también que, en algunos casos, la edad, escolaridad, experiencia, capacitación y grado de dedicación de los asesores interviene significativamente en la determinación de las tasas de rendimiento del sistema” (DGAC-CEE,1979: 16).

Estos aspectos contribuyen a enmarcar el problema “cualitativo” de los asesores; veamos ahora el cuantitativo. “Para atender a 1.29 millones de adultos en 1980, se requerirán 57346 educadores, cifra que ascendería hasta 267290 educadores en 1991, suponiendo un óptimo de un asesor de sistemas abiertos por cada 20 alumnos y un maestro de educación de adultos por cada 32 alumnos” (COPLAMAR, 1982: 128). Como se desprende de estas cifras, la demanda de asesores en México ha sido, y probablemente continúa siendo, muy grande. Esto es un desafío para diseñar mecanismos múltiples, ágiles y eficientes de formación y capacitación de asesores para responder a la evolución de la demanda.

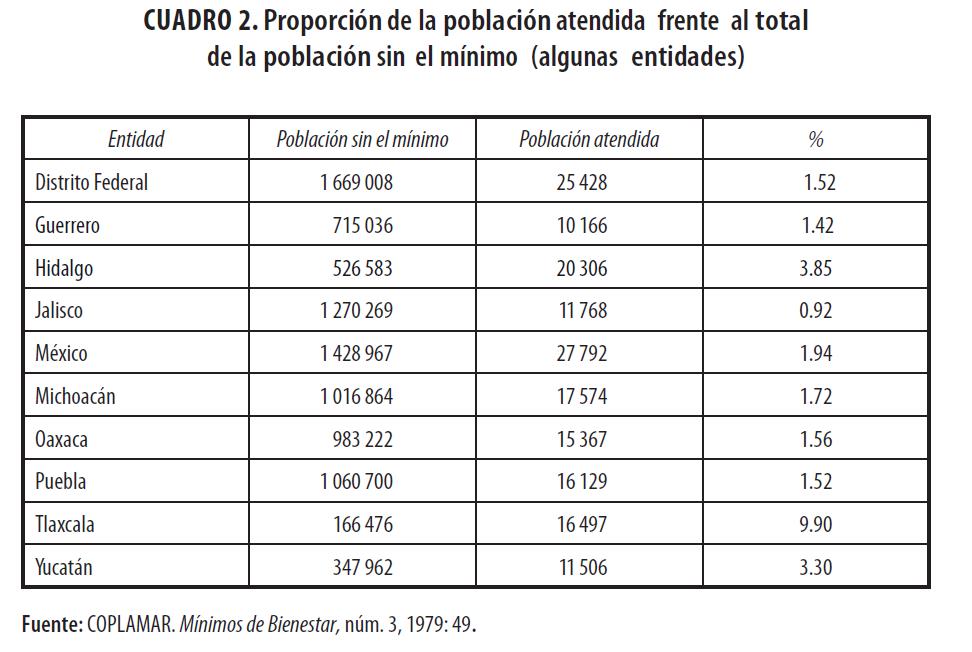

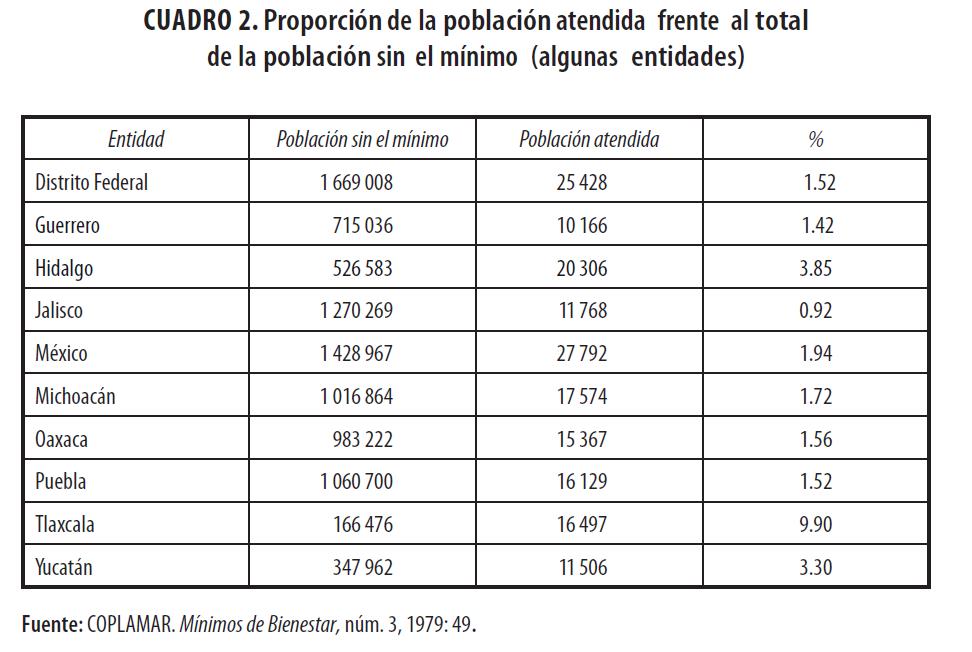

Por último, uno de los principales problemas que se debatían en el contexto 1976-1981 era la baja productividad del sistema. Conforme a los datos, la atención de la alfabetización tiene una tasa de crecimiento negativa de -21.3% anual entre 1978-1980. En cambio, la primaria de adultos tuvo un incremento sustancial (81.3% anual). El total de la población atendida se incrementó a una tasa de 20.8% de promedio anual. Pese a esto, en términos absolutos, el crecimiento no fue tan significativo frente a la magnitud del rezago (COPLAMAR,1982: 39). Véase, por ejemplo, en el cuadro 2, la proporción de población atendida frente al total de la población sin el mínimo en algunas entidades.

Proporción de la población atendida frente al total de la población sin el mínimo (algunas entidades)

COPLAMAR. Mínimos de Bienestar, núm. 3, 1979: 49.

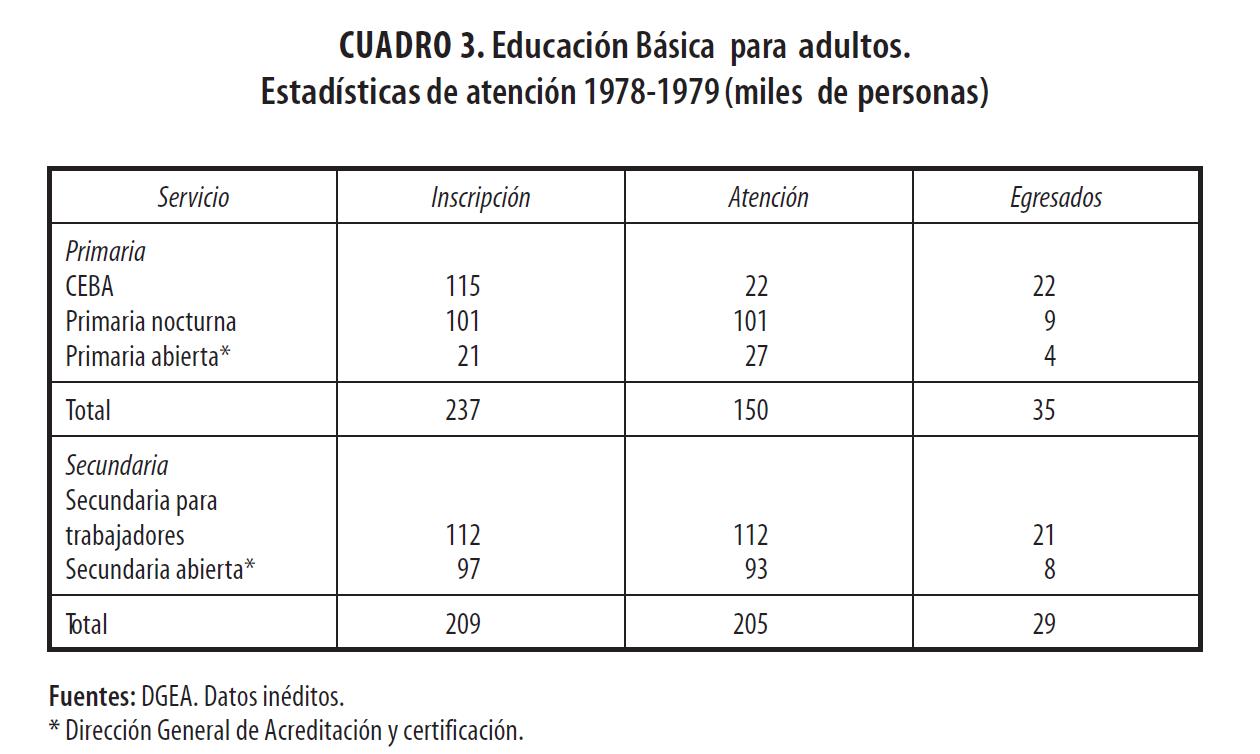

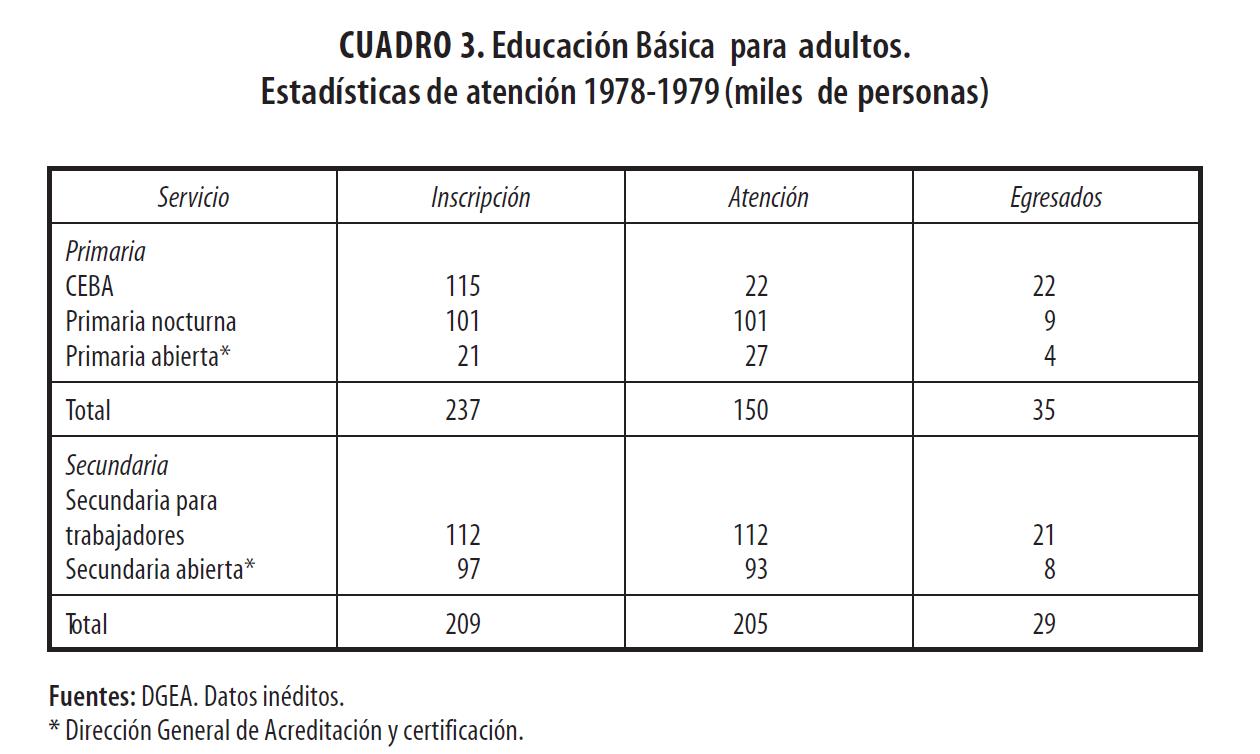

Como puede observarse en el cuadro 3, del total de inscritos en primaria solo 63% cursó efectivamente estudios y de estos solo 23.3% los acreditó. En secundaria, la relación entre inscripción y atención mejora sustancialmente, pero la acreditación es inferior a la que se da en primaria, con un total de aproximadamente 14% de egresados. Es decir, los sistemas más escolarizados como los CEBA tienen una alta eficiencia entre atención y egreso, aunque un comportamiento muy errático en la relación inscripción-atención.

Los CEBA, la secundaria para trabajadores y la primaria abierta, a pesar de tener una relación más alta que los otros servicios entre inscripción y atención, nunca superan 20% de egresados respecto a la población inscrita en el servicio.

Educación Básica para adultos. Estadísticas de atención 1978-1979 (miles de personas)

DGEA. Datos inéditos. * Dirección General de Acreditación y certificación.

Entre las propuestas surgidas de evaluaciones e investigaciones se contaba la de revitalizar los programas dirigidos específicamente a atender la alfabetización y, a la vez, dar un impulso diferencial al proceso, destacando más las necesidades del medio rural que las del medio urbano. Quedaría por constatar cómo y en qué medida los programas y servicios de educación de adultos que comenzaron a operar en 1981, resolvieron dichos interrogantes.

1. Convendría determinar un perfil socioeconómico y cultural de los analfabetos que se incorporaron a los programas de educación de adultos y alfabetización, incluyendo antecedentes sociales, educacionales y familiares, empleo, ingresos y gastos, razones para incorporarse a dicho programa, conocimientos y opiniones acerca de la sociedad mexicana.9

2. Convendría determinar el papel de la educación básica de adultos y la alfabetización en el mejoramiento familiar y personal de los beneficiarios de este programa, a partir de las autopercepciones y experiencias de los neoanalfabetizados.

3. Otro aspecto fundamental es la determinación de las contribuciones específicas de la lectoescritura y el dominio de las operaciones matemáticas básicas para ampliar y/o modificar mecanismos de autoempleo de los beneficiarios del programa.

4. Es indispensable efectuar la determinación y análisis de las posibles modificaciones en el nivel de ingresos, empleo, tipo de ocupación, movilidad ocupacional y capital cultural de los beneficiarios de estos programas, una vez transcurrido un periodo determinado de su egreso del programa (por ejemplo, un año después).

Entre los objetivos específicos de proyectos de investigación orientados a programas de alfabetización, podrían contarse los siguientes:

1. Elaboración de un marco analítico sobre las interrelaciones entre programas masivos de alfabetización, mejoramiento de las condiciones de vida de sectores populares urbanos, suburbanos y rurales en México, y continuidad del aprendizaje formal de la lectoescritura y las matemáticas.

2. Elaboración de un modelo de seguimiento de graduados de programas de alfabetización, que permite estudiar los cambios a corto y mediano plazos en variables específicamente determinadas (por ejemplo, condición de empleo, o tipo de ocupación) una vez abandonado el programa de estudios. Estimación de la condición de neoanalfabetizado para dichas modificaciones.

3. Elaboración de un análisis sistemático de las posibles contribuciones de programas de alfabetización y educación básica de adultos a los procesos de autoempleo de sus graduados, a partir de las experiencias de un conjunto selecto de casos.

4. Diseño de un conjunto de alternativas organizativas y de actividades pedagógicas para posalfabetización que puedan ser implementadas para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje y, a la vez, vincule a la neoalfabetización de manera más estrecha con los circuitos de empleo, especialmente los mercados de trabajo informal (autoempleo).

5. Recopilación del conjunto de experiencias de los neoalfabetizados, especialmente en términos de acceso y uso de nueva información, y en términos de lectura y escritura de nuevos materiales. Experiencias que podrían ser incorporadas para su análisis crítico y difusión en un sistema de capacitación para organizadores regionales, asesores o maestros de educación de adultos dedicados a diseñar y operacionalizar alternativas de posalfabetización en México.

De poder llevarse a buen término una agenda de investigación tal, los resultados aportarían más elementos de juicio y análisis a una discusión teórica y metodológica cada vez más pormenorizada sobre los efectos de las variables educativas en educación para adultos en los beneficiarios de los sistemas. Se trata de una polémica cada vez más pronunciada, no solo para saber si existen dichos efectos o estimar cuál es su magnitud y diversidad, sino también en términos de estrategia y modelos alternativos de educación de adultos a ser impulsados en los países capitalistas dependientes.

Demanda atendida en la acreditación de educandos en la primaria, secundaria y preparatoria abierta (20 de marzo de 1980)

Etapas: 1, Se acumula desde 1976; 2, se acumula desde marzo de 1979; 3, última etapa limitada por el CPAR.

Proporción de la población atendida frente al total de la población sin el mínimo (algunas entidades)

COPLAMAR. Mínimos de Bienestar, núm. 3, 1979: 49.

Educación Básica para adultos. Estadísticas de atención 1978-1979 (miles de personas)

DGEA. Datos inéditos. * Dirección General de Acreditación y certificación.