Resumen: El objetivo de este artículo es examinar las implicaciones que tiene la implementación de sistemas de transferencia de resultados de investigación y capacidades de innovación en las Instituciones de Educación Superior, lo que permitirá que éstas puedan contar con mecanismos efectivos para desarrollar estrategias de fortalecimiento en sus estructuras misionales de docencia, investigación, extensión, e internacionalización. La metodología empleada es la revisión sistemática de literatura, mediante la definición de preguntas de investigación, estrategias de búsqueda y definición de criterios de calidad de las publicaciones, esto llevó a obtener resultados como la identificación de diferentes modelos, tácticas y acciones de la implementación de dichos sistemas en las Instituciones de Educación Superior, concluyendo que la ejecución de éstos generan mayores mecanismos para fortalecer los aspectos misionales de estas instituciones.

Palabras clave: transferencia de resultados de investigación, capacidades de innovación, instituciones de educación superior, transferencia tecnológica.

Abstract: The objective of this article is to examine the implications that have the implementation of transfer systems of research results and innovation capacities in Higher Education Institutions, which will allow them to have effective mechanisms to develop strategies for strengthening their missionary structure of teaching, research, extension, and internationalization. The methodology used is the systematic review of literature, through the definition of research questions, search strategies and definition of quality criteria of publications—this led to obtain results such as the identification of different models, tactics and actions of the implementation of these systems in the Higher Education Institutions, concluding that the execution of them generate greater mechanisms to strengthen the missionary aspects of these institutions.

Keywords: transfer of research results, innovation capabilities, higher education institutions.

1. Introducción

Inicialmente debe considerarse que, si bien la globalización ha dinamizado la economía y ha interconectado a las naciones, igualmente ha llevado a que se generen brechas entre diversas regiones; ello ha llevado a que se hable de “países en desarrollo” y “países desarrollados” o de primer mundo. Para los primeros la adaptación a los nuevos retos que generan mercados de economía abierta es más compleja, más si se toman en cuenta los contextos sociopolíticos que han atravesado –como es el caso de las naciones latinoamericanas-; mientras que, para los segundos, el proceso de transferencia tecnológica fue más ágil y además lograron aprovechar los beneficios suscitados con la globalización (Lascurain y López, 2013:25; Villa et al, 2017:2).

Sin embargo, pese a las polémicas que puedan generarse al respecto, las dinámicas de mercado no cesan, y por tanto los retos en materia de crecimiento económico y desarrollo humano son latentes para las naciones de la región, y por ende para cada uno de los actores que confluyen al interior de las mismas, donde las universidades y las empresas asumen un rol clave (Velázquez-Juárez et al, 2016). Esto en virtud que las Instituciones de Educación Superior – IES- se constituyen en las garantes de la formación profesional de los ciudadanos, la que debe estar articulada en función de las necesidades de las comunidades (Aguilera et al, 2010:35).

En este contexto, las universidades precisan reinventarse, puesto que sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión se ven supeditadas a las nuevas dinámicas sociales. Hoy por hoy, es necesario que las IES logren transferir el conocimiento y el capital intelectual acumulado por sus diversos procesos, donde la articulación con las empresas y el Estado es una estrategia clave para lograr dicho cometido; más en un contexto donde la economía de las naciones está tan asociada al gerenciamiento de la innovación, donde las universidades juegan un papel muy importante (Morero, 2010:145; Correa et al, 2012: 94).

En la actualidad, el conocimiento implícito en los miembros de las empresas y en los grupos de investigación universitarios, ha pasado a ser considerado como un activo intangible de éstas, debido a la importancia que se le ha otorgado en esta llamada sociedad del conocimiento (Correa et al, 2011:105; Valencia et al, 2015:941). Empero, como se ha mencionado previamente, no es suficiente con identificar la presencia de dicho capital intelectual, y para el caso de las Instituciones de Educación Superior –IES- el reto radica en lograr transferir los resultados de los procesos de investigación e innovación a la sociedad para que éstos sean de utilidad en la resolución de problemas, a lo cual se ha denominado por diversos académicos como transferencia tecnológica.

La transferencia tecnológica se entiende como un proceso en el que se conduce el conocimiento que permitirá la materialización de la idea innovadora, y éste logrará completarse sólo cuando los hallazgos científicos puedan migrar de una organización a otra, bien sea porque se profundiza en el desarrollo de dichos hallazgos para ser materializados, o porque logra darse el proceso de comercialización (Morales et al, 2014:68). Cabe anotar la importancia que adquieren en este proceso otra serie de condiciones para asegurar el éxito de la migración del conocimiento entre una institución y otra, lo que incluye la provisión de formación continua, entrenamiento, asistencia para dar solución a posibles problemáticas que deriven del proceso de transferencia y una comunicación abierta entre los diferentes actores involucrados, en este contexto tanto los investigadores universitarios como los miembros responsables del proceso en la empresa que recibe los resultados de investigación (Bustamante et al, 2012:178).

Al respecto, García et al (2013:110), manifiestan que, en Colombia, por ejemplo, se presenta el caso donde las universidades buscan que los proyectos formulados y ejecutados transfieran conocimiento y generen impacto en diversos ámbitos, utilizando gran pluralidad de sistemas organizacionales como: centros o institutos de investigación, polos de innovación, empresas de base tecnológica, entre otras.

Aunque, en este contexto se observa que en algunos casos, dentro de las mismas instituciones de educación superior estas actividades están desarticuladas por la falta de conocimiento y políticas que permitan la transferencia de resultados de investigación universitaria (TRINV) (García et al, 2013:112). A esto se le suma la falta de aplicación de modelos para la identificación de capacidades de innovación dentro de las mismas.

Bajo este panorama, para dar respuesta al interrogante ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la implementación de sistemas de transferencia de resultados de investigación y capacidades de innovación en las Instituciones de Educación Superior?, se utilizó la metodología de revisión sistemática de literatura (RSL), en donde se buscaba mediante, la definición de preguntas de investigación, estrategias de búsqueda avanzada y el establecimiento de criterios de calidad, realizar un análisis adecuado de la problemática en particular que permitiera la objetividad y la calidad para el trabajo.

Tomando en consideración que las revisiones sistemáticas son búsquedas en la literatura que se adhieren estrechamente a un conjunto de métodos científicos que apuntan explícitamente a limitar el error sistemático (sesgo), principalmente por el intento de identificar, evaluar y sintetizar todos los estudios pertinentes (de cualquier diseño), con el fin de responder a una pregunta en particular (o un conjunto de preguntas). La RSL es más adecuada para el propósito de responder a preguntas específicas y comprobar hipótesis que el examen tradicional; además, permite eliminar la incertidumbre sobre los temas que se están analizando. La influencia de las revisiones sistemáticas ha crecido rápidamente a medida que los investigadores se han dado cuenta de que proporcionan un medio para hacer frente a la gran cantidad de información que se da en las investigaciones, permitiendo que esta sea manejable y acertada; lo que toma más fuerza cuando el conocimiento se erige en una estrategia para conseguir el desarrollo social (Ahumada y Perusquia, 2016:127)

2. Sistemas de transferencia de resultados de investigación y capacidades de innovación en Instituciones de Educación Superior

A la luz de la aproximación metodológica que se planteó para examinar las implicaciones que tiene la implementación de sistemas de transferencia de resultados de investigación y capacidades de innovación en las Instituciones de Educación Superior, la sección de resultados se divide en tres componentes, el primero devela un análisis del estado actual de las Instituciones de Educación Superior (IES) con relación a la Transferencia de Resultados de Investigación (TRINV), el segundo gira en torno al concepto de capacidades de innovación y los modelos existentes de transferencia y su aplicabilidad y usabilidad por parte de las IES, y el tercero, refleja una síntesis de los modelos de transferencia tecnológica presentados, con base en sus componentes esenciales.

2.1. Estado actual de las IES con relación a la TRINV

Respecto al “Estado actual de las IES con relación a la TRINV”, actualmente se han venido fortaleciendo las alianzas entre las universidades, empresas y el Estado, como un mecanismo que permite a las IES propiciar uniones estratégicas para la consecución de recursos financieros y poder así transferir el vasto conocimiento que se genera en las mismas a raíz de sus procesos vitales de docencia, extensión, internacionalización e investigación.

En este orden de ideas, es imperativo destacar la responsabilidad que tiene el direccionamiento estratégico en la IES, en tanto le corresponde fortalecer el espíritu científico y desarrollar la capacidad innovadora, creando espacios y estructuras, e intensificando la búsqueda de tácticas para la mejora de la productividad intelectual; una de ellas, tiene que ver con la gestión de los recursos y su adecuada asignación y distribución (Uzcátegui et al, 2007:169), así como, la incorporación de infraestructura física y tecnológica para el fortalecimiento de los procesos en investigación, además, de adecuadas políticas de propiedad intelectual y de incentivos que proporcionen seguridad a las personas que están en el ejercicio de transferencia.

Adicionalmente, indican Uzcátegui et al, (2007:167), que una de las tendencias en las Instituciones de Educación Superior es la búsqueda de fuentes de financiamiento, entendida ésta como la capacidad de gestionar sus recursos internos y externos, de manera que se pueda solventar el problema de escasos fondos para la investigación en estas instituciones, puesto que cada vez es menor la asignación presupuestal por parte del Estado; para ello se hace necesaria una labor científica centrada en la identificación de necesidades estratégicamente orientadas a resolver problemáticas del sector social y productivo, por consiguiente, se requiere valorar el conocimiento que se produce en el mundo universitario como fuente primordial para el crecimiento económico y competitivo de la región y del país.

En este mismo sentido, García et al, (2013:115) y Becerra-Arévalo (2015) plantean además que la empresa, la universidad y la administración (Estado), son los actores determinantes para que la cultura innovadora dé respuesta a una oferta y demanda de productos y servicios donde las estructuras de intermediación puedan apoyar y generar una posible comercialización con soporte legal y de incentivos fiscales por parte del Estado.

Este planteamiento lo profundiza Tognato (2005: 28), quien expresa que “la comercialización de la tecnología es una oportunidad que las universidades colombianas aún no han desarrollado sistemáticamente” y que todavía les falta generar estrategias y políticas claras para desarrollar transferencia de resultados de investigación. Desde esta perspectiva, la aplicación de modelos de adopción tecnológica se ha convertido en una tendencia que permite identificar el potencial de aceptación de un nuevo desarrollo, permitiendo entender las posibilidades de comercialización de estas (Villa et al, 2018:42; Diez et al, 2017.1123; Moreno y Valencia, 2017:58).

Para aprovechar el potencial en investigación que tienen las IES, es necesario que “se encaminen en un proceso de ajuste y de aprendizaje institucional, llenando así las brechas que actualmente impiden explotar eficaz y eficientemente la propiedad intelectual generada a través de las actividades de investigación”. Es por esto que se propone que éstas utilicen estructuras de intermediación que escenifican los modelos de transferencia (Oficinas de transferencia de resultados de investigación -OTRIS-, oficinas de transferencia de tecnología –OTT-, parques científicos, incubadoras tecnológicas y de emprendimiento, centro tecnológico, entre otras).

Tal como lo manifiesta Cummings (2013:317), dichos intermediarios ayudan a que las empresas adquieran y estabilicen sus capacidades para obtener y aplicar conocimientos innovadores, así como para crear nuevos productos, servicios, prácticas de comercialización y la apertura de nuevos mercados, tecnología, producción, formas de organización y gerencia empresarial. También, para crear nuevas maneras de relacionarse en redes empresariales, cadenas de valor y con proveedores de servicios de desarrollo empresarial y financiamiento, universidades y otros potenciales de conocimientos innovadores. Finalmente, es importante que las IES, a través de las OTRIS, fortalezcan sus capacidades para incidir en la toma de decisiones y participar directamente en los procesos de construcción e implementación de estrategias de investigación, desarrollo e innovación de la región y del país.

2.2. Capacidades de innovación y modelos de TRINV

Ahora, en lo que atañe al “Concepto de capacidades de innovación y modelos de TRINV”, es importante señalar que en los trabajos consultados (Steinmueller, 2002:12; Dodgson et al, 2008:440; Charry, 2009:145; Rodríguez et al, 2011:67) es claro que la definición de capacidad de innovación está asociada a la I+D, pero no se limita a ella; es necesario también desarrollar capacidades en otras áreas funcionales y de gestión de la organización (Robledo et al, 2010:20). Es por esta razón que se habla de la capacidad tecnológica de la organización (IES) y dentro de ella, se encuentra la gestión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la transformación económica, donde los activos fundamentales de las empresas dejan de reflejarse en los bienes de capital para pasar a ser el capital intelectual, lo cual han asumido las instituciones de educación desde hace muchos años.

Consecuentemente, según McAnally-Salas (2010: 77) “es la capacidad de utilizar el conocimiento significativamente lo que proporcionará una ventaja competitiva a las empresas y, para el caso, a las IES. El conocimiento como recurso intangible se aprovecha como ventaja competitiva cuando la institución es capaz de crearlo, obtenerlo, almacenarlo y difundirlo”; afirmación que ratifica la importancia que posee en las sociedades actuales la transferencia tecnológica.

Otro aspecto, tiene que ver con las investigaciones de I+D+i, las cuales deben ser inclusivas y permitir el desarrollo socioeconómico local y nacional, que lleve al fortalecimiento de las capacidades de innovación en las IES, con el fin de impulsar diferentes tipos de iniciativas innovadoras tales como: alianzas estratégicas, redes, cadenas, y adicionalmente, la consolidación de las capacidades de otros actores públicos y privados implicados en el proceso de TRINV: proveedores de servicios de incubación, desarrollo y financiación, para establecer empresas capaces de competir; proveedores de conocimientos y recursos especiales, municipalidades y sus asociaciones e instancias públicas nacionales para fomentar iniciativas de desarrollo económico territorial; centros educativos y de formación técnicoprofesional para contar con recursos humanos con habilidades para aprender a vincularse e innovar (Cummings, 2013:311).

Modelo cuatro niveles de identificación y solución de problemáticas

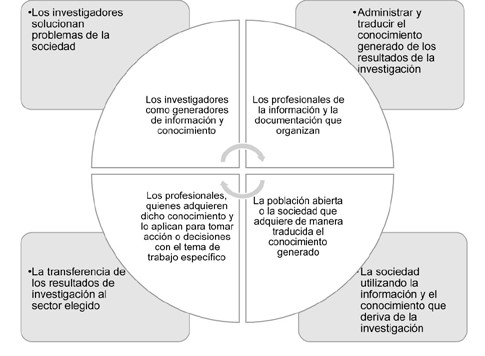

Por ello, los grupos de investigación de las IES deben incluir dentro de sus planes de trabajo o planes estratégicos, investigaciones que tengan articulación con los Programas Nacionales de Ciencia Tecnología e Innovación, definidos por el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, que son de interés para el país. Cuando éstos identifican y analizan dichos problemas, ello conduce a que esos proyectos generen resultados orientados a una información de calidad, donde se construya conocimiento y evidencias que pueden ser utilizadas para la toma de decisiones de los diferentes actores del sistema. “Además, la producción científica generada desde la investigación al ser traducida a un lenguaje no-técnico es utilizada por la sociedad para participar activamente en los procesos de mejora, sostenimiento y recuperación de la salud de la población” (Macías-Chapula, 2012:625). Según Macías-Chapula, (2012:627) existen “cuatro niveles de resolución de problemáticas ubicados Fuente: Adaptado de Macías-Chapula (2012:628).

El anterior diagrama, permite develar la confluencia en las sociedades de diversos actores, quienes cumplen funciones bien delimitadas, pero que permiten de forma articulada llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica con beneficios de mayor impacto para los colectivos donde confluyen dichos.

Bajo esta lógica, la representación de Macias-Chapula (2012:628), refleja una primera fase, que corresponde a la generación del conocimiento científico –el cual es llevado a cabo por investigadores, quienes son actores claves en las IES-; hay una segunda y tercera etapa que consiste en las acciones de apropiación social del conocimiento, como forma de llevarlo a la sociedad bajo un lenguaje no técnico –actividad que puede desempeñarse igualmente por actores de la academia o el mismo Estado-, lo que permite que la actividad científica permee diversas estructuras –no sólo al sector académico-; y finalmente, una cuarta fase, donde interviene el sector productivo, tomando el conocimiento científico traducido en las lógicas del mercado, para desarrollar nuevos productos y servicios en beneficio de las sociedades; cumpliéndose así un ciclo donde interactúan académicos, Estado, sociedad civil y sector productivo, desencadenando procesos de transferencia tecnológica.

Cinco grandes tipos de activiaddes dde I+D+i+E

Adaptado de Louis et al, (1989:125) y Morales (2008:55).

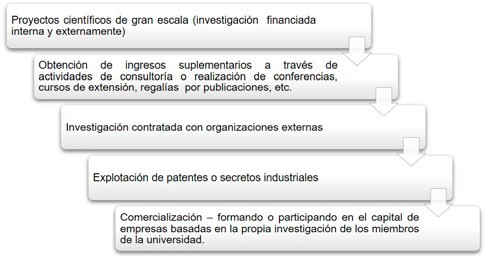

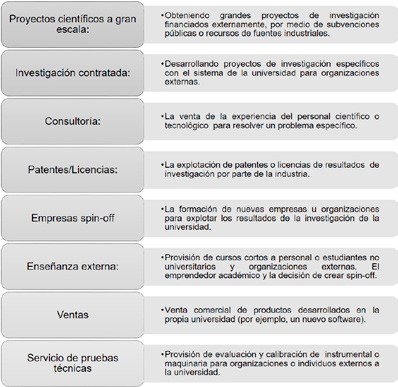

Por el contrario, los autores Louis et al, (1989: 119) proponen cinco grandes tipos de actividades emprendedoras, pero que en el contexto y análisis de la transferencia de resultados de investigaciones se pueden traducir en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento (I+D+i+E) en la academia (diagrama 2):

Estas grandes actividades descritas por los autores, delimitan el deber ser de los procesos afines a ciencia, tecnología e innovación –CteI-, en el cual las Instituciones de Educación Superior – para el contexto colombiano- juegan un rol crucial. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia misma de estos procesos en el pa.s, son pocas las IES que logran involucrarse con todas estas actividades a la vez, debido a la fragilidad financiera de éstas y la precaria inversión que se realiza en materia estatal.

Cuando el análisis se hace con IES pequeñas o medianas, las actividades tienden a reducirse a la generación de proyectos con financiación interna y externa, y a la obtención de ingresos adicionales mediante acciones de consultoría o realización de cursos; dado que la obtención de patentes, secretos industriales y demás desarrollos asociados a la tecnología e innovación, así como su comercialización, son posibles sólo en instituciones con un potente músculo financiero; por lo que en contextos como el colombiano la ruta de actividades propuestas por Louis et al (1989), no lograrían implementarse completamente.

Propuesta de actividades emprendedoras

Jones-Evans U. (1998:35)

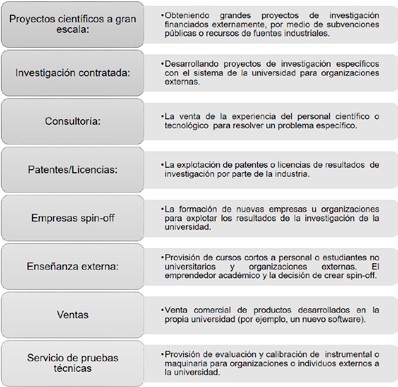

Igualmente, a partir de esta clasificación, Jones-Evans (1998:38) presenta una propuesta de actividades emprendedoras, pero al igual que el modelo anterior, se puede adaptar para la transferencia de resultados de investigación en las IES (Montoya et al, 2016:341). En el diagrama 3, se podrán visualizar los tipos y las definiciones que propone el autor Jones-Evans (1998:32):

Con relación al diagrama 3, puede apreciarse que, a raíz de los procesos en ciencia, tecnología e innovación de las Instituciones de Educación Superior, se abren un espectro más amplio que posibilita un mayor impacto de éstas en las sociedades actuales, a través de la diversificación de servicios afines al campo de la investigación científica y aplicada.

Esta perspectiva implica que las instituciones de educación superior deben “conocerse a sí mismas, profundizando en la comprensión de sus capacidades para poder formular una estrategia que permita explotarlas al máximo y desarrollar aquellas que se necesitan para el futuro (Acosta y Fisher, 2014:35). Así, el enfoque del modelo anterior se puede implementar si las empresas (IES) tienen un “enfoque de capacidades dinámicas las cuales otorgan gran relevancia a la innovación en la empresa, siendo la capacidad de innovación uno de los instrumentos más eficaces para neutralizar las amenazas y explotar las oportunidades que ofrece el entorno (Acosta y Fisher, 2014: 52; Valencia et al, 2015:12).

Por otra parte, los modelos de transferencia de tecnología o de resultados de investigación han evolucionado a lo largo de la historia; de hecho, se puede afirmar que los profesionales investigadores en diferentes áreas de conocimiento han sido reconocidos como fuente de innovación. En este sentido, el trabajo realizado en las IES tradicionalmente se ha desarrollado en dos vías, tal como lo plantea Mcdonald et al, (2004:110). En la primera las publicaciones de resultados de investigación en revistas científicas de alto impacto, los artículos tan pronto son publicados, ya son de dominio público y pueden ser utilizados por cualquier persona; en la segunda los contratos de trabajo con la industria han contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías, en la mayoría de los casos, éstos eran firmados o se adquirían las propiedades de los resultados de investigación y protegían su desarrollo mediante patentes.

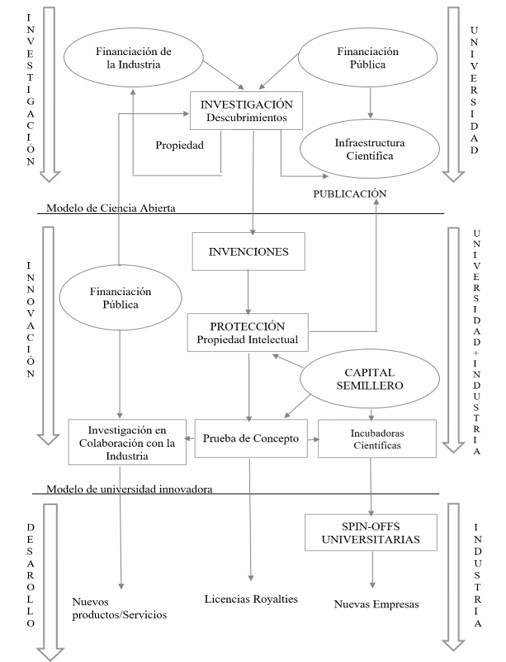

Lo anterior es traducido al modelo denominado “Ciencia Abierta” (diagrama 4). En dicho modelo, la universidad no poseía ningún derecho de la propiedad intelectual; por tanto, no tenía que gestionarla y no necesitaba una oficina de transferencia de tecnología/ oficinas de transferencia de resultados de investigación. Según Garmendia y Castellanos (2010:157), la innovación quedaba bajo la responsabilidad de la empresa.

“Posteriormente, de un modelo de ciencia abierta se pasó a un modelo de “Licencia” donde las universidades obtuvieron la propiedad y a explotar invenciones protegibles y comercializables basadas en sus resultados de investigación, fundamentalmente, a través de dos mecanismos: la concesión de licencias a las empresas y la creación de empresas” (Garmendia y Castellanos, 2010: 162).

“Cabe resaltar que el resultado de dicho modelo fue la gestión proactiva de los derechos de la propiedad intelectual por parte de las universidades y la creación de unidades especializadas de transferencia, lo que trajo consigo una mayor actividad en la concesión de licencias de patentes y en la creación de empresas y, en conjunto, un impacto positivo sobre la economía (Balachandra y Friar, 1997:276). Y por último surge en Europa el modelo de “Universidad Innovadora” ya que las invenciones generadas en las universidades en pocas ocasiones son desarrolladas y llegaban a los mercados solo porque habían sido patentadas” (Balachandra y Friar, 1997:276).

Diagrama 4

Modelo de transferencias denominado "Ciencia Abierta"

Mcdonald et al, (2004: 107)

Cabe anotar que según Garmendia y Castellanos (2010:165), en “este modelo la unidad de transferencia de tecnología o de resultados de investigación tiene que dominar un amplio rango de herramientas y servicios. Además del registro y explotación de patentes, debe prestar servicios de incubación, formación, búsqueda de financiación, asesoría, entre otros.” Adicionalmente, es importante resaltar que estos tres modelos (ciencia abierta, licencia y universidad innovadora) coexisten, incluso, en una misma institución de educación superior (Mcdonald et al, 2004:108).

Según Balachandra y Friar (1997:278) y Cadavid, et al, (2017:2), en el modelo de “universidad innovadora básicamente existen dos maneras de comercializar los resultados de la investigación universitaria por parte de la unidad de transferencia tecnológica: 1) la concesión de licencias de explotación de la propiedad intelectual universitaria a una empresa establecida o, 2) crear una empresa basada en el conocimiento (spin-off). En el diagrama 5 se muestra el proceso de transferencia tecnológica, que distingue tres etapas sucesivas: fomento de la cultura innovadora, búsqueda, detección y evaluación de ideas.

Proceso de transferencia tecnológica

Balachandra y Friar (1997: 278)

“Al final de la tercera etapa, la unidad de transferencia tecnológica tendrá que tomar una decisión sobre cuál es la ruta de comercialización más adecuada en cada caso” (Balachandra y Friar, 1997: 278).

El modelo se concibe en su primera fase como un requisito previo desde donde se obtienen los resultados de investigación; en la segunda es necesario la intervención de las oficinas de transferencia tecnología o de resultados de investigación, generando estrategias de fomento de la cultura innovadora y detectando nuevas ideas para desarrollos posteriores; por último, la tercera fase debe evaluar el potencial de comercialización de dichos resultados de investigación (idea).

De cara a esta última representación, debe destacarse que independientemente de la creación de una Spin – off o el otorgamiento de licenciamiento para una organización, hay un objetivo claro en el proceso de transferencia tecnológica, asociado con la creación de valor para diversos grupos de interés, lo que permite que el conocimiento que ha sido generado efectivamente circule y cumpla el propósito de servir a la comunidad.

Elaboración propia

Luego de caracterizar desde la perspectiva teórica, los modelos y sistemas de transferencia tecnológica, se sintetiza en el Cuadro 1 sus principales componentes, enfoque, orientación y el autor de referencia para cada uno. Esto con la finalidad de contextualizar de manera concreta esta temática que se ha convertido en un asunto prioritario de las Instituciones de Educación Superior, especialmente en contextos como el latinoamericano donde el papel de las IES a través de acciones en ciencia, tecnología e innovación se consolida en un elemento medular para el fomento de la productividad de las organizaciones y la competitividad de los Estados.

3. Procesos de TT en IES latinoamericanas: Discusión

De acuerdo al trabajo realizado por Pedraza y Velásquez (2013), se plantea que las universidades latinoamericanas y el sector empresarial experimentan actualmente un importante reto derivado del fenómeno globalizador. Las primeras con la búsqueda constante de estrategias de cooperación internacional que les permita afianzar su misión en cuanto a la generación de nuevo conocimiento que sea de utilidad para la resolución de problemas; y el segundo, en la exploración de nuevas formas de hacer más eficientes sus procesos de innovación, lo que les ha llevado a establecer alianzas con centros de investigación e Instituciones de Educación Superior –IES- que les permitan abastecerse de información de calidad.

Consecuentemente con el planteamiento anterior, Olaya, et al (2014:221) exponen como con base en el auge que ha tenido la economía del conocimiento, las naciones industrializadas han implementado toda una serie de acciones que permitan la transferencia del conocimiento entre la academia y el sector productivo, lo cual ha cobrado mayor fuerza en los últimos años por parte de las IES, denominándose también como transferencia tecnológica.

Empero, los planteamientos de estos autores precisan un análisis más detallado, pues cuando se extrapolan a contextos como el colombiano, se obtienen particularidades que divergen con sus planteamientos, o que por lo menos dejan ideas que carecen de sustento práctico. Pedraza y Velásquez (2013) por su parte aluden a los retos que tienen las universidades latinoamericanas y las empresas, en el marco de una sociedad globalizada. Sin embargo, analizar estos retos en un escenario como el colombiano, demanda tomar en consideración variables como el recrudecimiento del conflicto, que si bien ha ido experimentando variaciones tendientes a procesos de negociación y pactos de paz, aún constituyen el principal eslabón de interés en materia de inversión pública –con cuantiosas inversiones presupuestalmente en defensa nacional-; por lo cual la inversión que puede hacerse en educación superior es minúscula, y por tanto, las capacidades de las IES se ven limitadas por el acceso a recursos, por lo que cabría preguntarse ¿cómo hablar de manera general de retos a enfrentar en procesos de transferencia del conocimiento en América Latina, cuando existen países que no cuentan con las capacidades para enfrentarlos?

Ahora bien, cuando se analizan los retos desde el sector productivo, igualmente hay algunas variables que deben considerarse en contextos como el colombiano, como son las altas tasas de tributación y costos asociados al sector empresarial; por lo que las organizaciones –especialmente las pequeñas y medianas empresas- experimentan limitaciones significativas, que les impiden invertir en rubros diferentes a sus gastos operacionales; y por consiguiente, articularse con el sector académico mediante la financiación de proyectos de I+D+i es una probabilidad escasa, en términos de sus capacidades reales, lo cual lleva a preguntarse igualmente ¿existen en la región suficientes organizaciones con capacidad de asumir nuevos retos de integración en asuntos afines a ciencia, tecnología e innovación como lo expresan Pedraza y Velásquez? ¿tienen Estados como el colombiano la infraestructura política, económica y social suficiente para que los procesos de transferencia tecnológica puedan efectuarse entre universidad y empresa?

Con relación al estudio realizado por Olaya et al (2014), se aprecia que los países desarrollados han marcado una pauta en la forma misma en que se han globalizado las economías y las sociedades. Así, la transferencia tecnológica se ve bajo el contexto de este tipo de naciones como una estrategia clave para articular el sector productivo con las IES –teniendo en cuenta escenarios con mayores proporciones de inversión en CTeI desde el Producto Interno Bruto y mejores incentivos para el sector productivo-; sin embargo cabría cuestionarse con respecto a si estas tendencias deberían incorporarse con la misma celeridad por parte de países como Colombia, cuyas dinámicas de desarrollo distan significativamente de los denominados países desarrollados, más aun ¿cuentan los países de América Latina con las condiciones para efectuar los procesos de transferencia tecnológica de la misma manera que han experimentado las grandes potencias económicas?

Estos argumentos afirman la relevancia del estudio realizado, pues permiten develar la importancia que cobran en la actualidad los procesos de transferencia del conocimiento (más usualmente referidos en la literatura como transferencia tecnológica). Por lo anterior, las universidades en Latinoamérica están llamadas a realizar un análisis de su composición en materia de estructura de capacidades de innovación–especialmente aquellas cuya naturaleza pública o mixta les lleva a depender de los giros estatales-; en donde de acuerdo al resultado pueden determinar cómo a través de la transferencia de conocimiento encuentran fuentes de financiación y fortalecimiento institucional, por lo que su articulación con el sector productivo es crucial en un doble sentido: por una parte consiguen que los conocimientos generados en la academia logren realmente satisfacer necesidades de las sociedades, y por el otro, fortalecen el músculo financiero tan necesario para garantizar su permanencia en el sector educativo.

Así, con respecto a los resultados expuestos en este artículo, se tiene que en lo que atañe al “estado actual de las IES con relación a la TRINV”,Albornoz (2014:51) reflexiona en cuanto a la deuda que aún persiste en las universidades latinoamericanas para asegurar su identidad científica articulada con las necesidades de las sociedades actuales. Además, hace un llamado para que éstas puedan acoplar sus estructuras a las nuevas dinámicas interpuestas por la revolución científica y tecnológica que experimenta el mundo.

Ahora bien, Moreno y García (2014:22) hablan de la innovación en un doble sentido: como sistema y como proceso. El primero como sistema se refiere a la articulación entre los diferentes agentes que confluyen y el aprendizaje generado por los mismos, lo cual permite la activación de conocimientos y su apropiación por parte de las organizaciones; y el segundo como proceso, es entendida como la capacidad de convertir las ideas en bienes –tangibles o intangibles-. Se puede inferir que el concepto de capacidades de innovación y modelos de transferencia de resultados de innovación pueden estar articulados.

Con este panorama, al examinar las implicaciones que tiene la implementación de sistemas de transferencia de resultados de investigación y capacidades de innovación en las Instituciones de Educación Superior, el estudio realizado se constituye en un insumo que no solo complementa la información existente en el campo del conocimiento, sino que también expresa la necesidad que tienen las IES –especialmente las latinoamericanas por el contexto sociopolítico en que se encuentran inmersas- de reconfigurar sus estructuras en docencia, internacionalización, extensión e investigación para hacer de la transferencia tecnológica un activo organizacional que les permita contar con un apalancamiento financiero en una sociedad donde como lo expresa Olarte (2013:13) ha estado enmarcada en estereotipos limitantes como pre-moderna, de tercer mundo o subdesarrollada.

Asimismo, otro de los aspectos encontrados después de examinar las implicaciones que tiene la implementación de sistemas de transferencia de resultados de investigación y capacidades de innovación en las Instituciones de Educación Superior, es al realizar el análisis de los diferentes modelos de transferencia permite evidenciar con mayor claridad que los modelos (ciencia abierta, licencias y universidad innovadora, modelos lineales, catch up, relaciones multilaterales, modelo de gobierno), cada uno tiene incorporado elementos diferenciadores de otros modelos, también, muestran la vinculación entre los resultados de investigación, la propiedad intelectual y sus licenciamientos, la vinculación entre la universidad y la industria y los diferentes tipos de financiamientos internos y externos; dichos modelos dejan clara la necesidad que tienen los diferentes actores del ecosistema en ciencia, tecnología e innovación – CteI- (universidad, empresa, Estado), establecer modelos y mecanismos para llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica a partir de capacidades de innovación.

Del mismo modo, si las IES realizan una identificación respecto a dónde están invirtiendo sus esfuerzos (capacidades de innovación), pueden mejorar sus procesos y ser más competitivas, y así podrán optimizar sus resultados de investigación y transferirlos. Dichos esfuerzos se pueden ver reflejados en gran medida en la consolidación de sus capacidades y también de sus procesos científicos a través de grupos, líneas y semilleros de investigación, laboratorios, así como de la producción científica académica que podrá ser transferible. Pueden verse reflejados en el impacto y posicionamiento de la marca institucional (imagen) a nivel nacional e internacional, porque todo lo que puede generar en conocimiento tendrá mayor visibilidad e impacto en el mercado, sea desde lo social o productivo.

4. Conclusiones

A la luz de la revisión sistemática de la literatura realizada por los autores, teniendo como fundamentos las bases de datos Redalyc, SciELO y las memorias de algunos eventos científicos, puede inferirse que las temáticas afines a los procesos de transferencia de resultados de investigación y capacidades de innovación en Instituciones de Educación Superior –IES- han sido ampliamente investigadas en América Latina. Sin embargo, los documentos consultados no reflejan modelos diferentes a los existentes, por lo que los hallazgos de este manuscrito se presentan como un insumo y a su vez, como llamado para que las IES puedan realizar sus propios análisis e identifiquen si realmente están implementando alguno de los modelos presentados en este documento; sin desconocer que pueden ser la base para que inicien su reconocimiento y posterior adaptación de acuerdo a su necesidad.

Consecuentemente, otro de los elementos que develan una debilidad frente a este estudio, es la dificultad para encontrar revistas indexadas de elevados índices de calidad que permitieran aplicar el diseño de la Revisión Sistemática de Literatura. Esto da cuenta del bajo impacto de las revistas enfocadas en la temática de transferencia de resultados de investigación en las Instituciones de Educación Superior en la literatura latinoamericana, lo cual refleja que aún existen deficiencias en la visibilidad y difusión de las investigaciones orientadas a resolver dicha problemática.

Adicionalmente, este documento constituye un impulso a la comunidad científica y académica en general para replantear la operativización de los actuales referentes existentes, para tomar las oportunidades de mejora que puedan identificarse en la implementación de cada uno, como una herramienta para formular nuevos constructos o modelos que puedan incluir o agrupar los diversos enfoques.

Valdría la pena entonces, proponer incluso futuras investigaciones que trasciendan las contribuciones teóricas, y lleguen incluso a la generación de propuestas de modelos cuya base sea en las IES latinoamericanas, cuyo constructo sea más integrador, con respecto a las diversas variables que pueden incidir en contextos como el de la región, con países que experimentan conflictos de larga duración, brechas entre ricos y pobres marcadas –reflejado en el coeficiente de Gini- y en general realidades sociales diversas con relación a las propuestas que se han suscitado en su mayoría desde países con dinámicas de desarrollo diferenciadas a la de América Latina; sin que ello implique renunciar a este tipo de contribuciones que han servido para el proceso de formación en transferencia tecnológica para diversas organizaciones de la región, lo cual ha permitido una expansión del rol ejercido por las universidades en las sociedades, a través de una mayor diversificación de servicios en ciencia, tecnología e innovación.

Por tanto, el desarrollo y potencialización de las capacidades innovadoras de las universidades permite ampliar el espectro de su accionar social, trascendiendo la visión de formación de los profesionales que engrosarán la fuerza laboral; para permitir que de éstas puedan derivarse servicios a disposición del sector productivo representados en asesorías y consultorías, con las cuales se logran múltiples propósitos: validar los conocimientos generados, poner la academia a disposición de la comunidad y generar ingresos adicionales por vía de sus acciones en ciencia, tecnología e innovación –CTeI-, lo cual toma mayor fuerza en los contextos donde se mueven las universidades latinoamericanas.

En este sentido, el llamado es imperativo para las universidades, concebidas como las fuentes de generación de conocimiento por excelencia, sin embargo las dinámicas constantes de la sociedad las han llevado a que su función no se limite sólo a la creación de dicho conocimiento, sino también a la transferencia del mismo, de manera que éste pueda ser de utilidad en la resolución de los diferentes problemas que confluyen en las comunidades – especialmente aquellas que han tenido que llevar como lastre el título de naciones subdesarrolladas-; lo que ha llevado a que las IES consoliden junto con las empresas y el Estado una triada estratégica para asegurar que la producción del capital intelectual de la academia trascienda los campus universitarios.

Sin embargo, en esta triada estratégica entre las IES, el sector productivo y el Estado, no puede desconocerse el rol de este último como ente articulador y de dirección del sistema de ciencia, tecnología e innovación; por lo cual le competerá desarrollar nuevos instrumentos de intervención pública, a través de los cuales se fortaleza y estimule el desarrollo del ecosistema en CTeI; pues como se ha mencionado a lo largo de este manuscrito, estos componentes son clave para la productividad de las organizaciones, y por consiguiente, para la competitividad de los Estados, elementos que adquieren mayor trascendencia en una sociedad que asiste a la revolución del conocimiento y globalización de sus mercados.

De este modo, cabe destacar la transformación que han experimentado los modelos de transferencia de investigación, donde se ha pasado de efectuar labores básicas de migración del conocimiento entre las IES y las empresas, a dar relevancia a aspectos clave como la creación de dependencias encargadas específicamente de esta actividad dentro de las universidades por concebirla como un tema prioritario para su relacionamiento con la sociedad, así como el protagonismo que se ha dado a la administración y control de los derechos de propiedad intelectual.

De ahí que, la transferencia tecnológica y capacidades de innovación por parte de las Instituciones de Educación Superior, sea una temática de suma relevancia y que demanda mayor atención en el contexto de los mal llamados “países en desarrollo”, por constituir de cara a otras experiencias exitosas, una oportunidad aun vagamente explorada como una herramienta que permita el desarrollo humano y crecimiento económico de las comunidades.

Referencias Bibliográficas

Acosta, Julio; Fischer, André (2014), Condiciones de la gestión del conocimiento, capacidad de innovación y resultados empresariales. Un modelo explicativo. Pensamiento & Gestión. No. 35, pp. 25-63.

Aguilera, Antonio; Mendoza, Marlen; Racionero, Sandra; Soler, Marta (2010), El papel de la universidad en Comunidades de Aprendizaje. Revista Interuniversitaria de Formación del profesorado. Vol. 24, No. 1, pp. 27-40.

Ahumada, Eduardo; Perusquia, Juan (2016), Inteligencia de negocios: estrategia para el desarrollo de competitividad en empresas de base tecnológica. Contaduría y administración. Vol. 61, No. 1, pp. 127-158.

Albornoz, Mario (2014), La universidad iberoamericana en debate. Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad. Vol. 9, No. 27, pp. 49-61.

Balachandra, Ramaiya; Friar, John (1997), Factorsforsuccess in R&D projects and new productinnovation: a contextual framework. Engineering Management, IEEE Transactions. Vol. 43, No. 3, pp. 276-287.

Becerra-Arévalo, Yiseth (2015), Sistema general de regalías: nuevos recursos para la ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Revista CEA. Vol.1, No.1, pp. 75-91.

Bustamante, Claudia; Riquelme, Giselle; Alcayaga, Claudia; Lange, Iltha; Urrutia, Mila (2012), Experiencia de transferencia tecnológica de la Consejería Telefónica para Cuidados Crónicos de Salud, a equipos de Atención Primaria. Enfermería Global. Vol. 11, No. 27, pp. 172-178.

Cadavid, Lorena; Diez-Echavarria, Luisa; Valencia Alejandro (2017), Spin-off activities at highereducationalinstitutions: performance implications from a modeling perspective. Journal of Developmental Entrepreneurship. Vol. 22, No.02, pp. 1-21

Charry, Geovanny (2009), ¿Por qué, cómo y para qué estudiar los Sistemas Nacionales de Innovación y Estilos de Innovación en Colombia? Pensamiento & Gestión. No. 27, pp. 132-161.

Correa, Jaime; Arango, Martín; Álvarez, Karla (2012), Metodología de valoración para proyectos de transferencia tecnológica universitaria. Caso aplicado - Universidad de Antioquia. Revista Fa c u l t a d d e Ci e n c i a s Económicas: Investigación y Reflexión. Vol. 20, No. 1, pp. 91106.

Correa, Jaime; Arango, Martín; Castaño, Carlos (2011), Metodologías de valoración de activos tecnológicos. Una revisión. Pensamiento & Gestión. No. 31, pp. 83-108

Cummings, Andrew (2013), Construyendo capacidades de innovación en iniciativas asociativas de pequeñas agroindustrias rurales en El Salvador. Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad. Vol. 8, No. 24, pp. 295-319.

Diez, Luisa; Valencia, Alejandro; Bermudez, Jonathan (2017), Agentbased Model for the Analysis of Technological Acceptance of Mobile Learning. IEEE Latin America Transactions. Vol.15, No.6, pp. 1121-1127.

Dodgson, Mark; Mathews, John; Kastelle, Tim; Chih Hu, Mei (2008), The evolving nature of Taiwan’s national innovation system: The case of biotechnology innovation networks. Research Policy. Vol. 37, No. 3, pp. 430-445.

García, Mogollón, Javier; Gualdrón, Guerrero, Carlos; Bolívar, León, Rafael. (2013), Diseño de un modelo de transferencia UniversidadEmpresa, para la I+ D generado por grupos de investigación de la Universidad de Pamplona. Revista EAN. No.74, pp. 106-119.

Garmendia, José María; Castellanos, Arturo (2010), Estructuras de intermediación para la transferencia de conocimiento universitario: las oficinas de transferencia tecnológic a. Propiedad Intelectual. Vol.9, No.13, pp. 152176.

Jones-Evans, Dylan. (1998), Universities, technology transfer and spin-off activities: Academic entrepreneurship in differen tEuropean regions. Reino Unido, University of Glamorgan Business School.

Lascurain, Mauricio; López, Jesús (2013), Retos y oportunidades de la globalización económica. Confines de relaciones internacionales y ciencia política. Vol. 9, No. 17, pp. 9-34.

Louis, Karen; Blumenthal, David; Gluck, Michael; Stoto, Michael (1989), Entrepreneurs in academe: An exploration of behavior samong life scientists. Administrative Science Quarterly, Vol. 34, No. 1, 110-131.

Macías-Chapula, Cesar (2012), Diseño de un modelo conceptual sobre la transferencia de resultados de investigación en salud pública en Honduras. Salud Pública de México. Vol. 54, No.6, pp. 624-631.

McAnally-Salas, Lewis; Organista, Javier (2010), La educación en línea y la capacidad de innovación y cambio de las instituciones de educación. Apertura impresa. No. 7, pp. 1-100.

Mcdonald, Laura; Capart, Gilles; Bohlander, Bert; Cordonnier, Michel; Jonsson, Lars; Kaiser, Lorenz; Schwing, Thomas; Lack, Jeremy; Mack, John; Matacotta, Cino; Sueur, Thierry; van Grevenstein, Paul; van den Bos, Louise; Vonortas, Nicholas (2004), Management of intellectual property in publiclyfunded research organizations: Towards European Guidelines. Office for Official Publications of the European Communities. No. 1, pp. 100- 110.

Montoya, Iván; Valencia, Alejandro; Montoya, Alexandra (2016), Mapeo del campo de conocimiento en intenciones emprendedoras mediante el análisis de redes sociales de conocimiento. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería. Vol. 24, No.2, pp. 337- 350

Morales, María; Sanabria, Pedro; Plata, Paola (2014), Determinantes de la transferencia de propiedad industrial al sector productivo en universidades públicas colombianas. Cuadernos de Administración. Vol. 30, No. 51, pp. 58-70.

Morales, Silvia (2008),El emprendedor académico y la decisión de crear Spin off: Un análisis del caso español. España, Universitat de València.

Moreno, Sidia; García, Agueda (2014), Sistema para la evaluación de capacidades de innovación en pymes de países en desarrollo: caso Panamá. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. Vol. 22, No. 2, pp. 35- 67.

Moreno-Agudelo, Jorge& Valencia- Arias, Alejandro (2017), Factores implicados en la adopción de software libre en las Pyme de Medellín. Revista CEA. Vol. 3, No.6, pp. 55-75.

M o r e r o , H e r n á n ( 2 0 1 0 ) , Internacionalización, Tramas Productivas y Sistema Nacional de Innovación. Journal of technology management & innovation. Vol. 5, No. 3, pp. 142-161.

Olarte, María (2013), Introducción. Ciencia, tecnología y América Latina: perspectivas situadas. Universitas Humanística. No. 76, pp. 13-22.

Olaya, Erika; Berbegal, Jasmina; Duarte, Oscar (2014), Desempeño de las oficinas de transferencia universitarias como intermediarias para la potencialización del mercado de conocimiento. Intangible capital. Vol. 10, No. 1, pp. 105-120.

Pedraza, Elba; Velázquez, Judith (2013), Oficinas de Transferencia Tecnológica en las Universidades como Estrategia para Fomentar la Innovación y la Competitividad: Caso: Estado de Hidalgo, México. Journal of technology management & innovation. Vol. 8, No. 2, pp. 221-234.

Robledo, Jorge; López, Cristina; Zapata, Wilmar; Pérez, Juan (2010), Desarrollo de una Metodología de Evaluación de Capacidades de Innovación. Perfil de Coyuntura Económica. No. 2, pp. 100-110.

Rodríguez, Orejuela, Augusto; Hernández, Espallardo, Mguel; Rodríguez, Ramírez, Alfonso (2011), Las precondiciones para la transferencia de conocimiento y desempeño en las relaciones cliente-proveedor. Pensamiento & Gestión. No.30, pp. 58-92.

Steinmueller, Edward (2002), Las economías basadas en el conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación. Revista internacional de Ciencias Sociales. Vol. 171, pp. 1-17.

Tognato, Carlo (2005), Comercializar la tecnología generada desde las universidades: un reto institucional. Revista de Ingeniería Universidad de los Andes. No. 21, pp. 28-37.

Uzcátegui, Suleima; Perez de Maldonado, Isabel, Maldonado, Marisabel (2007), Talento humano, investigación y capacidad innovadora en educación superior. Multiciencias. Vol.7, No. 2, pp. 167-175.

Valencia, Alejandro; Montoya, Iván; Montoya, Alexandra (2015), Factores explicativos de las intenciones emprendedoras en estudiantes universitarios. Revista Espacios.Vol. 36, No.05, pp. 7-15.

Valencia, Jackeline; Macias, Jackeline; Valencia, Alejandro (2015), Formativeresearch in higher education: Some reflections. P r o c e d i a - S o c i a l a n d BehavioralSciences. Vol.176, No.1, pp. 940-945.

Velázquez-Juárez, José; Valencia-Pérez, Luis; Peña-Aguilar, Juan (2016), El papel del modelo de la triple hélice como sistema de innovación para aumentar la rentabilidad en una Pyme comercializadora. Revista CEA. Vol. 2, No.3, pp. 101-112.

Villa, Eliana; Picón, Edgar; Valencia-Arias, Alejandro; Jimenez, Claudia (2017), Analysis of University Management of Emerging Technologies and Recommendations for Developing Countries. Turkish Online Journal of Educational Technology. Vol. 16, No.2, pp. 1-10

Villa, Eliana; Ruiz, Luis; Valencia, Alejandro; Picón, Edgar (2018), Electronic commerce: factors involved in its adoption from a bibliometric analysis. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. Vol.13, No.1, pp. 39-70.