Recepción: 15 Junio 2017

Aprobación: 20 Octubre 2017

Resumen: Se analiza la vulnerabilidad educacional en América Latina que resulta en el bajo desempeño de los estudiantes en pruebas cognitivas, especialmente de aquellos pertenecientes a grupos socioeconómicamente desaventajados. Para ello se utilizan datos provenientes de la prueba PISA (Programme for International Student Assessment) y estudios previos realizados a partir de los mismos. Esencialmente, muestra el impacto del origen socioeconómico de los jóvenes sobre sus logros de aprendizaje. Luego, utilizando evidencia y conocimiento acumulados por la investigación sociológica a nivel internacional, se definen los factores que mayormente inciden en esa negativa performance escolar, con énfasis en la educación temprana de los niños.

Palabras clave: América Latina, libertad de expresión, regulación, medios de comunicación.

Abstract: Educational vulnerability in Latin America which results in students poor performance in cognitive tests, especially amongst those belonging to socioeconomically disadvantaged groups, is here analyzed. To this purpose, data from PISA (Program for International Student Assessment) is used, as well as previous studies conducted on PISA national outcomes. Essentially, we show the impact of socio-economic background of students on their learning achievements. Using evidence and knowledge accumulated by international sociological research, we define the factors that mostly affect negative school performance, with emphasis on early childhood education.

Keywords: Educational vulnerability, early childhood education, households, learning, PISA.

I. INTRODUCCIÓN

Para los países en vías de desarrollo y altamente desiguales, la educación representa el principal medio, en el mediano y largo plazo, para asegurar crecimiento económico, movilidad social y una cultura de deliberación democrática. Por el contrario, la carencia de una educación equitativa y de calidad los condena a la periferia del orden global en el siglo XXI. Sin embargo, en América Latina alrededor de 50% de los jóvenes de 15 años de edad (5,4 millones) se encuentra en situación de vulnerabilidad educacional según PISA (Programme for International Student Assessment); esto es, corre el riesgo de no poseer las competencias cognitivas mínimas necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de la vida e integrarse eficazmente en sociedades que utilizan intensivamente el conocimiento y la información (OECD, 2016a).Si se incluye a los jóvenes de 15 años “que están fuera del sistema educativo y a los estudiantes con extra edad que aún están en primaria (grado 6 o inferior) el porcentaje total de bajo desempeño aumentaría a 66%” (BID, 2016).

Dentro de la región, el porcentaje de alumnos que no alcanza el umbral mínimo varía por dominios de competencia (lectura, matemáticas y ciencia) y por países. En lectura, las cifras varían entre un tercio (Costa Rica y Chile) y 55% o más (Perú, Argentina y Colombia); en matemáticas, entre 52% (Chile) y cerca de 75% en (Perú y Colombia) y, en ciencia.entre 35% (Chile) y más de 50% (Perú, Colombia y Argentina) (RIVAS, 2016:232).

Los países latinoamericanos participantes en dicho examen internacional se encuentran, por tanto, en una precaria situación para enfrentar los desafíos del desarrollo que plantea el mundo global contemporáneo. Para una adecuada definición de políticas que contribuyan a mejorar los resultados del aprendizaje y, por ende, a una mejor y más equitativa construcción de capacidades humanas en la región, es necesario abordar una serie de cuestiones fundamentales:

-

- ¿Por qué los déficits observados no aparecen como el asunto más urgente de abordar dentro de la agenda de los gobiernos de la región?

-

- ¿Quiénes son los jóvenes adolescentes en riesgo educativo?

-

- ¿Cómo y por qué han llegado a tal situación?

-

- ¿Qué revela todo esto sobre las políticas públicas aplicadas en este sector?

-

- ¿Puede la educación resolver los déficits identificados o, por el contrario, contribuye a mantenerlos?

El presente trabajo pretende responder a estas interrogantes, planteándose como propósito central, una reflexión en torno a los retos que tienen los gobiernos latinoamericanos –y el de Chile en particular— en relación con la educación. Se busca entender cómo la política pública debe abordar la educación como factor estratégico del desarrollo (BRUNNER, 2010), usando un enfoque sociológico focalizado en la educación temprana.

Se concluye que solo mediante un esfuerzo concertado de las sociedades y sus gobiernos, mediante políticas públicas adecuadamente diseñadas e implementadas, podrá disminuirse el peso de los factores socio-familiares y de la educación en la reproducción de las desigualdades y aumentar el impacto positivo de esta última para contrarrestar dicho efecto reproductivo.

II. DESARROLLO

2. Información de contexto

2.1. Resultados PISA

El análisis aquí presentado se construye a partir de los datos proporcionados por PÎSA, prueba internacional estandarizada que mide el desarrollo de competencias cognitivas de los estudiantes a los 15 años en 70 países y ciudades del mundo, considerando la última medición de 2015, centrada en el dominio de las ciencias, pero que además examinó las competencias adquiridas por los estudiantes en los dominios de comprensión lectora y matemática.

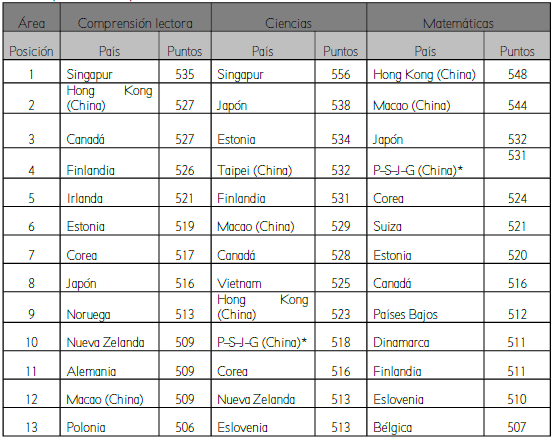

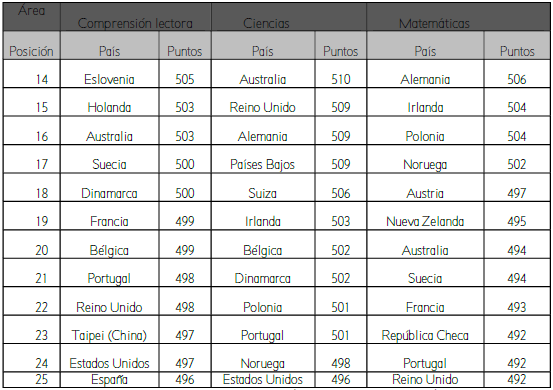

Como se observa en la Tabla N° 01, que incluye a los 25 países de mejor desempeño, ningún país de América Latina se halla incorporado al escalafón de honor. Singapur lidera en los tres dominios mencionados. En general, en todos estos dominios, los países del sudeste asiático, llamados a veces también -sin mucha precisión-países de valores confucianos (BRETON, 2017; ASADULLAH Y PERERA, 2015; ZHANG, KHAN Y TAHIRSYLAJ, 2015) muestran un excelente desempeño, incluyendo a Singapur, Japón, Taipei (China), Macao (China), Vietnam, Hong Kong (China), P-S-J-G (las ciudades de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Guangdong) y Corea. Asimismo, muestran buenos rendimientos los países anglosajones desarrollados (Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda y Nueva Zelanda); los países de Europa del norte como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda; varios países de Europa Central y del Este como Estonia, Eslovenia, Polonia; otros países de Europa Occidental como Suiza y Portugal. De hecho, estudios recientes señalan que el factor cultural resulta decisivo al estudiar el desempeño delos países en PISA (ZHANG, KAHN y TAHIRSYLAJ, 2015).

25 primeros países del mundo en los resultados de PISA 2015

Fuente: OCDE, PISA Resultados Claves. Disponible en: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf

* Comprende a las ciudades Pekín, Shanghai, Jiangsu y Guangdong

2.2. Resultados PISA en Latinoamérica: Visión de conjunto

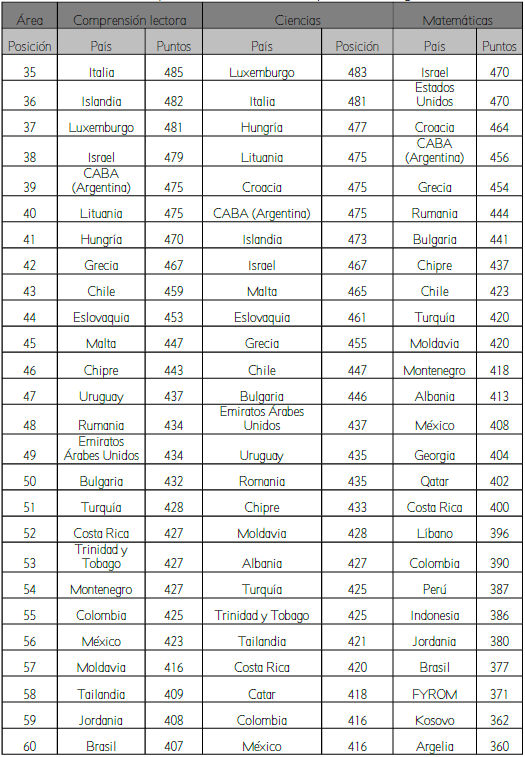

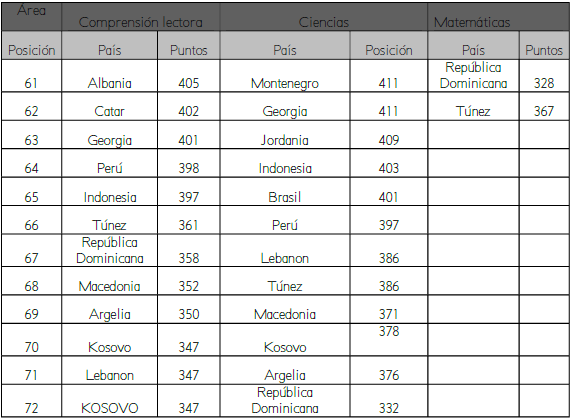

En el caso de los países latinoamericanos, la performance medida por PISA 2015 es mediocre en general. La Tabla N° 02, muestra que Chile lidera el ranking regional con 447 puntos en ciencias, 459 en comprensión lectora y 423 en matemáticas, a una distancia significativa, por tanto, de los correspondientes resultados promedio de la OCDE de 493,493 y 490, respectivamente. De hecho, entre el total de los países participantes, Chile ocupa en los correspondientes dominios los lugares 44, 42 y 48 respectivamente. Puntualmente, para este análisis no se considera a Argentina, dado que en PISA 2015 solo participó la Ciudad de Buenos Aires (CABA), dejando fuera a un significativo número de alumnos que habitan en el resto del país.

Resultados de la prueba PISA 2015, a partir del lugar 35

Fuente: OCDE, PISA Resultados Claves. Disponible en: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf

La cuestión del universo de jóvenes de cada país que participa en PISA es especialmente importante en aquellas regiones del mundo, como la región latinoamericana, donde aún existe un grado significativo de exclusión; esto es de jóvenes de la cohorte de edad correspondiente que no concurren a la escuela. Este fenómeno ha sido estudiado con detención por RIVAS (2015: 232-234). Señala que “el 89% de la población de 15 años de edad de la OCDE está representado en PISA, mientras que en los países participantes de América Latina esa cifra desciende a un 71%.”. Solo Chile y Argentina la proporción de jóvenes de 15 años de edad cubiertos en la muestra de PISA tienen a más del 80% de la población de esa edad incluida, mientras que el porcentaje desciende al 73% en Uruguay, 72% en Perú, 69% en Brasil y 63% en Colombia y Perú. Concluye Rivas: “Esto refuerza la evidencia de la distancia que existe entre el marco metodológico de la prueba PISA y sus adaptaciones a los países con mayor desigualdad y pobreza”.

2.3. Resultados PISA en Latinoamérica: evolución

Como se vio más arriba, de los ocho países latinoamericanos participantes con resultados comparables, la mayoría de su población estudiantil no alcanza el nivel mínimo de desempeño esperado a esa edad según la escala de comprensión lectora. Como reporta un Informe preparado por la OCDE: los más desaventajados forman un grupo particularmente vulnerable; en efecto, sus limitadas habilidades ponen en riesgo su futura educación y carreras laborales (OECD, 2012:36; 2011:450-464). De usarse cualquiera de las otras dos escalas de evaluación --matemáticas o ciencias-- la situación sería igualmente negativa o peor. Más grave aún sería el diagnostico si además de considerar a los jóvenes matriculados se incluyera a quienes abandonan el sistema o no acceden a él, como se verá más adelante.

¿Cómo se comportan los resultados en el tiempo?

Sin entrar aquí en un debate metodológico fino sobre la comparabilidad intertemporal de los datos (LUONGO, 2015), puede señalarse que, en matemáticas, el dominio donde los países de la región muestran más debilidades, Perú mejora visiblemente entre 2001 y 2009, con un incremento de 73 puntos. A lo largo de todo el período, comenta Rivas, Brasil y Chile lograron asimismo mejoras consistentes, con una curva de permanente mejora. Sin embargo, el caso de Brasil presentaría serias discusiones metodológicas. México también logró mejoras entre 2003 y 2009, aunque muestra una leve caída en 2012. Argentina y Colombia exhiben una tendencia con leves cambios y mayor estabilidad, mientras que Uruguay bajó sus resultados entre 2009 y 2012. En las pruebas de lectura, Perú vuelve a obtener un importante avance; creció 57 puntos en total, ascenso significativo si se considera que PISA calcula que 39 puntos en lectura equivalen a un año adicional de escolaridad de la OCDE. También Chile logra una importante mejora entre 2000 y 2009, con un leve descenso posterior. En total (entre 2000 y 2012) Chile aumentó 32 puntos en este dominio. En cambio, entre 2000 y 2012, Brasil tuvo una mejora leve en lectura (14 puntos en total), mientras que México se mantuvo estable.

Colombia también experimentó un aumento entre 2006 y 2009, pero tuvo un descenso entre 2009 y 2012, con un saldo neto positivo sin embargo de 18 puntos. Argentina tuvo primero un marcado descenso en los resultados de lectura entre 2000 y 2006 y luego una mejora similar entre 2006 y 2009, para mantenerse estable en 2012. En conjunto, desde 2000 a 2012 sus resultados disminuyeron 22 puntos. Uruguay siguió una tendencia similar a la de Argentina y entre 2003 y 2012 disminuyó 23 puntos. Por último, el estudio de Rivas muestra que, en el dominio de ciencias, Perú mejora notoriamente; Chile y Brasil reflejan avances escalonadas entre 2000 y 2009, con estancamiento posterior. México, después de un descenso inicial, mejora levemente entre 2003 y 2006, para luego mantenerse estable. Colombia y Argentina también aparecen estancados durante el período, mientras que Uruguay exhibe una caída continua entre 2003 y 2012.

En suma, si bien Perú muestra interesantes progresos, lo hace desde un punto de partida extremadamente bajo. Entre los demás países, Chile y Brasil tienen evoluciones positivas, y los demás movimientos disparejos, México moderadamente hacia el alza y Uruguay y Argentina modernamente a la baja. En conjunto, un cuadro regional que no muestra una clara tendencia al mejoramiento, lo que, combinadamente con la mediocridad de los logros, resulta en un panorama de estancamiento preocupante si se consideran los esfuerzos de los gobiernos y las políticas.

2.4. Resultados PISA en Latinoamérica: inequidad

Los países latinoamericanos participantes en PISA 2015 muestran, en la prueba de ciencia, un grado mayor de vulnerabilidad educativa que el promedio de los países de la OCDE. En efecto, este grupo, que en la región alcanza un promedio de alrededor de un 51% de los estudiantes que rinde la prueba, más que duplica el promedio de la OCDE, situado en 21% (OECD, 2016a:207), cifra esta última que preocupa también en los países de alto ingreso (HASSELHORN et al., 2015).

En América Latina el universo de estudiantes vulnerables está conformado por más hombres que mujeres y se halla compuesto mayoritariamente por jóvenes provenientes de los dos cuartiles inferiores del índice socioeconómico y cultural de PISA. Es decir, pertenece a la mitad con menores recursos dentro de los países de la región. De hecho, un estudio de la OCDE sobre la base de datos PISA 2012 en matemáticas muestra que en los países latinoamericanos participantes en esta prueba, un 83% de los estudiantes menos favorecidos (pertenecientes al primer cuartil del índice ESEC) sin alumnos de bajo rendimiento (resultados inferiores al Nivel 2) (OECD, 2016b: 12).

En cuanto al peso de los factores socioeconómicos, tan común es la referencia al hecho de que los resultados del aprendizaje se hallan fuertemente determinados por el origen familiar de los estudiantes, que prácticamente no llama la atención y parece un dato autoevidente. Lo cual es sorprendente, si se piensa que la brecha así producida es contraria a cualquier ideal de justicia, equidad, igualdad de oportunidades, meritocracia y valor del esfuerzo y el emprendimiento personales proclamado por las principales ideologías afines a la tradición democrática, sean liberales, comunitarias o socialdemócratas.

Del mismo modo, la evidencia muestra que quienes nacen en condiciones favorables tienen mayores probabilidades de éxito escolar, de realizar estudios superiores y de seguir una trayectoria laboral satisfactoria que quienes nacen en hogares desfavorecidos. Así, orígenes y destinos se encuentran estrechamente vinculados (HALSEY, HEATH Y RIDGE, 1980).Ya a los 15 años --mucho antes, en realidad, según se sabe ahora-- los jóvenes se encuentran atrapados en una brecha que, como se verá a continuación, no es fácil de cerrar o sortear.

Efectivamente, la diferencia de logros entre alumnos nacidos en el primero y el cuarto cuartil en la distribución del poder, la riqueza y la influencia, es universal. Existe en todas las sociedades, independiente de su nivel de desarrollo, tradiciones culturales, calidad promedio de sus sistemas educacionales y niveles de ingreso de la población (WILLMS, 2003A, 2003B; TRAMONTE Y WILLMS, 2010). Medida esta brecha entre los cuartiles extremos del Índice económico, social y cultural de PISA 2015, alcanza a 68 puntos en el promedio de los países de la OCDE, equivalentes a alrededor de un año y medio adicional de escolarización para los estudiantes del cuartil superior. En América Latina la diferencia es de casi 100 puntos, equivalente a aproximadamente dos años y medio de escolarización.

3. ROL DE LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD

Así miradas las cosas, se vuelve entendible también por qué en general -bajo los supuestos de la sociología clásica representada por autores como Durkheim, Marx y Weber-se sostiene un punto de vista escéptico respecto del rol igualitario que la educación puede desempeñar en la sociedad, en contraste por ejemplo con la perspectiva de la economía, particularmente la teoría del capital humano (BRUNNER, 2010; PRITCHETT, 2001).

Para la sociología, la cuestión de las desigualdades sociales y el papel de la educación en su mantención o compensación es un asunto clave, a diferencia de la economía que se interesa por la contribución de la educación a la productividad de las personas y a la competitividad de las empresas y, por esta vía, al crecimiento de las naciones.

Dicho en otras palabras, la mirada de la economía es cómo adaptar la educación a la diferenciación de funciones, la división del trabajo y la creciente complejidad de la producción en las sociedades capitalistas contemporáneas, mientras que la sociología se interesa por su rol en la selección, jerarquización y estratificación de las personas, grupos y clases sociales.

De ahí, igualmente, que la sociología se aparte del enfoque del capital humano, el cual entiende la educación como una palanca para hacer más eficientes a las personas en la producción de mercancías y se preocupa menos en cambio -como alguna vez dijo Amartya Sen-por evaluar si acaso --y en qué medida--la educación permite a los individuos desarrollar aquellas capacidades que son la base de su libertad para elegir sus vidas y obtener los beneficios no- monetarios que debería traer consigo el desarrollo de sus capacidades humanas. Independiente de su nivel de ingreso, dice, las personas pueden “beneficiarse de la educación por la posibilidad de leer, argumentar, comunicar, elegir con mayor información, ser tenida en cuenta más seriamente por otros y así sucesivamente” (SEN, 1998:70).

Dentro de esa perspectiva, que el propio Sen bautizó como human-capabilty perspective, la educación aparece cumpliendo entonces no sólo funciones económicas y adaptativas sino desarrollando también las potencialidades crítico-reflexivas, de innovación y transformación dela sociedad (SIMÓN, 2005). Está forzada por lo mismo a confrontar el ideal normativo de la educación con su organización empírica en las sociedades capitalistas democráticas contemporáneas.

La evidencia acumulada a lo largo de los últimos 50 años por la investigación académica muestra que el ideal normativo de la educación está lejos de materializarse. En todas partes las desigualdades existentes entre las familias tienden a ser transmitidas de una generación a la siguiente. Primero, a través de las características y condiciones de las relaciones e interacciones dentro de la familia y las prácticas de socialización; luego por las oportunidades formativas disponibles durante los procesos de educación temprana de los niños, antes de su ingreso a la escuela; enseguida, a lo largo del ciclo K-12 y el acceso a la educación terciaria organizado según el prestigio y nivel de selectividad de las instituciones y, finalmente, a través de la desigual estructura de oportunidades de vida, trabajo y seguridad social que enfrentan las personas adultas.

En esta línea de análisis se ubica el influyente volumen editados por un grupo de sociólogos británicos al comienzo de la década de 1980, titulado: Orígenes sociales y destinos: familia, clase y educación. Allí sus autores se preguntan si acaso la educación puede alterar el carácter de clase de la infancia, concluyendo que, a pesar de los avances de la educación en Gran Bretaña a lo largo del siglo XX, sin embargo, los destinos laborales y de vida de las personas continuaban más o menos establemente vinculados a su origen (HALSEY, HEATH, Y RIDGE, 1980).

La misma interrogante viene siendo formulada de diferentes maneras, una y otra vez, por las ciencias sociales desde mediados del siglo pasado. Por ejemplo, BRIAN SIMON (2005), historiador inglés, se pregunta: ¿Puede la educación cambiar la sociedad? Basil BERNSTEIN (1970), famoso sociólogo, responde: La educación no puede compensar a la sociedad, esto es, no puede remontar las diferencias y divisiones creadas en la esfera de la producción capitalista. Por último, en años recientes un investigador de la Universidad de Birmingham titula un ensayo sobre estos asuntos (GORARD, 2010) con la frase: “La educación puede compensar a la sociedad ... un poco”.

Conviene recordar que en el campo de la sociología esta inquietud y controversia se originan en un clásico estudio publicado en los Estados Unidos por James Coleman y su equipo titulado Equality of Educational Opportunity (COLEMAN et al., 1966), que tiene más de 16 mil citas en Google Scholar (octubre de 2017).

La conclusión de este estudio que en su momento más llamó la atención -la cual aquí se reduce a una sola frase- es que, entre los factores determinantes de los logros del aprendizaje de los estudiantes y sus variaciones, el más importante es la familia y, en menor medida, los pares; en cambio, los colegios y sus insumos no serían decisivos para explicar la brecha de resultados entre alumnos de diferente origen socio-familiar.

Desde entonces, hace 50 años, se desenvuelve un largo, intenso e intrincado debate --teórico-conceptual, metodológico-estadístico e ideológico-político-- sobre aquel descubrimiento de Coleman y colaboradores.

Efectivamente, tras medio siglo de investigación a nivel mundial, el sentido común en el campo de las ciencias sociales puede resumirse mediante las siguientes cinco afirmaciones de James HECKMAN (2011:76), economista con talante de sociólogo, profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de su disciplina.

-

- Primero, la brecha de resultados del aprendizaje “son sustanciales para niños de diferente origen social”.

-

- Segundo, tales brechas surgen tempranamente y perduran durante la adolescencia.

-

- Tercero, en cambio, “las escuelas tienen escaso impacto sobre esas disparidades, aun cuando la calidad de la escolarización que reciben los niños varía fuertemente entre clases sociales”.

-

- Cuarto, los niños de familias socioeconómicamente desaventajadas se sitúan a la saga de sus pares de familias aventajadas, incluso antes de que comience la escolarización formal y ese menor rendimiento persiste durante todo el proceso educativo.

-

- Quinto, brechas similares de origen socio-familiar se presentan igualmente en índices de competencias blandas. Tampoco en este caso la escuela reduce significativamente esas brechas.

Para efectos del análisis de la vulnerabilidad educacional -como riesgo de quedar tempranamente excluido de la posibilidad de desarrollar plenamente las capacidades de base de las libertades y la autonomía personal- es importante agregar algunos antecedentes adicionales sobre la manera cómo la sociología de la educación entiende actualmente las dinámicas formativas.

La sociología educacional --apoyándose en diversas contribuciones disciplinares-- identifica múltiples factores y variables que inciden en la transmisión intergeneracional de las brechas de rendimiento académico. En la base, sostiene, se encuentran las diferencias de capital económico, social y cultural de las familias. Sin duda, la vulnerabilidad es producto de la indigencia y la pobreza, pero también de la desigual disponibilidad de recursos de la familia para invertir en bienes y procesos de aprendizaje como libros, computadores, conexiones a Internet, juguetes didácticos, visitas a museos, tutores privados, servicios de atención médica, psicológica, etc., que al contrario, se hallan abundantemente disponibles en familias con mayor capital económico.

En seguida, las redes sociales de la familia y los recursos a los cuales accede a través de ellas -el capital social- tienen un efecto diferenciador en el desarrollo temprano. Son un medio de producción de oportunidades de aprendizaje. Enseñan a relacionarse con los otros, con la comunidad, las instituciones y las burocracias.

Finalmente, el capital cultural de la familia posee un efecto decisivo sobre la transmisión intergeneracional de desigualdades; dota a los individuos diferencialmente de conocimientos, esquemas mentales, prácticas y hábitos, códigos lingüísticos y un sentido de las reglas del juego de la cultura escolar, todos recursos que luego resultan decisivos para la trayectoria académica y laboral de los individuos (BOURDIEU, 1998).

El capital cultural es la variable menos visible pero probablemente la más potente y de prolongado efecto sobre las desigualdades entre familias. A través de una miríada de interacciones cotidianas moldea los años más decisivos del desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños (GARDNER, 1995).

Un famoso estudio de HART y RISLEY (2003, 1995) ilustra un aspecto de esa desigual socialización en función de la desigual distribución del capital cultural entre hogares. Muestra que en los Estados Unidos los hijos de familias profesionales escuchan en un año un promedio de 11 millones de palabras, los hijos de familias trabajadoras 6 millones y los niños de familias en situación de pobreza 3 millones. A los cuatro años estos últimos pueden haber escuchado 32 millones menos de palabras que sus pares de familias profesionales. Los códigos lingüísticos y las redes de distinciones conceptuales que de allí derivan tienen un impacto de larga duración en la vida de las personas (BERNSTEIN, 1971).

Diversos otros estudios evidencian el efecto decisivo que para la generación de brechas de aprendizaje poseen variables tales como el clima del hogar, los estilos de socialización, el tiempo dedicado por los padres a sus hijos y el carácter de las actividades desarrolladas por ellos en conjunto y, sobre todo, la sensibilidad y receptividad de la madre (KALIL, 2017; KALIL, RYAN Y COREY, 2013). Estos elementos operan como mediadores entre los factores estructurales de la familia --sus dotaciones de capitales-- y el desarrollo de las competencias y habilidades que influencian el rendimiento escolar. Se sabe que estas competencias, tanto cognitivas como motivacionales y socioemocionales poseen una estrecha vinculación con las actitudes parentales, sus creencias y expectativas (HASSELHORN et al, 2015), y se hallan fuertemente condicionadas por la cultura familiar, el estrato ocupacional y la clase social, actuando como transmisores intergeneracionales de la desigualdad.

Todavía más: las desigualdades producidas por los efectos combinados de la desigual distribución de los capitales económico, social y cultural tienden a actuar acumulativamente a partir del primer día de la vida y a lo largo de los primeros años. De modo que, como bien dice ESPING-ANDERSEN (2009:113), uno de los principales teóricos contemporáneos de la socialdemocracia nórdica, “la marca del origen social [...] se halla firmemente establecida antes siquiera de que el Estado de bienestar juegue cualquier rol de importancia en nuestras vidas".

Suele decirse que el crecimiento económico y las mejores condiciones materiales de vida de los hogares podrían asegurar, casi automáticamente, mejores condiciones de entorno para el desarrollo temprano de las capacidades de los niños. Hoy se sabe que no es así. Incluso, variados factores de deterioro de ese entorno vienen, precisamente, con el crecimiento económico, el mayor bienestar y con las oportunidades individuales de elegir (SCHOON et al., 2011). Son una expresión de lo que Daniel BELL (2006)llamó las contradicciones culturales del capitalismo, título de uno de sus libros. Contradicciones tales como la disolución de los vínculos comunitarios, la licuación de las tradiciones, las presiones del consumo y la deuda, el efecto corrosivo de las drogas, la multiplicación de las inestabilidades y cambios en las relaciones familiares, el desvanecimiento del sentido de autoridad, la prevalencia de trastornos mentales y malestares psicológicos, y la pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales de socialización como las iglesias, la propia familia y la escuela a favor de la comunicación masiva y las redes sociales.

Todo esto nos trae de regreso el relativo pesimismo de los estudiosos de la educación frente a la posibilidad de que este factor pudiese compensar automáticamente las desigualdades de origen sociofamiliar o, incluso, que pudiera eliminarlas, estableciendo una igualdad de oportunidades libre de cualquiera ventaja heredada o de adscripción. Esta ficción supondría, según muestra Francoise Dubet, “que la herencia y las diferencias de educación están abolidas para que el mérito de los individuos produzca, por sí solo, desigualdades justas” (DUBET, 2011:55).

Contrariamente al discurso político sobre las bondades igualadoras de la educación y al optimismo de los organismos internacionales respecto a su valor transformador de la sociedad, el hecho es que alrededor de una mitad de los jóvenes latinoamericanos se halla en riesgo de no poder integrarse educacionalmente a unas sociedades y economías que están volviéndose más intensivas en el uso del conocimiento. Temprano en su vida son excluidos de esa posibilidad.

¿Puede la escuela cambiar esta situación y compensar las desigualdades de la cuna?

Como ideal normativo tal es su misión; es el papel que le asigna la cultura moderna. Haciéndose eco de ese ideal, la UNESCO (DELORS, 1996: 132) proclama que “la educación básica es fundamental para acometer con éxito la erradicación de las desigualdades entre los sexos, en el interior de los países y entre éstos. Es la primera etapa que hay que franquear para atenuar las enormes disparidades que aquejan a numerosos grupos humanos: las mujeres, las poblaciones rurales, los pobres de las ciudades, las minorías étnicas marginadas y los millones de niños no escolarizados que trabajan”.

Pero, para que el proceso educacional tenga éxito, se requieren de adecuadas condiciones de las escuelas para poder compensar las desigualdades de base sociofamiliar y llevar a todos sus estudiantes a superar aquel umbral mínimo de competencias determinado por PISA para los principales dominios cognitivos. Existe una extensa literatura sobre esta materia (REYNOLDS et al., 2014; SAMMONS et al., 2014; BRUNNER y ELACQUA, 2004).

Desafortunadamente en América Latina, como vimos, la mayoría de las escuelas que atiende a niños y jóvenes vulnerables, no está a la altura del desafío que representa dicho ideal.

De lo anterior pueden desprenderse tres consideraciones específicas a tener en cuenta:

-

- Primero, la literatura especializada subraya la necesidad de intervenir temprano en el proceso educacional de los niños para compensar las desigualdades de origen sociofamiliar; más no basta con sólo asegurar el acceso a centros de educación inicial o jardines infantiles. Según concluye un estudio realizado últimamente en Chile, si dichos centros no reúnen características de calidad y efectividad -algo así como el estándar requerido por la OCDE para este tipo de centros- su impacto sobre el rendimiento académico de los niños provenientes del decil de menores ingreso (pobreza extrema) es insignificante cuando se mide a la altura del 4º grado de la enseñanza básica. Desde el punto de vista de la justicia social, dice la autora de este estudio, puede argumentarse por consiguiente que los programas públicos de atención y educación temprana no constituyen en Chile una política compensatoria efectiva para ese grupo de niños de mayor riesgo educativo (CORTÁZAR, 2015).

-

- Segundo, un grupo de investigadores de la Michigan State University, usando la información disponible en la base de datos de PISA 2012, concluye que en los diferentes países participantes en esta prueba hay una provisión de oportunidades de desigual calidad para el aprendizaje riguroso de la matemática formal. Esto contribuye, en medidas variables, a exacerbar las desigualdades previas de origen socio familiar, tanto dentro como entre escuelas, en la medida que los estudiantes de origen aventajado acceden a las mejores oportunidades y los de origen desaventajado se hallan expuestas a las de peor calidad. Es decir, las desigualdades de origen socioeconómico se ven reforzadas a través de la desigual distribución de oportunidad para aprender (SCHMIDT et al, 2015).

-

- Tercero, en contraste con las dificultades que enfrenta la población estudiantil vulnerable, existen en casi todas las sociedades experiencias ampliamente documentadas sobre las características y prácticas de liderazgo, pedagógicas, organizacionales y de gestión de escuelas efectivas o de calidad, capaces de compensar desigualdades de origen socio-familiar y de apoyar a todos sus estudiantes para alcanzar el umbral mínimo de competencias requerido por la actual economía y sociedades, con independencia de su condición de origen.

Ya en los primeros estudios de PISA se identifica a estos estudiantes como resilientes; esto es, jóvenes provenientes del cuartil inferior del índice económico, social y cultural de PISA que, sin embargo, rinden por encima de lo que sus antecedentes sociofamiliares permitirían anticipar (OECD, 2011a).Según el examen de PISA 2015, en el promedio de los países de la OCDE los estudiantes resilientes medidos en el dominio de las ciencias son alrededor de un 29%, y fluctúan entre tres de cada cuatro en el caso de Vietnam y 0,4% en el de República Dominicana. En Chile son 14,6%, similar a la cifra para la Ciudad de Buenos Aires; en Uruguay 14%, México 13%, Colombia 11%, Costa Rica y Brasil 9%, y Perú 3% (OECD, 2016a:223).

III. CONCLUSIONES

Por todo esto, más que preguntarse si la educación puede compensar desigualdades de origen sociofamiliar -que como ha quedado de manifiesto lo hace en el caso de los alumnos resilientes y de las llamadas escuelas efectivas- o bien si puede transformar la sociedad erradicando las desigualdades sociofamiliares, cosa que desde el Informe Coleman se sabe que no es factible- la interrogante que se debe responder es si nuestras sociedades y gobiernos están en condiciones de mejorar la actual provisión educacional desde la educación temprana en delante de manera de evitar que esas desigualdades se exacerben o meramente se reproduzcan, y así poder reducir la proporción de estudiantes en riesgo de ser excluidos de las oportunidades y beneficios del desarrollo. Las políticas educacionales juegan aquí un rol importante, en la medida que logren concertar los esfuerzos de las sociedades y los gobiernos para impulsar programas de largo plazo dirigidos a mejorar la educación temprana de niños e infantes y la efectividad de las escuelas que proveen educación obligatoria. Solo si se logra compensar desde el primer día las desigualdades de la cuna y luego se asegura a los niños y jóvenes, especialmente de los hogares de menores recursos, una educación de calidad similar a la que reciben los alumnos provenientes de los hogares aventajados, se podrá romper la pesada inercia de la desigualdad que frena el desarrollo de la región latinoamericana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASADULLAH, Niaz and PERERA, Liyanage. 2015. “Vietnam’s PISA Surprise”. The Diplomat, November 01. Disponible en: https://thediplomat.com/2015/11/vietnams-pisa-surprise/ Consultado el 30.08.2017.

BELL, Daniel. 2006. Las contradicciones culturales del Capitalismo. Alianza Editorial, Madrid, España.

BERNSTEIN, Basil. (Ed.). 1971. “Class, Codes and Control Volume 1: Theoretical Studies towards a Sociology of Language”. Primary Socialization, Language and Education Series. Routledge and Kegan Paul. London (UK).

BERNSTEIN, Basil. 1970. “Education cannot compensate for society”. En New Society, Vol. 15, No. 387: 344-347.

BID. 2016. “América Latina y el Caribe en PISA 2015 en 7 claves”. Disponible en: https://blogs.iadb.org/educacion/2016/12/07/pisa-2015-7claves/ Consultado el 28.09.2017.

BOURDIEU, Pierre. 1998. Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI. México.

BRETON, Theodore. 2017. “National Culture, Families, or Education Policies: What Determines National Test Scores?”. Documentos de Trabajo, Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT, Colombia, 17-12. Disponible en: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11568/WP-2017-12%20Theodore%20Breton.pdf?sequence=2&isAllowed=y Consultado el 15.09.2017.

BRUNNER, José Joaquín y ELACQUA, Gregory. 2004. “Factores que inciden en una educación efectiva. Evidencia internacional”. En Revista virtual de educación. Organización de Estados Americanos (OEA). Año XVLIII-XLIX, Nº 139-140, I-II.

BRUNNER, José Joaquín. 2010. “Educación y conocimiento: las dos agendas y sus desafíos”. Trabajo preparado con el apoyo del Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB) para el Seminario Agenda de Desarrollo Iberoamericana realizado en Barcelona, 5 y 6 de noviembre de 2010. Disponible en: https://www.cidob.org/es/content/download/25219/309940/file/Brunner.pdf Consultado el 30.07.2017.

COLEMAN, James; CAMPBELL, Ernest; HOBSON, Carol; McPARTLAND, James; MOOD, Alexander; WEINFELD, Frederic and YORK, Robert. 1966. Equality of Educational Opportunity. Department of Health, Education and Welfare, Office of Education. WashingtonU.S.A.)

CORTAZAR, Alejandra. 2015. “Quarterly Long-term effects of public early childhood education on academic achievement in Chile”. En Early Childhood Research Quarterly. Vol. 32; 13–22.

DELORS, Jacques. (coord.) 1996. “La educación encierra un tesoro”. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. Santillana/ UNESCO Madrid (España).

DUBET, Francois. 2011. Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. SigloVeintiuno. Buenos Aires (Argentina).

ESPING-ANDERSEN, Gosta. 2004. The Incomplete Revolution Adapting to Women's New Roles. Polity Press, 2009. Cambridge (UK).

GAERTNER, Holger; WURSTER, Sebastian and ANAND, Hans. 2014. “School Effectiveness and School Improvement”. En An International Journal of Research, Policy and Practice, 30. Vol. 25, No. 4: 197-230.

GARDNER, Howard. 1995. “Reflections on multiple intelligences: Myths and messages”. En Phi Delta Kappan. Vol. 77, No. 3: 200- 03; 206-09.

GORARD, Stephen. 2010.“Education can compensate for society – a bit. The School of Education”, En The University of Birmingham. Vol. 58, No.:1: 47-65. Disponible en: http://eprints.bham.ac.uk/304/1/Gorard2010BritishJournalofEducationalStudies.pdf Consultado el 10.09.2017.

HALSEY, Albert; HEATH, Anthony and RIDGE, John. 1980. Origins and Destinations. Family, Class and Education in Modern Britain, Clarendon Press. Oxford.

HART, Betty and RISLEY, Todd. 2003. “The early catastrophe: the 30-million-word gap by age 3”. En American Educator. Vol. 17, No.:1:4-9.

HART, Betty and RISLEY, Todd. 1995. Meaningful differences in the everyday experiences of young American children. Brookes. Baltimore (USA).

HASSELHORN, Marcus; ANDRESEN, Sabine; BECKER, Birgit; BETZ, Tanja; LEUZINGER- BOHLEBER, Marianne and SCHMID, Johanna. 2015. “Children at Risk of Poor Educational Outcomes: In Search of a Transdisciplinary Theoretical Framework”. En Child Indicators Research, June 2015. Vol. 8, No. 2: 425–438.

HECKMAN, James. 2011. “The American Family in Black & White: A Post-Racial Strategy for Improving Skills to Promote Equality”. En Dædalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences. Vol. 140, No. 2: 70-89. Disponible en: http://www.americanbarfoundation.org/uploads/cms/documents/heckmantheamericanfamilyinblackandwhite.pdf Consultado el 30.06.2017.

KALIL, Ariel. 2017. “The role of parenting in the intergenerational transmission of poverty”. En Focus. Vol. 33, No. 2: 6-8.

KALIL, Ariel; RYAN, Rebecca and COREY, Michael. 2013. “Diverging Destinies: Maternal Education and the Developmental Gradient in Time with Children”. En Demography. Vol.49, No. 4: 1361–1383.

LUONGO, Patrizia. 2015. “Inequality of opportunity in educational achievements: Cross-country and intertemporal comparisons”, En WIDER Working Paper, No. 2015/043, ISBN 978-92-9230-928- 2. Disponible en: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/126308/1/82340076X.pdf Consultado el 30.09.2017.

OECD. 2011a. Against the Odds: Disadvantaged Students Who Succeed in School. OECD. Paris (Francia).

OECD. 2011b. Education at a Glance 2011. OECD Publishing. Paris (Francia).

OECD. 2012. Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-.

OECD. 2016a. PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. OECD Publishing. Paris (Francia).

OECD. 2016b. PISA –Estudiantes de bajo rendimiento. Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito. Resultados principales. OCDE. Disponible en: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-37Estudiantes-de-bajo-rendimiento.pdf Consultado el 10.09.2017.

PRITCHETT, Lant. 2001. “Where Has All the Education Gone?”. En World Bank Economic Review, Vol.15, No.3: 367-391.

REYNOLDS, David; SAMMONS, Pam; DE FRAINE, Bieke; VAN DAMME, Jan; TOWNSEND, Tony; TEDDLIE, Charles and STRINGFIELD, Sam. 2014. “Educational effectiveness research (EER): a state-of-the-art review”. A State-of-the-art Review – Educational Effectiveness, Teacher Effectiveness and Professional Learning, and School and System Improvement] School Effectiveness and School Improvement. Vol. 25, No. 2: 197-230. (doi:10.1080/09243453.2014.885450).

RIVAS, Axel. 2016. “América Latina después de PISA Lecciones aprendidas de la educación en siete países (2000-2015)”. CIPPEC. Buenos Aires (Argentina).

SAMMONS, Pam; REYNOLDS, David; DE FRAINE, Bieke; VAN DAMME, Jan; TOWNSEND, Tony; TEDDLIE, Charles and STRINGFIELD, Sam. 2014. “Educational effectiveness research (EER): A state-of-the-art review”. School Effectiveness and School Improvement, Vol.25, No. 2: 197-230.

SCHMIDT, William; BURROUGHS, Nathan; ZOIDO, Pablo and HOUANG, Richard. 2015. “The Role of Schooling in Perpetuating Educational Inequality: An International Perspective”. En Educational Researcher, Vol. 44, No.7: 1–16. DOI: 10.3102/0013189X15603982.

SCHOON, Ingrid; HOPE, Steven; ROSS, Andy and DUCKWORTH, Kathryn. 2011. “Family hardship and children’s development: the early years”. En Longitudinal and Life Course Studies. Vol.1, No.: 3: 209-222. Disponible en: http://llcsjournal.org/index.php/llcs/article/download/109/95. Consultado el 18.08.2017.

SEN, Amartya. 1998. “Capital humano y capacidad humana”. En Cuadernos de Economía. Vol.17, No. 29: 67-72. Bogotá.

SIMON, Brian. 2005. “Can education change society?”. En McCulloch, G. (ed.) The Routledge Falmer Reader in History of Education. Routledge and Kegan. 139-150. New York (USA).

TRAMONTE, Lucia and WILLMS, Douglas. 2010. “Cultural capital and its effects on education outcomes”. En Economics of Education Review.Vol.29, No. 2: 200-213.

WILLMS, Douglas. 2003a. “Literacy proficiency of youth: evidence of converging socioeconomic gradients”. En International Journal of Educational Research. Vol.39, No.: 3: 247-252.

WILLMS, Douglas. 2003b. “Ten Hypotheses about Socioeconomic Gradients and Community Differences in Children’s Developmental Outcomes”. Final Report, Applied Research Branch Strategic Policy Human Resources Development Canada, February. Disponible en: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505297.pdf Consultado el 15.08.2017.

ZHANG, Liang; KHAN, Gulab and TAHIRSYLAJ, Armend. 2015. “Student performance, school differentiation, and world cultures: Evidence from PISA 2009”. En International Journal of Educational Development. Vol. 42: 43–53.