Resumen: El propósito del presente trabajo es analizar la traducción española realizada por Alfredo Adolfo Camús (ca. 1817-1889) de la Carta a los Jóvenes de San Basilio Magno desde dos puntos de vista: dónde se enmarca la traducción de Camús dentro de la tradición humanística hispana y cuáles son los textos de los que parte nuestro autor, así como el motivo de su elección.

Palabras clave:A A. CamúsA A. Camús,Basilio MagnoBasilio Magno,Carta a los jóvenesCarta a los jóvenes,traduccióntraducción.

Abstract: The purpose of this article is to analyse the Spanish translation carried out by Alfredo Adolfo Camús (ca. 1817-1889) of St. Basil the Great’s Address to Young Men from two standpoints: the place of Camús’ translation in the context of the humanistic Hispanic tradition and the source texts used by the author and the reasons for his choice.

Keywords: A A. Camús, St Basil the Great, Address to the Young, translation.

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a tradução espanhola realizada por Alfredo Adolfo Camús (ca. 1817-1889) da Carta aos Jovens de São Basílio Magno a partir de dois pontos de vista: onde se enquadra a tradução de Camús dentro da tradição humanística hispana e quais são os textos de que parte o nosso autor, bem como a razão da sua escolha.

Palavras-chave: A A. Camús, São Basílio Magno, Carta aos jovens, tradução.

Résumé: L’objectif de ce travail consiste à analyser la traduction espagnole réalisée par Alfredo Adolfo Camús (ca. 1817-1889) de la Discours adressé aux jeunes gens de Saint Basile-le-Grand, à partir de deux points de vue : où se situe la traduction de Camús dans la tradition humanistique hispanique et quels sont les textes de départ de l’auteur et qu’elle a été la raison de son choix.

Mots clés: A Camús, Basile-le-Grand, Discours adressé aux jeunes gens, traduction.

Artigos

La primera traducción directa de la Carta a los Jóvenes de San Basilio al español (1858)

Universidade de Aveiro

1. Introducción

En 1858, Alfredo Adolfo Camús (ca. 1817-1889) publica en el diario La América: crónica hispano-americana una extensa carta destinada a su amigo y antiguo alumno Emilio Castelar. La importancia del documento es doble. En primer lugar, porque la carta supone una defensa de los estudios clásicos frente a los neocatólicos, que desean su desaparición por considerarlos los causantes de todos los males modernos (Revolución Francesa, Socialismo, Paganismo...). En segundo lugar, porque encontramos dentro del documento la que consideramos la primera traducción directa del griego al español de La Carta a los jóvenes de San Basilio, que implica la actualización de un antiguo autor cristiano en el nuevo contexto polémico de la sociedad española del siglo XIX. Ya desde el siglo XV la traducción de este opúsculo de San Basilio, tanto al latín como al castellano, se ha producido en momentos de “crisis” en los que la lectura de los autores paganos ha sido motivo de enfrentamiento con los autores cristianos. Así las cosas, cuando Leonardo Bruni decide hacer su traducción de la Carta a los Jóvenes de San Basilio al latín es el momento en que en Florencia se están produciendo enfrentamientos entre los defensores de los Studia Humanitatis y sus detractores. En el contexto del enfrentamiento de las armas frente a las letras, de los defensores de los autores cristianos frente a los paganos, se encuadra la traducción indirecta al castellano —siguiendo el texto latino de L. Bruni— atribuida a Pedro Díaz de Toledo[3]. Unos siglos más tarde, ya en el siglo XIX, Camús publicará su traducción al español en un momento en el que la lectura formativa de los estudios clásicos destinada a los jóvenes se veía por algunos autores, como el abate Gaume, un peligro y causante de males modernos como la revolución:

L’enthousiasme de la Révolution pour le paganisme a une cause plus profonde: elle est dans l’affinité intime qui fait graviter l’époque révolutionnaire vers l’époque païanne (…). Qu’était-ce, en effet, que l’ancien paganisme, le paganisme classique de Sparte, d’Athènes et de Rome? C’était un état social fondé sur la volonté arbitraire de l’homme, et non sur la volonté de Dieu[4].

A continuación, desarrollamos con más detalle cuáles son los antecedentes de la traducción de Camús.

2. Antecedentes de la traducción de Camús

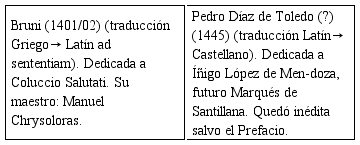

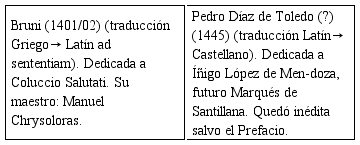

Como ya he señalado, la traducción de Camús de La Carta a los Jóvenes de San Basilio no es la primera traslación al español, aunque sí será la primera versión directa del griego. En 1445 se publica la ya citada traducción al cas-tellano del tratado griego de San Basilio atribuida a Pedro Díaz de Toledo. El título de la misma en el único manuscrito conservado es Basilio de la reforma-ción de la ánima[5] y contiene una dedicatoria dirigida a Íñigo López de Men-doza, futuro marqués de Santillana. La fuente de la traducción española no es un manuscrito griego, sino una versión latina realizada por el humanista italiano Leonardo Bruni unos cuarenta años antes (1402/1403).

Debemos recordar que la obra de San Basilio aboga por una lectura de los clásicos paganos como formación de los jóvenes cristianos debidamente seleccionada de acuerdo a unos patrones éticos. Esta idea fue acogida con entusiasmo por el movimiento humanista, que lo veía como un ejemplo para-digmático que conciliaba los contenidos de la literatura pagana con los pre-supuestos cristianos y en el que los Studia humanitatis fuesen centro y guía[6]. No obstante, Bruni interpreta el texto como una forma de defensa y afianza-miento de los estudios clásicos y pone el acento en la educación moral que puede lograrse a través de los Studia humanitatis, dejando al margen su sello cristiano. En su dedicatoria dirigida a Coluccio Salutati, Bruni declara los motivos por los que se decidió a traducir a un autor cristiano:

Atque ideo libentius id fecimus, quod auctoritate tanti viri ignaviam ac perversitatem eorum cupiebamus refringere, qui studia humanitatis vituperant atque ab his omnino abhorrendum censent. Quod his contigit fere, qui ea tarditate ingenii sunt, ut nihil altum neque egregium valeant intueri, qui, cum ad nullam partem humanitatis aspirare ipsi possint, nec alios quidem id debere facere arbitrantur. Sed hos cum sua ignorantia relinquamus; neque enim digni sunt, de quibus verba fiant.[7]

Así las cosas, la traducción ad sententiam de Bruni[8] surge en un momento de intenso debate entre los partidarios de los Studia humanitatis y sus detractores, y Bruni se sirve de San Basilio como argumento de autoridad ante los teólogos para defender la necesidad de los estudios literarios y filo-lógicos de los autores paganos. Se trataba, pues, de todo un manifiesto huma-nista y la traducción tuvo una gran repercusión durante el Quattrocento italiano[9].

Disputa semejante a la suscitada en Florencia surge en Castilla durante la primera mitad del s. XV entre los partidarios de las bonae litterae y sus de-tractores. Testimonios de estas controversias y muestras de la difusión del De legendis gentilium libris en Castilla son las obras de Alfonso de Cartagena acerca de la educación y los estudios literarios, a saber, las Declinationes super nova quadam Ethicorum Aristotelis translatione (1431) y la Epistula directa ad inclitum et magnificum virum dominum Petrum Fernandi de Velasco, comitem de Haro (c. 1441), en la que se aborda la misma cuestión que el tratado de Basilio, a saber, la legitimidad para un cristiano de estudiar las letras paganas[10].

En este contexto, no es de extrañar que, en torno al círculo literario humanístico de Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, alguien decidiera emprender la traducción de la obra de San Basilio al español a partir de la traducción latina de Bruni, dado que el conocimiento de la lengua griega en España no era habitual. Como ya expuse anteriormente, la obra se atribuye a Pedro Díaz de Toledo, y la dedicatoria va dirigida a Íñigo López de Mendoza, señor de la Vega y futuro marqués de Santillana[11]. El propósito de su traducción, como bien ha señalado Lawrance, tiene el mismo fin apo-logético y protréptico en favor de los Studia humanitatis que había animado a Bruni a hacerlo, y resulta casi un calco de la dedicatoria a Coluccio Salutati:

Agora, porque las turbias tempestades delos tienpos han fecho los negoçios diversos e las voluntades (segun quelo de mi siento e creo de Vuestra Nobleza) aunque non extinctas, alo menos interdictas e aplicadas a obras contrarias, he acordado de interpellar vuestra humanidat e nobleza e, como despertandola de un luengo sueño, mezclarme enla memoria de aquella abueltas destos estudios de humanidat, delos quales se que ningun trabajo, ninguna ocupaçion e ningunos alcançados o perdidos favores non uos podrian arredrar. (…) E por quanto algunas vezes de mi mesmo e muchas de Vuestra Magniffiçençia e de otros he oydo fablar con (…) aaquellos que quieren obtrectar los estudios dela humanidat porque nos otros nos damos alos poetas e oradores e otros quelos han tratado, acorde de romançar e enbiar a Vuestra Nobleza este pequeño libro del gran Basilio, por que conla auctoridat de este tan gran varon pueda Vuestra Nobleza confonder la ignavia e perversidat delos que vituperan los estudios suso dichos e que dizen que es de arredrarse dellos de todo punto. Alos quales entiendo que esto viene por ser de tan vagaroso ingenio que non pueden otear a ninguna cosa alta e egregia; e ellos, non podiendo espirar a ninguna parte de huma-nidat, entienden que nin los otros que tienen abilidat e voluntad para ello lo deven fazer. (Prólogo [fol. 65r])

Como señala Lawrance, el traductor español del Basilio de la reformación de la anima arrojaba el guante a los enemigos del humanismo y un examen sucinto de la obra permite constatar que es fiel a su modelo. No se trata de una adaptación pensada, de verbo a verbo, sino de una traducción de sententia ad sententiam, elaborada con un cuidado evidente del estilo. El traductor, evitando latinismos indigestos, ha sabido conservar el aspecto elegante de los cultismos, hyperbata y otros trazos obligatorios del estilo “retórico” de la época. Se trata, en definitiva, de un verdadero intento de traductio humanista frente a las vulgarizaciones “medievales” de sintaxis reiterativa y monótona, glosas, perífrasis y pesados circunloquios[12].

Años más tarde, concretamente en 1519, un erudito, Hernán Núñez de Toledo y Guzmán, conocido como el Pinciano, publica en Alcalá una edición del texto griego de la Oratio ad adulescentes acompañada de una versión latina ad litteram de la misma realizada por él bajo el título Divus Basileus graece et latine. Como en los autores anteriores, Núñez de Toledo en su prefacio dedica su obra también, en este caso, a su maestro Antonio de Nebrija, e informa sobre la autoría de la traducción interlineal y acerca de la función didáctica de su empresa, a saber, complacer a unos discípulos que deseaban trabajar en algún autor griego y que, por carecer de libros griegos en la universidad de Alcalá, le pedían al maestro que imprimiese alguno. El Pinciano piensa que con este libro los alumnos afrontarán mejor el reto de enfrentarse al aprendizaje de esta lengua, aunque, del mismo modo, es consciente de que puede ser criticado por el estilo pedestre de su traducción[13]. Además, el Pinciano incluyó varias objeciones a la traducción de Bruni bajo el título censura quorundam locorum in priore Basilei traductione. Estas castigationes aparecían en el recto de una página entera, entre la dedicatoria a Nebrija y el comienzo del texto grecolatino. Para sus observaciones críticas, el Pinciano parte del texto de Bruni que poseía en su biblioteca, una biblioteca que, además, contenía la traducción de las Homilías de San Basilio realizada en 1515 por el humanista italiano Raffaele Maffei (Volaterrano) con el título Ad nepotes quomodo ex gentilium doctrinas proficiant[14]. Más tarde, en las ediciones de la traducción de Bruni de 1524, 1526 y 1543, se publicarán estas castiga-tiones no en una página, sino en los márgenes. Mientras tanto y, en este contexto, no podemos soslayar que en 1532 Erasmo de Rotterdam publicará la edición griega de los Opera omnia de San Basilio y, en 1544, Alejo de Venegas publica en Toledo una edición de la traducción de Bruni donde reúne de forma resumida y en una página las observaciones del Pinciano. Como apunta Martínez Manzano[15], la edición de Alejo de Venegas tiene un interés doble, a saber, nos encontramos en primer lugar con que a la versión latina de Bruni y a las Castigationes del Pinciano se añade un comentario escolar que acompaña al texto de San Basilio, donde el propio Alejo de Ve-negas defiende que es posible educar cristianamente mediante la lectura de los clásicos paganos con una selección adecuada de temas y autores. En segundo lugar, porque en la carta que dirige al lector se refiere al Pinciano como su maestro.

Habrá que esperar a finales del siglo XVIII para encontrar una nueva versión al castellano de la Carta a los Jóvenes. En 1796, D. Pedro Duarte Basi-liano publica en Madrid una traducción al español de las Homilías de San Basilio siguiendo la edición bilingüe publicada en 1722 por los Benedictinos de San Mauro, realizada por Julián Garnier[16]. El título de la traducción de Duarte es Homilias de San Basilio Magno con un subtítulo donde se indica que se realiza a partir de la versión latina llevada a cabo por el monje benedictino Julian Garnier[17]. Nos encontramos, en definitiva, ante un nuevo caso de traducción indirecta al español. En su introducción a las Homilías, bajo el título de “El Traductor”, expone las razones de su traducción aduciendo, en principio, que “quien tenga alguna noticia de los escritos de los Santos Padres no ignorará el mérito, autoridad y excelencia, que entre todos han merecido los de San Basilio”[18] y se ciñe a dos de sus panegiristas: Gregorio Nacianceno y el propio Julian Garnier. Es por este motivo, viendo los elogios y cómo se han aceptado y acogido las diferentes traducciones al italiano, francés y otros idiomas, por el que Duarte decide emprender su empresa de traducción:

La experiencia acredita la ingenuidad y verdad de estos elogios en la estimación y aceptación con que se ha recibido las repetidas traducciones que se ha hecho en italiano, francés y otros idiomas; y deseoso yo de que nuestra nacion no carezca de éste, que juzgo, beneficio, entre otros tratados, que por devoción á mi Santo Patriarca tengo traducidos; presento, estimulado y ayudado de otro Monge no menos devoto de las glorias de este Santo Padre, estas Homilias, que sin embargo de haber considerado siempre su traducción superior á mis fuerzas, espero tendrán la acogida que en otros reynos en cuyos idiomas se han traducido. Su traducción la he hecho por la version del R. P. D. Julian Garnier de la sabia Congregacion de S. Mauro, y por la edicion que hizo de ella en París el año de 1722.[19]

Añade nuestro traductor que, en algunos pasajes, ha tenido que re-currir al cotejo de otras ediciones y que ha consultado con “sujetos domés-ticos” en quienes reconoce mérito en estas como en otras materias. Tampoco, añade, se ha detenido en los reparos que sobre algunas ediciones se le ofrecen a Garnier pues otros eruditos ya han dado cuenta de ello:

Algunos pasages me ha sido preciso cotejarlos con otras, que están recibidas con aceptacion de los sabios; y asi estos lugares como otros muchos, he consultado con sugetos domésticos, en quienes reconozco mérito en ésta y otras materias. No me he detenido, como en la Homilia segunda sobre el ayuno, en los reparos que sobre algunas se le ofrecen al dicho P. Garnier, porque de ellos satisfacen completamente el erudito P. D. Prudencio Marán de la misma dicha Congregacion, editor del Tomo III y escritor de la vida de San Basilio en latin, y el Reverendísimo é Ilustrísimo P. Don Francisco Bejar Basiliano en la vida que escribió en castellano de este Santo Patriarca.[20]

A la vista de lo expuesto, se puede deducir que o bien Duarte no conocía las traducciones de Bruni, Díaz de Toledo y el Pinciano, o bien no las utilizó por no tratarse de traducciones de las obras completas del santo padre. En mi opinión, me decanto más bien por el desconocimiento de Duarte de la existencia de estas obras, pues el propio Nicolás Antonio, quien en su Bibliotheca Hispana Nova cita del Pinciano las Annotationes in Senecae Philosophi opera, las Observationes in Pomponium Melam, las Observationes in loca obscura & depravata Historiae naturalis C. Plinii o la Versionem Latinam Graecae interpre-tationis Septuaginta Interpretum, sin embargo, no dice nada a propósito de las Castigationes del Pinciano a la traducción de Bruni[21]. Tampoco consta ninguna nota o cita de la traslación al español de la obra de San Basilio en la Bibliotheca Hispana Vetus[22] cuando nos habla de Pedro Díaz de Toledo, a quien algunos atribuyen la traducción española de la obra[23].

Ya en el XIX, concretamente en 1857, Migne publica la obra completa de San Basilio en su Patrología Griega a partir de la edición grecolatina de los Benedictinos de San Mauro tal como señala en el título de su tomo tercero: opera et studio Monachorum ordinis sancti Benedicti e congregatione S. Mauri. Asimismo, coteja la Homilía con la traducción y edición greco-francesa reali-zada en 1819 por Frémion, quien hace una versión revisada y corregida sobre las variantes de los veinte manuscritos de la biblioteca del Rey junto con los escolios. Así Migne en una nota a su edición escribe:

Eximiam hanc orationem, ad mss. in Bibliotheca Regia asservatos collatam Pari-siis, anno 1819, in-8º, edidit C.A. F. Fremion, in Facultate Parisiensi humaniorum litterarum professor. Ejus editionem in recensione textus sequimur; codicum vero ab eo adhibitorum notitiam et varias lectiones infra exhibemus. Edit. Patr.[24]

Una ver revisadas las traducciones previas a la versión de A. A. Camús, se hace necesario estudiar a continuación cuáles fueron las ediciones mane-jadas por él y el porqué de su elección.

3. Las ediciones utilizadas de Alfredo Adolfo Camús

Como decía al comienzo de este trabajo, en 1858, Alfredo Adolfo Camús publica en el periódico La América una traducción de la Carta a los Jóvenes de San Basilio dedicada a D. Emilio Castelar[25] y acompañada de una antigua traducción de la Epístola 70 de San Jerónimo. La importancia de esta traducción de San Basilio estriba en que se trata de la primera versión hecha directamente del griego al español y, como en los casos estudiados anterior-mente, aparece en un momento en el que se estaba atacando el estudio de los autores paganos por considerarlos causantes de los males modernos; no en vano, dos años antes, había comenzado a traducirse la obra de Gaume titu-lada La Revolución[26]. Para su trabajo Camús parte, en principio, de la edición bilingüe de los Benedictinos de San Mauro por ser, según él mismo nos dice, considerada la más autorizada entre los doctos y por no hallar una traducción al castellano:

Grande fortuna sería que nuestro gran humanista, Pedro Simón Abril, hubiera dotado nuestro patrio idioma con versión tan importante; y aunque sabemos que también se ocupó de traducir algunos tratados de San Basilio, en el catálogo que de sus traducciones formó Tamayo de Vargas y luego copiaron D. Nicolás Antonio y el autor del incompleto y mal pergeñado Ensayo de traductores españoles, D. Juan de Pellicer, no se halla la célebre homilía que nos ocupa. Mucha ha sido nuestra diligencia para ver de topar con alguna traducción que me ahorrara la para mí tan ardua y difícil tarea de acometer la presente, que me hizo pasar más de una noche en claro. (…) Para este, he seguido la edición Benedictina de la Congregación de San Mauro (París 1722 in folio) como la más autorizada entre los doctos.[27]

Es significativo el hecho de que, frente al conocimiento que demuestra Camús con relación a las traducciones castellanas de la obra de San Jeró-nimo[28], sin embargo, en lo que a San Basilio respecta, muestre un notable des-conocimiento acerca de las versiones castellanas, así como de la traducción latina de Bruni y de la correspondiente edición del Pinciano. Como él mismo declara, ha consultado los catálogos de Tamayo de Vargas, Nicolás Antonio y Juan Antonio Pellicer, y hubiera deseado que en alguno de estos biblió-grafos apareciera el humanista Pedro Simón Abril como autor de una tra-ducción de la Carta a los Jóvenes de San Basilio, lo que le hubiera ahorrado la labor de traducir el opúsculo. Por lo demás, incluso en el caso de que hubiera consultado la obra del Pinciano en estos catálogos, tampoco hubiera encon-trado referencia alguna a la edición grecolatina de la obra en cuestión que le hubiera llevado, a su vez, a Bruni. Esta ausencia corrobora la idea de Martínez Manzano (2010, 255) de que las adnotationes del Pinciano a la traducción de San Basilio no trascendieron más allá del círculo de unos cuantos de sus alumnos.

En resumidas cuentas, Camús parece mostrar un desconocimiento total de las aportaciones renacentistas castellanas a la carta de San Basilio. Por otro lado, consideramos que la obra que consulta, aparte de los catálogos citados, es un pequeño tratado de cabecera titulado Compendiaria in Graeciam via de Casto González Emeritense, de quien Camús era gran admirador y de cuya obra Camús poseía un ejemplar[29]. Si revisamos la Compendiaria podemos comprobar que tampoco cita las obras de Bruni ni del Pinciano, pero sí cita la edición de Garnier, de la que Camús se servirá para su traducción:

Basilius (S.) Magn. Episcop. Caesariens. in Cappadocia, Opera, a P. Garnier. Paris. 1721-30. Tomo 3. fol. Gr. Lat.- De legendis Gentilium libris Oratio, cum notis Ioann. Potteri etc. Francof. Ad Moen. 1714. 4.º Graec. Lat.-[30]

No obstante, Fabricius, autor de quien Casto González se considera deudor, como señala en la Praefatio de su obra[31], en su Bibliotheca Graeca, cuando habla de San Basilio, cita entre otras las ediciones de Bruni y de Raffaele Maffei, el Volaterrano[32]. Sin embargo, Casto González no parece que haya seguido a Fabricius en este aspecto y tampoco parece que Camús lo hiciera[33]. Asimismo, es altamente probable que Camús desconociera la edición de Pedro Duarte de 1796, de la que ya hemos hablado.

En definitiva, Camús parte de la edición de 1722 de Julian Garnier y quizás utilizara, aunque sin declararlo, la entonces recentísima edición de Migne de 1857[34], basada en la de los Benedictinos y cotejada con la edición de Frémion. Además, Camús se apoyará para las notas a su traducción en la versión francesa de las Homilías, Discursos y Cartas Selectas de San Basilio pu-blicada en 1788 por el abate Auger[35], un partidario moderado de la revolución francesa, si bien Camús no lo cita. Auger, por su parte, también es citado por el abate Gaume como un revolucionario famoso y así lo describe en su obra La Revolución:

Grâce aux études de collége, non-seulement les élèves sont tout prêts pour la révolution, les maîtres eux-mêmes l’embrassent comme une vieille connaissance (…). Pour ne parler que des prêtres, témoins entre beaucoup d’autres: les abbés (…) Chabot, Bernard, Auger, Dotteville, qui, à force de vivre avec les anciens, finissent par être de la politique de Brutus et de la religión de Socrate. Dans son panégyrique de l’abbé Auger, un révolutionnaire fameux, Hérault de Séchelles, s’exprime ainsi: (…) «La révolution trouva l’abbé Auger au milieu des républiques de la Grèce,(…).» (…) Les detais suivants achèveront de faire connaître l’abbé Auger, ainsi que l’influence de l’antiquité classique sur lui-même et sur la jeunesse révolutionnaire, dont il fut un des principaux instituteurs.(…)[36]

Así las cosas, Camús intenta buscar un puesto dentro del humanismo español, aunque finalmente su desconocimiento de las traducciones y edi-ciones españolas previas lo obligan a partir de la edición de Julian Garnier.

4. La Traducción de Alfredo Adolfo Camús

En este punto, consideramos imprescindible hacer un breve panorama recopilatorio de las versiones de autores castellanos para contextualizar dónde se halla la traducción de Camús. Como ya sabemos, en 1402/1403 Leo-nardo Bruni hace una edición con el texto griego y una traducción latina, dedicada a su maestro Salutati, de la obra de San Basilio, cuyo fin es una de-fensa humanística de la lectura de los autores paganos griegos porque de ellos se puede obtener una educación moral; es decir, se trata de una apología y propaganda en favor de los Studia humanitatis. Asimismo, Bruni, fiel a los criterios expuestos en su obra De interpretatione recta, ofrece una versión ad sententiam donde lo que se busca es recrear el original con un estilo esplén-dido, tomándose ciertas libertades siempre que se respete el estilo y el pensa-miento del autor[37]. En 1445, un autor desconocido, pero que pudiera ser Pedro Díaz de Toledo, dedica su traducción castellana, a partir del texto latino de Bruni, a Íñigo López de Mendoza, futuro marqués de Santillana. El fin de esta traducción, como en el caso de Bruni, es la defensa de los Studia humanitatis. Años más tarde, en 1519, Hernán Núñez de Toledo y Guzmán, conocido como el Comendador Griego o el Pinciano, publica una edición del texto griego de la Oratio ad adolescentes acompañada en la interlínea de una versión latina ad litteram. La obra está dedicada a su maestro Nebrija y el propósito, en este caso, es el de ofrecer a sus alumnos un tratadito con el que pudieran aprender griego, sin pretensiones estilísticas sino verbum verbo, es decir, palabra por palabra. Además, la obra se completaba con unas Adnotationes al texto latino de Bruni.

Tenemos que esperar al siglo XVIII para encontrarnos de nuevo ante una traducción al castellano de la obra de San Basilio. Se trata de la versión realizada por Pedro Duarte a partir del texto latino de Julian Garnier, realizado por la Congregación de los Benedictinos de San Mauro. El propósito de Pedro Duarte es ofrecer a los lectores españoles la traducción de una obra de este Padre de la Iglesia para no privarles de un texto que ya había sido traducido a otras muchas lenguas vernáculas. Como podemos constatar, dado lo anotado hasta ahora, todas las traducciones al castellano parten de una traducción previa al latín. Un posible esquema sobre lo que tenemos sería el siguiente:

Es en este momento cuando llegamos a la versión de Camús de 1858; al desconocer éste las publicaciones humanistas, parte, como he dicho ante-riormente, de la edición de los Padres Benedictinos de San Mauro, o del texto recientemente publicado por Migne, y toma las notas de la traducción francesa llevada a cabo por Auger. Su propósito, al igual que en el caso de San Basilio, es tomar de la cultura clásica griega aquello que tiene de prove-choso para la formación de los jóvenes cristianos[38]. Así las cosas, cuando Camús traduce esta obra, en particular el pasaje donde Sócrates es golpeado y responde con una actitud que podría ser considerada cristiana, al igual que ya les ocurriera a autores como Erasmo, Calvino o Ignacio de Loyola, se muestra un admirador de la Devotio moderna o Humanismo cristiano que pone a Cristo como modelo de imitación, así como demuestra una actitud más individual hacia las creencias y la religión. Igualmente, observamos que, si bien la versión castellana de Camús presenta una afinidad notable con la versión latina de Garnier que acompaña al texto griego, dista mucho de ser literal[39]. En definitiva, nos encontramos por primera vez en España con una traducción directa del griego al castellano de la obra de San Basilio y Camús es consciente de estar vertiendo al español una pieza ejemplar de la oratoria sagrada, materia imprescindible para entender a algunos de nuestros más grandes autores del Siglo de Oro español. No olvidemos, que el propio Camús redactó un programa de curso para la impartición de la oratoria sagrada en la Universidad Central de Madrid[40].

Con relación al tipo de traducción que realiza Camús, a saber, si pre-fiere una traducción al estilo de Bruni, ad sententiam, o como decide el Pin-ciano, ad verbum, hay que anotar que Camús hubiera preferido en este caso la traducción de Bruni a partir de lo que podemos colegir en su introducción a la carta y cita como referencia en la que apoyarse al mismo Cervantes:

¿Pero dónde hallar de ella una traducción castellana que pueda remedar en algo la belleza del original y conservar algún sabor siquiera de su hechicero estilo; traducción que, sin ser tapiz flamenco visto por el revés, «que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las oscurecen, y no se ven con la lisura y tez de la haz», según advierte el gran Cervantes en su lección a los que se dedica al oficio y profesión de traductores, haya de caer en el exagerado y ridículo servilismo de aquellos dómines de lugar, que en sus versiones quisieran conservar hasta el número mismo de los vocablos del texto, las mismas sílabas y también las mismas letras, aun cuando en tan pueril y desatinado empeño de seguir al original, en parte a deslucir y afear la lengua en que traducen, convirtiéndola en una especie de insulsa, pedantesca e incom-prensible algarabía?[41]

Como podemos comprobar, Camús es partidario de la traducción ad sententiam que también defendería Simón Abril, frente a la traducción ad litteram que realiza el Pinciano. No obstante, es insoslayable que la edición de verbo ad verbum del Pinciano va dirigida a unos alumnos estudiantes de griego y, por tanto, este tipo de traducción ad litteram resulta acorde al fin propuesto, a saber, el aprendizaje del griego. Tampoco debemos olvidar que las traducciones ad litteram fueron muy comunes a lo largo de todo el siglo XV.

Igualmente, ya hemos señalado la deuda debida a Auger para la elabo-ración de las notas en la traducción de Camús; sin embargo, como hemos apuntado en nuestra edición de la Carta a D. Emilio Castelar[42], Auger no recoge las dos paremias o refranes que aparecen en el texto de San Basilio, hecho que resulta muy significativo. En el primer caso no lo traduce y, en el segundo, lo expresa como un consejo que en nada se asemeja a un refrán. Examinemos cómo lo traducen cada uno de los autores tratados y citados.

Curiosamente, en el caso de la traducción de Pedro Duarte, tampoco la primera paremia[43], la del refrán dórico, es traducida, sino que la conserva en latín:

Desde el principio es muy oportuno considerar las ciencias, y acomodarlas al fin, que pretendemos, aplicándolo y ordenándolo todo a su propio fin (como dice el adagio dórico): lapidem ad funiculum ducentes.

Frente a la traducción de Pedro Díaz de Toledo:

Pues, ante de todas cosas, devemos considerar cada una delas disçiplinas o artes e endereçarla al fin, como las piedras “el que labra las endereça conel filo”, segun el proverbio griego.

La versión francesa de Frémion es como sigue:

Il faut donc, dès le commencement, soumettre à un sévère examen toutes nos études, et les faire concourir à la fin que nous nous proposons, en alignant, dit le proverbe dorien, la pierre au cordeau.

Frémion, además, en sus Notas y Cotejos que acompañan su edición, en la p. 93 dice a propósito de la paremia:

P. 30, l. 7. ποτὶ τὸν λίθον τὰν σπάρτον ἄγοντας. Ce proverbe est emprunté des architectes et des maçons qui se servent de cordeaux pour aligner leurs ouvrages (Érasme, Adag., IV, 8, 99.)

Vemos, pues, cómo Frémion se da cuenta de que esta paremia fue después tomada por Erasmo para su colección de Adagios y cabe preguntarse por qué Auger no traduce el refrán y Duarte lo deja en latín. En el caso de Auger podría explicarse por considerar una cuestión de mal gusto traducir un refrán, tenido por algo popular muy alejado de la estética del XVIII. No se entiende, sin embargo, el motivo de Duarte para no traducir el refrán y dejarlo en latín.

Camús traduce el texto del siguiente modo sin añadir nota alguna y, conociendo bien la obra de Erasmo tal y como la conocía[44], no deja de sorprender:

Conviene ante todo examinar las ciencias que nos proponemos, estudiar e ir acomodando las cosas a este fin, pues como dice el refrán dórico, se han de alinear las piedras al cordel.

Sin embargo, Duarte sí traduce el segundo refrán[45] que, como dije, Auger lo transforma de manera que no lo parezca. Así Auger traduce el texto del siguiente modo:

Je vous exhorte à faire des provisions pour le grand voyage, et à ne rien négliger de ce qui vous fera parvenir plus aisément à votre véritable.

Frente a Duarte, que realiza la siguiente versión:

Aconsejoos, pues, que para que adquiráis un viático, que os sirva para el logro y consecución de este siglo, no dexeis (como dice el refrán) piedra por mover: esto es, que no perdonéis á trabajo alguno, del qual podáis coger alguna utilidad conducente á este siglo.

Pedro Díaz de Toledo traduce el mismo texto del siguiente modo:

assi del non se puede considerar fyn alguno. Para el qual como provision avemos de aparejar alguna cosa, e (como dizen) “que todas las piedras devemos mover” de donde por lo fazer nos pueda venir algun provecho.

Frémion, por su parte, vierte el texto de la siguiente manera:

Telle est la durée pour laquelle je vous engage à faire toutes les provisions qui pourront vous être de quelque utilité, sans redouter aucune fatigue, ou, comme dit le proverbe, sans craindre de remuer toute pierre.

Y además en sus Notas y Cotejos p. 154 dice a propósito de la paremia:

P. 78, l. 8. πάντα λίθον κινεῖν. Remuer toute pierre, c’est faire tous ses efforts, ne rien négliger pour arriver à ses fins. Ce proverbe est peut-être emprunté de la pêche aux écrevisses ou autres poissons qui se cachent sous les pierres. Érasme, Adag., I, 4, 30.

El uso del término viático para traducir τὰ ἐφόδια, que otros traducen por provisiones, proviene de la edición latina de Julian Garnier, recogida luego por Migne, que es como sigue:

ad quod aevum possidendum viaticum ut comparetis, hortor vos, lapidem omnem, ut est in proverbio, moventes, unde aliqua vobis utilitas ad hoc assequendum accessura sit.

Y Camús, que en este caso sigue la versión latina de Garnier para este vocablo, cierra las traducciones con la siguiente versión:

Os exhorto a que hagáis provisión de viático para alcanzar aquel larguísimo siglo, y como dice el refrán, no dejéis de remover ninguna piedra si sospecháis que debajo se puede sacar alguna ayuda para lograrlo.

Como podemos comprobar, Camús no está copiando servilmente, sino que está traduciendo directamente del griego, si bien en algunos momentos clave se apoya en la versión latina de Garnier o en las notas de Auger.

No obstante, a partir de las adnotationes del Pinciano a la obra de Bruni[46], vamos a examinar las diferencias y similitudes de traducción entre las obras publicadas anteriores a Camús y la de este autor para ver cuánto les debe o hubiera podido deber a cada una, así como la originalidad de las mismas. Nosotros nos vamos a centrar en cuatro de las seis estudiadas por Martínez Manzano (2010), sin atender a la del título, por no ser tampoco de relevancia para el propio Pinciano: se trata de quiénes son los destinatarios de la homilía, si unos jóvenes en general o los sobrinos de San Basilio, como titula el texto de Bruni; ni a la referente a la anécdota de Pitágoras, el pasaje Ad adulesc. IX, 15, por tratarse simplemente de una mera errónea interpre-tación gramatical del texto al confundir un estilo directo por indirecto. Así, Leonardo Bruni entiende οὕτος por una tercera persona, mientras que el resto de nuestros autores estudiados lo interpretan en segunda persona y estilo directo: οὕτος οὐ παύσῃ χαλεπώτερον σαυτῷ κατασκευάζων τὸ δεσμωτήριον.

Respecto a la primera observación del Pinciano, que se refiere al pasaje Ad adulesc. V 12 referido a dos versos de Teognis, Bruni traduce la palabra τάλαντον por talentum, que hace referencia a una medida de peso sin prestar atención al sentido que Teognis da a esta palabra:

Similia his sunt e a Theognide dicta, qui inquit Deum – quemcunque tandem is senserit -varie hominibus talentum appendere; alio enim tempore divitiis affluere, alio nihil possidere.

El Pinciano señala que debería haber traducido este término mediante lancem (platillo) o trutinam (balanza), de esta forma:

Theognidis poetae versus advocat Basileus, ubi ait τοῖς ἀνθρώποις τὸν θεὸν τάλαντον ἐπιῤῥέπειν ἄλλοτε ἄλλως, id est, deum hominibus impellere trutinam alias aliter. Leonardus τάλαντον, quod hoc loco lancem sive trutinam significat, talentum interpretatus est, ad ponderis genus referens.[47]

Pedro Díaz de Toledo, como no podría ser de otro modo, hace una traducción fiel a Bruni:

Semejables cosas son a estas las que dixo Theognides, el qual dixo que algun dios era el que tanto varia mente dava los dones alos omes, por que veyamos un tienpo unos abondar de riquezas, otro tienpo non posseer cosa alguna.

Camús, al igual que Garnier, Auger, Frémion o Duarte traduce el término por balanza. A continuación, presentamos las diferentes versiones tanto latinas como castellanas y francesas sobre el mismo asunto.

Garnier presenta el siguiente texto:

Consimiles autem his sunt et Theognidis versus, in quibus dicit deum (quemcunque tandem ille deum dicat) hominibus alio et alio modo trutinam degravare, interdum illos divitiis affluere, interdum nihil habere.

Por su parte, Auger lo vierte al francés del siguiente modo:

Théognis pense à peu près de même, lorsqu’il dit que dieu (quel que soit le dieu dont il parle) fait pencher la balance tantôt d’un côté, tantôt d’un autre; que celui qui étoit riche tombe souvent dans la derniere indigence.

Y Frémion:

Théognis exprime la même pensé en disant que Dieu (quelque soit l’être qu’il désigne ainsi) fait pencher la balance des humains tantôt d’un côté. Tantôt de l’autre, et donne aujourd’hui les richesses, demain l’indigence.

Duarte, como ya he dicho, también traduce el término por balanza, aunque pluralizándolo, y dice:

Semejantes á estos son los versos de Theognides (a) en los que dice, que Dios (sea quien se fuere el Dios de que habla) pesa en sus balanzas de diversos modos a los hombres

Camús, por su parte, traslada el texto del siguiente modo:

Muy semejante es esta a otra sentencia de Teognis, cuando asegura que un Dios (sea cual fuere la divinidad a que alude) tiene a los hombres como pendientes de una balanza, «inclinando el fiel unas veces a un lado, otras a otro, de manera que el que ayer amañaba riquezas, hoy se queda sin nada.

La segunda observación del Pinciano a Bruni resulta muy interesante, pues ha originado también comentarios en los traductores que hemos estado cotejando. Se trata del episodio en el que se narra cómo Sócrates fue golpeado en el rostro por cierto individuo y él, en lugar de responderle del mismo modo, se hace grabar en su frente, como si fuera una estatua, la firma ὁ δεῖνα ἐποίει. El episodio está recogido en Ad adulesc. VII. 7 y Bruni lo traduce al latín de la siguiente manera:

Verum ubi ira illius satiata est, Socrates quidem nihil aliud egit nisi quod fronti suae inscripsit percussoris nomen, quemadmodum statuis fieri solet: ille, inquit, hoc opus effecit; nec ulterius ulcisci perrexit.

Como señala Martínez Manzano[48], la crítica del Pinciano[49] a Bruni es doble; por una parte, gramatical, pues Bruni traduce el pretérito imperfecto ἐποίει por un perfecto effecit y, por otra, de orden histórico, ya que el uso del imperfecto, en este caso, no es en absoluto intrascendente; según atestigua Plinio el Viejo, los pintores y escultores antiguos ponían a sus obras ya aca-badas un título provisional utilizando para ello el imperfecto: “Apeles o Policleto faciebat”. Mediante el uso del imperfecto daban a entender, por una parte, que su arte siempre estaba esbozado y sin terminar y, por otra, que contaban con la indulgencia de los espectadores, ya que habrían corregido los errores que se les achacaban de no haberse visto interrumpido su trabajo. Añade Plinio que no más de tres obras recibieron, según la tradición, el título definitivo de ille fecit, en pretérito perfecto, que indicaba que se daba la obra por terminada[50].

Pedro Díaz de Toledo nos presenta la siguiente versión:

E despues quela yra de aquel fue farta, Socrates non quiso otra cosa salvo que escrivio en su fruente el nombre del quelo avia ferido, assi como enlas estatuas se solia fazer, por estas palabras: “aquel ha fecho aquesta obra”, nin proçedio a otra vengança.

Aquí, de nuevo, nuestro traductor sigue la interpretación de Bruni; no en vano, está traduciendo de su versión latina y, como podemos comprobar, desconoce completamente la lengua griega.

Garnier, por su parte, ofrece la siguiente traducción latina:

Ubi autem ille a verberibus destitisset, Socrates quidem nihil aliud fecisse dicitur, quam fronti suae quasi statuae inscripsisse auctorem, Talis faciebat, seque hoc modo vindicasse.

Como podemos ver, Garnier respeta el imperfecto del original griego. Sin embargo, Auger traduce:

Quand l'homme eut cessé de frapper, Socrate se contenta d'écrire sur son front, Un tel m'a traité de la sorte (1), ainsi qu'un sculpteur qui met son nom sur sa statue. Comme ces actes de patience s'accordent avec nos maximes, il est bon d'imiter ceux qui nous en donnent l'exemple.

Y añade la siguiente nota al pie:

Le grec porte ἐποίει à l'imparfait. C'est le mot dont se servoient par modestie les peintres et les sculpteurs, pour faire entendre qu'ils pouvoient encore retoucher à leurs ouvrages, et leur donner plus de perfection. Ils mettoient donc au bas de leurs tableaux ou de leurs statues, un tel faisait epoiei, et non un tel a fait ἐποίησε.

Frémion interpreta el pasaje de esta forma:

Quand cet homme fut las de frapper, l’ont dit que Socrate se contenta d’écrire sur son front, comme un sculpteur sur une statue, Ouvrage d’un tel, et que ce fut-là toute sa vengeance.

Aquí podemos constatar que Frémion[51] no traduce el verbo, sino que lo sustantiva con el término ouvrage. Sin embargo, podemos leer en sus Notas y Cotejos lo siguiente:

P. 46. l.2. ἐπιγράψαι τῷ μετώπῳ. Cratès fit la même chose en pareille occasion, Diog. Laerce, VI, 89.- ὁ δεῖνα ἐποίει «un tel faisait cela», formule ordinaire aux artistes et surtout aux peintres et sculpteurs. Ils se servaient de l’imperfait faisait, au lieu du parfait fit, pour marquer qu’ils ne prétendaient pas avoir atteint la perfection, et que, si l’on trouvait quelque défaut à leur ouvrage, ils étaient prêts à le corriger.

Nótese que, como desarrollaremos al hablar de la versión de Camús, Frémion habla del perfecto francés fit, a diferencia de Auger, que traduce el aoristo ἐποίησε por el passé composé a fait.

Duarte, que sigue a Garnier, a diferencia de éste, que traduce talis faciebat, prefiere en este contexto utilizar la forma de perfecto hizo:

Después que desistió este hombre de los malos tratamientos, y después que cesó su desenfreno y las bofetadas, Sócrates (según se dice) no hizo mas que escribir en su frente, como si fuera en una estatua, el nombre del autor, diciendo: N. lo hizo, y esta fue toda la venganza que tomó.

Camús traduce el texto del siguiente modo:

después que se hubo cansado de darle golpes, Sócrates, todo magullado el semblante y ensangrentado, se contentó con ponerse en la frente un cartel con estas palabras imitadas de las que graban los escultores al pie de las estatuas que han labrado: «Esto lo hizo fulano»

También Camús prefiere, en este caso, traducir la forma por un perfecto. Como ya he dicho, Camús sigue a Auger para la elaboración de las notas; sin embargo, en este caso añade:

En el original se lee ὁ δεῖνα ἐποίει talis faciebat. El verbo en pret. imp. significaba cuánta era la molestia y sincera desconfianza que de sí mismos tenían aquellos eminentes escultores que se llamaron Fidias, Policleto, Lisipo y Praxiteles, que admiraron luego Ghiberti y Miguel Ángel, y que imitaron sin igualarlos Goujon y Pradier, Canova y Thorvaldsen, Flaxman y Álvarez. Nunca creían haber dado la última mano a sus obras inmortales y siempre les faltaba algo para darlas por ya perfectas y acabadas. Sublime religión del arte ante el que se humillaban tan soberanos genios.- Sí, ἐποίει porque ¿cuál de ellos se hubiera atrevido a escribir en ninguna, πεποίηκε?[52]

Por lo demás, no deja de ser curioso que Auger utilice en su nota el aoristo ἐποίησε, como acción puntual, y se decida por utilizar el passé com-posé cuando traduce un tel a fait frente al pasado de Frémion fit. Sin embargo, Camús, que ya he dicho que sigue a Auger para las notas, traduce el “a fait” de la nota de Auger por el perfecto griego πεποίηκε, estado resultante o acción perfectiva, como se hubiera esperado también del traductor francés; la pregunta que se plantea aquí es si Camús, en este caso, está corrigiendo a Auger.

En definitiva, y como podemos observar a la vista de los datos, Bruni se decanta por el uso del perfecto frente al imperfecto utilizado por el Pinciano, que sigue a Plinio. No obstante, y aunque parezca algo forzado el uso del imperfecto en la traducción, la utilización del perfecto por Bruni hacía que se perdiera la idea que los antiguos tenían de la obra como algo inaca-bado. Por su parte, Camús y Duarte prefieren también traducir la forma por el perfecto y no es tampoco una incorrección, dado que la Historia del Arte está plagada de ejemplos en los que el autor escribe fecit en lugar de faciebat; así es el caso de algunos cuadros donde Rembrandt escribe, por ejemplo, Rembrandt fecit 1669.

Respecto a la crítica del Pinciano a Bruni[53] sobre el pasaje ad Adulesc. V 7, en el que Basilio asegura haber escuchado de un hombre eminente, cuyo nombre no menciona, una interpretación moral de la poesía de Homero; el pasaje griego es como sigue: Ὡς δ’ἐγώ τινος ἤκουσα δεινοῦ καταμαθεῖν ἀνδρὸς ποιητοῦ διάνοιαν, πᾶσα μὲν ἡ ποίησις τῷ Ὡμήρῳ ἀρετῆς ἐστιν ἔπαινος... y Bruni lo traduce del siguiente modo: Ego autem e quodam viro, qui ad investigandas poetarum mentes acutissimus habebatur, audivi, cum diceret totam Homeri poesin laudem esse virtutis... Como dice Martínez Manzano[54], la cuestión de quién es ese intérprete anónimo es problemática; la idea más extendida es que puede tratarse de Libanio, maestro de Basilio en Constan-tinopla en torno al 350 d. C. Sin embargo, el Pinciano señala que ciertos autores postulaban al filólogo del s. II a.C. Aristarco de Samotracia. Pero el hecho es que la identidad del hombre “diestro en interpretar la intención del Poeta” es silenciada por Basilio, quien, por otra parte, se refiere a Homero como el “Poeta” por antonomasia. Así las cosas, la crítica del Pinciano a Bruni reside en la traducción de ese ποιητοῦ mediante el plural poetarum mentes, cuando se trata en su opinión de una alusión, no a los poetas en general, sino a Homero en particular, a quien Basilio menciona además explícitamente a continuación[55].

Veamos cómo este texto es interpretado por nuestros autores estudiados. Pedro Díaz de Toledo, como era de esperar, sigue completamente a Bruni y traduce:

Acuerdasseme por cierto que oy de un varon que muy aguda mente investigava los entendimientos delos poetas, como dezia que toda la poesia de Homero eran loores dela virtud e que todo lo que aquel poeta dezia era aeste fin

Garnier, por su parte, comparte la opinión del Pinciano cuando traduce:

Jam vero, ut ego a viro quodam, qui assequendi mentem poetae peritus erat, audivi, tota Homeri poesis virtutis laus est;

Sin embargo, Auger[56] lo interpreta de la siguiente manera:

Un homme habile à expliquer le sens des poètes me disoit que, toute la poésie d’Homere est l’éloge de la vertu, (…)

Por su parte, la edición de Frémion dice:

J’ai entendu dire à un homme habile à saisir l’intention des poètes, que toutes les poésies d’Homère ne sont qu’une louange de la vertu;

Así las cosas, también Frémion traduce como Bruni, y en su Notas y Cotejos p. 95 no hace ningún comentario sobre quién es ese ποιητοῦ; sin embargo, sí comenta la frase que sigue acerca de que la poesía de Homero es elogio de la virtud y demuestra cómo otros autores lo han considerado el mejor:

P. 32, l. 22. ἡ ποίησις τῷ Ὁμήρῳ ἀρετῆς ἐστιν ἒπαινος. Horace, Épitre 2, l. 2,

…quid virtus et quid sapientia possit,

Utile proposuit nobis exemplar Ulyssem,

«Homère nous montre dans l’Odyssée ce que peuvent le courage et la sagesse, et propose à notre imitation l’exemple d’Ulysse». Héraclide de Pont, dans ses Allégories d’Homère, dit que l’Odyssée est philosophique sous le rapport moral, comme l’Iliade sous le rapport militaire; qu’Homère est le père de la sagesse; que, par des allégories, il a fait connaître aux hommes les principes de tous les genres de philosophie. L’on trouvait tout dans Homère. (…) dit S. Cyrille d’Alexandrie (contre Julien, l. I), qu’il n’ignore pas tout-à-fait la vérité et qu’il reconnaît un Être-Suprême, seul au-dessus de tous les autres.”

Pedro Duarte, siguiendo a Garnier y coincidiendo con el Pinciano, traduce:

También Homero, según oí á un varón que penetró su mente, en toda su obra poética no hace otra cosa, que un elogio y panegírico de la virtud, (...)

Finalmente, Camús versiona el texto traduciendo a la manera de Bruni, Auger y Frémion:

A un hombre muy versado en explicar el sentido de los poetas, oí decir que las obras de Homero van todas encaminadas a la alabanza de la virtud, …

Respecto a la cuarta observación del Pinciano, correspondiente al pasaje Ad adulesc. VIII 5, en la que se aduce que al igual que para los trabajos manuales tiene que haber una guía y medida que dirija nuestra labor, debe haberla también para la vida humana a fin de no parecernos a los animales: “Si no obrásemos por un fin, nuestro ánimo, como un navío sin gobernalle y sin lastre, flotaría vago y perdido por el inmenso piélago.”[57] El texto griego es: Ἦ οὕτως ἂν εἴημεν ἀτεχνως κατὰ τῶν πλοίων τὰ ἀνερμάτιστα. Martínez Manzano apunta:

El sintagma πλοῖα ἀνερμάτιστα – en verdad san Basilio utiliza un genitivo partitivo: κατὰ τῶν πλοίων τὰ ἀνερμάτιστα- es interpretado por Bruni con la expresión rates gubernaculis carentes, es decir, “naves sin gobernalle”, cuando el adjetivo hace alusión a la falta del lastre que proporciona estabilidad a la nave, y no a la falta de timón[58].

El hecho es que el Pinciano critica su error del siguiente modo:

naves sine gubernaculis vertit, magno errore, (…) quanto melius vertisset naves nondum saburra stabilitas.

Así las cosas, Pedro Díaz de Toledo nos ofrece la siguiente traducción:

Ca si sin razon alguna fuessemos levados enla vida aca e allá ¿que differençia averia entre nos otros e las naues sin governarios?

Díaz de Toledo interpreta, por lo que vemos, el gubernaculis de Bruni con el sentido de piloto, más que de timón. Mientras, Garnier traduce:

Aut sic temere instar navigiorum non saburratorum, mente nostra ad animae gubernacula non sedente (…)

En este caso, Garnier utiliza el adjetivo saburratorum proveniente de saburra “lastre”, quien al igual que el Pinciano devuelve el sentido originario al término de San Basilio, aunque introduce a continuación, para referirse al gobierno de nuestro espíritu, el término gubernacula en el sentido de piloto o timón.

Auger nos ofrece la siguiente traducción:

Si nous n’agissons pour une fin, notre esprit, comme un vaisseau sans gouvernail et sans lest, flottera à l’aventure.

Aquí Auger, introduce los dos términos, a saber, el del timón y el del lastre, al igual que Garnier y, en cierto modo, el Pinciano.

Frémion, por su parte, traduce el texto del modo siguiente:

Autrement nous serions tout-à-fait comme des barques sans lest et abandonnées;

Interesantísima resulta la traducción de Frémion. Rehúsa introducir el término timón o piloto, pero introduce una nueva idea, la de la nave a la deriva.

Asimismo, Pedro Duarte versiona el texto de este modo:

Pues a la verdad, que si este fin se desatiende, nuestra mente, a manera de un navío sin piloto que lo gobierne, vagueará ya de una parte y ya de otra sin aquietarse nunca.

Curiosamente, y aunque sigue a Garnier, lo interpreta de un modo más cercano a Bruni, pues habla de piloto y no de lastre. Y, por último, Camús, a la manera de Garnier y de Auger introduce los dos términos, el de lastre (que no debería faltar) y el de timón o piloto:

Si no obrásemos por un fin, nuestro ánimo, como un navío sin gobernalle y sin lastre, flotaría vago y perdido por el inmenso piélago.

A la vista de los datos, es evidente que Camús nos ofrece una nueva traducción directa del griego aunque se sirve para ello de la traducción greco-latina de Garnier y la francesa, no mencionada, de Auger.

Conclusiones

Como he podido demostrar tras un atento estudio de las ediciones previas a la traducción de Camús, nuestro profesor nos ofrece la primera tra-ducción directa del griego a la lengua española y nos sitúa ante un horizonte de tradiciones textuales, en este caso, la tradición textual de los benedictinos. Es cierto que hubo antes otras traducciones vertidas al español, la atribuida a Pedro Díaz de Toledo en el XV o la de Pedro Duarte en el siglo XVIII, pero ambas han partido de un texto latino, el de Bruni en el primer caso y el de Garnier en el segundo. Por otra parte, Camús, al tomar como texto base la edición grecolatina de Garnier, parece demostrar un total desconocimiento de las aportaciones renacentistas a la obra de San Basilio, si bien estaba dentro de lo esperable, pues ninguna de estas aportaciones aparece en las biblio-grafías de eminentes eruditos como Nicolás Antonio o de su admirado Casto González Emeritense. Finalmente, y respecto al modelo de traducción ele-gido, Camús ha preferido la traducción ad sententiam, ya defendida por su admirado Cervantes, lo que le hace más cercano a la versión de Bruni.