Recepción: 09 Noviembre 2017

Aprobación: 11 Diciembre 2017

Resumen: La correlación entre innovación y tecnologías emergentes en la sociedad global del conocimiento se evapora y entran en juego variables como el cambio sociotécnico y la constante adaptación organizacional como factores clave para ser competitivos en un mundo volátil, cada vez más complejo y, por ende, con mayor incertidumbre. Cuando el centro de gravedad se traslada al mundo del deporte-espectáculo, y más específicamente al de la Fórmula 1, es porque en ese espacio existe un ecosistema en el que la ecuación referida a lo que se conoce como la I+D+i funciona a niveles extremos. El conjunto de interacciones dinámicas que se producen en esa atmósfera están asociadas a la toma de decisiones en tiempo real y la clave del éxito radica en el uso intensivo de conocimiento interdisciplinario, en actuaciones que se realizan en el contexto de las aplicaciones, a equipos de trabajo diseñados en red (horizontal) y a la flexibilidad y adaptabilidad organizacional. El estudio tiene como objetivo general examinar el ecosistema de innovación de la Fórmula 1. Dentro de los específicos se encuentran: A) Analizar el cambio organizacional que se produce en las escuderías a partir de la variación constante de las normas de la FIA. B) Conocer las estrategias que permiten generar innovaciones constantes que posteriormente son trasladadas como nuevos productos a la sociedad. C) Determinar el doble impacto (hacia dentro y hacia afuera de la Fórmula 1 que originan las tecnologías emergentes. El resultado de mayor relevancia, está centrado en conocer cómo funciona el tejido socioinstitucional (ecosistema de innovación), de ese complejo mundo cuya marca distintiva es la alta competencia y la diferencia para ganar puede ser nanométrica.

Palabras clave: Innovación, Tecnologías emergentes, Cambio organizacional, Deporte, Fórmula 1.

Abstract: The correlation between innovation and emerging technologies in the global knowledge society evaporates and such variables as socio-technical change and constant organizational adaptation come into play, as key factors to become competitive in a volatile, increasingly complex world, and therefore, with greater uncertainty. When the center of gravity moves to the world of spectator sport, and more specifically that of Formula 1, it is because in that space there is an ecosystem in which the equation referred to what is known as the R+D+i function reaches extreme levels. The set of dynamic interactions that occur in that atmosphere are associated with real-time decision making and the key to success lies in the intensive use of interdisciplinary knowledge, in the context of applications, network-designed teamwork (horizontal) and organizational flexibility and adaptability. The study has as a general objective to examine the innovation ecosystem of the Formula 1. Among the specific objectives are: a) Analyze the organizational change that occurs in the teams from the constant variation of the norms of the FIA. B) Know the strategies that allow generating constant innovations that later are transferred like new products to society. C) Determine the double impact (in and out of Formula 1) that emerging technologies originate. The most relevant result is focused in knowing how the innovating socio-institutional fabric of that complex world works, the distinctive mark of which is the high competition and the difference to win can be nanometric.

Keywords: Innovation, Emerging technologies, Organizational change, Sport, Formula 1.

Introducción

En un mundo cada vez más complejo, volátil y con alta incertidumbre como el actual, donde lo único seguro es el cambio continuo, las sociedades se transforman a un ritmo menor que las innovaciones. Los países que lideran el escenario global interpretaron de forma adecuada las señales y se montaron en la ola de la innovación para no bajarse más de ella. Eso significa, entre otras cosas, comprender el nuevo marco en el cual se desarrollan los juegos de tronos del denominado mercado mundial (De la Vega, 2017a; De la Vega, 2017b).

Cuando Higgins (1995) proponía a finales del siglo XX que aquellos que no innoven se evaporarían, estaba enviando un mensaje claro al mundo de donde y cuando debería iniciarse este cambio. La respuesta que dio era simple: a) en la empresa (organización), b) cuando estén dadas las condiciones para que se generen los cambios que se requieren en la mente del personal y c) en cualquier país del mundo.

Hasta aquí parece fácil el asunto, pero resulta que no se puede innovar por decreto. Se requiere de una serie de elementos que terminan siendo complejos para que se produzca la innovación y, en ese caso, el proceso sea exitoso. En esa línea, la innovación abierta es el neoconcepto que se impone en el nuevo escenario global (Boyer y Blazy, 2014; Brunswicker, y Vanhaverbeke, 2015; Ahn y col., 2016).

En el caso del deporte espectáculo es un requisito innovar para mantener, e incluso, incrementar las ventas año a año buscando fidelidad del ‘cliente-fanático’. Cuando esta condición se cumple y se lleva al mundo de la Fórmula 1, que es la especialidad en la que se producen más innovaciones, se está hablando de un ecosistema que se ha desarrollado bajo unas características particulares que lo mantienen a la vanguardia del conocimiento al apalancarse en la Función I+D+i (De la Vega, 2015).

En la atmósfera de la Fórmula 1, la presión es distinta. Lo que se conoce como la infocultura para la innovación (ecosistema) está asociado con empresas de base tecnológica e intensivas en conocimiento, que implementan un cuerpo de decisiones de distinto carácter y nivel para fomentar, tanto procesos innovativos, como el uso constante de nuevas tecnologías. Esto se relaciona con un tejido socioinstitucional que ha ido migrado hacia organizaciones flexibles que están conectadas en red global. Esas son las características fundamentales de las empresas exitosas en tiempos de alta complejidad y creciente incertidumbre. Desde el punto de vista contextual, Beck (2002) denominó a los cambios actuales y la forma como se utiliza el conocimiento de punta, sociedad del riesgo global. Se refería, entre otros aspectos, a las crecientes asimetrías sociales, la visión de una teoría política del uso de conocimiento y a los riesgos imperceptibles que estos cambios traen aparejados.

Eso significa que el que triunfa, es el que mejor se adapta al cambio continuo y la Fórmula 1 es el espejo en el que muchas empresas miran (benchmarking).

El estudio examina el ecosistema de innovación de la Fórmula 1. Así mismo, analiza el cambio organizacional que se produce en las escuderías a partir de la variación constante de las normas de la FIA y estudia las estrategias que permiten generar innovaciones constantes que, posteriormente, son trasladadas como nuevos productos a la sociedad. Esto determina el doble impacto (hacia dentro y hacia afuera de la Fórmula 1) que originan las tecnologías emergentes y la innovación abierta.

El circuito teórico-conceptual

Enfoques de la innovación

Desde una perspectiva global los modelos de crecimiento y desarrollo han colocado el énfasis en el papel crítico que desempeña la innovación en todos los aspectos del proceso productivo, asignándole un rol medular para la competencia exitosa de las empresas, industrias y naciones. La variable tecnológica marca el camino y la innovación se comprende en un sentido amplio (De la Vega, 2017a).

Cuando se plantean temas de orden complejo como la innovación y se establece la correspondencia con lo que se ha dado en conocer como la moda ‘académica’, en donde el centro de gravedad es comprender el fenómeno bajo estudio, se debe relacionar el foco de atención con el exacerbado interés que esto tiene en los mercados globales actuales. Esto significa que la llave del éxito es estar al día en el estado del arte de la innovación, debido a que estamos hablando de conceptos y modelos móviles. El asunto, es que no solo es la llave, hay que abrir la puerta hacia el lado correcto (Morosini, 2016).

En la denominada sociedad global del conocimiento la Big Data está convirtiéndose en un factor crítico de éxito. Este macro proceso está apalancado por la globalización de la economía y el paradigma emergente es precisamente la base de conocimientos de punta. Eso significa que la mercancía clave es precisamente el conocimiento y cómo éste se gestiona adecuadamente. Al ser el recurso más valioso, entonces los procesos de aprendizaje son las tuberías por donde éste fluye. Cuando eso funciona, la innovación se incorpora en sus diferentes esferas a este complejo juego (De la Vega, 2017c).

Desde la perspectiva macro de la innovación, la composición de los mercados globales y regionales se estructuran sobre sistemas económicos (y socio políticos) que son intensivos en conocimiento. Esto rompe con el pasado reciente y marca una ruta de aprendizaje continuo y abierto (Chesbrough, 2007).

Los especialistas señalan que en un contexto como el actual, donde la producción y uso intensivo del conocimiento conforman la clave de la agregación de valor en las actividades productivas, la innovación es el corazón de las estrategias de crecimiento de las empresas, las naciones, las regiones y, claro está, del globo terráqueo (Lundvall, 1988).

Al revisar la literatura especializada desde un punto de vista histórico, se encuentra una corriente de pensamiento económico dedicada tratar el tema de la innovación vinculado al papel del capital científico y tecnológico y su rol como uno de los aspectos determinantes de la competitividad. La evidencia es abrumadora al respecto y existe, incluso, una tipología de trabajos aplicados que así lo certifican (Fagerberg, 1987).

Un primer cuerpo de estudios especializados lo constituyen los análisis econométricos y estadísticos que intentan construir modelos económicos vinculando variables de insumo y producto. Los especialistas que tratan el tema con modelos de estimación econométrica relacionan una medida de desempeño económico (producto) con factores de producción (insumos) tales como capital y trabajo. Sólo en algunos casos incorporan factores tales como: gasto en I+D; las actividades de patentamiento; el diseño industrial, entre otros (Griliches, 1995).

La tradición de trabajos empíricos data de finales de los años 50 del siglo pasado y ya en aquel momento Solow (1956) intentó demostrar el crecimiento de la economía norteamericana, a partir de su vínculo con el crecimiento de los aspectos de producción. Sus resultados indicaron que el crecimiento era explicado en su mayor parte por lo que él llamó "progreso tecnológico" o "residuo". Ese esfuerzo marcó la ruta de un nuevo sendero de trabajos en la temática y constituye un primer nivel de verificación de la importancia del progreso tecnológico. Estos estudios seminales forman parte de una corriente del pensamiento sobre la innovación tecnológica fundamental para las trayectorias que siguieron.

Por su parte, algunos especialistas demostraron que la teoría de comercio internacional estándar asumía que el capital y el trabajo eran inmóviles y las commodities eran perfectamente móviles a través de las fronteras nacionales. Al aflorar tal descubrimiento se generaron cambios significativos, dado que se supone que la tecnología es libre y móvil, similar a la teoría estándar de crecimiento. La contrastación con la realidad provocó un cisma en los enfoques y se realizó un viraje hacia nuevas formas de aprehender la realidad en esta materia (Lundvall, 1988).

Esas nuevas formas de aprehensión permitieron determinar que la variable referida a la innovación tecnológica se comportaba de una misma forma.

Lundvall (1988) señaló en su momento que “si todas las transacciones ocurrieran en ‘mercados puros’ o en ‘organizaciones puras’, las actividades de innovación serían menos frecuentes de lo que son y adoptarían principalmente la forma de innovaciones de procesos. El hecho de que las innovaciones de productos sean tan frecuentes en el mundo real demuestra que, en su mayoría, los mercados reales son ‘mercados organizados” (p. 352, en Cervilla, 2000).

En la corriente principal de pensamiento sobre la innovación existe una prolífica gama de estudios relacionados con el cambio tecnológico, lo que ha significado esfuerzos teórico-conceptuales y empíricos sostenidos en el tiempo. En esa línea, un desarrollo adicional en cuanto a la relación entre la tecnología y el progreso económico, es otro de los enfoques que se han desarrollado a alta escala.

Al revisar la a teoría evolutiva del cambio técnico, en donde se considera que el proceso de innovación es complejo, interactivo y multifactorial y se asume que el cambio económico está asociado estrechamente con la innovación tecnológica, se está hablando de cosas de mayor complejidad (Rosenberg, 1982; Nelson y Winter, 1982; Freeman, 1982 y 1987 y Dosi y col., 1988).

Bajo la perspectiva anterior, el proceso innovador era una actividad que implicaba una estrategia, que requería de un aprendizaje tecnológico por parte de los agentes involucrados y en la que el eje de la actividad de innovación era la ‘empresa’. Ese fue el nuevo punto de partida de los neoenfoques de aquel momento.

Si el caso objeto de estudio (compañía) parte de la base de que sus estrategias están determinadas por sus capacidades tecnoproductivas, entonces esa es la vía. No obstante, el dinamismo del proceso innovador se nutre de un conjunto de oportunidades generadas en diferentes ámbitos fuera y dentro de ella. Aquí sería la triple hélice (gobierno, empresas y universidades y centros de investigación) la que accionaría los mecanismos en la sociedad (De la Vega, 2005).

Un aspecto diferenciador entre los países centrales y los periféricos son los marcos nacionales que estimulan o inhiben el desarrollo. En este sentido, las empresas se desenvuelven en entornos socioeconómicos y políticos que las frenan, o las estimulan, en el momento de desplegar sus estrategias innovadoras. Recordemos que las mismas están determinadas tanto por el estado general de la actividad económica, como por las políticas gubernamentales. Eso significa que para que tenga lugar el acto innovativo, deben existir condiciones mínimas (De la Vega, 2009).

Al tratar el tema innovativo desde la perspectiva micro, se encuentran especialistas que exploran los vínculos entre innovación y desempeño económico y en esos casos destacan la complejidad y la naturaleza dinámica del proceso de innovación en las empresas e industrias (Dosi y col., 1988).

Aquellas empresas que logran ser exitosas, lo son por comprender el carácter estratégico que tiene formar y mantener actualizada a su plantilla (capital humano); a una gerencia técnica consolidada; a realizar inteligencia competitiva y a establecer una red de relaciones internas/externas con vínculos robustos con sus clientes. Esas características explican el carácter complejo de la innovación.

En los últimos años se incorporó el concepto de innovación abierta y hoy en día existe un prolífico número de trabajos que abordan está temática que pone el juego en otra dimensión. El modelo de innovación abierta evoluciona sobre otros tópicos de interés y se pudiera indicar que es el complemento de la gestión del conocimiento y al modelo del capital intelectual. La nueva lógica que supone la introducción de este concepto en el sector público y privado fomenta la difusión de la I+D+i, incluso, tiene aspectos cercanos a la triple hélice del desarrollo (Etzkowitz y Leydesforff, 2000; Chesbrough, 2003; Chesbrough, Vanhaverbeke y West, 2006; Chesbrough, 2007; Scott, 2012; Usman y Vanhaverbeke, 2017).

La innovación abierta persigue evitar que los actores (las empresas, los centros generadores de conocimiento y los entes públicos) no se conecten entre ellos. Hasta hace unos años, la generación, desarrollo y comercialización del conocimiento seguían un proceso lineal de pensamiento. Eso significaba una correlación entre la investigación básica/fundamental, luego venía el desarrollo tecnológico y posteriormente se determinaba la inversión que debía obtener una tasa positiva de rentabilidad en el tiempo. Los resultados se valorizaban a través de patentes y licencias, normalmente sin contar con la participación de otros actores del mercado (Michelino y col., 2017). Hoy en día, la innovación abierta aparece en el escenario global como una estrategia que permite mejorar, al cerrar brechas a partir del conocimiento, donde sea que se encuentre.

En rsumen, desde que Shumpeter (1942) introdujo el término “destrucción creativa” para describir el proceso de transformación que acompaña a las innovaciones, el concepto de innovación ha evolucionado constantemente. Todavía en el siglo XXI no existe un consenso general a su alrededor, a pesar de la existencia de una prolífica bibliografía e incluso, de Manuales homologados internacionalmente (Oslo, 2005). Es un concepto vivo que muta constantemente, debido a que la dinámica tecnológica está asociada con complejos ejercicios creativos que potencian el cambio continuo.

A los fines de este trabajo, innovar es hacer algo nuevo, es crear o alterar el modo de hacer las cosas para lograr beneficios adicionales a los que antes se obtenían. Partiendo de esta premisa, el producto de la F1 es, sin lugar a dudas, un campo prolífico para la innovación (De la Vega, 2015).

Las tecnologías emergentes NBIC

El cambio transicional de mayor trascendencia para la humanidad es el que está en desarrollo actualmente y está basado en las tecnologías nanoscópicas. En esa línea, un proyecto marcador que cambia las reglas el juego de la Big Science Global es el que viene impulsando Mihail Roco y su equipo desde la NSF en EUA desde el año 2002 (Roco, 2002). Cuando se habla de esta Convergencia Tecnológica NBIC se está refiriendo a la sinergia entre sistemas tecnológicos que previamente funcionaban de forma separada y que al interactuar entre sí, crean nuevas posibilidades en términos de productos y servicios (Roco, 2002; Nordmann, 2004). Las grandes revoluciones tecnológicas que ha vivido la humanidad explican con claridad qué países y regiones se beneficiaron con la introducción de innovaciones que causaron disrupciones y efectos de dominación de distinta naturaleza por décadas (Pérez, 2004). Más concretamente, invenciones como las del teléfono, el automóvil, el avión, la computadora, el transistor, Internet y ahora el nivel nanoescalar son algunas de esas innovaciones tecnológicas radicales que han cambiado el mundo, al desmontar las competencias predominantes en cada uno de esos momentos (De la Vega, 2015).

La curva de duplicación del conocimiento se acorta cada vez más y se han publicado estudios que plantean que el conocimiento se está doblando aproximadamente cada 2 años (Moore, 2005). El autor de la Ley de Moore señaló que en unos 15 años su algoritmo ya no serviría para calcular este crecimiento. A esa velocidad está cambiando el mundo. En ese mismo orden de ideas, los productos y servicios impactarán cada vez con mayor rapidez al ser humano.

Un cambio tecnológico paradigmático que ha modificado sustancialmente la vida de las personas en las últimas décadas es la tecnología digital. Ese proceso se conoce como la sociedad del conocimiento y forma parte de una gran reflexión teórico-conceptual actual (Allende, 2001).

Las NBIC se refieren a la integración de disciplinas como la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación y las ciencias cognitivas (NBIC, 2005). Es, sin duda, un nuevo orden que traerá consigo nuevas formas de compresión del mundo. Los cambios que se avizoran en el mediano plazo son los de mayor relevancia para la humanidad en toda su historia (Correia y col., 2004).

El término NBIC se refiere al estudio interdisciplinario de las interacciones entre sistemas vivos y sistemas artificiales para el diseño de nuevos dispositivos que permitan expandir o mejorar las capacidades cognitivas y comunicativas, la salud y las capacidades físicas de las personas y en general producir mayor bienestar social (NBIC, 2005). Su carácter distintivo radica en la contribución sinérgica de la nanotecnología a las otras tres disciplinas y la fuerte complementariedad de las cuatro.

El telón de fondo de estos procesos es una fusión que está impulsando cambios profundos, con impactos que apuntan a ser cualitativos. Esto es factible por los avances constantes que permiten empujar la frontera del conocimiento de forma cada vez más rápida. Los horizontes temporales al 2030 y 2050, se vislumbran como tsunamis tecnocientíficos continuos.

La macroinversión sostenida que se está realizando en los países de mayor desarrollo en materia de I+D+i en pro de esa gran convergencia tecnológica NBIC, promete resultados espectaculares en términos de mejora de las habilidades humanas, funcionamiento de la sociedad global y todo lo que se refiere a la calidad de vida de las personas. Pero este tipo de procesos también traen aparejados riesgos.

Las NBIC están impulsando cambios que son estructurales y que impactan los procesos educativos en los países más avanzados. El cambio continuo y cada vez más acelerado obliga a las personas a desaprender para aprender y adaptarse más rápido a lo nuevo. Ese fenómeno diluye las estructuras de pensamiento y las organizaciones en su conjunto, afectando, entre otros, a los sistemas educativos, que quedan obsoletos.

Un escenario factible para la humanidad en las próximas tres décadas es el referido a los problemas de sustentabilidad que tendrá, en cuanto a demandas de alimentación, trabajo, vestido, salud y educación, una población que crecerá sostenidamente.

Esa visión propositiva y casi neutra de las posibilidades que ofrecen las NBIC colisiona con la realidad y los dilemas que se están viviendo en el mundo globalizado de principios del siglo XXI. Las promesas se estrellan con las disyuntivas que generan la contaminación; el consumo exagerado y descontrolado de recursos naturales renovables y no renovables; el desgaste de la capa de ozono; la hambruna y enfermedades esparcidas por el mundo; el control por el poder regional y planetario; los conflictos políticos y religiosos locales, regionales y mundiales, más el crecimiento sostenido de la población, sólo por mencionar algunos de los problemas más graves (Beck, 2002).

Comprender desde una perspectiva cronológica la complejidad de la convergencia tecnológica NBIC pasa por revisar la estructuración de los esfuerzos pioneros realizados por algunos países y regiones en esta materia. Los principales estudios mundiales que definen a esta nueva forma de articular capacidades son los siguientes:

El Informe de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) de los Estados Unidos de América del año 2002 marcó la pauta a escala global en este tipo de estudios. Dentro de las conclusiones básicas que se desprenden de este trabajo, está la premisa que parte de la aseveración que indica la emergencia de un nuevo paradigma que engloba a la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y nuevas tecnologías basadas en las ciencias cognitivas. Esta nueva forma de cooperar en materia de I+D+i ofrece un amplio abanico de posibilidades para conseguir avances orientados a mejorar las capacidades humanas, la productividad nacional, las industrias, los productos y la calidad de vida en general (Roco y Bainbridge, 2002).

El Informe de Canadá del año 2003 tuvo como propósito indagar cuáles serían los desarrollos emergentes en ciencia y tecnología para ese país en el largo plazo. En él se utiliza el término Bio-Systemics para describir la combinación de las siguientes tecnologías: Biotecnología, Nanotecnología, Tecnologías de la Información, Ciencias Cognitivas y la Ciencia de los Sistemas. Este último incluye los “conocimientos y métodos que pueden ser usados para integrar la información de la conducta a bajo nivel de comprensión de la conducta de sistemas complejos” (Drachma-Denarius, 2003).

El Informe Europeo del año 2004 se distingue enunciativamente del estadounidense al usar como acrónimo CTEKs (Converging Technologies for the European Knowledge Society) para referirse a los retos y oportunidades en materia de investigación y la gestión de la integración tecnológica en Europa. Asimismo, destaca que las áreas prioritarias de I+D+i no son disociables de las características culturales y sociales de Europa, por lo que es fundamental el conocimiento de los riesgos y los problemas éticos que puedan derivarse del desarrollo de estas áreas (Converging Technologies-Shaping the Future of European Societies, 2004).

Otros estudios macro de referencia son: Nanotechnology Research Directions for Societal Needs in 2020 de la NSF de EUA y el Converging Tecnologies del STT coordinado desde Holanda para Europa, o las propuestas de países denominados ‘emergentes’ en esta materia como Rusia, Israel, Taiwan y Singapur, además del gigante China y Corea del Sur. En realidad forman parte de un esfuerzo sostenido dirigido a profundizar el conocimiento ya existente, en el que se busca precisar el avance, las brechas entre la realidad y lo planificado y, con base en esa información, tomar aquellas decisiones que sean requeridas para seguir progresando (Roco y col., 2002; Roco y col., 2007a; 2007b; 2007c; Roco, 2013; Roco y col., 2016a; 2016b; 2016c; Vishnevskiy y Yaroslavtsev, 2017).

La generación de conocimiento en materia NBIC durante las últimas dos décadas ha sido exponencial y se refleja en las nuevas formas de gestionar la I+D+i. Ese término hace referencia a la combinación sinérgica de Dúos, Tríos o Cuartetos de estas tecnologías (Nano-Bio-Info-Cogno) que representan distintos campos de la ciencia (Correia y col., 2004).

Los investigadores y los diseñadores de políticas de los países centrales reconocen el potencial de las NBIC en la transformación de todos los sectores de la economía y el impacto que esta nueva revolución tecnocientífica está causando en la comprensión de lo que significan el ser humano, la sociedad y, en mayor escala, la humanidad. El gobierno estadounidense plantea que dominar el ámbito nanométrico es, a fin de cuentas, tanto como dominar la naturaleza (ETC Group, 2004).

Las iniciativas sobre el poderoso desarrollo de las NBIC están impactando en todos los órdenes de la vida de las personas y la industria deportiva es un ámbito que no escapa a ese progreso. Al contrario, es un espacio en el que las aplicaciones tienen gran utilidad y en el que se invierten millones de dólares en generar nuevo conocimiento, fundamentalmente aplicado, que es probado en las múltiples disciplinas. Eventos de órdenes de magnitud como las Olimpiadas y los Mundiales de Fútbol, que se realizan cada 4 años, marcan la pauta de los últimos desarrollos en múltiples ámbitos, incluso, más allá de lo deportivo.

Desde el punto de vista de los múltiples cambios que están en marcha producto de las NBIC, se seleccionó al deporte como tema a analizar para comprender la aplicación de ese tipo de conocimiento. A partir del poder de transformación de esta convergencia con base biológica, se produce un humano mejorado (longevo, más fuerte, con mejores capacidades intelectuales, físicas y emocionales). Esto impacta en el desempeño de esos nuevos humanos, que incluso incorporan tecnologías a su cuerpo para mejorar el rendimiento general o específico, según el caso, y todo ello impacta en el deporte (De la Vega, 2015).

El diseño estratégico organizacional y el cambio continuo

En el mundo de la hipercompetencia todo cambio se modifica rápidamente y adquiere características distintivas marcadas por las innovaciones. El diseño estratégico organizacional ha cambiado a partir del efecto de la dimensión tecnológica. Hoy en día, las instituciones tienden a ser planas y flexibles para poder adaptarse más rápido a los cambios del entorno. Galbraith es considerado como el experto de mayor relevancia en este tema y desarrolló una serie de contribuciones teóricas determinantes en cuanto a la construcción del diseño organizacional como objeto de estudio. En sus estudios se aprecia su capacidad para combinar la teoría fundamentada con la experiencia práctica y esta visión le ha permitido comprender mejor a las organizaciones.

Los componentes que este especialista plantea como ejes de una organización son: la estrategia, las capacidades, la estructura, los procesos, los incentivos y el personal. Los ejes del modelo deben estar conectados para que existan interrelaciones que produzcan los factores críticos de éxito de la misma. Esos elementos conforman la estrella que permite obtener una ventaja competitiva. Incluso, en su último trabajo, este autor evoluciona nuevamente su modelo incorporando a la Big Data como elemento diferenciador dentro del diseño organizacional de última generación, en el que se incluye la toma de decisiones en tiempo real y la inteligencia competitiva con su caja de herramienta tecnológicas (Galbraith, 1973; 1977; 1982, 1995, 2001; Kate y Galbraith, 2007 y Galbraith, 2014).

En el ámbito de la toma de decisiones de los gerentes se encuentran los elementos básicos que plantean los especialistas: planeación, organización, dirección y control. Estos aspectos forman, de manera sintética, el proceso lógico que permite alcanzar las metas de la organización (Robbins y Coulter, 2014). Dentro de la línea del diseño organizacional, el proceso que implica la toma de decisiones se apoya en seis elementos clave: especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización y descentralización y formalización.

Uno de los desafíos más importantes es la comunicación con y entre los empleados. Se requiere de empleados móviles y dispersos; la construcción de una organización que aprenda de forma continua; que maneje problemas estructurales, locales, nacionales, regionales y globales y, además, las implicaciones culturales que todo eso trae consigo.

Daft (2011) plantea que la cultura organizacional, el aprendizaje y el rendimiento deben ir de la mano dentro de una organización. La cultura es importante para el aprendizaje y la innovación en tiempos difíciles. Indica que las culturas adaptativas fuertes, a menudo incorporan los siguientes valores: el todo es más importante que las partes; la igualdad y la confianza son valores primarios y la cultura fomenta la asunción de riesgos, el cambio y la mejora. En esta línea, trabajos como los de Hammer (2004) sobre cambio profundo, Gareth (2008) sobre toma de decisiones, aprendizaje, administración del conocimiento y TIC y el de Sims y Mayer (2008) sobre liderazgo auténtico permiten diseñar la arquitectura de un ecosistema de innovación con los elementos críticos para que se articulen los diversos aspectos que se requieren para que este ámbito de acción funcione de forma articuladamente.

Desde el punto de vista conceptual se utiliza la definición de Kate y Galbraith (2007) para referirse a una organización. Ellos la definen indistintamente para referirse a la totalidad de la empresa, o a una sola parte de ella.

Puede estar compuesta por varios miles de personas o sólo un puñado. Para un líder empresarial, la organización abarca a toda la empresa, y desde el punto de vista de un gerente de una unidad, la organización puede ser simplemente esa unidad. (p. 1).

Para los fines de esta investigación se considerará como una organización a la Federación Internacional de Automóvil (FIA), en tanto estructura compleja. Por lo tanto, se entiende por organización a: la FIA (nivel macro), a cada escudería (nivel meso) e, incluso, a las unidades dentro de cada escudería (nivel micro).

En la Fórmula 1, cada aspecto tiene una dimensión mayor por la necesidad intrínseca de dar resultados de inmediato. Ese entorno (ecosistema de innovación) se ve afectado por los cambios continuos que en los distintos ámbitos de acción. Esto se refiere a los reglamentos, a las propias innovaciones de los adversarios, al continuo cambio tecnológico y a la propia inteligencia competitiva que cada escudería realiza hacia dentro y hacia fuera de la propia competición. En este sentido, innovar en operaciones es una fuente de ventajas competitivas, siempre que los rivales lo permitan (Moscoso, 2006).

Es este sentido, los trabajos de Porter (1980, 1985, 1990, 2007) y los de otros autores sobre análisis del entorno competitivo permiten utilizar un modelo que ha ido evolucionando para reconocer las fuerzas que intervienen en el proceso de toma de decisiones (Allen y Gorgeon, 2008). Establecer la ventaja competitiva en esta atmósfera, es clave para mantenerse al frente de la competición, pero, en este caso es una condición necesaria pero no suficiente. Actualmente, la Big Data ha pasado al primer plano en la toma de decisiones de este ecosistema de innovación.

Hitos y cronología de la Fórmula 1

En el 2017 se cumplen 123 años de las competiciones de automóviles. En ese período se pudiera pensar que la FIA como organización y, cada escudería en particular, ejerce un domino tecnológico tal que la curva de madurez pudiese ser aplanada. No obstante, resulta que en ese ecosistema, apalancado por el avance tecnocientífico continuo, genera constantes innovaciones. Con la disrupción de las NBIC se estima que vienen cambios radicales provenientes, en gran medida, por la nanoescala.

Las carreras de vehículos se iniciaron en Francia en el año de 1894 con los denominados Grand Prix. La evolución tecnológica permitió que los vehículos aumentaran la velocidad rápidamente y ese hecho causó una serie de accidentes en los que hubo un alto número de fallecidos, entre otras razones, por utilizarse rutas inadecuadas para desarrollar altas velocidades y no contar con un dominio total de la tecnología en la ecuación potencia-frenada-estabilidad. Ese esfuerzo por organizar carreras en Francia se multiplicó rápidamente a Europa y posteriormente, a los Estados Unidos de América (EUA) (De la Vega, 2015).

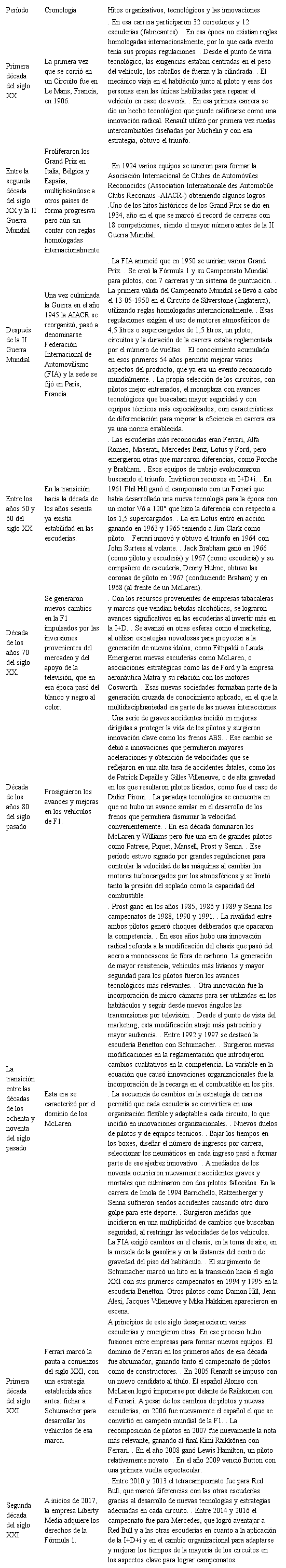

Cuadro 1. Hitos y cronología de la Fórmula 1

Fuente: Elaboración propia a partir de https://www.fia.com/events/masters-historic-sportscar-championship/season-2017/fia-masters-historic-sports-car.

Innovación, tecnologías emergentes y organizaciones flexibles en la Fórmula 1. Una mirada macro, meso y micro

Nivel Macro: La FIA

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) entendió temprano en el juego que tenía un producto de alcance mundial con la Fórmula 1. Por esa razón elaboran estrategias para colocar nuevos productos en el mercado global de forma constante, entendiendo que este deporte, por sí solo, atrae a millones de fanáticos y, por ende, se invierten enormes cantidades de dólares cada temporada para fidelizarlos e incorporar a nuevos seguidores.

A principios de 2017 la empresa Liberty Media adquirió todos los derechos de la Fórmula 1 por más de 3.900 millones de euros, con la idea de incrementar el valor de la marca. Este grupo de medios y entretenimiento, propiedad del multimillonario americano John Malone, llegó con la idea de relanzar un nuevo producto con cambios en todos los estamentos de la estructura organizativa y con innovaciones que apuntalen el ecosistema.

La Fórmula 1 es la disciplina deportiva que genera más innovaciones en el mundo. Un ejemplo de ello son los circuitos, que constantemente se adaptan a las nuevas condiciones reglamentarias impuestas por la FIA y a las tecnológicas emergentes que modifican la toma de decisiones. Ese mundo genera un ecosistema de innovación extremo en el que esa cultura pasa a formar parte de cada miembro de esa gran organización.

Cada Grand Prix se convierte en una feroz competencia, en la que el conocimiento tecnocientífico aplicado es la variable clave de la ecuación. La búsqueda por obtener el triunfo siempre ha estado marcada por las constantes regulaciones introducidas por la FIA que buscan maximizar la seguridad, mejorar el espectáculo, e intentar equilibrar a las escuderías para mantener la competitividad.

En la Fórmula 1 se aprecian innovaciones de tipo incremental y radical. Dentro de esas opciones se encuentran innovaciones de orden organizacional, de procesos, de productos y de marketing. Todo ese marco está vinculado con un intrincando entramado de alta complejidad en la que se invierten más de 3 mil millones de dólares por temporada, sumando a todas las escuderías (temporada 2017).

En cada Grand Prix se toman una serie de decisiones técnicas en los boxes, en las que el conocimiento tecnocientífico es la base de todo. En cada monoplaza se originan una serie de innovaciones vinculadas con los cambios del vehículo en cada fase de la carrera. Las condiciones de la pista monitoreada milimétricamente en cada momento de la carrera, genera un cúmulo de información en tiempo real que debe ser interpretado correctamente para tomar decisiones trascendentales, en pro de lograr el triunfo.

En retrospectiva, se pudiera establecer que la evolución tecnológica asociada con innovaciones en distintos aspectos de este macro producto conocido como Fórmula 1, genera una serie de nuevos productos y procesos que posteriormente llegan a las personas.

En el ecosistema de innovación de la Fórmula 1 ya entraron en juego las tecnologías emergentes NBIC (convergencia). Es incipiente el impacto pero de forma progresiva impulsarán cambios radicales en la medida que entren en juego el uso de nanotubos de carbón, puntos cuánticos, nanocompuestos, fullerenos, nanoalambres, dendrímeros, nanofibras, nanoporos, materiales nanoestructurados o nanocápsulas, entre otras posibilidades. Esta tipología de nuevos materiales, al interactuar con estos nuevos requerimientos generarán modificaciones radicales impensables hasta hace poco tiempo. Se explican con más detalle algunos de estos elementos:

El avance continuo de los lugares elegidos por la FIA para realizar las carreras está asociado a las innovaciones radicales para cumplir con las altas exigencias. Las primeras carreras de este deporte se efectuaron en rutas abiertas. En un segundo momento se avanzó hacia circuitos callejeros. Al establecerse los Grand Prix, se evolucionó nuevamente hacia circuitos especializados que mejoraron significativamente el desempeño de los monoplazas y el espectáculo en sí mismo.

En la actualidad existen los circuitos de última generación tecnológica en los que incluso se realizan carreras nocturnas. Los protocolos exigidos hoy en día para poder obtener la licencia de un Grand Prix, tienen que ver con otros aspectos que van más allá del propio circuito: la calidad de los aeropuertos y la cercanía con la pista; los servicios de hotelería y vialidad, entre otros factores, entran en la agenda de evaluación. Al hablar del impacto de las NBIC en las modificaciones actuales en los circuitos se pueden señalar a los nuevos materiales provenientes de las modificaciones a nivel nanotecnológico que ofrecen mayor resistencia y son mucho más livianos.

La exposición mediática de la Fórmula 1, es clave para explicar el éxito de este deporte. Inicialmente, la prensa fue la encargada de informar masivamente al público; la radio se incorporó y se mantiene como una vía de masificación. La televisión es, sin dudas, la que marcó el salto cualitativo, al incorporar grandes avances tecnológicos que han sido aplicados constantemente. En algunos casos, este deporte fue el pionero en su uso (las tomas aéreas de seguimiento; la micro-cámara incorporada al habitáculo y el juego de cámaras a lo largo de circuitos de 5 km de distancia, son algunos ejemplos). El impacto de las TIC es otro aspecto que destaca en el tablero de juego del marketing en el siglo XXI. Las redes sociales están marcando un nuevo espacio para conocer aspectos que anteriormente no se tomaban en cuenta en esta disciplina. Por ejemplo, los asistentes pueden seguir las conversaciones, en carrera, entre los pilotos y sus equipos en los pits. Además existen aplicaciones que permiten seguir las carreras en tiempo real desde dispositivos móviles en cualquier parte del planeta. Si a esto se le suma la Big Data como parte de las nuevas opciones, se aprecia la apertura constante hacia el uso de nuevas tecnologías.

En la Fórmula 1, las innovaciones forman parte de un proceso instaurado en la compleja maquinaria de un producto global que genera recursos millonarios y en el cual se invierte un alto porcentaje en I+D+i.

Nivel Meso: Las escuderías

Cada escudería cuenta con al menos un centro de operaciones tecnocientíficas. De los 10 equipos que existen en la actualidad en la Fórmula 1, ocho de ellos implantaron su base en el denominado Motorsport Valley en Inglaterra. En estos futurísticos laboratorios de alta tecnología se extrae todo tipo de información de los monoplazas, para analizar y mejorar la toma de decisiones tanto en carrera como con el diseño de las tácticas de boxes. La investigación que se produce está vinculada cada vez más con innovaciones para los vehículos comerciales e incluso, con aplicaciones para otro tipo de productos que se benefician de este nuevo conocimiento que se genera, a raíz de las pruebas que se realizan en estás cápsulas de pensamiento. La Big Data es la base de la toma de decisiones.

En este sentido, se pudieran citar otro tipo de innovaciones como los leds traseros de los monoplazas, las adaptaciones a las regulaciones técnicas, la aplicación de los sistemas de máxima seguridad en los circuitos, el diseño de la estrategia de cada carrera en cuanto a las entradas del monoplaza a los boxes y el tipo de neumáticos a utilizar (además de bajar los tiempos en cada ingreso), entre una serie de cambios constantes en los que se busca el máximo rendimiento en los múltiples aspectos de este deporte. Aquí es donde la Big Data aprovecha la información y genera nuevo conocimiento de forma constante.

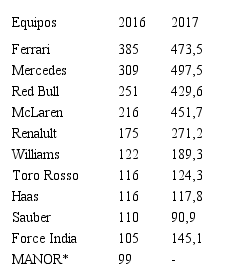

Con la finalidad de comprender mejor la dinámica de la Fórmula 1, se presenta una tabla en la que se aprecian los montos que cada escudería invierte por año.

Tabla 1. Presupuestos de los equipos de Fórmula 1 (millones de Euros)

Fuente: http://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2017/05/01/5907798ee5fdea6c358b4611.html. *Nota: MANOR se retiró del campeonato en 2017.

En la Tabla se aprecian las inversiones de las diez escuderías en los años seleccionados. El orden de magnitud de la inversión por temporada habla por sí solo del poderío que tiene este imperio deportivo.

El andamiaje de un Fórmula 1 es una tarea compleja en la que se juega con un producto de alta sofisticación, que es sometido a exigencias extremas en cada momento de la competición. Un equipo de una escudería pudiera llegar a contar con unas 900 personas y todas cumplen con un papel vital en la organización.

El organigrama de las escuderías cambia de manera importante según la estructura de costos de cada una. Ferrari cuenta con unas 900 personas en nómina (Renault 700 y Toyota 550) distribuidas de la siguiente forma: un Jefe de equipo (dueño) que es el líder; luego viene en orden jerárquico el Director de equipo (desde el punto de vista técnico, es el que maneja los complejos hilos de una red socioinstitucional en la que es la persona de mayor relevancia). Tienen 4 pilotos, 2 oficiales y 2 sustitutos, que también realizan pruebas; más el equipo de ingenieros que acompaña a los pilotos y maneja todo lo relacionado con la tecnología del monoplaza; personal de fábrica que opera desde el centro de operaciones de I+D+i y no se desplaza a los circuitos; equipo de mecánicos que está en el orden de 25 personas por piloto.

Luego existe un segundo anillo de personas como médicos, fisioterapeutas, cocineros, mesoneros, responsables de medios, el equipo de transporte, por tierra, aire o mar, según el caso. Es decir, una estructura compleja en la que aproximadamente un tercio se mueve por todo el mundo durante la temporada.

Si se parte de la premisa de que la Fórmula 1 es la disciplina deportiva que desarrolla mayor número de innovaciones cada año por el hecho de trabajar con tecnología de punta, se puede alegar, sin temor a equivocarse, que esta especialidad es una de las mayores beneficiarias del nuevo patrón tecnológico que está imponiendo el desarrollo de la convergencia tecnológica NBIC. Esto se sustenta en la fuerte inversión en I+D+i, en los centros tecnocientíficos de última generación con los que cuentan las escuderías. En esa línea, otra estrategia utilizada por estos centros es vincularse con universidades para realizar algunas pruebas y además, utilizan la Big Data como herramienta para estar al tanto del último conocimiento que se genera.

La nanotecnología está impactando radicalmente al mundo tecnocientífico, al modificar la estructura de los materiales. Ese cambio transforma todos los componentes de un monoplaza de la Fórmula 1. Ahora bien, la combinación sinérgica de dúos, tríos o cuartetos de estas tecnologías (Nano-Bio-Info-Cogno) profundizan y mejoran esos productos, así como también los procesos de toda la cadena de conocimiento que se genera para que un bólido de estos mejore sus prestaciones en las pistas. Eso significa que los equipos de la Fórmula 1 tienen necesariamente que incorporar este tipo de nuevo conocimiento para seguir siendo competitivos en el futuro.

Nivel micro: El monoplaza como fuente para las innovaciones

Un primer aspecto a destacar es la eterna discusión sobre la importancia relativa entre el piloto de Fórmula 1 y el monoplaza. Se pudiera plantear que, en la trayectoria de esta especialidad, es necesaria la tecnología de punta en su máximo rendimiento y el talento del piloto para optar al título.

Desde el punto de vista de los avances para adiestrar a los pilotos, se menciona cómo intervienen las ciencias aplicadas al deporte de alta competencia para mejorar su rendimiento integral. La nutrición como factor clave, la preparación física, la tecnología para medir la frecuencia cardíaca y otras evaluaciones monitoreadas en tiempo real, así como el trabajo para mejorar los reflejos utilizando el BATAK, ayudan a la puesta a punto.

La unidad de I+D+i de cada escudería se convierte en fuente de innovaciones constantes y el concepto de Open innovation cobra valor para progresar.

Figura 1. Cada pieza del engranaje del vehículo genera innovación constante

La aerodinámica y el uso del túnel de viento forman parte del desarrollo constante de la Fórmula 1. Lograr el máximo rendimiento del monoplaza está asociado precisamente al diseño final del vehículo. Por ejemplo, el esqueleto (chasis) y el ajuste exacto de la suspensión y los alerones forman parte de ese proceso, entendiendo que estos últimos pueden modificarse en momentos distintos de una carrera. Algunas escuderías han realizado grandes inversiones para adquirir túneles de viento de última generación, con el propósito de experimentar, con la mayor certeza posible, situaciones reales de carrera. Ese esfuerzo está orientado a la puesta a punto del monoplaza en cada carrera, buscando mejorar, en algunos casos, décimas de segundo que le pudieran otorgar el triunfo en un momento dado.

El cambio cualitativo que traerán los nuevos materiales provenientes de las NBIC se observará en las características novedosas en cuanto a resistencia y peso que harán más livianos a los monoplazas e, incluso, ofrecerá mayor flexibilidad si es requerida. Pero, precisamente, esas modificaciones demandarán de nuevas pruebas para buscar la estabilidad que se solicitará.

Un monoplaza sin motor no existe. Por ello, la evolución del propulsor ha sido constante. Los primeros vehículos tenían el motor en la parte delantera como los autos convencionales. Una innovación radical fue la colocación del motor detrás del piloto y esa decisión se ha mantenido en el tiempo, debido a la obtención de un rendimiento superior del monoplaza. Al contar con el conocimiento de las NBIC, los motores tendrán nuevas mejoras que cambiarán cualitativamente su rendimiento (piezas de menor peso, más resistentes y confiables y con más potencia). Nos referimos a que cada componente específico se verá influenciado por la nanotecnología y ese es un factor determinante que se apreciará en los próximos años.

En esa línea, la FIA realiza ajustes en la reglamentación al finalizar cada temporada y esas modificaciones repercuten en la regulación de las altas velocidades impactando de distintas formas en las escuderías. Esto significa que el equipo que logre adaptarse más rápido a las nuevas regulaciones establecidas en una temporada y aproveche el máximo rendimiento de su monoplaza, logrará obtener el campeonato en un año dado.

Al examinar otras innovaciones que se introducen de forma constante en los monoplazas de la Fórmula 1, se pudiera hablar del progreso de los chasis. Un esqueleto cercano a la perfección y adaptado a las regulaciones del momento, es el sueño de cada año de toda escudería. Por esa razón, los diseñadores hiperespecializados son tan cotizados y su trabajo puede marcar la diferencia en una temporada. Un chasis para la Fórmula 1 debe estar diseñado para rendir en todas las carreras de un campeonato y precisamente ese es el quid del asunto. Al contar con los nuevos materiales NBIC, se vislumbran modificaciones que marcarán un antes y un después en este tipo de estructuras (chasis más resistentes pero maleables o flexibles y más livianos). Cada circuito presenta características que limitan el funcionamiento de los monoplazas: el agarre en la parte delantera, o en la trasera, o las restricciones en la tracción, entre otros aspectos, son tomados en cuenta en el diseño. Esos condicionantes que afectan el desempeño son variables fundamentales a la hora de valorar una temporada. Una vez que se fabrica el esqueleto se realizan las pruebas de pista y se ajustan las variables.

La evolución de las cajas de cambios a lo largo de los años ha sido otro aspecto fundamental en la Fórmula 1. En la actualidad, las NBIC ya están impactando en los avances de este tipo de herramienta tecnológica y un ejemplo de ellos se refiere al sistema de recuperación de la energía cinética conocido como el KERS (Kinetic Energy Recovery System) que se comenzó a utilizar en 2009. Varios de los componentes de esos dispositivos están vinculados a la nanotecnología. Esa técnica se refiere al aprovechamiento de la energía desperdiciada en forma de calor al frenar, almacenada para que, en el momento de la carrera que el piloto lo decida, pueda ganar caballos de vapor adicionales. El KERS está regulado en cada circuito y solo puede ser utilizado en algunos tramos preestablecidos de la carrera y a una distancia de un segundo de los otros monoplazas.

En el año 2011 se introdujo otra innovación en la Fórmula 1 vinculada a elementos nanotecnológicos, referidos al peso y a la resistencia que amerita el manipular los alerones a altas velocidades (la fuerza de sustentación, la resistencia aerodinámica y la fuerza lateral). El alerón trasero móvil (DRS) consiste en un ajuste en el alerón trasero que cambia su forma, facilitando los adelantamientos y se utiliza pulsando un botón en el volante para activarlo.

La correlación entre potencia y frenos es un factor determinante en la Fórmula 1. La evolución tecnológica en este rubro ha sido constante y determinante para la obtención del triunfo. El freno de tambor y luego el freno de disco, han formado parte del proceso de mejora continua (aprendizajes y lecciones aprendidas) para reducir con mayor grado de eficiencia las altas velocidades. Hasta la temporada 2013, el sistema de frenos de los monoplazas era hidráulico, es decir, cuando un piloto pisaba el pedal del freno se activaba una bomba que movía un líquido a través de un circuito interno, que llegaba hasta las pinzas y la presión de ese líquido de frenos hacía que la pinza se cerrara mordiendo el disco del freno. Una innovación introducida en la temporada 2014 se encuentra en los nuevos frenos de la Fórmula 1 conocidos como el sistema brake-by-wire (frenado por cable) y proviene de una tecnología desarrollada en aviones militares. Todas las escuderías la están utilizando con distintos grados de éxito y eso se debe, en gran medida, a lo novedoso de la tecnología. El sistema brake-by-wire está controlado electrónicamente. Utiliza un dispositivo que calcula la fuerza de la presión del pedal, regulando la potencia de frenado. Por reglamento, este dispositivo va instalado solo en el eje trasero y se ha mantenido el delantero hidráulico para prevenir que, ante una posible avería eléctrica, el monoplaza no se quede sin frenos.

El avance tecnológico en la Fórmula 1 es indetenible y otra de las piezas clave del monoplaza son los neumáticos. Esta tecnología está diseñada para que aguante aproximadamente 200 kilómetros y son fabricados con materiales livianos y super resistentes (mezcla de nylon y poliéster). Deben soportar cargas de más de una tonelada de fuerza descendente, de 4G de fuerza lateral y de 5G de fuerza longitudinal. El neumático es el último punto de contacto entre monoplaza y asfalto, y esa transferencia pudiera ser la causante de ganar o perder una carrera, si no se seleccionan adecuadamente en cada momento de la competencia. Los neumáticos son los encargados de transmitir y generar todas las fuerzas que provocan cambios en la dinámica del vehículo y, por esa razón, conforman otro de los elementos que se deben articular con máxima eficiencia.

Las NBIC están cambiando factores críticos en la producción de neumáticos y eso incidirá de forma determinante en el futuro inmediato. Nos referimos a que se están utilizando componentes nuevos que, en parte, provienen de la combinatoria NBIC. Eso permite degradar aquellos ángulos de la superficie del neumático según el número de curvas a la derecha o a la izquierda de cada circuito, sin que se afecte la calidad de la nueva llanta por la resistencia de los materiales.

La complejidad tecnológica actual requerida para que un Fórmula 1 logre funcionar desde el punto de vista de su electrónica, pasa por la conversión de sus sistemas para que permitan recuperar la energía de sus motores generadores. Por ello, las baterías de última generación tienen que cumplir con las regulaciones, el peso y la refrigeración para gestionar de forma óptima la energía eléctrica que transita por los motores-generadores. La fiabilidad es clave y por ello, el diseño de los sistemas es crítico para garantizar el rendimiento óptimo del monoplaza. En ese sentido, la nanotecnología ha permitido que este desarrollo se aplique con éxito y se considera que no se ha llegado todavía al máximo rendimiento de esa tecnología, por no contar con todas las herramientas necesarias para trabajar a nanoescala.

Conclusiones

En la cuarta revolución industrial el grado de complejidad de la Big Science está marcado por las nuevas tecnologías y por los tiempos de respuesta, que cada vez son más cortos. En esa vorágine emerge la convergencia tecnológica NBIC como un nuevo paradigma que amenaza con barrer las competencias predominantes al entrar en el mundo nano-escalar.

Las industrias más poderosas del mundo actual, en términos de ingresos, son la farmacéutica, la militar, la petrolera y la deportiva. Las NBIC ya las están impactando y se avizoran cambios radicales en cada una de ellas.

El deporte mueve a las masas ya globalizadas y están emergiendo nuevas formas de entretenimiento que comienzan a cambiar las preferencias de los aficionados. Allí hay un espacio para la innovación en todas sus fases: organizacional, de procesos, de servicios, de mercadeo, así como las posibles combinaciones que de ellas que surjan.

La magnitud del cambio que está en proceso, marcado por la convergencia tecnológica NBIC. Se puede resumir en la aseveración que hizo el gobierno de los EUA cuando afirmó que dominar el mundo nanométrico, es tanto como dominar a la naturaleza.

La FIA como organización forma un ecosistema de innovación extremo, en el que la dinámica tecnológica marca el ritmo. El cambio sociotécnico es el ADN que identifica a esta competición.

La Fórmula 1 es un deporte que permite apreciar a las empresas (escuderías) de base tecnológica. Su rasgo distintivo es empujar la frontera del conocimiento constantemente.

La I+D+i que realiza cada escudería de la Fórmula 1, es utilizado como un banco de pruebas por parte de la industria automotriz global. Esto se debe al uso de tecnología de punta aplicada en los monoplazas en cada temporada y esa transferencia de tecnología y de conocimiento hacia los vehículos comerciales, tarda normalmente algunos años en implantarse.

Cada monoplaza de la Fórmula 1 forma un engranaje perfecto que coevoluciona permanentemente y se adapta a las características particulares de cada circuito. Por esa razón, el ecosistema de innovación de la FIA cuenta con organizaciones flexibles, planas, adaptables, con comunicación permanente, con liderazgos auténticos y con un aglutinante común, la adrenalina de cada competencia.

Finalmente, el gran debate en la Fórmula 1 sobre la importancia relativa del piloto sobre la máquina sigue. La tecnología avanza y los pilotos se entrenan cada vez más para estar en condiciones de cumplir con las altas exigencias de este deporte. Incluso utilizan tecnologías alternativas para entrenarse, como los simuladores de última generación, que les permiten conocer virtualmente los circuitos.

Referencias

Ahn, J. M., Ju, Y., Moon, T. H., Minshall, T., Probert, D., Sohn, S. Y. y Mortara, L. (2016). Beyond absorptive capacity in open innovation process: the relationships between openness, capacities and firm performance. Technology Analysis & Strategic Management, 28(9): 1009-1028. Disponible en: https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1181737.

Allen, D.B. y Gorgeon, A. (2008). La industria de helados en España. En: Las cinco fuerzas como herramienta analítica. Madrid: Departamento de Publicaciones del IE, DG01/275.

Allende, E. J. (2001). El impacto del avance de las ciencias sobre la sociedad en las primeras décadas del siglo XXI. El contexto para la educación. Disponible en: http://www.schwartzman.org.br/simon/delphi/pdf/allende.pdf.

Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.

Bainbridge, W. S., y Roco, M. C. (2016). The era of convergence. Handbook of Science & Technology Convergence, 1.

Bio-Systemics Synthesis: Science and Technology Foresight Pilot Project (2003).

Blanco, J.A. (2011). El futuro de la humanidad lo decidimos hoy. http://ugoolcese.wordpress.com/el-futuro-de-la-humanidad-lo-decidimos-hoy/ [Consultado el 03-01-2012].

Boyer, T. y Blazy, R. (2014). Born to be alive? The survival of innovative and non-innovative French micro-start-ups. Small Business Economics, 42(4): 669-683. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s11187-013-9522-8.

Brunswicker, S. y Vanhaverbeke, W. (2015). Open innovation in small and medium-sized enterprises (SMEs): external knowledge sourcing strategies and internal organizational facilitators. Journal of Small Business Management, 53(4): 1241-1263. Disponible en: https://doi.org/10.1111/jsbm.12120.

Cervilla, M. (2001). La innovación como un proceso económico y social: algunas implicaciones para el diseño de una estrategia de desarrollo. Monografía. Cota 608.2 C337 2001 0 0, CENDES, Caracas, Venezuela.

Chesbrough, H.W. (2003). The era of open innovation. Sloan Management Review, 44(3): 35-41.

Chesbrough, H.W. (2007). Why companies should have open business models. Sloan Management Review, 48(2): 22-28.

Chesbrough, H.W., Vanhaverbeke, W. y West, J. (2006). Open Innovation: researching a New Paradigm. Oxford: Oxford University Press.

Converging Technologies - Shaping the Future of European Societies (2004). Nano-Bio-Info-Cogno-Socio-Anthro-Philo. HLEG Foresighting the New Technology Wave.

Correia, A.; Roldán Hernández, J.A. y Serena Domingo, P. A. (2004). Estudio de las actividades y necesidades, en el área de las nanociencias/nanotecnologías, para: 1.- La mejora de la formación de técnicos. 2.- El establecimiento del mapa de infraestructuras para el período 2005-2010 en España. Disponible en: http://nanospain.org/nanospain_Informe.htm Consultado septiembre 14, 2007.

Daft, R. L. (2011). Teoría y diseño organizacional. México: Cengage Learning.

De la Vega, I. (2017a). El desafío de la innovación. Revista Strategia. CENTRUM Publishing. Edición internacional, 11(46): 102-107

De la Vega, I. (2017b). Estudio longitudinal de sistemas tecnocientíficos. Comparativa entre Venezuela y tres países de América del sur. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, XXIII(1): 123-150.

De la Vega, Iván (2017c). Tecnologías convergentes NBIC. Hacia un nuevo nano-orden económico mundial. Ponencia presentada en el Tech Day de la semana Internacional de CENTRUM Católica. 13-09-2017, Lima, Perú.

De la Vega, I. (2015). La convergencia tecnológica NBIC y su impacto en el deporte actual y futuro: el caso de la Fórmula 1. Fundación Colombia Digital, 1.

De la Vega, I. (2009). El uso de la cienciametría en la política tecnocientífica en América Latina, una relación incierta. Revista Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia, REDES, mayo: 217-240.

De la Vega, I.; Troconis, A.; Blanco, F. y López, S. (2008). Estudio de Prospectiva Tecnológica en nanotecnología en Venezuela. El caso de los nanomateriales. Producido y publicado por la Coordinación de Prospectiva Tecnológica, Fundación Instituto de Ingeniería, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela.

De la Vega, I. (2007). Tecnociencia: la Copa América 2007 en Venezuela. Bitácora-e Revista Electrónica Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales de la Ciencia y la Tecnología, 1.

De la Vega, I. (2005). ¿La triple hélice del progreso económico? La tecnociencia, el deporte y los mass media forman el engranaje perfecto. Revista Espacios, 26(2): 41-56.

Doorn, M. (Ed.) (2006). Converging Technologies. Innovation patterns and impacts on society. The Netherlands.

Dosi, (1988). Sources, procedures and microeconomics effects of innovation. Journal of Economic Literature, 26 (3): 1126-1171.

Drachma-Denarius (2003). BioSystemics. Knowledge Manager´s Synthesis Report.

ETC Group (2004). Special Report (Communiqué 89) July/August, 2004. Disponible en: http://www.etcgroup.org/article.asp?newsid=547 [Consultado junio 8, 2006].

Martínez, E. (2012). Una nueva convergencia tecnológica cambiará a la sociedad en 2020. Disponible en: https://www.tendencias21.net/Una-nueva-convergencia-tecnologica-cambiara-a-la-sociedad-en-2020_a1171.html.

Etzkowitz, H. & Leydesforff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2): 109-123.

Michelino, F.; Cammarano, A.; Lamberti, E. y Caputo, M. (2017). Open innovation for start-ups: a patent-based analysis of bio-pharmaceutical firms at the knowledge domain level. European Journal of Innovation Management, 20(1): 112-134. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1108/EJIM-10-2015-0103.

Freeman, C. (1982). El desempleo y la innovación técnica: un estudio de las ondas largas y el Desarrollo Económico. Greenwood Press.

Freeman, C. (1987). Política de Tecnología y Desempeño Económico: Lecciones de Japón, Pinter Pub. Ltd.

Gareth, R. (2008). Toma de decisiones, aprendizaje, administración del conocimiento y tecnología de información. En: Teoría organizacional. Diseño y cambio en las organizaciones (7a ed.) México: Editorial Prentice Hall/Hispanoamericana.

Galbraith, J. R. (1973). Designing complex organization. EUA: Addison-Wesley.

Galbraith, J. R. (1977). Organization Design. EUA: Addison-Wesley.

Gailbraith, J. R. (1982). Designing the innovative organization. Organizational Dynamics, 10: 5-25.

Galbraith, J. R. (1995). Designing Organizations, An executive briefing on strategy, structure and process. San Francisco: Jossey-Bass.

Galbraith, J., Downey, D. y Kates, A. (2001). Designing dynamic organizations: A hands-on guide for leaders at all levels. AMACOM Div American Mgmt Assn.

Galbraith, J.R. (2014). Organization design challenges resulting from big data. Journal of Organization Design, 3(1): 2-13. Disponible en: doi: 10.7146/jod.3.1.8856.

Scott G. y Chaston, I. (2012). Open innovation in an emerging economy. Management Research Review, 36(10): 1024-1036. Disponible en: https://doi.org/10.1108/MRR-10-2011-0224.

Griliches, Z. (1995). R&D and productivity: Economic Results and Measurement Issues. En: P. Stoneman (ed.), Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change, Oxford: Blackwell Handbooks in Economics.

Hammer, M. (2004). Cambio Profundo. Harvard Business School – América Latina. Abril 2004.

Higgins, J.M. (1995). Innovate or Evaporate: Test & Improve Your Organization's IQ: Its Innovation Quotient. New Management Pub Co.

Kates, A., y Galbraith, J. R. (2007). Designing your organization: Using the STAR model to solve 5 critical design challenges. John Wiley & Sons.

Vishnevskiy K.; Andrei Yaroslavtsev, (2017). "Russian S&T Foresight 2030: case of nanotechnologies and newmaterials. Foresight, 19(2): 198-217. Disponible en: https://doi.org/10.1108/FS-08-2016-0041

Lundvall, Bengt-Ake (1988). Innovation as an interactive process; from user-producer interaction to the national system of innovation. En G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson y L. Soete (eds), Technical Change and Economic Theory, Nueva York: Columbia University Press.

Metadeporte (2014). http://metadeporte.com/2014/01/ [Consultado mayo 11, 2014].

Usman M y Vanhaverbeke, W. (2017). How start-ups successfully organize and manage open innovation with large companies. European Journal of Innovation Management, 20(1): 171-186. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1108/EJIM-07-2016-0066.

Gordon, Moore (2005). Excerpts from A Conversation with Gordon Moore: Moore’s Law. Copyright © 2005 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and the Intel logo are registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Morosini, P. (2016). Las siete llaves de la imaginación. 3ª edición. Madrid: Editorial LID.

Moscoso, P. G. (2006). Innovar en operaciones, fuente de ventaja competitiva. Universia Business Review – Actualidad Económica, tercer trimestre: 62-73.

NBIC (2005). Tecnologías Convergentes NBIC: Situación y Perspectiva. Barcelona: proyecto intramural del CSIC 200450F025. Disponible en: http://www.nbic.org.es.

Nelson, R. y Winter, S. (1982). An evolutionary theory of economic change. Nueva York: Belknap Press.

Nordmann, A. (2004). Converging Techologies- Shaping the future of European Societies. European Comminities Report.

Pérez, C. (2004). Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. México: Siglo XXI Editores.

Porter, M. (2007). Understanding industry structure. [Industry and Background Note]. Boston: Harvard Business School Publishing.

Porter, M. (1990). La Ventaja Competitiva de las Naciones. (1990). Buenos Aires: Javier Vergara Editor.

Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Nueva York: Free Press.

Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Nueva York: Free Press.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2014). Administración. 12ª ed. México D.F: Pearson Educación.

Roco, M. C. (2016a). Convergence-Divergence Process. En: W.S. Bainbridge y M. C. Roco (Eds). Handbook of Science & Technology Convergence. Suiza: Springer-Cham, pp. 79-93

Roco, M. C. (2016b). NBIC. En: W.S. Bainbridge y M. C. Roco (Eds). Handbook of Science & Technology Convergence. Suiza: Springer-Cham, pp. 209-226.

Roco, M. C. (2016c). Principles and Methods That Facilitate Convergence. En: W.S. Bainbridge y M. C. Roco (Eds). Handbook of Science & Technology Convergence. Suiza: Springer-Cham, pp. 17-41.

Roco, M. C.; Rejeski, D.; Whitesides, G.; Dunagan, J.; MacDonald, A.; Fisher, E. y Suchman, M. (2013). Innovative and Responsible Governance of Converging Technologies. En: Roco, M.; Bainbridge, W.; Tonn, B. y Whitesides, G. (Eds.). Convergence of Knowledge, Technology and Society. Science Policy Reports. Springer Cham, pp. 433-489.

Roco, M. C., Whitesides, G., Murday, J., Ferreira, P. M., Ascoli, G., Kong, C. H., Suchman, M. (2013). Methods to Improve and Expedite Convergence. En: Roco, M.; Bainbridge, W.; Tonn, B. y Whitesides, G. (Eds.). Convergence of Knowledge, Technology and Society. Science Policy Reports. Springer Cham, pp. 139-184.

Roco, M. C.; Mirkin, C. A y Mark, M. A. (2011). Nanotechnology Research Directions for Societal Needs in 2020. Retrospective and outlook Summary. Journal of Nanoparticle Research, 13(3): 897–919.

Roco, M. C. y Bainbridge, W. S. (2007a). Introductory and Summary Comments. En: Bainbridge, W. S. (Ed.). Nanotechnology: Societal Implications, Springer Netherlands p. 15.

Roco, M. C. y Bainbridge, W. S. (2007b). Overview. En: Bainbridge, W. S. (Ed.). Nanotechnology: Societal Implications, Springer Netherlands, p. 1.

Roco, M. C. y Bainbridge, W. S. (2007c). Workshop Breakout Session Reports. En: Bainbridge, W. S. (Ed.). Nanotechnology: Societal Implications, Springer Netherlands, p. 53.

Roco, M. C. y Bainbridge, W. S. (2002). Overview. Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology. Biotecnología, Information Technology, and Cognitive Science (NBIC). En: Roco, M. C. y W. S Bainbridge (Eds.). Converging Technologies for Improving Human Performance. Arlington, Virginia: A NSF/DOC sponsored report..

Rosenberg, N. (1982). Inside the Black Box: Technology and Economics, 19: 175-187.

Schumpeter, J. (1942). Capitalism, socialism and democracy. Nueva York: Harper & Row.

Sims, G. B.; McLean, M. A. y Mayer, D. (2008). Descubra su liderazgo auténtico. Harvard Business Review, Febrero.

Solow, R. (1956). A contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70: 665-694.

Notas