Recepción: 10/08/2018

Aprobación: 06/11/2018

Resumen: Este trabajo pretende documentar la participación de las mujeres indígenas de Santa Lucía Miahuatlán (Oaxaca, México), en el Programa PESA, tomando en consideración el modelo tridimensional de empoderamiento de Rowlands. La investigación, de corte cualitativa, incluye trabajo de campo instrumentando una guía de entrevista semiestructurada dirigida a mujeres inscritas en este programa. La discusión de los resultados se realizó triangulando los aportes teóricos con los argumentos recuperados de los informantes. Los resultados ponen en evidencia que se trata de una política sin perspectiva de género y de una comunidad machista, sin embargo algunas mujeres han transitado en los diversos niveles de empoderamiento, siendo el principal argumento la búsqueda de un beneficio familiar.

Palabras clave: Empoderamiento, mujeres indígenas, perspectiva de género, programa PESA, Santa Lucía Miahuatlán.

Abstract: This paper aims to document the participation of the indigenous women of Santa Lucia Miahuatlan, Mexico, in the PESA Program, taking into account Rowlands' three-dimensional model of empowerment. The qualitative research includes field work implementing a semi-structured interview guide aimed at women enrolled in this program. The discussion of the results was carried out by triangulating the theoretical contributions with the arguments recovered from the informants. The results show that it is a policy without gender perspective and a macho community, however some women have gone through the different levels of empowerment, the main argument being the search for a family benefit.

Keywords: Empowerment, indigenous women, gender perspective, PESA program, Santa Lucia Miahuatlan.

1. Introducción

El panorama indígena mexicano en las últimas décadas se ha reconfigurado a través de una nueva estructura de acción que se refleja en las dinámicas socioculturales de los diversos grupos étnicos, quienes han mostrado un significativo grado de transformación en diferentes escenarios. Un factor importante que ha contribuido a la reestructuración de este sector poblacional es la búsqueda del bienestar comunitario, que es encausado a través de la implementación de diversas políticas públicas provenientes no solamente del ámbito nacional sino también de organismos internacionales (López, 2014).

En relación con las políticas públicas, un aspecto relevante a destacar en años recientes, es la inclusión de la perspectiva de género en los programas sociales, programas que están dirigidos principalmente a grupos de población vulnerable, sobre todo en los espacios rurales y con población indígena, teniendo que superar los estigmas de ser pobres e indígenas y en diversas comunidades además, el prejuicio de ser mujeres (López, 2014), bajo el argumento de que dicho sector de la población debe estar bajo la protección y cuidado de una figura masculina.

De acuerdo con Barbieri y Oliveira (1989), la mayor presencia de las mujeres en ámbitos públicos urbanos y rurales, ha sido motivada por la crisis y otros factores estructurales, entre las que destacan las políticas de empleo. Si bien es cierto que la incorporación de las mujeres rurales de Santa Lucía Miahuatlán, México, a una política pública no es un hecho reciente ni aislado, el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) permitió que estas mujeres comenzaran a desplazarse a otros escenarios no cotidianos para ellas, lo que ha incidido notablemente en la construcción de cuadros de empoderamiento femenino, sobre todo en escenarios que anteriormente no se tenía, como las relaciones interpersonales, entre otros aspectos que se abordarán más adelante.

El presente trabajo de corte cualitativo tiene como propósito documentar la participación de la mujer campesina en el programa PESA, a través de un estudio de caso en Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca. Se estudian los efectos que ha tenido esta participación en el empoderamiento de las mujeres, recuperando para ello el modelo tridimensional de empoderamiento de Rowlands.

2. Materiales y métodos

El trabajo de campo se efectuó en dos momentos, el primero corresponde al mes de julio del año 2013 y la segunda etapa al mes de febrero del año 2014. Para la recuperación de la información, se diseñaron dos instrumentos que, a su vez, fueron aplicados en periodos diferentes. El primer instrumento corresponde a una encuesta dirigida a 26 mujeres, que representa el universo de hogares participantes en el programa PESA en Santa Lucía Miahuatlán. El objetivo de la encuesta, además de conocer el perfil socioeconómico de las mujeres y sus familias, se utilizó como un mecanismo de filtración para elegir a un conjunto de 10 mujeres, a quienes se les aplicó el segundo instrumento, que correspondió a una guía de entrevista semiestructurada. La selección de este pequeño grupo de mujeres se realizó de manera intencionada, considerando el primer instrumento y evaluando diversos aspectos como su edad, número de hijos, tiempo de participación en el programa y un filtro determinante fue si las mujeres hablaban español, este dato también resulta relevante, ya que cabe mencionar que en la comunidad de Santa Lucía Miahuatlán predomina la lengua zapoteca, misma que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), el 100% de la comunidad es hablante de la lengua indígena. En relación con la población femenina el 66% del total de este sector poblacional no habla español, por lo tanto, para realizar un adecuado trabajo en campo, se tuvo la necesidad de apoyarse de una persona que fungiera como traductor.

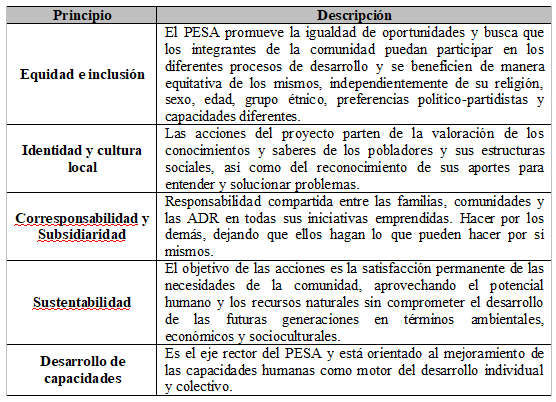

Para intentar determinar el nivel de empoderamiento de las mujeres indígenas participantes del PESA en Santa Lucía Miahuatlán, se acudió al modelo tridimensional de empoderamiento de Rowlands, modelo que advierte que este proceso involucra las dimensiones: individual, de relaciones cercanas, y colectiva.

3. Marco teórico

3.1. Política pública y perspectiva de género

Las políticas públicas, de acuerdo con Lahera (2004), son las formas de intervención de una autoridad investida de poder político y de legitimidad gubernamental a la que corresponde dar las soluciones específicas para atender diferentes asuntos públicos. Por su parte, Aguilar (s.f.) define a las políticas públicas como acciones que se sustentan en el razonamiento técnico causal a fin de realizar los objetivos deseados y hacer que las intenciones de los gobernantes se vuelvan hechos sociales. Es decir una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo y casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido (Aguilar, 1996).

La transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, desde una postura de los estudios de la mujer, reconoce en principio la especificidad de las mujeres y las diferencias que existen entre ellas, los distintos papeles de hombres y mujeres, su desigual acceso a los recursos y a su control, sus intereses prácticos y estratégicos, buscando con esto garantizar la igualdad de los géneros, sin que haya una jerarquía de un sexo sobre otro (Rossilli, 2001).

Para Guzmán (2002a), la institucionalización de esta perspectiva se refiere a expresiones empíricas y materiales de relaciones políticas, prácticas sociales y visiones del mundo que se legitiman, cristalizan e institucionalizan como cosas públicas y/u oficiales mediante procesos históricos que involucran luchas políticas. Se consideran institucionalidades las leyes, las normas, los organismos estatales, los mecanismos institucionales de mediación política, los programas de políticas públicas, los servicios, las organizaciones sociales, las áreas de conocimiento legitimadas, etcétera. La institucionalidad, por tanto, busca incluir la consideración de equidad de género y promover un tratamiento intersectorial e integral de los problemas en todas las políticas (Guzmán, 2002b: 15).

Ochoa (2007: 132) advierte que existen maneras de poner a prueba la efectividad y eficacia de los resultados en que se ha concretado un proceso de implementación de la perspectiva de género en las políticas públicas, en un momento y lugar dados, la autora señala siete elementos de evaluación:

-

El nivel de influencia y grado de acceso a las políticas gubernamentales.

La profesionalización del personal.

El grado de legitimidad alcanzada tanto dentro como fuera del gobierno.

La relación con el movimiento de mujeres.

La influencia sobre la sociedad.

El nivel de influencia hacia dentro del Estado.

La rendición de cuentas.

Las primeras acciones encaminadas a promover la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, se inspiran en los acuerdos alcanzados en la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en Nairobi en 1985, y en la Plataforma de Acción aprobada por la IV Cumbre Mundial para la Mujer llevada a cabo en Beijín en 1995.

De este modo, partir de la década de 1990, Guzmán (2012: 15) encuentra que en casi todos los países en América Latina, a nivel ejecutivo, se formaron mecanismos responsables para el adelanto de las mujeres cuyo objeto era promover políticas orientadas hacia la igualdad de género y respeto de los derechos humanos, posicionándose en los diversos niveles jerárquicos de gobierno. La mayoría de las instancias cuentan con Planes de Igualdad de Oportunidades, verdaderas cartas de navegación para la incorporación del género en las políticas públicas y el establecimiento de vínculos con los distintos poderes del Estado (Guzmán, 2002; Guzmán y Bonan 2003; Fernós, 2010). México no es la excepción.

Estos breves antecedentes muestran que el camino transitado para lograr una perspectiva de género en las políticas gubernamentales, representa un proceso lento y complejo, y no sólo por la idea de transfigurar las directrices de las políticas, sino para transformar imaginarios, que se han ido superponiendo y reforzando con el paso de los años en la sociedad, lo que representa una faceta de la cultura actual.

3.2. Empoderamiento

El empoderamiento es un proceso complejo que ha trastocado diferentes escenarios tanto de la vida cotidiana como de los diversos fenómenos globalizadores, económicos y políticos. En este sentido, el Estado a través de sus políticas de intervención ha intentado promover este proceso a partir de las denominadas políticas de equidad, o políticas con perspectiva de género, las cuales han atravesado un largo proceso para incluir este elemento dentro de sus estructuras de acción.

En un primer escenario, el concepto de empoderamiento se desencadena de la palabra anglosajona empowement y su traducción al español es precisamente empoderamiento, aunque existen autores como Venier (1996) que señala que la traducción literal adecuada hubiera sido apoderamiento. De este modo, se advierte que el concepto alude a un proceso de capacitación con miras a la emancipación. Acuñado en la IV Conferencia Mundial celebrada en Beijin, China, el término fue utilizado para referirse al incremento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder.

Para Valencia (2010: 29), cualquier tipo de poder es necesario “separarlo en dos posiciones: el poder para el beneficio individual y el poder para el beneficio común”. El empoderamiento resulta del proceso de adquirir poder sensible en ambas posiciones, pues contribuye al desarrollo individual y social de determinado agente que ejerce el poder.

De acuerdo con Schuler (1986), el empoderamiento consiste en un “proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en las interacciones sociales”. Para Batliwala (1997), el empoderamiento se manifiesta ante una redistribución desigual del poder, ya sea entre naciones, clases, razas o géneros. Respecto a las mujeres, señala que constituye una estrategia para desafiar la ideología patriarcal, transformar estructuras e instituciones que refuerzan la discriminación de género y capacitar a las mujeres pobres para que accedan a información y recursos clave para su desarrollo personal.

Ambos conceptos afirman que se trata de un proceso que requiere de una capacitación o construcción de capacidades desde una dimensión individual. Sin embargo, para Schuler (1986), se trata de una evolución que inicia con un proceso de concientización personal, para alcanzar una adecuada interacción social, para Batliwala este proceso es netamente individualizado, y desde esta misma dimensión, el empoderamiento se traduce en el puente para acceder a recursos claves para lograr un desarrollo personal. Los postulados de Schuler (1986) refuerzan los argumentos de León (1997), quien advierte que este proceso incluye tanto el cambio individual como la acción colectiva para transformar los procesos y estructuras que reproducen la subordinación de las mujeres. Por otro lado, de acuerdo con Murguialday (2006) citado en Aguilar et al. (2017), el empoderamiento está vinculado a la noción de poder de manera tan profunda como a la ausencia de éste al desempoderamiento por lo que se relaciona con grupos vulnerables y marginados, en especial con las mujeres.

Estudios han puesto de manifiesto cómo se llevan a cabo los procesos de empoderamiento femenino en los diferentes escenarios rurales de México, considerando especialmente la participación femenina en programas sociales. Un primer estudio es el realizado por Meza et al. (2002), quien analiza el proceso de empoderamiento de un grupo de mujeres indígenas en Vistahermosa, Chiapas, quienes participan en el Programa de Educación, Salud y Educación (Progresa), este estudio realza como un aporte interesante, que la política social en cuestión, desde su diseño no favorece el empoderamiento. Mendieta et al. (2009) citado en Aguilar et al. (2017), estudian el caso del proyecto de desarrollo humano Mujeres floreciendo, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), donde el componente de capacitación resulta central en el proceso de empoderamiento. Otro estudio es el realizado por Vázquez et al. (2012), quienes examinan el papel del programa Oportunidades en la construcción de cuadros de empoderamiento de un grupo de mujeres pertenecientes al ejido Las Lagunas, en el municipio de Acayucan, Veracruz.

3.3. El modelo tridimensional de empoderamiento de Rowlands

De acuerdo con Rowlands (1997: 224), el empoderamiento es “un conjunto de procesos psicológicos que, cuando se desarrollan, posibilitan al individuo o al grupo para actuar o interactuar con su entorno, de tal forma que incrementa su acceso al poder y su uso en varias formas”. De acuerdo con la autora, el empoderamiento puede observarse a partir de tres dimensiones.

Cuadro 1. Las dimensiones de empoderamiento de Rowlands

Elaboración propia con base en Aguilar, et al. (2017)

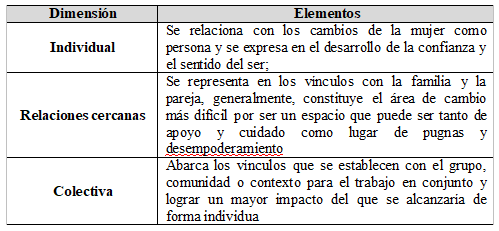

Dado lo anterior, Rowlands (1997) advierte que el proceso de empoderamiento es "un proceso personal y diferente pues cada quien tiene su experiencia propia y única de la vida", de este modo se trata de un procedimiento complejo que involucra elementos contextuales como el espacio geográfico, y estructurales (cultura, niveles educativos, costumbres, tradiciones) que en cierto modo moldean de manera indeterminada elementos que impulsan o inhiben el proceso de empoderamiento femenino. El poder, es un elemento primordial para Rowlands. De este modo, la autora distingue cuatro tipos.

Cuadro 2. Los cuatro tipos de poder de Rowlands

Elaboración propia con base en Aguilar, et al. (2017).

Dado lo anterior se entiende por empoderamiento, como un proceso de transformación que comienza desde una dimensión individual, la persona afectada refleja una serie de actitudes positivas en términos de autoconfianza, incremento en la capacidad de decisión, mayor seguridad personal y mayor capacidad para transformar relaciones desiguales. La primera dimensión transformada es la de carácter personal o individual, pasando por el plano de las relaciones cercanas para culminar con una transformación de las relaciones en el plano colectivo. En éste último, se enaltece la reconfiguración de las relaciones de subordinación, donde el principal eje de cambio es el desarrollo de cuadros de liderazgo, cooperación y trabajo.

3.4. Acerca del programa PESA

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria es un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que ha sido implementado en México a partir del año 2002 como un programa piloto, de acuerdo a su éxito obtuvo cabida en las jurisdicciones nacionales.

En el año 2010, en México el PESA, que era conocido como Programa Especial de Seguridad Alimentaria, cambia su nombre a Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, este cambio trajo consigo otros más como la forma de operar, dando como resultado una alianza donde la FAO interviene aportando su metodología y el gobierno mexicano de hacer las aportaciones económicas.

El PESA-México es una política social de combate a la pobreza que se ha implementado desde la agenda del gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). El Manual Operativo de Agencias de Desarrollo Rural del PESA define a este programa como:

“Una estrategia diferenciada para promover y contribuir al desarrollo rural de zonas marginadas de México, impulsada por la Sagarpa en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos de los Estados participantes y cuenta con la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, quien se encarga del diseño de la estrategia del proyecto y la metodología a emplear, así como de la capacitación de los actores que participan en su operación” (UTN, 2012: 6).

Dado lo anterior se rescatan algunos elementos de este programa. De entrada se trata de una política dirigida exclusivamente al sector rural, donde convergen, además de la población mestiza, una serie de etnias indígenas. Una de las características principales de la población rural indígena es el nivel de marginación en que se encuentran, situándose entre alta y muy alta de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Para el caso mexicano, el PESA está incorporado a la estructura de la administración pública federal de la Sagarpa, esta política está destinada a mejorar las condiciones de pobreza, buscando alternativas que combatan la inseguridad alimentaria en las zonas de mayor marginación del país. Según la FAO, se busca que genere un empoderamiento de los beneficiarios del programa y que permita replicar las buenas prácticas y experiencias en otras localidades. En este sentido, el PESA considera el impulso al desarrollo rural bajo un enfoque integral, lo que supone la activación y potenciación de capitales económico, físico, humano y social, a fin de que el tema alimentario derive en opciones de desarrollo.

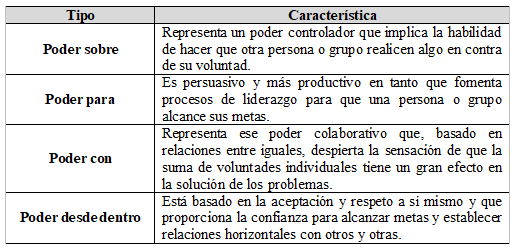

El PESA contempla cinco principios (UTN, 2011: 10-1), que se refieren al actuar del programa dentro del esquema local donde tiene injerencia.

Los principios fueron diseñados de manera general, de tal forma que no brindan información a detalle. Se rescata el principio alusivo a la equidad, sin embargo, en ningún momento se retoma la perspectiva de género, más bien alude que ambos sexos tienen las mismas oportunidades para participar como beneficiarios del programa. Un estudio realizado por López (2015: 43) concluye que:

“El programa PESA, aunque se trata de una política de carácter global apenas y considera los acuerdos internacionales emanadas de diversas cumbres de trabajo, en donde se ha recalcado la importancia de mejorar las condiciones de inequidad en el mundo, que lejos de ser superadas, amplia más la brecha de desigualdad entre los géneros”.

Se advierte además que la ausencia de la perspectiva de género en la política inhibe la participación de las mujeres, lo que incide de forma negativa en la creación de cuadros de autonomía femenina y su empoderamiento (López, 2015). Así, los posibles procesos de empoderamiento de las mujeres que participan en programas sociales sin perspectiva de género como el PESA, se deben en mayor proporción a las dinámicas de las propias mujeres, más no a estructuras definidas en el diseño de las políticas.

4. Resultados

En esta sección se analizan, en primer lugar, los aspectos sociodemográficos y dinámicas de participación de las mujeres inscritas; y, en segundo lugar el empoderamiento de las mujeres desde distintas dimensiones.

4.1. Llegada del PESA a la comunidad

El PESA, comienza sus operaciones en Santa Lucía Miahuatlán en el mes de noviembre del año 2011. El encargado de realizar las primeras gestiones con las autoridades municipales e introducir el programa en el municipio es la Agencia de Desarrollo Rural Por un futuro con historia. Conforme a los argumentos de los responsables del programa, se inician actividades hasta ese año debido a que no había existido disposición por parte de la autoridad municipal para implementar el programa en la comunidad (López, 2014).

Un elemento que llama la atención, es que en este municipio el 100% de las beneficiarias son mujeres, a diferencia de otras comunidades indígenas de la región y el país, donde la población inscrita en este programa es masculina entre un 70 y 80% (López, 2014). Es un dato curioso porque este programa no tiene como directriz favorecer a las mujeres.

El hecho de que en Santa Lucía Miahuatlán todas las beneficiarias sean mujeres se debió a una casualidad más que a una estrategia de diseño por parte de los operadores. Una vez que los ejecutores del programa tuvieron la aprobación de las autoridades locales para implementar la política, se procedió a levantar una encuesta a los interesados en participar en el PESA, de este modo la información solicitada estaba vinculada al gasto, dieta y salud familiar, así como educación de los hijos. Los operadores del programa se dirigieron en primer lugar a los jefes de familia, debido a la experiencia que habían tenido en otras comunidades de la región, donde regularmente 90% de los beneficiarios son hombres, pero dado que en Santa Lucía Miahuatlán los esposos no se encontraban en sus hogares, se decidió que serían las esposas quienes responderían las encuestas. De este modo, los registros quedaron a nombre de las mujeres. Para finales del año 2011, un grupo de treinta mujeres entre esposas de los jefes de familia y viudas quedaron como beneficiarias del programa PESA.

“[…] realmente es muy curioso el caso de Santa Lucía porque en un principio hicimos la invitación a las autoridades y posteriormente empezamos a realizar unas encuestas, las encuestas no iban dirigidas hacia las señoras pues, pero eran siempre las señoras a las que encontrábamos en las casas cuando íbamos y ellas pues de alguna manera ya te reconocían y ya también la persona que nos llevó pues les explicaba que de dónde veníamos y a qué veníamos, cómo estaba la situación y empezaron a acercarse y pues nos sorprendió que cuando llegaron, llegaron puras mujeres, […] llegaron como unas 60 o 65 creo, […] y hasta la fecha, ha habido mujeres, no sólo en ese momento que fue promocional” (Operador del programa PESA).

De acuerdo con el operador programa, cuando éstos acudían a las viviendas a encuestar al jefe de familia, éste no se encontraba, lo que permite dar cuenta, que la inclusión de las mujeres en este programa se debió prácticamente porque se encontraban desempeñando su rol tradicional de ama de casa, en el espacio privado, mientras que los hombres se hallaban fuera del hogar, desarrollando desde la esfera pública su rol de proveedor.

En relación con el grupo de mujeres participantes del programa PESA, y conforme a los resultados obtenidos por la encuesta que se aplicó a los 26 hogares en un primer momento, se determinó que las edades fluctúan entre treinta y 64 años, de este modo se determinó que el promedio de edad corresponde a 43 años. Respecto al estado civil, 73% de las mujeres dijeron estar casadas, mientras que un 15% vive en unión libre y el 12% de ellas son viudas. Este dato refleja que el programa es inclusivo en relación con la situación civil de sus beneficiarios. En relación con la lengua, es preciso señalar que en Santa Lucía Miahuatlán, el idioma predominante es el zapoteco del sur. Cabe mencionar que el 100% de las entrevistadas hablan esta lengua. De este 100% de hablantes de zapoteco el 58% de las mujeres no hablan español y 42% de ellas son bilingües. Este dato es importante, porque la lengua deja entrever que se trata de una comunidad totalmente indígena, donde las costumbres se encuentran arraigadas y algunas de éstas son inequitativas como la desigualdad de los derechos femeninos relación con los hombres. En materia educativa, el 64% del grupo de mujeres participantes no cuenta con estudios, mientras que el 28% tiene estudios de primaria y sólo un 8% tuvo acceso a estudios de secundaria.

Los datos anteriores revelan, entre otros aspectos, que en Santa Lucía Miahuatlán, el acceso a la educación está restringida a la población femenina, de acuerdo con las costumbres comunitarias, las mujeres deben limitarse a aprender los quehaceres domésticos, ya que los proyectos de vida, de acuerdo con la educación familiar, para las mujeres está sujeta al matrimonio, es decir, formar un hogar tener hijos, y atender al esposo.

Una vez que el PESA llegó a Santa Lucía Miahuatlán, las mujeres comenzaron a cambiar sus actividades cotidianas, entre ellas, a tener una mayor participación en los diferentes talleres que contempla la metodología FAO.

Un primer aspecto referente a las capacitaciones, está vinculado a la lengua, de este modo, el 58% de las mujeres no hablan español, aunado a esto, se tiene que el 62% de las mujeres cuentan sin estudio alguno, es decir, la mayor parte del grupo no sabe leer ni escribir. Este panorama en términos de aprendizaje, resultó ser una limitación al momento de llevar a cabo los diferentes talleres, sobre todo porque gran parte de la información corresponde a aspectos técnicos. Una de las estrategias implementadas por los operadores del programa fue involucrar a una intérprete para hacer llegar la información a las mujeres.

“[…] pues la lengua se nos ha dificultado bastante, porque en un primer momento pues mencionarles las necesidades que carecen cotidianamente en el hogar, pues fue un poco más sencillo de abordar, pero ahora que ya estamos hablando de aspectos más técnicos, es donde cuesta (trabajo) explicarles, por ejemplo, darles una plática sobre vacunación de las aves o de control de plagas, de alguna enfermedad del maíz, o del aguacate a veces como que tienes que dar un seguimiento a todo, más constante para ver si lo lograron entender, porque tienes la duda si el traductor está apoyando, si está diciendo bien las cosas, hay que ver primero si lo entendió” (Operador del programa PESA).

La lengua, por tanto, es el elemento que se podría denotar como el principal problema en la comunidad, en términos de implementación de una política pública. Como se aprecia en el argumento del entrevistado, no sólo se limita la transmisión de ideas de carácter técnico en las capacitaciones, sino además repercute en todos los procesos de operación del programa, como las evaluaciones del aprendizaje, la forma de organización, toma de decisiones, etcétera. En este sentido, una de las limitaciones del programa PESA, es precisamente que su diseño no considera aspectos como las lenguas nativas de los diversos contextos latinoamericanos y en general en el mundo.

Otro escenario que merece ser recuperado, está relacionado con las relaciones interpersonales entre las mujeres, a partir de la socialización con otras mujeres en un programa social que resultaba ser ajeno a los tradicionales ya existentes, que regularmente están dirigidos a las jefas de familia (Prospera y Cruzada Contra el Hambre). De este modo, por primera vez estaban siendo incluidas y capacitadas para ejercer una serie de actividades encaminadas a la generación de alimentos, cambiando sus dinámicas reproductivas hacia un rol de tipo productivo, mismo que tradicionalmente, en Santa Lucía Miahuatlán, había estado supeditado al género masculino.

Este tipo de capacitaciones permitieron no sólo que las mujeres accedieran a información que antes resultaba desconocida, sino que además las llevó a interactuar con otras mujeres, esto sobre todo, porque en la mayoría de los casos no alcanzaban a comprender las indicaciones del operador del programa, entonces la estrategia empleada por ellas, consistía en preguntar a aquellas que estaban seguras, entendían mejor la información proporcionada, esto fortaleció algunos lazos de amistad y compañerismo dentro del grupo de participantes.

“[…] Sí, algunas veces ¿para qué? Bueno por ejemplo luego me reunía con mis compañeras de aquí cerca para ver cómo realizar eso, es que luego yo no me acordaba y le preguntaba que me explicaran, a las que aprenden más rápido les pedimos que nos expliquen a las que no entendemos bien” (Ana, 30 años).

“[…] para ponernos de acuerdo pues este digamos es fácil porque nos entendemos, sabemos hablar en nuestro idioma y las personas que no lo hablan pues ya lo platicamos con ellas, y ya les decimos qué es lo que el técnico del PESA nos comenta, y pues todos tenemos la misma necesidad y así nos ponemos de acuerdo de manera fácil” (Alicia, 32 años).

Los argumentos presentados, señalan que la comunicación en su lengua nativa es muy eficiente dentro del grupo para hacer llegar la información. De este modo, las mujeres que no participan activamente en el grupo, ya sea por timidez o por no comprender el español, buscan un espacio privado para preguntar a sus compañeras sobre la información brindada por el operador del programa. Un elemento también importante de rescatar es la disponibilidad de las mujeres que aprenden rápido para enseñar a las que no lo hacen.

4.2. Indicios de empoderamiento de las mujeres a partir del PESA

4.2.1. Dimensión individual

El hecho de que las mujeres realicen actividades fuera del hogar contribuye a fortalecer el empoderamiento en el plano individual. En concreto, las mujeres de Santa Lucía Miahuatlán, al participar en los talleres del programa PESA, encontraron un espacio en el que rompieron esquemas de aislamiento y comenzaron a relacionarse con otras mujeres para llevar a cabo actividades que antes no hacían. Estas dinámicas permitieron que algunas mujeres desarrollaran nuevos esquemas de conocimiento, a ser más participativas, y a expresar sus ideas no sólo dentro del grupo, “formar parte de un grupo y participar en actividades relacionadas con el mismo, son elementos que han ayudado a impulsar rasgos de empoderamiento en ellas” (Meza et al., 2002; Aguilar et al., 2017).

En Santa Lucía Miahuatlán sólo algunas mujeres han transitado hacia un proceso de empoderamiento desde la perspectiva individual, sobre todo porque este pequeño grupo, a decir de las demás participantes, son quienes realizan gran parte de las gestiones relacionadas con el programa.

“[…] mis compañeras luego se van a Miahuatlán o a Oaxaca a dejar papeles o por los papeles donde nos dicen que nos llegó el proyecto, pero siempre van las mismas, ellas son las que se mueven, las demás no vamos porque no le entendemos mucho a eso” (Ana, 30 años).

“[…] yo a veces voy a Miahuatlán a dejar papeles de mis compañeras, que algún documento, voy un ratito, también he ido a capacitación o a platicar con los técnicos en Miahuatlán, también fui con los técnicos a Oaxaca (risa), luego la gente aquí se me quedan mirando porque me voy con los técnicos en su camioneta, pero como yo se que no estoy haciendo nada malo” (Mónica, 36 años).

Estas exposiciones evidencian, por una parte, que no todas las mujeres participan de la misma forma dentro de las actividades del grupo, ya que mientras Ana advierte que algunas compañeras llevan a cabo gestiones en instancias gubernamentales en la ciudad de Oaxaca, el resto no lo hace. Algunos factores que inhiben la participación se presume, se debe a que no hablan español, y por ende resulta complejo entablar una conversación o en su defecto realizar trámites ante instancias donde sólo se habla español. Por otra parte, en relación con Mónica, la situación es diferente, pues ella advierte que posee más confianza en si misma, y esto ha originado que se sienta con la libertad de expresar ideas, opiniones, sugerencias en las sesiones de trabajo, aunado a que ella es una de las mujeres que recurrentemente asiste a la ciudad de Oaxaca o Miahuatlán a entregar documentación del PESA. El argumento de Mónica permite reafirmar los aportes de Rowlands (1997), quien señala que el proceso de empoderamiento involucra el desarrollo de la confianza y seguridad en la persona.

4.2.2. Dimensión de las relaciones familiares

Respecto a las relaciones cercanas, las mujeres participantes del PESA en Santa Lucía Miahuatlán mostraron una transformación, en especial en las relaciones de pareja. Como se ha mencionado, ninguna de las mujeres había tenido experiencia en programas sociales diferentes a los tradicionales, donde se abordan temas relacionados con la familia, razón por la cual la mayoría de éstos son operados por personal del sexo femenino. Para el caso del PESA, los talleres fueron desarrollados por personal masculino, aunado a que los temas abordados, se relacionaban con proyectos productivos.

“[…] pues mi esposo estuvo de acuerdo con que yo entrara al PESA, aunque ahora discutimos a cada rato (risa), ahora más que nada porque salgo, que por qué salgo, que por qué llego tarde, pero se pasa pues, no comprende que es mi trabajo ahora y no puedo dejarlo […] yo me enojo más la mayoría de las veces, pero es cuando él me hace enojar, cuando él se molesta, y no entiende a veces porque salgo, tengo que hacer muchas salidas, vamos hacer gestiones con los del municipio con el presidente, con el secretario, bueno hacer salidas con hombres pues, y es ahí donde más se enoja (risa) y eso me hace enojar a mi, y por eso hemos discutido últimamente” (Alicia, 32 años).

“[…] mi marido estuvo de acuerdo con que yo entrara al PESA, porque dice que el proyecto es bueno para la familia y además a él le gusta mucho sembrar. […] a veces hemos tenido problemas porque salgo, cuando él está tengo que pedirle permiso, y salgo, me llevo a mi hija, siempre de día. Cuando él no está me voy sola pero tengo que llegar antes de que él llegue para que coma […] siempre le voy a avisar a mi marido que voy a ir a la junta, también mi suegra le avisa, entonces mi marido me dice que vaya con ella, porque si no le aviso, me regaña y me dice que a dónde fui, que no me puedo ir así nomás. Por eso si es a una junta y sé que me voy a tardar dejo preparada la comida para que cuando él llegue coma y no me diga nada” (Eva, 39 años).

Ambos testimonios revelan que las parejas en un principio estuvieron de acuerdo con la participación de las esposas en el programa PESA, sin embargo, en el primer caso, la idea de que Alicia se relacione con personal masculino preocupa a su pareja y genera discusiones. Esta situación revela que al ser una comunidad pequeña y envuelta en un ambiente donde las costumbres aún prevalecen de manera arraigada, no es común que las mujeres lleven a cabo gestiones de este tipo, y más aún, no es adecuado, conforme a las expresiones culturales comunitarias, que la mujer se relacione con otros varones que no sea el esposo. Por su parte, el caso de Eva, refleja una serie de manifestaciones de machismo por parte del esposo, quien a pesar de que estuvo de acuerdo con su participación en el PESA, Eva tiene que realizar los quehaceres domésticos antes de salir a las reuniones y pedir permiso a su pareja para salir, no obstante, debe llevarse a su hija y a su suegra con ella.

4.2.3. Dimensión colectiva

A partir de su participación en el PESA, y recuperando algunos elementos como la autoconfianza, capacidad de toma de decisiones, libertad de tránsito, y apoyo de sus parejas, algunas mujeres lograron transitar a esta dimensión de poder, participando ahora no sólo con el PESA, sino en otros escenarios públicos dentro de la comunidad.

“[…] pues primero entré al PESA y ahora soy la presidenta del comité del DIF (risa). Ahora si que ahí si es mucho trabajo, porque apenas llevo como un mes y medio, porque es mucha responsabilidad también porque tengo que viajar a Oaxaca y Miahuatlán, cada ocho días, cada tres o cuatro días, a solicitar despensa para las cocinas comunitarias de aquí, para firmar documentos, por ejemplo, ahora se acerca el 30 de abril tenemos que meter solicitudes en varias partes para ver que lleguen regalitos para los niños de la comunidad, para el 10 de mayo, todo eso, es mucha responsabilidad, para ver también lo de las personas discapacitadas, que necesitan apoyo, sus sillas de rueda, sus bastones, entonces creo que aquí si hay mucho trabajo” (Mónica, 36 años).

El argumento de Mónica evidencia de acuerdo con Rowlands (1997) una transformación en el plano de las relaciones en el ámbito colectivo. Se refuerza así la idea de la autora al afirmar que este nivel de empoderamiento es difícil de alcanzar, debido a que se tienen que romper barreras de índole familiar y cultural, tal como sucede con Mónica, quien tiene que afrontar no sólo conflictos con su pareja, sino además, no ser bien vista en la comunidad por salir a realizar sus gestiones en compañía de autoridades de género masculino. Sin embargo, ella está consciente y comprometida con el cargo que ocupa actualmente, sabe que es demandante, pero la situación de pobreza extrema en que vive la mayoría de las personas de Santa Lucía Miahuatlán es su principal aliciente, de este modo ayudar a otras personas le resulta gratificante.

Con excepción de Mónica, el resto de mujeres participantes del PESA en Santa Lucía Miahuatlán, no mostraron rasgos de empoderamiento a este nivel, ya que ellas al encontrar conflictos con sus respectivas parejas para salir de casa, decidieron no involucrarse en actividades ajenas al programa. Un elemento crucial en esta comunidad es que los rasgos de machismo se encuentran arraigados, tales como condicionar el acceso a la educación a la mayoría de las niñas, educar a las mujeres para servir a los hombres, no permitir el libre tránsito a las mujeres dentro en la propia comunidad si no es con permiso de la pareja, entre otros. Si bien existe escasa evidencia de mujeres que han intentado una transformación en esta comunidad indígena, es evidente que aún falta un camino largo por recorrer.

5. Conclusiones

El caso de Santa Lucía Miahuatlán resulta interesante para analizar cómo un grupo de mujeres indígenas participa por vez primera en una política de corte internacional, sin perspectiva de género, y encaminado a la capacitación para la producción de alimentos a través de proyectos productivos. Este dato es importante, porque se trata entonces de un programa que no considera empoderar a las mujeres a partir de su diseño, sin embargo como se ha evidenciado, este proceso es existente en algunas mujeres, sobre todo al transitar del plano individual al colectivo.

El primer proceso transcurre cuando las mujeres rompen la barrera del hogar para salir a capacitarse y participar en diversos talleres, donde además de aprender cosas nuevas, comienzan a socializar con otras mujeres y a reforzar lazos de amistad y compañerismo. Aunque no manejan recursos económicos, el hecho de saber que con su participación lograrán obtener un beneficio para sus familiares las hace sentir satisfechas y motivadas para continuar trabajando, hallazgos que están en línea con los de López (1988), Madera (2000), Meza et al. (2002), Aguilar et al. (2017), entre otros.

Conforme a los argumentos citados, se ha comprobado que en el plano de las relaciones cercanas las mujeres encontraron problemas con sus parejas, sobre todo porque tenían que salir constantemente a los talleres. El principal reclamo es que cuando los esposos llegaban a sus casas no encontraban el alimento preparado, por lo tanto, las mujeres tenían que maniobrar para terminar los quehaceres del hogar antes de salir. En otros casos, se halló que las mujeres tenían que pedir permiso a sus respectivos esposos para poder asistir a las reuniones, a las cuales no podían ir solas, sino debían ir acompañadas ya sea por alguno de sus hijos o incluso por la suegra. Lo anterior pone de manifiesto diversas expresiones machistas en Santa Lucía Miahuatlán, donde las mujeres no tienen acceso a los espacios públicos sin previo consentimiento de la figura masculina (esposo, padre de familia o hermano mayor), aunado a ello, las mujeres no pueden salir de casa sin antes terminar los quehaceres domésticos, situación que refuerza postulados de diversos autores (Dalton, 1990; Vázquez y Muñoz, 2013) quienes señalan que las mujeres rurales, participantes en esquemas productivos y fuera del hogar, asumen desde una doble hasta una triple jornada de trabajo, siendo la mayor parte de éstas, de carácter no remunerado.

Por su parte, en el ámbito colectivo, sólo una mujer de este grupo ha logrado transitar hacia el plano de la transformación de las relaciones en colectividad, tomando como referencia que es una mujer que gusta de participar en programas sociales, ya que ve en ellos la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Además, señala que se siente motivada porque con su trabajo puede ayudar a otras personas, lo cual le satisface pese a encontrar obstáculos para llevar a cabo sus gestiones, como discusiones con su pareja, y críticas por parte de la población por asistir acompañada de otras personas de género masculino a la ciudad de Oaxaca principalmente, como parte de sus labores.

En definitiva, este trabajo revela parte de lo que se desconoce de una comunidad zapoteca de Oaxaca, donde las costumbres y prácticas cotidianas han diseñado un patrón de conducta de sumisión en las mujeres. Algunas de estas mujeres han logrado romper barreras familiares y comunitarias ancestrales.

6. Bibliografía

Aguilar V. L. (1996). Estudio introductorio. La hechura de las políticas (Luis Aguilar Villanueva), 15- 76. México: Miguel Ángel Porrúa.

Aguilar, C., Tuñón, E., Zapata, E., y Evangelista A. (2017). “Mujeres, empoderamiento y microcrédito. El programa de Microempresas Sociales de Banmujer en Chiapas”. Agricultura, Sociedad y Desarrollo 14 (3): 479- 501.

Aguilar, V. L. (s.f). Política Pública.

Barbieri, T y Oliveira O. (1989). “Reproducción de la fuerza de trabajo en América Latina: Algunas hipótesis”. En Schteingart M. (Comp.). Las ciudades latinoamericanas en la crisis México. México: Trillas.

Batliwala, S. (1997). “El significado de empoderamiento de las mujeres: nuevos conceptos desde la acción”. En León, M. (Compiladora). Poder y empoderamiento de las mujeres Colombia. Colombia: Tercer Mundo Editores.

Dalton, M. (1990). Estudios Sociológicos. La Organización Política, las Mujeres y el Estado: El caso de Oaxaca. México: El Colegio de México.

Fernós, MD. (2010). “National mechanism for gender equality and empowerment of women in Latin America and the Caribbean region”. En Series Mujer y Desarrollo Nº 102. Santiago: Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Guzmán, V, (2002a). “Las relaciones de género en un mundo global”. En Series Mujer y Desarrollo Nº 38. Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

Guzmán, V, (2002b). “El proceso de construcción de la institucionalización de género”, ponencia presentada en el Primer seminario latinoamericano de metodologías de capacitación en género. México, 9-11 de diciembre de 1994.

Guzmán, V. (2012). “Políticas públicas e institucionalidad de género en América Latina (1985-2010)”. En Series Mujer y Desarrollo Nº 118. Santiago: Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Guzmán, V. y Bonan, C. (2003). “Mecanismos de género en América Latina y la acción de la cooperación internacional UNFPA: balances y perspectivas”. Ponencia presentada al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). México.

INEGI. (2010). Marco Geoestadístico Municipal. Versión 3.1. En Línea. Disponible en: http://www.inegi.org.mx

Lahera, P. E. (2004). Introducción a las Políticas Públicas Santiago de Chile: FCE.

León, M. (1997). Poder y empoderamiento de las Mujeres. Colombia: Universidad Nacional de Colombia-Tercer Mundo Editores.

López, G. AC. (2014). Política social, trabajo y género. El caso de las mujeres indígenas en el PESA en Santa Lucía Miahuatlán. Tesis de Maestría. Tijuana, México: El Colegio de la Frontera Norte.

López, G. AC. (2015). “Análisis del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria bajo la perspectiva de género”. Salud y Administración 6 (3): 39-47.

López, E. S. (1988). Economía campesina y circulación de recursos: estrategias múltiples de adaptación en la comarca lagunera. Tesis de Maestría. Tijuana, México: El Colegio de la Frontera Norte.

Madera, J. (2000). Estrategias de sobrevivencia y economía campesina ante el neoliberalismo. El trabajo familiar en la producción de tabaco en Nayarit, 1990-1999. Tesis de Maestría. Tijuana, México: El Colegio de la Frontera Norte.

Mendieta, M., Evangelista, A. y Tuñón, E. (2009). “El empoderamiento de las mujeres y su participación en proyectos de desarrollo humano. El caso de Las Mujeres Floreciendo”. En Cruz, B. JL. y Nazar, B. A. (eds.). Sociedad y desigualdad en Chiapas. Una mirada reciente. 150- 173. San Cristobal de las Casas: ECOSUR.

Meza, O. A., Tuñón, P. E., Michel K. E., y Ramos M, DE. (2002). “Progresa y el empoderamiento de las mujeres: estudio de caso en Vista Hermosa, Chiapas”. Papeles de Población 8 (31): 67- 93.

Murguialday, C. (2006). Empoderamiento de las mujeres. Conceptualización y estrategias. (s/e). Acceso el 15 de diciembre de 2017.

Ochoa, LR., Alva, M., Rayas, V. L. (2007). Género, cultura y sociedad. Serie de investigaciones del PIEM. Elementos para el análisis de la institucionalización de la perspectiva de género: una guía. México: El Colegio de México AC.

Rossilli, M. (2001). Políticas de género en la Unión Europea. Madrid: Narcea Eds.

Rowlands, J. (1997). “Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el desarrollo”. En León, M. (Compiladora). Poder y empoderamiento de las mujeres. Colombia. Colombia: Tercer Mundo Editores - Género, Mujer y Desarrollo.

Schuler, M. (1986). Empowerment and the law. OEF International.

UTN (Unidad Técnica Nacional). (2011). Manual de la Metodología PESA para Agentes de Desarrollo Rural, México: Sagarpa- FAI - INITE.

UTN (Unidad Técnica Nacional). (2012). Manual Operativo de Agencias de Desarrollo Rural, México: FAO- PESA México, Sagarpa.

Valencia, L. OD. (2010). Ética y Poder. México: ELA.

Vázquez, L. D., Mortera, P. D., Rodríguez, O. N., Martínez M. M., Velázquez, S. MG. (2013). “Organización comunitaria de mujeres: del empoderamiento al éxito del desarrollo rural sustentable”. La ventana 4 (37): 262- 288.

Vázquez, G. V. y Muñoz, R. C. (2013). "Género, etnia y participación política en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Una primera aproximación". Región y Sociedad 25 (57): 137- 163.

Venier, ME. (1996). “Por qué 'apoderar'”. Boletín 67. México: El Colegio de México. Mayo- Junio.

Notas de autor

Información adicional

Formato de citación: López García, A.C.; Valencia López, O.D.; Díaz González, H.H. (2019). “Política pública y procesos de empoderamiento femenino. Un estudio del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria en Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 81, 38-53, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aclopez.pdf