Artículos

Recepción: 02/02/2016

Aprobación: 26/05/2016

Resumen: El “Baile de las Turas” es un ritual de plegaria de origen indígena, atribuido a los pueblos Ayamán, Jirajara y Gayón, que se realiza en el norte del estado Lara y sur del estado Falcón en Venezuela. En este ritual la música, la danza y los instrumentos de viento que se ejecutan han sido considerados como los rasgos culturales más evidentes que refieren a un pasado indígena y que, ordenados bajo una forma ritual, sirven como claves mnemónicas que remiten a la comunidad a un complejo “compositum identitario”. En este artículo exploraremos las implicaciones del binomio “memoria-identidad” en la población de San Pedro de Mapararí, en el estado Falcón, que se hace evidente a través del “arte –sonoro– de la memoria” del ritual indígena de instrumentos de viento de las Turas.

Palabras clave: Ritual, Turas, música, identidad, instrumentos de viento, San Pedro de Mapararí, Falcón, Venezuela.

Abstract: The Dance of the Turas is a prayer ritual of indigenous origin, historically attributed to the Ayaman, Jirajara and Gayón peoples, currently performed by communities settled in the north of Lara State and the south of Falcon State in Venezuela. In the ritual, music, dance and wind instruments have been considered to convey salient aspects of cultural traits that refer to the indigenous past. As the traits shape the ritual. They also serve the community as mnemonic codes remitting to a complex identity. In this article we explore the implications of memory and identity in the village of San Pedro de Mapararí in Falcon State, as these are performed and perceived through the Turas ritual. The ritual will be considered an indigenous “sonic art of memory” with cultural core linked to wind instruments.

Keywords: Ritual, Turas, music, windinstruments, identity, San Pedro de Mapararí, Falcón, Venezuela.

A Ángel Colina y Santos Castillo, tureros.

I. Un ritual indígena de instrumentos de viento en el estado Falcón

I.1. Tierra de Turas: San Pedro de Mapararí

El “Baile de las Turas” es un ritual que combina la utilización de maracas y dos tipos de flautas, llamadas tura y cacho de venado, con un baile en rondo en el que participan de maneras diferentes hombres y mujeres1. De acuerdo con la literatura antropológica, las crónicas y los documentos2 relacionados con la región que actualmente ocupa el norte del estado Lara y el sur del estado Falcón, este territorio estuvo poblado por algunos de los pueblos indígenas relacionados con la ejecución de este ritual: los Jirajaras, Gayones y Ayamanes3. El Baile de las Turas se conserva como un “ritual de plegaria”4 y es realizado por los campesinos de la región en diferentes pueblos y caseríos que se autodenominan “pueblos tureros”. Con este ritual los tureros agradecen y piden a las fuerzas de la naturaleza, a los espíritus y a los santos por una buena cosecha, celebran el día del santo patrono, pagan una promesa, despiden a un turero difunto durante la procesión de su entierro o incluso, durante actividades gubernamentales, el colectivo turero se muestra demandando o agradeciendo por las reivindicaciones. Es posible afirmar que uno de los elementos culturales que caracteriza a la frontera de los estados de Lara y Falcón es la celebración del ritual de las Turas.

San Pedro de Mapararí es uno de los pueblos tureros. Fue fundado en 1935 (Millet, 2012) por Cecilio Salas en una explanada cercana al curso de una corriente de agua cuyas tierras fueron propicias para formar un primer conuco y patio ritual; allí “taló”, “quemó”, y finalmente “bailó las Turas”. Ese primer conuco constituye el acto fundador del ritual de las Turas; el mismo lugar en el que Salas se estableció y pobló con su descendencia es el sitio que hoy conocemos. Cecilio Salas fue el fundador de San Pedro de Mapararí y también su primer turero (Herrera, 2012).

En este artículo5 trataremos el tema de la identidad de San Pedro de Mapararí como una práctica eminentemente musical que, a través de la música vista como “arte de la memoria”, impacta la conservación de dicha memoria mientras sustenta la identidad del pueblo turero que nos corresponde.

I.2. La música de las Turas

It is immediately clear that aerophones and idiophones are the two families of instruments most highly developed among indigenous South American peoples (Hill and Chaumeil, 2011: 11).

La literatura y los trabajos especializados en la música del ritual de las Turas se resumen a las páginas que Aretz publicó en el Boletín del Instituto Nacional del Folklore (1961), repetidas luego en el libro Música de los aborígenes de Venezuela (1991), y las anotaciones de Reyes, Carrera y de Carrera (1961). Además encontramos las transcripciones de Estévez6 y Ramón y Rivera7 que acompañan los textos de Acosta Saignes (1949) y Domínguez (1984), respectivamente8. Hasta ahora, de entre estos autores, sólo Aretz se había dedicado al estudio de la música del ritual de las Turas, tratándola como “objeto sonoro”, describiendo los instrumentos musicales y enumerando la cantidad de sones existentes. El material musical recopilado en diferentes comunidades tureras fue tratado como un fenómeno sonoro invariable9, que acompañaba a un hecho ritual complejo. Esto trajo como resultado una confusión a la hora de entender ciertos conceptos musicales específicos de la música de las turas, tales como el concepto de son, que explicaremos más adelante. Si bien esta música tiene una identidad nuclear que la hace parte de un todo, también es cierto que los tureros expresan juicios estéticos que consideran diferencias sonoras que pueden ser muy sutiles o incluso pasar desapercibidas para personas que no poseen la experticia turera. Nos basamos en estas observaciones para proponer un cambio en el estudio de la música de las Turas. Este artículo contribuirá a una mejor comprensión de la misma. En adelante, y luego de una breve descripción de la música de las Turas, haremos énfasis en los mecanismos por medio de los cuales los músicos-tureros de San Pedro de Mapararí conservan su música que, al mismo tiempo, funciona dentro de un ritual en el que se inscriben elementos sociales memorables importantes para la identidad turera.

La música del ritual de las Turas se caracteriza por la repetición variada de motivos rítmicos y melódicos de una sencillez relativa, conocidos como sones, que se ejecutan al mismo tiempo que se danza. En este caso, la palabra motivo define a una idea básica melódico-rítmica de corta duración. Entonces, los sones son tanto los motivos como las piezas que se construyen a través de la variación de esos motivos. El hecho ritual y musical se desarrolla en sesiones marcadas por el inicio y finalización de dichos sones, que tienen una duración aproximada de 10 a 20 minutos (Herrera, 2011: 139).

El ritual de las Turas cuenta con un instrumentarium invariable en el que encontramos una combinación de diferentes aerófonos y un tipo de idiófono. Así, entre los aerófonos rituales presentes en las Turas tenemos al conjunto de “flautas de carrizo”: la flauta tura hembra y macho; y al conjunto de “las flautas de cacho de venado” (pequeño o menor y grande o mayor); y “la flauta de cacho de matacán”10. El ámbito de las flautas decrece desde el macho, con el que los ejecutantes producen cinco notas principales, hasta las flautas de cacho que solamente producen una nota11. Por otra parte, el único instrumento idiófono, la maraca, es ejecutada por los mismos flautistas mientras danzan12. Otra de las características del grupo de las flautas de carrizo es su embocadura de w o m invertida que supone una gran dificultad para generar sonido a la hora de su ejecución.

En el baile de las Turas, hemos observado una relación inversa entre el ámbito de los instrumentos y el número de ejecutantes que participa en su ejecución. Así, in decrescendo según el número de ejecutantes, tenemos en mayor número a las maracas, que son ejecutadas simultáneamente con todas las flautas por todos los músicos-danzantes, siguen en número las flautas de cacho de venado y matacán, luego las flautas tura hembra, y en una notable menor cantidad de ejecutantes tenemos a las flautas tura macho. Debemos recordar que el instrumetarium y la música del ritual de las Turas, exceptuando a la maraca que se utiliza en una gran variedad de géneros musicales en Venezuela, son exclusivos del ritual13.

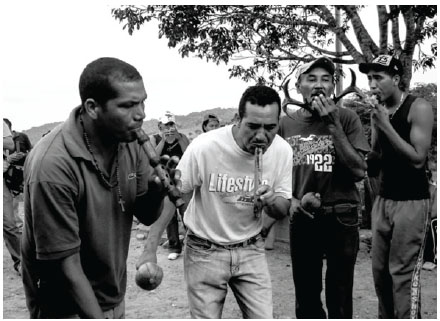

En el baile de las turas se usan las flautas de carrizo: la flauta tura hembra y flauta tura macho, además de las flautas de cacho de venado y matacán.

El ámbito de los instrumentos también influye en la organización de la textura de la música de las Turas14. De esta manera, la textura se organiza a partir de una capa rítmica provista por los instrumentos de percusión y aquellos que producen una sola nota, maracas y cachos, que proveen una base rítmica binaria a través de motivos rítmicos ligeramente variados y tratados como ostinati a través de todos los sones; una capa intermedia constituida por las flautas tura hembra, que ejecutan motivos de carácter rítmico que sin embargo se combinan y acompañan a las flautas tura macho a través de melodías de pocas notas con adornos; y una capa melódica provista por las flautas tura macho que se encargan de presentar la melodía principal que distingue a los sones. Además, el ritmo es marcado por las pisadas que producen los danzantes sobre el patio cuando bailan. Estos sonidos acompasados reproducen una única versión del ritmo ejecutado por el grupo de flautas de cacho de venado. De esta manera vemos cómo la textura otorga relevancia sonora al ritmo, que es fundamental para la música de las Turas, gracias a un mayor número de ejecutantes.

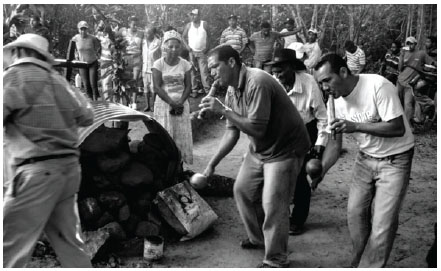

Músico-danzantes, así denominamos la complejidad del rol de los tureros.

Tal como hemos mostrado hasta ahora, la música y la danza –vistas aquí como fenómenos vinculados a través del ritmo– encuentran en la repetición y la variación su principal medio expresivo. Por tal razón, hemos sugerido llamar a los tureros como músicos-danzantes para expresar con esta forma nominal la complejidad de su rol durante el ritual de las Turas.

I.3. El macho que “discanta”

Sobre la base rítmica de las Turas, se desarrolla un componente melódico de gran importancia conocido por los músicos-danzantes como “discanto”. Este sólo puede ser ejecutado por la flauta tura macho que es el instrumento que posee la mayor posibilidad en la producción de notas. El discanto es la melodía propia de cada son. En este sentido, el discanto es un motivo melódico variado constantemente que se repite tantas veces como el capataz lo decida. La palabra discanto también se usa como verbo para designar una forma de tocar: discantar bien o mal; o una acción: voy a discantar un son. Además, observado como elemento musical –como melodía– está entrelazada con una serie de comportamientos y conceptualizaciones que trascienden los límites musicales, encontrando un reflejo en la jerarquía del ritual e impactando en la estructura social de San Pedro de Mapararí.

El discanto consiste en una serie de variaciones de motivos muy parecidos entre sí, con un ritmo básico de patrón dáctilo, una estructura melódica pentatónica anhemitónica y un ámbito reducido. Las variaciones pueden seguir diversos procedimientos, en dos niveles básicos: variaciones que expresan la relación de los motivos de diferentes sones entre sí; y variaciones que suceden dentro de un son y que tienen como motivo al discanto del son particular. Del primer nivel, hemos encontrado procedimientos de aumentación y retrogradación del patrón rítmico, y desplazamientos y sustituciones de las notas en la estructura melódica. Del segundo nivel, se utilizan los procedimientos de conversión de las dos notas cortas del patrón en una sola nota larga, retrogradación del ritmo, ornamentación, y desplazamientos y sustituciones de las notas en la melodía15.

La capacidad creativa de variar una melodía tiene una particular importancia. Por ejemplo, en San Pedro de Mapararí el discanto es adornado con apoyaturas que hacen que un motivo simple adquiera una mayor complejidad melódica gracias a la utilización de los ornamentos. De esa manera, el uso de los ornamentos es una de las vías mediante las cuales se manifiesta la creatividad individual y la habilidad del ejecutante. De hecho, cuando el niño o joven intenta aprender el instrumento, los motivos son enseñados en su forma más básica. Hemos observado que los adornos no se enseñan, que dependerán del ingenio y facilidad que tenga cada turero16.

I.4. Los sones de Tura

La experiencia de la música de las Turas funciona como hecho social que provee un orden y vincula a los tureros, a la comunidad en general e incluso a los visitantes en diferentes niveles17. La información sobre los sones de tura que nos puede brindar una persona que se desempeña únicamente como danzante puede tener un gran contraste con la proporcionada por un ejecutante de la flauta tura macho. Para el danzante existen “muchos sones” o tantos se bailen en el patio “se bailaron 7 o 9 sones”; para el dueño del patio se bailarán –y tocarán– la cantidad de sones ofrecidos por él en su promesa a un santo; para el músico-danzante existen varios sones, no siempre se tocan todos durante el ritual, a veces sólo se toca un solo son tantas veces como el dueño de patio18 o el músico-danzante-capataz lo crea necesario. De los músicos-danzantes y los músicos-danzantes-capataces, tenemos testimonios que aseguran que hay sones de los que sólo conocen el nombre y cuya música no se aprendió o no se enseñó, así como también sones con discanto que no tienen nombre. Para el músico-danzante-capataz, los sones son los que se tocan en el ritual que, según el momento en el que se ejecuten, tomarán el nombre de la acción que se realice, o aquellos que sí poseen discanto.

De ahí que decidiéramos clasificar los sones de tura en aquellos que poseen discanto, o melodía propia, y en aquellos que no lo tienen y que se identifican con la cantidad de repeticiones de un son o con las acciones que se ejecutan. Cuando decimos que un son tiene discanto es porque su motivo musical es distinguible de otros. Hemos observado que los sones con discanto se pueden identificar con algún elemento de la naturaleza –tan próxima al campesino de la región–, como el gonzalito19, la paloma20, o el chorro de agua, o con una característica propia de la música como, por ejemplo, el “golpeao” que, según Santos Castillo, se llama así porque “… ellos –su padre y su abuelo– decían como cuando golpeaban el zapato, en la frase del movimiento de los pies, ellos decían vamos a hacer el golpeao y desde ahí nace el son”21. Por su parte, los sones sin “discanto” son aquellos que no poseen un motivo melódico propio sino que repiten el discanto de otro son de tura. En ese caso, se ejecutará el discanto de algún son que si lo posea en el momento de realizar la acción que le dará el nombre en ese instante específico. Por lo tanto, podemos decir que no es posible hablar de un número invariable de sones de tura, al contrario, estos son incontables y deben ser vistos en su complejidad musical, dancística y de acción ritual.

De los sones considerados como poseedores de discanto, hemos encontrado nueve: la paloma22, la bariquía23, el golpeao, el corrido, el gonzalito24, el chorro de agua, el sapito, la guacharaca25, y el currucucú26. Entre los sones sin discanto pero con nombre, tenemos: el venado, el son de las nubes o de las hormiguitas y el son del murciélago. Así mismo, entre los sones sin discanto encontramos también aquellos que designan una acción: como el son del jojoto –para movilizar el maíz tierno de un sitio a otro–, la yuca o el aguacate.

Sin embargo, entre los tureros, hay quienes afirman que existen hasta 13 sones con discanto lo cual deja en evidencia la relación de valor que hay entre el conocimiento de los sones de tura que le brinda cierto grado de importancia a aquellos que dicen conocerlos y ejecutarlos. Roque Garcés (en entrevista, 2009), hijo del entonces capataz Rodolfo Garcés (RG), lo explicó muy bien en una conversación que preludiaba su ejecución de la flauta tura hembra:

RG: ¿Qué te parece el poco e’ sones? ¿Qué tal que allá se va a

tocar uno solo?

NH: No, imagínese, usted se sabe muchísimos.

RG: Ponéle cuidado ahora pa’ que veás. Aquellos van a (jugar)

uno solo. Yo sí puedo ser un capataz de Turas. Yo sí conozco

todas esas semejanzas.

II. Ritual de instrumentos de viento o instrumento de la memoria: hacia una comprensión de la música en las Turas

Cuando la comunidad de San Pedro de Mapararí se reúne a bailar las Turas, participa de un hecho ritual que expresa su identidad como colectivo turero al mismo tiempo que le otorga una estructura jerárquica. Cuando los niños de San Pedro de Mapararí se inician en el aprendizaje del ritual de las Turas, están participando en un proceso que preserva una identidad colectiva que distingue a su comunidad de otras comunidades y que da también identidad a los individuos dentro de esa comunidad.

En dicho proceso, y en el caso particular de San Pedro de Mapararí, la música cumple un rol fundamental al hacer perceptibles a través del sonido las identidades individuales de los miembros de la comunidad turera mientras también subraya la preeminencia sonora de lo común frente a lo distinto. No obstante, como veremos, además de constituirse en una forma que conmemora identidades a través de cada ejecución del ritual, la música de las Turas también provee a la comunidad de San Pedro de Mapararí un instrumento que facilita la preservación histórica del ritual de las Turas y de esa manera transmite identidades a través de las generaciones.

II.1. Sonidos que atrapan: la textura musical de los sones en la preservación del ritual en el ideario melódico turero de San Pedro de Mapararí

Existen implicaciones de la textura musical que la relacionan con la conservación del ritual a lo largo del tiempo. Para analizarla usaremos la teoría del flow, la dificultad de la ejecución, la complejidad de la melodía ejecutada y el prestigio individual asociado con una participación prominente en una enunciación ritual cargada simbólicamente con la identidad común.

La teoría del flow, formulada por Czikszentmihaly (1988), refiere al estado de concentración alcanzado por una persona cuando se involucra en una actividad que el investigador llama “experiencia autotélica”, o que tiene su finalidad en sí misma. Al alcanzar el estado de flow, se llega a “una sensación de atemporalidad, o de estar fuera del tiempo normal, y a sensaciones de trascendencia del ser” (Turino, 2008). Según la investigación de Czikszentmihaly, el estado de flow es considerado por aquellos que lo experimentan “reposado y liberador” (Turino, 2008).

Según Turino (2008), hay ciertas condiciones que hacen que las actividades provoquen estados de flow. Básicamente, una actividad autotélica puede generar niveles de dificultad que requieren un esfuerzo en el límite de lo razonable para las habilidades del ejecutante, de manera que no se genere ni hastío ni frustración al acometer la actividad. Entonces la actividad ha de ofrecer un potencial de crecimiento en la dificultad para continuar siendo un reto para ejecutantes de niveles crecientes. Además, debe existir una retroalimentación de información inmediata relacionada con la calidad en la realización de la actividad, de manera que se potencie la concentración permanente del que ejecuta. La actividad debe estar limitada espacial y temporalmente para permitir una alienación momentánea de la cotidianidad. Por último, es necesaria la posibilidad de crear metas realizables en el espacio de tiempo que dure la actividad. El placer asociado a los estados de flow hace que las personas sean propensas a repetir estas actividades para obtener los mismos estados (Turino, 2008: 4-5).

En las Turas, hemos podido observar que la gradación en la dificultad de la actividad se refleja en la educación en el ritual. Cuando las nuevas generaciones se inician en las actividades, en primer lugar aprenden la danza, que constituye la actividad más sencilla, requiriendo de muy poco entrenamiento previo; luego se inician en las flautas de cacho de venado, que tienen un mayor grado de complejidad ya que deben ser tocadas mientras se danza y se toca la maraca simultáneamente; y por último acometen el aprendizaje de la ejecución de las flautas turas, cuya dificultad es considerable. Afirmamos que, para los tureros, “aprender a tocar los instrumentos” representa el núcleo del aprendizaje del ritual de las Turas en los niños varones. Todos los niños en algún momento intentan extraer sonido de las flautas de carrizo27, pero sólo aquellos que sienten suficiente motivación por el desafío que representa el aprendizaje de estos instrumentos continúan hasta convertirse en ejecutantes de flautas turas.

Vemos entonces que las condiciones necesarias para que una actividad produzca un estado de flow están presentes en las gradaciones de dificultad inscritas en la textura musical y la naturaleza coreográfica del ritual musical de las Turas. Existe la posibilidad de acometer distintas actividades que requieren una variedad de destrezas en la ejecución, desde los principiantes hasta los expertos. También es posible recibir retroalimentación de la comunidad turera tanto en forma de valoración de la calidad de la ejecución individual como a través de la percepción de cómo se integra esa ejecución individual en el grupo de músicos cuando se realiza el ritual28. Por último, es posible establecer metas en todo el proceso de aprendizaje y práctica de cualquier instrumento o de la danza, ya que existen personas, de la generación actual o la generación inmediatamente anterior, que se han constituido en un modelo de ejecutante para cada actividad. Estos modelos proveen ideales sonoros y coreográficos que tratan de ser alcanzados aún por los ejecutantes más expertos.

La existencia de las condiciones necesarias para el flow y el hecho de que el proceso de inducción al ritual se explicite a través del tránsito de la escala de dificultades y prestigios implícita en la música y la coreografía, nos dan algunas de las claves de la conservación del ritual de las Turas en la comunidad de San Pedro de Mapararí. Las personas que experimentan el flow son muy propensas a retornar a la actividad que las llevó a ese estado. En las Turas, el aprendizaje es el tránsito por un camino que permite ir alcanzando metas de dificultad creciente que dan jerarquía, prestigio y reconocimiento al ejecutante. Esto convierte a la música y la danza de las turas en una “tela de araña” que asegura que al menos cierto número de los miembros de las nuevas generaciones querrán continuar realizando una actividad que, además de identificarlos, les proporciona estados de placer y liberación.

II.2. La música va por dentro: la textura musical de los sones como reflejo de la jerarquía del ritual en el ideario melódico turero de San Pedro de Mapararí

La oposición cultura oral-cultura escrita no es suficiente para explicar la conservación de la memoria. Fijar, establecer y conservar la memoria en diferentes sociedades implica el empleo de un mayor número de posibilidades y recursos, que no depende sólo del soporte escrito, ni de una transmisión puramente oral.

Ocurre así porque entre lo oral y lo escrito suceden una serie de “situaciones intermedias” a las que Severi (2010: 14) se refiere de la siguiente manera: “En estas situaciones, ni el uso específico de la palabra dicha ni el signo lingüístico prevalecen, sino más bien una articulación peculiar, en clave mnemónica, entre ciertas imágenes específicas y ciertas categorías de palabras. Una articulación que ocurre, en general a través de la focalización de una forma particular del uso lingüístico: la enunciación ritual, que en estas sociedades es el verdadero lugar de la memoria”.

En la aplicación de su teoría, el autor hace un análisis de las imágenes o pictografías en diferentes culturas: “… tan fundadas sobre el gesto ritual y sobre la imagen cuanto lo están sobre la palabra”, es decir de “… tradiciones iconográficas fundadas sobre el uso de la memoria ritual” (Severi, 2010: 14). El uso mnemónico de estas imágenes constituyen para Severi verdaderas “artes de la memoria”, definidas estas últimas como el “conjunto de técnicas de construcción de representaciones memorables a través de la elaboración e interpretación de una iconografía” (Severi, 2010: 15).

Partimos de este punto para proponer aquí a la música del ritual de las Turas como un producto cultural cuya particular articulación se ubica en una “situación intermedia” entre la música y las palabras, que sirve a los tureros de San Pedro de Mapararí para recordar y conmemorar al mismo tiempo y a través del ritual una identidad común. El hecho musical-ritual de las Turas funciona como un vehículo que inscribe, establece y transmite contenidos identitarios y culturales que refieren a los orígenes y al pasado familiar de los tureros, y la idea de lo indígena que lo acompaña. Esto no sólo contrasta con la clasificación basada en el registro escrito u oral; difiere también de aquellas claves mnémicas fijadas como imagen o pictograma.

Partiremos de que los sones de tura que conforman la música del ritual constituyen una clave mnémica que da forma al “arte –sonoro– de la memoria” del colectivo turero. Esta tiene además la cualidad de soportar un grupo de símbolos densos que consiguen su forma y se reúnen en el ritual, ritual que establece un espacio de negociación y relaciones entre los distintos participantes tureros, y entre estos y los no-tureros que incluye también al universo criollo cuya cúspide es el Estado.

Tomaremos el concepto de memoria expuesto por Severi29 y avanzaremos tratando de mostrar a partir del instrumentarium turero y la textura musical cómo funciona la música en tanto que “arte –sonoro– de la memoria”, entre los tureros de San Pedro de Mapararí.

Vamos a detenernos en la textura generada por el instrumentarium de la música de las Turas. Entenderemos cómo se generan las jerarquías rituales y sociales, y las identidades comunes e individuales presentes en la música del ritual creando así un orden que optimiza la preservación misma del ritual y de dichas identidades a través de esta “forma de la memoria” en San Pedro de Mapararí.

Vimos que la textura musical de los sones está organizada por capas que pueden ser distinguidas de acuerdo a la predominancia de melodía o ritmo. También sabemos la dificultad que supone la producción de sonido debido a la forma de la embocadura de las flautas de carrizo en contraste con lo fácil de ejecutar los cachos de venado. La diferencia en la dificultad de ejecución de los instrumentos y en la complejidad de la melodía producida por cada uno se ve a su vez reflejada en el número de sus ejecutantes, que decrece marcadamente desde los cachos hasta la flauta macho.

La especial dificultad que representa ejecutar el componente melódico en la flauta tura macho y el hecho de que sea precisamente esa melodía la que le otorga un ser distintivo a cada son constituyen hechos fundamentales en la generación de la jerarquía en el ritual de las Turas. En efecto, los individuos reconocidos como “expertos del ritual” por la comunidad son aquellos que “conocen los sones”. Hemos comprobado que “conocer los sones” equivale a ser capaz de ejecutar las melodías correspondientes en la tura macho y además ser capaz de reconocer dichas melodías. En el ritual, hemos observado cómo el rol de capataz ha sido desempeñado por ejecutantes de flauta tura macho o ejecutantes de la flauta tura hembra que son capaces de discantar en la tura macho. Así mismo, somos testigos de las disputas y polémicas internas que derivan de afirmaciones que relacionan al conocimiento de la melodía con la autoridad en el ritual. Por ello, es común escuchar que tal o cual miembro de la comunidad “conoce” o “no conoce” los sones y que, por lo tanto, está más o menos autorizado para afirmar que “sabe de las Turas”. Podemos entonces asegurar que el rol de mayor jerarquía en el ritual se alcanza por el dominio de la capa melódica de la textura musical de los sones.

El rol de la flauta tura hembra es “seguir al macho”. Las virtudes de su ejecutante no residen en el conocimiento de melodías, sino en la capacidad de reacción y acompañamiento a las melodías ejecutadas por el macho. Sin embargo, existen dos características de la ejecución de la flauta tura hembra que también le confiere a la mayoría de sus ejecutantes el rol de expertos rituales. Por una parte, los ejecutantes de la flauta tura hembra son capaces de sonar la tura macho y tener la posibilidad de ejecutar discantos, pudiendo acceder así al conocimiento más profundo que perfecciona su experticia ritual. En efecto, la sola posibilidad de extraer sonido del instrumento otorga prestigio a quien lo logra. La segunda característica es la necesidad de escuchar y distinguir los sones para seguir correctamente a la flauta tura macho en el ritual. En efecto, los ejecutantes de la flauta tura hembra se ubican espacialmente cerca de la flauta macho para poder escuchar con claridad, identificar y reaccionar a los motivos melódicos ejecutados en la flauta tura macho. En cierta manera, los ejecutantes de la flauta tura hembra son los tureros que escuchan más analíticamente la melodía, ya que su experticia depende en gran parte de su capacidad de respuesta a la ejecución de la flauta tura macho. Estas dos características se reflejan en la jerarquía que adquieren los ejecutantes de la flauta tura hembra, que está al nivel de los ejecutantes de la flauta tura macho. Se puede decir entonces que los ejecutantes de las flautas de carrizo son quienes ocupan las capas más melódicas y exclusivas de la textura musical de los sones, son los “expertos del ritual” o, en palabras de Severi, los “yo-memoria” y por lo tanto los principales actores en el aparato dinámico-ritual del baile de las Turas en San Pedro de Mapararí.

Los ejecutantes de las flautas de cacho de venado participan de la capa más rítmica, inclusiva y predominante del tejido textural de la música de las Turas. Estos ejecutantes poseen prestigio en el ritual, pero no “conocen los sones”. En efecto, al ser cuestionados acerca de características específicas de los sones como la cantidad, nombres o melodías, las respuestas obtenidas demostraban un conocimiento más concreto que el de los danzantes, pero al mismo tiempo apuntaban casi exclusivamente a su ejecución con énfasis en el ritmo, para finalmente referir a los ejecutantes de las flautas de carrizo. De esa manera, los cacheros reconocieron en general el conocimiento superior de los ejecutantes de flautas tura macho y hembra. Los ejecutantes del cacho de venado, de número mucho mayor que los de flautas de carrizo, gozan del prestigio derivado de tener un contacto directo con la producción de los sonidos musicales, pero al mismo tiempo carecen del conocimiento de la melodía que reposa en los ejecutantes de las flautas tura macho y hembra, y por ello se encuentran en un nivel jerárquico más bajo que el de los ejecutantes de estas.

El último instrumento que consideraremos brevemente en este análisis es la maraca. Debemos recordar aquí que todos los ejecutantes de la maraca lo hacen simultáneamente con alguna de las flautas. Por esa razón, aunque la maraca agrega complejidad al acto de la ejecución, no establece una diferenciación jerárquica per se. La maraca más bien remite a la naturaleza colectiva del ritual al ser compartida por todos los ejecutantes de flautas sin distinción jerárquica.

Finalmente, tenemos a los danzantes, aquellas personas que no producen más sonidos que el de la percusión de los pies en el suelo al ejecutar los pasos de la danza de las Turas. En este grupo de celebrantes del ritual se incluyen todos aquellos miembros de la comunidad que no tocan instrumentos (que contienen a la totalidad de las mujeres) y todas las personas no pertenecientes a la comunidad turera que quieran participar. En general, los danzantes son celebrantes sin ninguna jerarquía particular. Al hablar de las Turas, estos miembros de la comunidad mencionan hechos básicos como la existencia de las identidades rituales jerárquicas, la forma de la danza y las ocasiones en las que se celebra. Además manejan un conocimiento de la historia del ritual que varía entre los miembros del grupo. Sin embargo, al hablar de los sones, los conocimientos en cuanto al número, melodías distintivas o nombres son mucho menos precisos.

Podemos ver entonces que la textura musical de los sones se divide en partes que requieren de una mayor experticia instrumental y que permiten un mayor contacto con la melodía de los sones (las flautas turas macho y hembra) y partes que requieren menor pericia y cuyo rol es más rítmico (las flautas de cacho de venado). Además existen participantes que no se incluyen en la textura. Esa organización de la textura produce una jerarquía en el ritual que decanta a los expertos rituales según su nivel de habilidad y conocimiento musical asociado con la melodía. A su vez, la jerarquía ritual, convertida en “identidad ritual”, se ve reflejada en la identidad individual y el prestigio incide en la dinámica cotidiana del grupo social. De esa manera, es posible asegurar que la forma de la textura musical (la manera en la que están dispuestas las líneas melódicas en el entramado musical ideado por los tureros) es similar a la forma de la organización jerárquica del ritual. Esto nos lleva a afirmar que existe una relación de iconicidad entre la textura musical de las Turas y la estructura jerárquica del ritual que también se refleja en la dinámica social.

Expondremos un par de ejemplos del impacto que tiene la jerarquía del ritual. La construcción del Museo de las Turas Cecilio Salas ha sido un logro importante para la comunidad de San Pedro de Mapararí. Esta edifi- cación, lograda con la fuerza del colectivo turero y la identidad común que representa, exalta la identidad individual del turero fundador. Este espacio de usos múltiples empieza a formar unos “lieux de mémoire” (Assmann, 2008: 26) que representa de una manera explícita el impacto de la identidad individual y la identidad común de la institución turera en la comunidad de San Pedro de Mapararí. Tenemos otro ejemplo en el capataz de las Turas Rodolfo Garcés, quien se desempeñó hasta su fallecimiento como sanador en San Pedro de Mapararí, curando no sólo enfermedades del cuerpo sino también otras relacionadas con la influencia de los malos designios emitidos por terceros a un individuo. Vemos que el poder que el capataz de las Turas poseía le confería la posibilidad de curar. Esto, sin duda, refleja el impacto social de la institución relacionada al ritual musical de las Turas a la que la comunidad recurre para superar ciertas dolencias.

II.3. La “textura densa” del pueblo turero: sonidos de una identidad común

La música se ejecuta con un especial cuidado para escuchar la melodía “esperada” de los sones en el hecho sonoro de las Turas. Sin embargo, en los rituales que reúnen a la colectividad turera (que son distintos a aquellos más privados como los del conuco), el resultado es mucho más un conglomerado sonoro con un ritmo preciso dominado ampliamente por el sonido de las flauta de cacho de venado, que conforman una notable mayoría y no tienen una afinación estándar precisa. A su vez, la textura caracterizada por el rítmico sonar de las flautas de cacho de venado se constituye en lo que Turino (2008: 45) llama una “textura densa”30.

A primera vista, sorprende cómo el discanto de la flauta tura macho apenas se distingue entre la textura generada por el sonido de los cachos, y las únicas voces de corrección llaman a la reunificación de un “cacho perdido o pelao”31. Además, si hay varias flautas tura macho32, en todas se estará tocando variaciones distintas de motivos parecidos entre sí, probablemente en instrumentos con afinaciones diferentes. Todo ello genera un sonido que dificulta en extremo la escucha precisa de una melodía clara. A pesar de ello, al preguntar a aquellos ejecutantes de la flauta tura macho y hembra considerados como los más hábiles ¿qué tal estuvo el baile de las Turas?, la respuesta, generalmente, muestra satisfacción. En ocasiones también se señala que la convocatoria fue buena porque “vinieron tureros de varias partes”.

De hecho, la textura densa es típica de lo que Turino (2008) llama el “modelo participativo” de producción de sonidos musicales, en el cual la participación y la convocatoria son mucho más importantes que la “pureza” de la textura sonora resultante. Siguiendo el argumento de Turino, los modelos participativos tienen como objeto fomentar la participación a través de la producción de una textura en la que cabe todo tipo de habilidades musicales, desde el principiante hasta el experto. De esa manera, la comunidad turera elige al colectivo por sobre la individualidad. El experto ritual se complace al observar que todos participan en el mismo conglomerado sonoro a pesar de que sus melodías, que son aquellas que lo hacen experto, se pierdan en la textura real. Es posible afirmar entonces que el sonido real de los sones en los rituales más colectivos es dominado por la idea de comunidad, representada por el omnipresente ritmo marcado por las flautas de cacho de venado, las maracas y el sonido de la percusión de los pies de todos los participantes sobre el patio.

Es interesante observar cómo la textura ideal y la textura real se contraponen. La textura ideal es un ícono de la jerarquía en San Pedro de Mapararí, pero la textura real está dominada por lo colectivo y representa así a todos los pueblos reunidos en una sola identidad turera. De esa manera se trascienden los límites de cada unidad social y se establecen significados que engloban a tales unidades en una sola identidad común, distinta a todas las otras, que además los vincula al pasado indígena de la región.

III. Da capo a fin

Formularemos una vez más nuestra pregunta inicial: ¿Ritual de instrumentos de viento o instrumento de la memoria? En un “arte de la memoria”, tal como hemos explicado, se crean formas memorables utilizando técnicas específicas que son recreadas e interpretadas por las personas a lo largo de generaciones. Hablaremos entonces de dos formas, una contenida dentro de la otra y que tienen la característica de funcionar juntas. Estas son: las formas de la música y las formas del ritual en el que esta se ejecuta. Las formas de la música han sido construidas a partir de “sones” cuya ejecución amerita de una instrucción en el lenguaje y las técnicas musicales propias del universo turero. Estas técnicas abarcan desde la construcción misma de los instrumentos, hasta la ejecución de la música y la danza que a su vez edifica un imaginario sobre la “textura ideal” de la música de la Turas. Por su parte, las formas del ritual implican las técnicas y estructuras musicales pero incluyen también los gestos propios de la performance ritual en cada una de las unidades jerárquicas y sonoras que convergen, conformando la “textura real” o la “memoria mostrada” del baile de las Turas de San Pedro de Mapararí. Motivos musicales que se repiten acompañados de una danza constante y rítmica; ritual que, de igual manera, se repite cada año, con cada turero fallecido, con cada conuco próspero o débil, con una promesa o como parte de la necesidad de explicitar una identidad en un acto gubernamental. Así se inscriben los recuerdos y así se hace memoria: con la repetición programada de motivos reconocibles, escritos de maneras diversas a veces creando imágenes, otras, sonidos y gestos.

En efecto, hablamos de una categoría de ritual: de “instrumentos de viento” que, como se mostró, ha sido una importante forma expresiva en diversos pueblos indígenas de las tierras bajas de América del Sur. Este primer acercamiento analítico desde el estudio de la memoria y sus mecanismos de conservación nos ha permitido mostrar y comprender la predominancia de la música en el ritual de las Turas en San Pedro de Mapararí dando espacio a una afirmación que marca una diferencia con las investigaciones que nos han precedido: este ritual se manifiesta sobre una base y una sustancia primordialmente musical.

En fin, hablamos de un “ritual de instrumentos de viento” que sirve como “instrumento de la memoria”. Vimos entonces cómo los músicos tureros preservan en el tiempo y ponen en funcionamiento una institución compleja a través de la existencia, recreación, interpretación y uso de un conjunto de reglas que implican el recuerdo de las técnicas propias de la música y del ritual. Al mismo tiempo, la institución hace recordar al resto de la comunidad, y a los que no pertenecen a ella cuáles son las bases de la identidad común del pueblo turero y cuál es el lugar de los individuos en ese complejo identitario.

Barth (1976: 11), con su definición de “grupo étnico”, nos da una clave para entender qué elementos hacen posible la constitución de una identidad y cuáles son los fundamentos básicos para delimitar sus fronteras. Para el autor, un grupo étnico designa a “… una comunidad que cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible de otras categorías del mismo orden”. En este sentido hemos mostrado de qué manera el ritual de instrumentos de viento de las Turas es un hito identitario en el que se inscribe una memoria (individual y común) que sirve para unir en un solo grupo al colectivo turero. Simultáneamente, en el ritual de las Turas los grupos tureros se diferencian entre sí, mientras que construyen juntos una frontera que los ayuda a diferenciarse y ser diferenciados por “los otros” a través de los contenidos guardados cuidadosamente en un complejo “arte sonoro de la memoria”.

Referencias

ACOSTA SAIGNES, Miguel. 1949. Las Turas . Universidad Central de Venezuela. Caracas.

ALVARADO, Lisandro. 1945. (comp. LINÁREZ, P). Aportes del Dr. Lisandro Alvarado a la Antropología en el Estado Lara. UCLA. Barquisimeto.

ARCAYA, Pedro Manuel. 1920. Historia del Estada Falcón. Tipografía Cosmo. Caracas.

ARETZ, Isabel. 1961. “La música de Las Turas”. En Boletín del Instituto del Folklore, Vol. IV, N° 1. Caracas: pp. 29-39.

ASSMANN, Jan. 2008. Religión y memoria cultural. Diez estudios. Lilmod, Libros de la Araucaria. Buenos Aires.

BARTH, Fredrik (comp.). 1976. Los grupos étnicos y sus fronteras. Fondo de Cultura Económica. México.

CÁMARA DE LANDA, Enrique. 2004. Etnomusicología. Ediciones del ICCMU. Madrid.

DOMÍNGUEZ, Luis Arturo. 1984. Vivencia de un rito Ayamán en las turas. Biblioteca Nacional de la Historia. Caracas.

FEDERMANN, Nicolás. 2008. Viaje por Falcón, Lara, Portuguesa, Cojedes y Yaracuy. Ed. Ramón Querales. Consejo del municipio Iribarren, Unidad del Cronista. Barquisimeto.

HERRERA PACHECO, Natali. 2009. Análisis Teórico-Reflexivo del Baile de Las Turas. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

HERRERA PACHECO, Natali 2011. El Baile de Las Turas. Un acercamiento etnohistórico al ritual de Las Turas de San Pedro de Mapararí, Estado Falcón. Tesis de grado no publicada para optar al título de Magister Scientiae en Etnología, mención Etnohistoria. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

HERRERA PACHECO, Natali 2012. “Interculturalidad, ritual y estado: el caso de Las Turas de San Pedro de Mapararí, Venezuela”. En Boletín Antropológico, Vol. 30, No 83, enero-junio, Mérida, Venezuela: pp. 7-33.

HILL, J y J.P CHAUMEIL (eds). 2011. Burst of breath. Indigenous Ritual Wind Instruments in Lowland South America. University of Nebraska Press.

IZIKOWICH, Karl Gustav. 1970. Musical and Other Sound Instruments of the South American Indians: A comparative Ethnographical Study. Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Goteborg.

JAHN, Alfredo. 1973. Los aborígenes del Occidente de Venezuela. Monte Ávila Editores. Caracas.

MENDOZA, Emilio. 1999. “Sonidos de un Cráneo Vacío”. En El Diario de Caracas. Caracas (Tomado de: http://prof.usb.ve/emendoza/emilioweb/diario/24-9.html).

MAISONNEUVE, Jean. 2005. Las conductas rituales. Nueva Visión, Buenos Aires.

MILLET, José. 2012. Son de Turas para el finado Rodolfo Garcés. Red Social Asociación Caribeña de Estudios del Caribe.

ORAMAS, Luis. 1917. “Bailes de las Turas”. En diario La Nación. Caracas- Venezuela.

SEVERI, Carlo. 2010. El Sendero y la voz. Una antropología de la memoria. Editorial SB, Buenos Aires.

TURINO, Thomas. 2008. Music as a social life. The politics of participation. University of Chicago Press, Chicago.

Notas

Enlace alternativo