Desde las ciencias sociales, filosofía y educación

Recepción: 10 Agosto 2018

Aprobación: 28 Septiembre 2018

DOI: https://doi.org/10.15517/h.v9i1.35287

Resumen: En este trabajo se estudia la evolución de las presiones de los organismos internacionales sobre los procesos de mercantilización y privatización de la educación universitaria en Costa Rica que bajo un núcleo común de reformas prometen solventar las crisis educativas. Estas directrices son parte del plan imperialista sobre América Latina dirigido, especialmente, por Washington y grupos de poder criollos, directrices a las que los Estados y las universidades se han sometido y las cuales están basadas en la reducción de la inversión estatal, el debilitamiento de la autonomía universitaria, el impulso de reformas curriculares, la diversificación del financiamiento, el impulso del sector educativo privado, entre otras. Todas estas orientaciones ponen en detrimento el valor social de la educación universitaria para priorizar su valor económico como bien de mercado.

Palabras clave: autonomía educativa, enseñanza pública, movimiento estudiantil, privatización, reforma de la educación.

Abstract: This work studies the evolution of pressures from international organizations on the processes of commodification and privatization in university education in Costa Rica, which, under a common core of reforms, promise to solve educational crises. These guidelines are part of the imperial plan on Latin America directed especially by Washington, to which the states and universities have submitted, and which are based on the reduction of state investment, the weakening of the University Autonomy, the promotion of reforms curriculars, the diversification of financing, the promotion of the private educational sector, among others, which detracts from the social value of university education to prioritize its economic value as a market good.

Keywords: educational autonomy, education reform, privatization, public education, student movement.

Introducción

Tras un largo proceso de adaptación a los nuevos modelos educativos del capitalismo neoliberal globalizado1, el Banco Mundial (BM) otorgó su primer préstamo a las universidades públicas costarricenses en el año 2012, y desde el año 2015 Costa Rica entró en la pequeña lista de candidatos para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto conlleva una inexorable necesidad de continuar la discusión sobre este modelo educativo hegemónico y estandarizado, sustentado, especialmente, en los planteamientos de reducir la responsabilidad económica de los Estados sobre la educación universitaria, para que esta busque mecanismos financieros de origen empresarial y estudiantil.

Por eso, se aspira a comprender la evolución de los procesos de mercantilización de la educación universitaria pública en Costa Rica a través de los mecanismos de poder del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), últimamente la OCDE y, especialmente, del Banco Mundial cuyo préstamo marca un punto de inflexión en la educación universitaria de Costa Rica. Esto permite establecer relaciones existentes entre las situaciones que han venido experimentando las universidades y su consonancia con los perfiles de universidad planteados por los organismos internacionales.

El artículo comienza reflexionando sobre el proceso de mercantilización a través de la inserción de las políticas neoliberales dirigidas por estos y otros organismos internacionales con el apoyo de grupos de poder a nivel político y económico. Luego se hace un repaso por el proceso de ajustes implementados en la educación universitaria costarricense, que ha facilitado su adaptación al marco de referencia impuesto por el BM (y otros) para acceder al préstamo otorgado en el año 2012, el cual contiene condiciones para reformar la educación universitaria, condiciones a las que se le unen las presiones educativas y fiscales de otros organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE.

La investigación

Se ha hecho una revisión de fuentes primarias y secundarias en instituciones como el Ministerio de Hacienda, las universidades, el BM, el FMI, la UNESCO, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la OCDE y otras, así como fuentes académicas y discusiones en torno a estas temáticas en las que se destacan autores como Eduardo Saxe Fernández, Juan Gómez Meza, John Saxe Fernández, Giancarlo Delgado Ramos y Pablo Gentili. Para esto, es importante tener presente los ejes políticos, ambientales, sociales y económicos en los que el BM (y otros) también han intervenido.

A pesar de las fuertes repercusiones que estas transformaciones han tenido sobre la educación, es un tema que se discute relativamente poco. Esto podría interpretarse como la aceptación del manejo lingüístico del BM (y otros) por parte de la academia o -especialmente- como la aprobación de la persecución política e ideológica (interna y externa) y el acoso y precarización laboral en las universidades. Esto es un secreto a voces.

Hacia la mercantilización de la educación

Saxe-Fernández (2005) reflexiona sobre el contexto de colapso ecosocial mundial caracterizado por desplomes económicos, genocidios, guerras, agotamiento de recursos, colapso climático, plagas, hambrunas, sequías, inundaciones y extinciones que se han venido experimentando como nunca antes en la historia del planeta. En ese sentido, Washington ha venido anclando su influencia no sólo para intentar recuperar y mantener su hegemonía, sino también para lograr la supervivencia misma a través de la desintegración de la soberanía de los Estados de su “Gran Área’’, para la privatización y control de los bienes, de los recursos comunes y vitales (petróleo, genes, semillas, agua, etc.) y -para este caso- de la educación.

El modelo de acumulación impulsado por el BM-FMI desde los años ochenta incluyen también (contra)reformas educativas acuñadas por los padres del neoliberalismo Milton Friedman y Friedrich Hayek, basadas en una sociedad del conocimiento en función del mercado y la competencia.

Estas reformas no responden nada más a un proceso de “adaptación por defecto a la globalización’’, ya que la noción de “globalización’’ del latín globus (globo: planeta), o sea, el acto de globalizar, no toma en cuenta las relaciones desiguales de poder ni tampoco el hecho de que esas relaciones no son regidas por fuerzas impersonales. Por lo tanto, los intereses -y más allá de eso-, las exigencias para adaptarse a estos planes responden más bien a las nuevas formas de intervención estadounidense tras el Consenso de Washington mediante el imperialismo (del latín imperium, que proviene del verbo imperare, que significa mandar, ordenar, etc.).

Estas presiones son fundamentales para la política exterior de Washington sobre el continente americano, partiendo de la mencionada noción del “Gran Área’’ derivada de la Doctrina Monroe, basada en el control continental como plataforma para la incursión en el dominio de otros espacios a nivel global (González-Hernández, 2011). En esta periferia capitalista, el control de la educación no solo facilita la productividad en el marco de planes regionales como el Proyecto Mesoamérica2 y también militares, sino que además facilita la erradicación de las protestas a través de una educación acrítica en la que “el conocimiento teórico es reemplazado por la competencia real en la práctica’’ (CEPAL, 1996, p. 52).

Gentili (1999) considera que los argumentos para la privatización, internacionalización y tecnificación mercantil como solución a las tres crisis de la educación a fines del siglo XX, según Sousa-Santos (2007),³ se basan en una doble lógica de descentralización y centralización; por un lado, la descentralización de los mecanismos de financiamiento para alivianar esta carga sobre los Estados y, por el otro, la centralización del control pedagógico dirigido por las fuerzas del mercado y la oferta laboral. Estos profesionales son, en la mayoría de los casos, quienes legitiman y ejecutan planes en servicio de la acumulación, la explotación y el saqueo de recursos, financiados por los mismos organismos internacionales en beneficio de las élites internacionales y criollas. Al respecto, Saxe-Fernández (2008) ha afirmado que:

La finalidad de hacer de la Educación Superior una institución autofinanciable es de hecho despojar a la población latinoamericana de la educación pública, gratuita y obligatoria, y así “liberar’’ la sociedad de esta carga por medio de la privatización de la enseñanza y la investigación (p. 33).

Para eso, al menos cuatro aspectos han intentado ser transformados o intervenidos. Se trata en primera instancia de los mecanismos de financiamiento, la autonomía universitaria, la oferta-demanda académica y el libre mercado académico, mercado que surgió de forma descontrolada (Sousa-Santos, 2009). Estos planteamientos, según Gentili (1999), se adaptan a las opiniones y consultas de “expertos’’ considerados exitosos; es decir, empresarios, consultores y funcionarios de los organismos internacionales, quienes han insistido que la educación misma debe ser un mercado.

La reducción de la inversión del Estado en la educación es parte de las premisas a las que se sometieron los países latinoamericanos con la aceptación de los ajustes estructurales en los años ochenta que exigían, además de eso, reformas tributarias y atracción de inversión privada. Esto ha canalizado enormes flujos de capitales hacia las élites del mercado y ha significado la incidencia constante de los organismos internacionales sobre las decisiones de los países. De hecho, esas relaciones son desiguales, pues como lo aseguran Saxe-Fernández y Delgado-Ramos (2004), las relaciones entre los Estados capitalistas y el BM-FMI se basan, ya sea en la subordinación, la convergencia con acuerdos subordinados, o la resistencia.

El caso de la autonomía universitaria, así como la educación accesible y pública, son dos de las situaciones más significativas ya que han sido luchas logradas desde la reforma de Córdoba en 1918 que fue expandida por la región a mediados del siglo XX. Es por esa razón, aseguraba Rodrigo Facio (1980), que para el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR) y, por lo tanto, las universidades que se fundaron después, la autonomía universitaria es un principio fundamental que no fue logrado por la Universidad Santo Tomás. Según un estudio del BM realizado por Winkler (1990), el arraigo de la autonomía universitaria ha representado una amenaza en el sentido de la obediencia a las políticas de los gobiernos y la dependencia económica del fisco.

La instauración de este modelo educativo ha significado la limitación de la existencia humana a términos de “Capital Humano’’ (Hinkelammert, 2003) para asegurar la disposición, lo que Marx (1946) denominó el “ejército industrial de reserva’’ capacitado en áreas muy específicas; es decir, una masa de profesionales laboralmente inestables a expensas de la explotación laboral, interiorizando conceptos y teorías económicas para su uso en la sociedad, la política y la educación (Escalante-Gonzalbo, 2015). Cerdas-Vega (2008) ha mencionado que las transformaciones y reformas curriculares insertadas en los préstamos de estos organismos han sido tan interiorizadas que el mismo estudiantado ha empezado a percibirlas como parte del sentido común.

Reformas y ajustes estructurales para una educación neoliberal

Didriksson et al. (2016) asegura que el proceso de mercantilización e internacionalización mercantil de la educación empezó a tener su auge a partir de la década de los noventa como parte de las privatizaciones y del fuerte respaldo del BM al concepto de “Capital Humano’’ (Molina, 2016), así como parte del argumento discursivo de crisis educativas. Sin embargo, Didriksson et al. (2016) posiciona estas transformaciones (para México) desde los años cuarenta (EscalanteGonzalbo, 2015).

En esto han sido claves al menos cuatro organismos internacionales: el BID, la UNESCO, el BM y la OCDE, que bajo un núcleo casi común de propuestas han cumplido una función político-estratégica para la agenda educativa neoliberal, como herramientas a beneficio de corporaciones multinacionales y a los intereses de Estados Unidos (Gentili, 1999). Desde 1963, el BM inició préstamos para el sector educativo, los cuales han tenido los mismos principios básicos enfocados en: 1) la elaboración de la visión, planeación estratégica y construcción de consenso a escala nacional e institucional, 2) reformas financieras, 3) reformas al gobierno y la administración de los sistemas y de las instituciones, 4) mejoramiento de la calidad, 5) diversificación institucional (tecnificación) y 6) desarrollo de ciencia y tecnología (Laverde, 2003).

Entre 1992 y 1998 el promedio de los préstamos otorgados por el BM para la educación superior fue de US$ 481 millones por año (Laverde, 2003), mientras que desde el año 2000 el BM ha invertido US$ 31.800 millones (Banco Mundial, 2014). Hay que subrayar que el BM (y otros) fueron diseñados tras la segunda Guerra Mundial, en primera instancia, para la reconstrucción de Europa, así como para proporcionar un marco seguro para un renovado esquema de desarrollo y estabilidad macroeconómica e inversión privada, dirigido especialmente por Washington. Su mayor contribuyente es Estados Unidos y su presidente debe ser de ese país (Saxe-Fernández y Delgado-Ramos, 2003).

Uno de los procesos agresivos de liberalización y estandarización de la educación universitaria ocurrió en Europa con el Proceso de Bolonia en 1999, el cual tuvo como objetivo, mediante la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, facilitar los procesos de convalidación e intercambio estudiantil, pero también pretendía la adaptación de las ciencias sociales en función de los mercados y ponerle sobre la mesa a la educación pública el tema del financiamiento estatal. Este proceso fue implementado en América Latina entre 2004 y 2008 por el Proyecto Alfa Tuning América Latina (Muñoz-Varela, 2012). De hecho, los países latinoamericanos en donde estas políticas han avanzado más son los ejemplos que los organismos internacionales colocan como modelos exitosos para profundizar el patrón educativo-corporativo tradicional en Estados Unidos sobre los demás países, como se observa en el informe de Dollar y Collier (2002) (del BM) y Baza (2002) (de la OCDE).

Uno de esos modelos ha sido México, donde el ingreso del BM a las universidades públicas ha sido voraz desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y su masiva privatización de más de 1.400 empresas públicas (Saxe-Fernández y Delgado-Ramos, 2004). Fue en estos años cuando se promovieron las principales reformas universitarias. En los últimos cinco años, la educación universitaria se ha endeudado con tres préstamos de US$ 580 millones (Banco Mundial, 2017b). Además, en 2013 se aplicó una nueva reforma educativa respaldada por la UNESCO (UNESCO, 2013). Didriksson et al. (2016) asegura que ha habido presiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (sucesora del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)) para consolidar el comercio de servicios educativos en ese país.

Chile es un caso emblemático donde las ideas de Friedman y Hayek se cristalizaron.

El modelo privatizador presente en la cruel dictadura de Augusto Pinochet (19741990) ha sido el experimento del que se ha valido el neoliberalismo para imponer el ejemplo en otros países (Muñoz-Varela, 2014). Un informe del BM (Banco Mundial, 1996) muestra el caso chileno como exitoso en el sistema de cobros de derecho de matrícula para diversificar los ingresos económicos como doctrina de autofinanciamiento. Además, hay que mencionar también el papel de la academia chilena en el Proyecto Camelot; una estrategia académica-militar estadounidense en la década de los sesenta para estudiar las protestas sociales antiimperialistas y las formas de erradicarlas (Solovey, 2001).

Colombia es otro caso que recientemente ha firmado un préstamo para el fortalecimiento del acceso y equidad de la educación superior, mediante el otorgamiento de préstamos a estudiantes universitarios con la promesa de condonar su deuda en caso de graduarse a tiempo. Otro componente del préstamo consiste en hacer alianzas público-privadas para mejorar las capacidades de investigacióninnovación de las universidades. El tercer componente es mejorar el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), encargado de dar créditos para estudiar fuera del país (Banco Mundial, 2017a).

La presentación de estos casos (los tres miembros de la OCDE) como exitosos se basa en el éxito empresarial ante el enorme interés que existe sobre el mercado educativo, ya que se estima que representa cerca de un 3% del comercio mundial. Ante esto, la OMC y sus aliados le han dado seguimiento al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), propuesto en 1995 para impulsar el sector de servicios, entre ellos la educación y su liberalización, eso sí, con más del 80% de la oferta estudiantil internacional centralizada en Estados Unidos (32%), Gran Bretaña (16%), Alemania (13%), Francia (11%) y Australia (8%) (Vargas-Solís, 2006).

Como parte de la configuración hacia la mercantilización, liberalización y privatización, el BM y el BID han venido publicando informes con propuestas comunes que colocan al mercado como único garante de la mejora de la educación.

Por su parte, el BM en 1995 advertía la necesidad de reformar la educación tomando como principio básico el tema económico ante las crisis de la educación en el mundo tras las reformas estructurales. Este informe consideraba necesarios los aspectos ya mencionados: instalación de instituciones privadas, diversificación de las fuentes de financiamiento, redefinición de la función del gobierno en la educación superior y priorización a los objetivos de calidad y equidad. Cabe mencionar que este fue el tercer informe de una serie iniciada en el año 1992 sobre la educación primaria y técnica (Banco Mundial, 1995).

Bajo la misma línea del BM, un informe del BID (1997) insistía en que “el principal mecanismo de control que requiere la formación para las profesiones es el mercado (que) debe determinar en gran medida las necesidades en términos de número y plan de estudio (…)’’ (p. 16. Paréntesis propios). El BID también aclaraba en dicho informe que la educación no debía responder a las presiones estudiantiles y, al mismo tiempo, los cambios curriculares debían estar dirigidos “al liderazgo intelectual, el fomento de los valores ciudadanos, la investigación, el desarrollo tecnológico, cambios de la administración institucional y mejoras del desempeño económico’’ (p. 38).

Estos informes y otros plasman también la visión dicotómica de las carreras que son útiles (para el mercado) y las que no. El financiamiento del BM y el BID ha estado direccionado a garantizar el “ejército industrial de reserva’’ en cuatro áreas: 1) liderazgo académico, 2) formación para las profesiones, 3) formación técnica y, 4) perfeccionamiento y educación superior general (BID, 1997). Esto deja por fuera la acción social, las artes, la filosofía, las humanidades y otras. Sin embargo, el BID no las omite, sino que considera que al no tener resultados econométricos demostrables es difícil justificar su financiamiento (BID, 1997).

Sin embargo, la legitimación social de estas reformas no ha sido tan positiva ya que, según Laverde (2003), han tenido oposición sobre todo porque “los préstamos implican algo más que recursos financieros” (BID, 1997, p. 33). Según Solano Muñoz (2010), se trata de la inserción de la lógica neoliberal dispuesta a transformar también la visión ideológica de los diferentes procesos productivos y de esa forma legitimar su discurso, así como debilitar los procesos democráticos de elección de representaciones universitarias al estilo del modelo educativo corporativo estadounidense, al considerar que “la democracia estudiantil a veces va en contravía de los intereses académicos (debido a) los períodos extendidos de campaña electoral y elecciones para los cargos de rectoría y consejos estudiantiles’’ (Laverde, 2003, p. 74. Paréntesis propios).

Tras el marco de referencia del Proceso de Bolonia, el BM empezó a ser más específico en cuanto a las opciones que tenía la educación universitaria para el desarrollo de los países, las directrices para acceder a préstamos y la mejora o transformación de lo que este organismo considera como deficiencias o trabas. En 1999 publicó un informe sobre los balances de la educación hasta ese momento y ofrecía una perspectiva sobre los retos para el nuevo milenio (World Bank, 1999). Para el año 2000, publicó un informe basado en un Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad convocado por el Banco Mundial y la UNESCO. Este grupo consideró -una vez más- que era necesario el financiamiento mixto entre el sector privado, público y de estudiantes, un buen ejercicio del poder (gobernanza) sobre las instituciones y el desarrollo de un currículum en ciencia y tecnología (Banco Mundial, 2000).

Asimismo, el informe del BM (Laverde, 2003) amplió los temas del informe de 1994, entre ellos, la importancia del conocimiento como motor del desarrollo, la aparición de nuevos proveedores en un contexto de internacionalización y digitalización mercantil de la educación, la aparición de fuerzas del mercado que direccionan los servicios educativos hacia la capacitación de “Capital Humano’’, el incremento en las solicitudes de préstamos para educación al BM por parte de los países y la consideración de la visión de la educación como dimensión humanística y de Capital Social. Además, este informe ofreció una serie de pautas que debían cumplir los países y sus instituciones para acceder a préstamos del BM, entre ellas, facilitar el diálogo sobre políticas y el intercambio de conocimientos, respaldar las reformas mediante préstamos para programas y proyectos y fomentar un marco favorable de bienes públicos globales.

Sin embargo, posiciones como las de Didriksson et al. (2016) han identificado al menos seis problemas principales en estas reformas: 1) la calidad de la educación, 2) la importación de corporaciones educativas, 3) la exclusión de grandes sectores de la población, 4) la movilización internacional estudiantil, 5) la protección de la propiedad intelectual, y 6) la falta de información sobre el peso real de este proceso. Ante este panorama, algunas posturas de contrapeso han sido claras en impulsar el desarrollo de estos aspectos, pero como un bien social y común, no mercantil.

La inserción del modelo educativo corporativo en Costa Rica

En el contexto de la crisis de los ochenta, una serie de transformaciones hacia el modelo educativo corporativo caracterizado por la injerencia de una lógica empresarial se dieron en las universidades mediante la restricción y redirección de presupuestos, centralización y verticalización administrativa, aumento en la venta de servicios y de los precios de matrícula, creación de fundaciones, entre otros, así como la germinación del interés de lucro (Ruiz, 2000).

Además, para el caso de la Universidad Nacional (UNA) se implementó el ciclo trimestral y se ejecutaron reformas a planes curriculares (Calderón-Fernández, 2015). Asimismo, el autofinanciamiento de los posgrados en esa universidad ya es una realidad que había sido tema de discusión en los años noventa (Gómez-Meza y Saxe-Fernández, 2010; Estado de la Educación, 2017).

En consonancia con esos ajustes, se encuentra el aparato prestamista estudiantil al que los organismos internacionales han depositado su apoyo para la descentralización del financiamiento estatal. Estos préstamos tienen su inicio en Costa Rica en 1964 a través del extinto Banco Anglo Costarricense, lo cual fue la base para que en 1977 se creara la Comisión Nacional para los Préstamos de Educación (CONAPE) (CONAPE, 2018), que fue apoyado por el BID en ese mismo año con US$ 122.000 (BID, 2017).

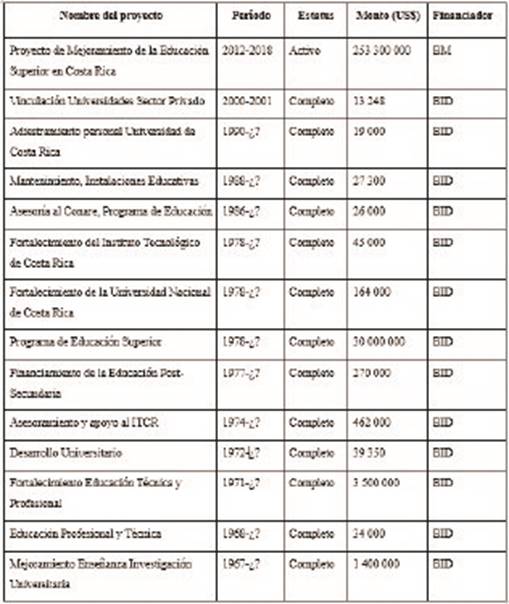

Proyectos financiados por el BM y el BID en educación superior en Costa Rica.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017), y BID (2017)

El BID posee un largo historial de préstamos para educación superior en Costa Rica. De hecho, este apoyó la construcción de edificaciones, la regionalización de la educación universitaria y la creación de la UNA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) (BID, 2017).

A pesar de eso, es posible que el interés en el control más estricto sobre la educación por parte de estos organismos internacionales se haya acentuado en el contexto de las reformas neoliberales. El BM otorgó el primero en 2012, el cual es de sumo interés ante el contexto que enfrentan los Estados capitalistas en temas educativos y su relación financiero-política, así como los lineamientos cada vez más específicos.

Aguilar Trejos y Elizondo (s.f.) identifican tres períodos en la educación después de la Constitución Política de 1949: de expansión, de 1950 a 1979, de contracción durante la década de los ochenta, y de recuperación que, de acuerdo a Molina (2016), logró recuperarse hasta hace pocos años. Según este autor, la inversión en educación pasó de un 8% en 1978, a un 3.9% en 1989. Extraña que Molina no aborde el tema del préstamo del BM a profundidad, sobre todo, tomando en cuenta que las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)4 se han complicado por sus ajustes anuales, a pesar de que los acuerdos son quinquenales (Muñoz-Varela, 2014) y que en la mayoría de ellos se ha discutido el autofinanciamiento (Rodríguez-Rojas, 2010).

Otro aspecto importante es la relación entre los tratados comerciales y la educación. Vargas-Solís (2006) analiza que en el TLC con Estados Unidos, peligrosamente, no se incluyó a la educación bajo ninguna protección, lo cual podría generar confusiones interpretativas porque dicha desprotección se presta para argumentar “competencia desigual’’ entre la educación del Estado y la privada. De hecho, este autor reflexiona además que si bien la Constitución Política (Art. 77, 78, 84 y 85) da protección a la educación estatal y a la autonomía universitaria, el Art. 80 dice: “La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la forma que indique la ley’’.

En este caso, el TLC es el que tiene supremacía, pues a pesar de que este está por debajo de la Constitución Política, está por encima de las leyes nacionales.

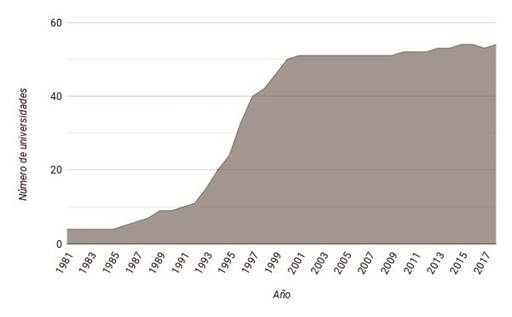

Figura 1

Universidades privadas en Costa Rica avaladas por CONESUP.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONESUP (2018).

Dicho factor de competencia está ligado a la proliferación y liberalización de universidades privadas que han pretendido llenar el vacío de oferta que no han cubierto las universidades públicas (cerca de cinco personas por cada cupo disponible) (Estado de la Educación, 2017). Sin embargo, esto ha conducido a una situación confusa con respecto a las calificaciones de las personas graduadas. El Estado de la Educación (2017) es claro en que es necesario reformar el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), precisamente, por el poco control de la calidad y los precios de estas instituciones de enseñanza.

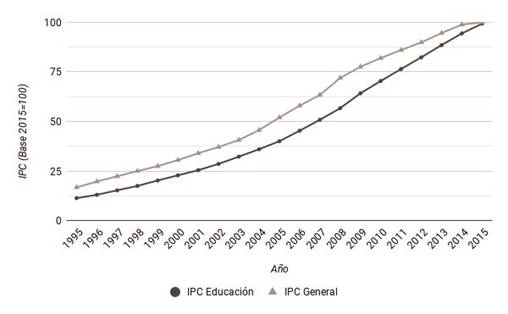

El aumento en la oferta universitaria, sobre todo a partir de los años noventa, no parece incidir positivamente en los costos para el estudiantado (ver Figura 3).

Por lo tanto, la crítica del BM y la OCDE sobre el “privilegio’’ de estudiar en las universidades públicas, asegurando que “la mayoría de los alumnos que se benefician de las universidades públicas son de contextos acomodados’’ (OCDE, 2017b, p. 20), parece no sostenerse en tanto los costos de la educación privada responden a una lógica mercantil dirigida a grupos económicamente acomodados, o que estén dispuestos a solicitar préstamos, llevando a “nuevas formas de exclusión social’’ (Didriksson et al., 2016, p. 17).

Figura 2

Índice de Precios al Consumidor (IPC) general y en educación en Costa Rica.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2017)

Aunque el IPC de educación abarca todos los niveles, el nivel universitario es el que más ha aportado en su aumento (INEC, 2017). El IPC en educación supera también el de alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, alquiler y servicios de la vivienda, muebles, artículos para la vivienda y servicio doméstico, salud, transporte, comunicaciones, entretenimiento y cultura, comidas fuera del hogar y servicio de alojamiento, energía, servicios menos vivienda, vivienda, alquiler de vivienda, electricidad, gas y otros combustibles relacionados con la vivienda y bienes y servicios (INEC, 2017).

Los rubros que han crecido más rápido han sido bebidas alcohólicas y cigarrillos, suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda, y combustibles y lubricantes para vehículos personales (INEC, 2017).

Las becas y apoyos económicos de las universidades públicas, así como la regionalización y la acción social han mostrado una tendencia positiva desde el año 2000 en cuanto a la cobertura y mejora en el acceso a los quintiles de menores ingresos, alcanzando para 2016 el 50% de la población estudiantil becada y hasta un 80% en sedes. Además, cerca de la mitad de la población estudiantil proviene de los tres quintiles de menos ingresos (Estado de la Educación, 2017). A pesar de que haya mecanismos para ir quitando relevancia a las universidades, como el traspaso de algunos EBAIS administrados por la UCR a la privada Universidad Iberoamericana (UNIBE) en 2014 (Semanario Universidad, 2013). En esa línea, en primer lugar, la OCDE (2017b) parece no considerar que las dificultades educativas no sólo son por factores económicos y, en segundo lugar, ni siquiera las dificultades económicas han logrado ser mejoradas.

Figura 3

Presupuesto nacional asignado a las universidades públicas en Costa Rica.5

Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Hacienda (2017) y Molina (2017

A pesar de que el Art. 85 de la Constitución Política dice que “las rentas de ese fondo especial (el FEES) no podrán ser abolidas ni disminuidas’’, esto no siempre se ha cumplido en términos reales. El aumento del FEES durante los últimos años (incluso más que el crecimiento del PIB) responde, por un lado, al acuerdo del 2010 para que del 8% del PIB destinado a educación pública, el 1.5% sea para el FEES, porcentaje aún no alcanzado (Comisión de Enlace, 2017) y, por el otro, al aumento demográfico (Molina, 2016). Esto difiere con Loría y Martínez (2017) quienes critican que ese aumento no se sustenta en criterios técnicos. Esta última afirmación se alinea a las del FMI, el cual asegura que “(e)l déficit del gobierno central llegaría al 8 por ciento del PIB, por el aumento del gasto en intereses y el gasto en educación, dispuestos por la Constitución’’ (FMI, 2017). El FMI ha recomendado un ajuste fiscal y deja claro su interés en “reformas estructurales para mantener la competitividad’’ (FMI, 2017).

En 2009, el BM publicó un informe a petición del Gobierno de Costa Rica en el cual se plantearon los lineamientos que debía seguir el país en temas económicos, políticos, ambientales y sociales, en un contexto de entrada en vigencia del TLC. Dicho informe estuvo encaminado en la misma línea de los ya citados, pero dirigido específicamente a Costa Rica. Señaló en el plano educativo que “los mecanismos de financiamiento tradicionales usados en Costa Rica, combinados con autonomía universitaria, limitan la capacidad del gobierno de influir enormemente el sistema’’ (Banco Mundial, 2009, p. 25). Se requiere entonces, aseguró, “la búsqueda de mecanismos de financiamiento flexible y de otros incentivos para promover las mejoras en los programas y el desempeño universitario’’ (Banco Mundial, 2009, p. 25).

Además, advirtió que los programas de CONAPE pueden ampliarse y ser ajustados para: “a) proveer mayor ayuda financiera a estudiantes de bajos recursos; b) dar preferencia a estudiantes en ciencia, tecnología e ingeniería en niveles universitarios y de doctorado; c) dar preferencia a los estudiantes que estudian en programas acreditados; d) promover la participación de las mujeres en carreras de ciencias básicas e ingenierías; y d) promover la finalización de estudios a tiempo mediante becas/préstamos, que serían condonados al terminar el programa a tiempo’’ (Banco Mundial, 2009, p. 25).

Sin embargo, esto no sugiere un derecho de acceso a la educación por el hecho de ser ciudadano y ciudadana, sino por ser un consumidor con acceso a préstamos -a veces riesgosos- (Sousa-Santos, 2009).

El trabajo del BM (World Bank, 2011), a propósito del préstamo del 2012, muestra su insistencia de tecnificar la educación para la capacitación del “Capital Humano’’ e invertir en ingenierías para fomentar la innovación y la competitividad. Para el BM no es tolerable que para 2009 un 66% de los estudiantes de universidades públicas del país se graduaran en ciencias sociales y educación y 72% en privadas, mientras que de ciencias básicas e ingenierías solo 20% de públicas y menos del 10% de privadas. Esto está ligado al plan de impulsar la educación técnica/ vocacional en secundaria, ya que según el BM tiene un potencial no utilizado (Banco Mundial, 2009; 2011).

Además, otra situación proviene del movimiento estudiantil. Gómez-Meza y SaxeFernández (2010) reflexionan la forma en la que la autonomía en la UNA ha venido en detrimento ante el “mantenimiento de élites estudiantiles cercanas al poder’’ (p. 8), convirtiendo a representantes estudiantiles y rectores de los países en “countrymanagers del Banco Mundial’’ (Saxe-Fernández, 2008, p. 41). Estas situaciones han llevado a instituciones como la UNA por el rumbo de la mercantilización desde años antes del préstamo del BM, específicamente en los posgrados.

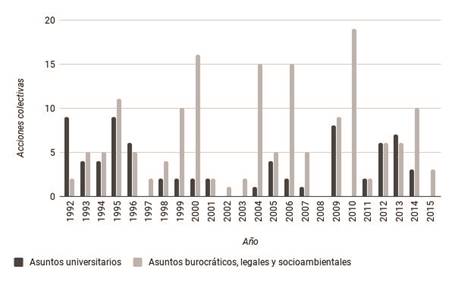

Figura 4

Acciones colectivas lideradas por movimientos estudiantiles de universidades públicas cubiertas por de tres medios de comunicación en Costa Rica.6

Fuente: Elaboración propia a partir del Estado de la Nación (2017b).

Lo que permite evidenciar la figura es la importancia estudiantil como sujeto histórico en los movimientos sociales. Es decir, ha representado una resistencia contra la cristalización del modelo neoliberal en sus momentos más importantes, como el caso del TLC con Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) prohibió a la UCR tomar posición ante el tratado. En el período mostrado hay al menos tres coyunturas de acciones colectivas estudiantiles que han sido, al mismo tiempo, varios de los principales momentos de presión imperial neoliberal: el combo del ICE, el contexto del TLC, la crisis del 2009 y el gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), sin olvidar las protestas contra la minería de ALCOA en los años setenta. De hecho, de los once actos represivos para estas acciones colectivas, cinco se dieron en el gobierno de Oscar Arias Sánchez (20062010) y seis en el gobierno de Chinchilla Miranda.

Apuntes sobre el préstamo del BM y las presiones de la OCDE

El primer préstamo del BM otorgado a la educación universitaria en Costa Rica fue aprobado en agosto del 2012 y finalizado en 2018 (Consejo Universitario, 2012b; UCP, 2017). Este marca un punto de inflexión que puede verse en ambos sentidos; en primer lugar, es la culminación de la construcción de una plataforma adaptada a las exigencias del BM para otorgar empréstitos y, en segundo lugar, marca el ingreso del BM a las universidades como un actor que argumenta bajo sus consideraciones, tener las soluciones a las crisis educativas que enfrentan los países periféricos.

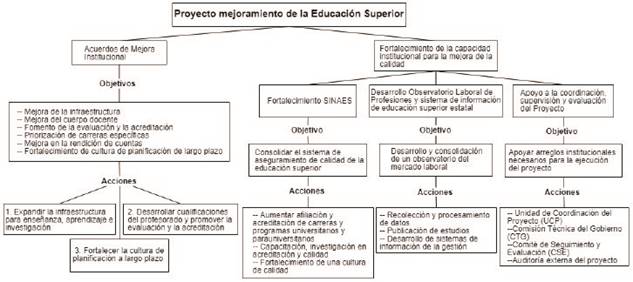

Figura 5

Estructura básica del proyecto del BM para las universidades en Costa Rica.

Fuente: Elaboración propia basado en Banco Mundial (2012).

Este préstamo ha sido polémico por varias razones que son tomadas en cuenta por el BM, las cuales denomina “malentendidos’’, que hacen que el proyecto sea de riesgo medio al haber oposición por la cuestión de la autonomía universitaria. Ante esto, el BM ha decidido tomar en cuenta tres actores principales para mejorar los canales de comunicación; se trata del estudiantado, el sector privado y las asociaciones profesionales (Banco Mundial, 2012). Ha sido criticado también por razones arqueológicas, ambientales y políticas (World Bank, 2012; Estado de la Nación, 2017a), así como por el outsourcing de algunos servicios, tales como jardinería, seguridad y conserjería.

Esto muestra una clara tendencia a la modernización de las universidades públicas para adaptarse a las nuevas demandas de “Capital Humano’’ en el sector privado. En medio de la discusión sobre el préstamo, la actitud del rector de la UCR Henning Jensen Pennington (2012-2020) fue respaldar el acuerdo ya pactado entre, según él, exclusivamente el Gobierno y el BM (Consejo Universitario, 2012a), a pesar de la negativa y desconfianza del estudiantado, quienes se manifestaron en las calles en el año 2013 porque los acuerdos pactados pueden ser modificables en el tiempo (Siles, 2013). Cabe destacar que la documentación del empréstito es “para uso oficial únicamente’’, lo cual muestra la sensibilidad de la información contenida.

Durante la negociación, el Consejo Universitario de la UCR cuestionó el Art. 7, puesto que “representa(ba) una extralimitación de la potestad del legislador ante la aprobación de un préstamo y a su vez, por corresponder a una violación tácita de la autonomía universitaria’’ (Consejo Universitario, 2013, p. 6. Paréntesis propios). Dicho artículo planteaba remitir los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional a la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, a pesar de que anualmente las universidades públicas remiten un informe de la ejecución presupuestaria anual a la Contraloría General de la República (CGR). Según Muñoz-Varela (2012), esto responde a un proceso de “recentralización’’ hacia la CGR sobre los asuntos universitarios, que ha comenzado a tender hacia la medición econométrica de la rendición de cuentas, a pesar de que los parámetros econométricos no miden el impacto social de las universidades en las poblaciones (Solano-Muñoz, 2010).

Otro aspecto del préstamo es el de las poblaciones indígenas. En cuanto al programa para la salvaguardia de los pueblos indígenas, llamado Plan de Pueblos Indígenas (IPP), es un incentivo para que las poblaciones indígenas tengan mayor acceso a la educación. El BM asegura que ha sido exitoso ya que “de 2014 a 2016, los (y las estudiantes indígenas) que obtuvieron puntajes que l(e)s hizo elegibles para la admisión fue de 107 en 2014 y de 221 en 2016’’ (World Bank, 2012, p. 5. Paréntesis propios). En ese sentido, es destacable la posición del BM: “Dejar a esos grupos (rurales, étnicos, lingüísticos...) desfavorecidos y carentes de recursos al margen del sistema educativo terminará por menoscabar la capacidad del país de mantener el progreso educativo y lograr el desarrollo socioeconómico” (Banco Mundial, s.f., p. 1. Paréntesis propios).

Sin embargo, la intención del BM no es precisamente un acceso universal a la educación para mejorar la calidad de vida y la defensa de las poblaciones, sino más bien lograr el prometido desarrollo socioeconómico, mirando a la educación indígena también desde una perspectiva productiva, con el planteamiento de ajustar “la oferta de cursos a la demanda del mercado laboral y a las prioridades para el desarrollo del país’’ (Banco Mundial, 2012, p. 16).

A pesar de que la educación es fundamental para las poblaciones indígenas, el BM tiene un doble discurso sobre estos grupos; por un lado, la educación indígena para el desarrollo y. por el otro, el apoyo y financiamiento de megaproyectos biopiratas, mineros, hidroeléctricos, petroleros, etc., que han provocado el desplazamiento y la muerte de miles de personas campesinas, afrodescendientes, ambientalistas e indígenas en América Latina (Global Witness, 2016).

Es importante enfatizar en la necesidad (o no) de negociar un empréstito. ¿Por qué un préstamo del BM? ¿Acaso el país y el sistema financiero costarricense no cuenta con los fondos para asumirlo? Diversas críticas han hecho eco sobre el modelo de financiamiento de los bancos del Estado, sobre todo, con los recientes casos de corrupción como el del cemento chino, Yanber, o del PH Aguas Zarcas, en los que se movieron más de US$ 100 millones de la banca pública. Por lo tanto, el interés del BM por ejecutar un préstamo no ha sido tanto un asunto financiero, sino geopolítico.

Este préstamo acontece en medio de una creciente discusión sobre el financiamiento de la educación superior pública, la cual, según posiciones como las de Loría y Martínez (2017) de la Academia de Centroamérica, debe generar ingresos propios. En el contexto y la retórica de los organismos internacionales con respecto al déficit fiscal y la necesidad de realizar recortes al gasto público, el FMI considera necesario fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, un aspecto clave y necesario también para el estado de la educación (2017). Además, aconseja condicionar el FEES a las competencias de las universidades (Nozaki et al., 2013).

En los últimos dos años el FMI ha vuelto a lanzar advertencias al Gobierno sobre la necesidad de implementar nuevos ajustes estructurales (FMI, 2017). En esa línea, la OCDE publicó un agresivo informe en el marco de la aceptación de Costa Rica en el Comité de Política Educativa,7 en el que recomienda que los fondos públicos para becas deberían destinarse también a universidades privadas, aumentar los costos de los créditos de universidades públicas y que se aumente el mínimo de pago de estos. Además, ve como un obstáculo la autonomía universitaria y considera necesario redirigir esos fondos para fortalecer la tecnificación de la educación primaria y secundaria (OCDE, 2017b). Loría y Martínez (2017) se suman a afirmar que el financiamiento estatal de la educación debe regirse por parámetros econométricos, a pesar de que la educación vista desde la economía no es un fin en sí mismo.

Estos informes encuentran su legitimación en los momentos de mayor crisis del Estado, en los que, según Escalante-Gonzalbo (2015), el modelo neoliberal se encarga de responsabilizar a 1) el intervencionismo del Estado, 2) los sindicatos y 3) la sociedad civil. Coincidimos con Vargas-Alfaro (2011), quien se refiere a la negociación del FEES de 2011-2015, considerando que “poco favor le hacemos al sistema universitario público con más financiamiento, si le mantenemos las ataduras y regulaciones excesivas que hemos inventado para el sector público’’ (p. 17). Existen complejas situaciones dentro de las universidades que no se solucionan únicamente interviniendo la cuestión del financiamiento, como la precarización laboral, la corrupción, la demanda insatisfecha de cupos, entre otros, pero tampoco se soluciona con un modelo que ha mostrado la intensificación de la exclusión social.

Conclusiones

La reconversión de la educación universitaria que pretende el BM y recientemente la OCDE no sólo responde a un proceso de “globalización’’ de relaciones e intercambios bilaterales, sino más bien a una intención geopolítica compuesta por relaciones desiguales y subordinadas basadas en la visión de la educación como un bien de mercado, que en el contexto del colapso ecosocial mundial, pretende la instrumentalización de cuerpos para maximizar la acumulación de capitales en manos privadas y el saqueo de recursos, pero también la instrumentalización epistémica capaz desmovilizar las organizaciones estudiantiles que históricamente han criticado sus modelos. Aunque su argumento sea económico, su carácter es biogeopolítico.

La premisa del BM -y otros- en torno a la educación parte de la necesidad de adaptaciones a la educación para sacarla de las crisis e impulsar la economía como llave para el desarrollo y el bienestar social. Sin embargo, este modelo, 1) es homogéneo y no se adapta lo suficiente a las condiciones históricas y particulares de los países y las instituciones, 2) pretende debilitar los principios básicos de la autonomía universitaria y el financiamiento público para que ese espacio vacío lo tome el sector privado y 3) la inserción de la educación privada-transnacional no ha cumplido la promesa de una educación más inclusiva y a menores costos en Costa Rica y tampoco ha tenido éxito en otros países en términos sociales.

La visita del FMI y la OCDE es muy clara con respecto a las presiones para realizar nuevos ajustes estructurales, especialmente, sobre los presupuestos en educación por ser uno de los más altos del Estado costarricense, así como en la privatización de bienes comunes y ajustes a la recaudación de impuestos. La administración 20182022 tendrá que lidiar con dichas presiones, en las que al final se ven beneficiados los grandes poderes económicos y políticos que ven en la educación una ventana para la acumulación capitalista y el “adiestramiento’’.

Por lo tanto, es necesario no sólo hacer una lectura crítica del manejo lingüístico como mecanismo de poder de organismos como el BM y la OCDE, que ha calado en las discusiones académicas, estudiantiles y de las altas jerarquías universitarias y gubernamentales, sino que también, es necesario discutir el rumbo histórico que han tenido las universidades públicas costarricenses más allá de su financiamiento y su aporte a las sociedades como un bien social, y de esta forma, considerar otras formas de enfrentar las situaciones educativas más allá del modelo econométrico impuesto desde los enormes poderes económicos y políticos transnacionales y nacionales.

Notas

- 1. Con respecto a la noción de neoliberalismo, Escalante-Gonzalbo (2015) asegura que si bien el concepto puede ser polémico y poco delimitado, sí está bastante identificado al modelo de acumulación capitalista al que se le denomina “neoliberalismo’’.

- 2. Primero conocido como Plan Puebla-Panamá (PPP) en los noventa, es un proyecto para la industrialización con inversión extranjera y criolla, financiado principalmente por el BM, el BID y la Unión Europea. De la mano va también el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) y los polémicos planes de biopiratería, bionegocios e hidronegocios impuestos en la región (Saxe-Fernández y DelgadoRamos, 2003).

- 3. Las tres crisis son: de hegemonía (inserción de otras instituciones en enseñanza universitaria e investigación), de legitimidad (restricciones de acceso) y de institucionalidad (criterios de eficiencia) (Sousa-Santos, 2009).

- 4. El FEES es el presupuesto asignado a las universidades públicas de Costa Rica, excepto la Universidad Técnica Nacional (UTN). Por compromiso, se propuso en 2010 el ascenso del FEES hasta el 1.5% para 2015 (aún no logrado) que se toma del presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública (MEP) que, según el Art. 78 de la Constitución Política, debe representar el 8% del PIB y nunca debe ser menor al del año anterior. El hecho de que el FEES haya crecido más rápido que el PIB en los últimos ocho años se debe más al compromiso del 1.5% que a un incremento descontrolado del FEES. Este presupuesto es negociado cada cinco años por una Comisión de Enlace de la que forman parte los rectores y representantes del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) (Comisión de Enlace, 2017).

- 5. Datos deflactados con IPC; 2015=100. Los datos del BM de Molina (2017) y de Loría y Martínez (2017) difieren de los del Ministerio de Hacienda (2017), sobre todo, entre 2009 y 2015; en los datos del BM, Molina y Loría y Martínez no muestran descensos presupuestarios tan significativos en esos años como sí se observa en los del Ministerio de Hacienda, en los cuales nos hemos basado por ser la fuente utilizada en los tres trabajos citados.

- 6. Los datos no permiten analizar las acciones colectivas en sí mismas, sólo la cobertura periodística.

- 7. Desde 2015, Costa Rica está en proceso de ingresar a la OCDE. Para eso, debe ser aceptada en 22 comités de diversos temas que le dan una serie de directrices que el país debe seguir para tener el visto bueno, basadas en la liberalización de la economía y de los servicios.

Agradecimientos

A Miguel Calderón Fernández, Juan Manuel Retana Céspedes y Julio César Rojas López por sus valiosos aportes y sugerencias a los borradores de este trabajo

Referencias

Aguilar, J.; Trejos, J. D. y Elizondo, M. (Sin fecha). La educación superior estatal costarricense: Un análisis de su estado y financiamiento. San José: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Recuperado de: http://bit.ly/2tlx9LU

Banco Mundial. (1995). La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia. Washington DC: Banco Mundial.

Banco Mundial. (1996). Prioridades y estrategias para la educación. Examen del Banco Mundial. Washington DC: Banco Mundial .

Banco Mundial. (2000). La educación superior en los países en desarrollo: Peligros y promesas. Washington DC: Banco Mundial .

Banco Mundial. (2009). Competitividad en Costa Rica. San José: Banco Mundial.

Banco Mundial. (2011). Mejores Empleos en Costa Rica. El Rol del Capital Humano. Washington DC: Banco Mundial .

Banco Mundial. (2012). Documento de evaluación inicial de un préstamo propuesto por el monto de US$ 200 millones para la República de Costa Rica destinado al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior. Recuperado de: http://bit.ly/2tDSvDZ

Banco Mundial. (2017a). Proyecto de Acceso y Calidad de la Educación Superior (Colombia). Recuperado de: http://bit.ly/2K5lr2q

Banco Mundial. (2017b). Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo sobre la Educación Secundaria Superior (México). Recuperado de: http://bit.ly/2KbNJ7G

Banco Mundial. (28 de abril de 2014). Apoyo del Banco Mundial a la educación: Un enfoque sistémico para lograr el aprendizaje para todos. Recuperado de: http://bit.ly/2yLuRLB

Baza, J.; de Cassia Alves Vaz, R.; Millán, E. y Almeida, R. (2002). Educational Building in Latin America. París: Programme on Educational Building- OECD Publishing. doi: http://dx.doi.org/10.1787/752671026825

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). (1997). La educación superior en América Latina y el Caribe. Documento de estrategia. Washington DC: BID.

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). (2017). Costa Rica y el BID. Recuperado de: http://bit.ly/2yLuXCX

Calderón-Fernández, M. (2015). El camino hacia una comunidad científica: Encuentro de la universidad latinoamericana con la comunidad. Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global 4(2), 77-87.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe). (1996). Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad. Santiago: CEPAL.

Cerdas-Vega, G. (2008). La reforma de la educación universitaria en América Latina. Una aproximación crítica desde el pensamiento Freireano. Buenos Aires: CLACSO.

CGD (Commission on Growth and Development). (2008). The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Washington DC: CGD.

Comisión de Enlace. (2018). Acuerdo para el financiamiento de la educación superior universitaria estatal (FEES). CONARE. Recuperado de: http://bit.ly/2Lh4WA4

CONAPE (Comisión Nacional para los Préstamos de Educación). (2018). Reseña histórica. Recuperado de: http://bit.ly/2JrQnFa

CONESUP (Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada). (2018). Universidades autorizadas. Recuperado de: http://bit.ly/2zJnyEm

Consejo Universitario. (07 de agosto de 2012b). Acta de la Sesión No. 5649. Universidad de Costa Rica. Recuperado de: http://bit.ly/2utgird

Consejo Universitario. (20 de marzo de 2012a). Acta de la Sesión No. 5618. Universidad de Costa Rica. Recuperado de: http://bit.ly/2mkygaO

Consejo Universitario. (28 de mayo de 2013). Acta de la Sesión No. 5726. Universidad de Costa Rica. Recuperado de: http://bit.ly/2NRjwge Constitución Política de Costa Rica (1949).

Didriksson, A.; Herrera-Márquez, A.; Villafán-Aguilar, L. J.; Huerta-Martínez, B. y Torres-Ríos, D. (2016). De la privatización a la mercantilización de la educación superior. México DF: UNAM.

Dollar, D. y Collier, P. (2002). Globalization, growth, and poverty: building an inclusive world economy. Washington DC: World Bank.

Escalante-Gonzalbo, F. (2015). Historia mínima del neoliberalismo. México DF: El Colegio de México.

Estado de la Educación. (2017). Sexto Informe Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación.

Estado de la Educación. (2017a). Vigésimo Tercer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación .

Estado de la Educación. (2017b). Bases de datos Costa Rica. Programa Estado de la Nación. Recuperado de: http://bit.ly/2LilFmL

Facio, R. (1980). La Universidad Santo Tomás de Costa Rica. En: Tunnermann, C. (Ed.). Pensamiento Universitario Centroamericano. San José: Editorial EDUCA.

FMI (Fondo Monetario Internacional). (15 de mayo de 2017). Costa Rica: Declaración al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2017. FMI. Recuperado de: http:/bit.ly/2NSmzES

Gentili, P. (1999). El Consenso de Washington y la crisis de la educación en América Latina. En: Álvarez-Uría, F. (Comp.). Neoliberalismo versus democracia. Buenos Aires: Ediciones de la Piqueta.

Global Witness. (2016). En terreno peligroso. Londres: Global Witness.

Gómez-Meza, J. y Saxe-Fernández, E. (2010). El Banco Mundial y la educación superior. La Universidad pública comercializada: Caso de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Congreso Internacional de Educación Superior, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional. Recuperado de: http://bit.ly/2Lcq3Ui

González-Hernández, B. (2011). Centroamérica emboscada. La situación geo- estratégica de la región en el siglo XXI. Temas de Nuestra América, 50, 93-120.

Hinkelammert, F. (2003). El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido. Heredia: EUNA.

INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). (2017). Índice de Precios al Consumidor. Recuperado de: http://bit.ly/2K570eY

Laverde, M. (2003). Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos Desafíos para la Educación Terciaria. Washington DC: Banco Mundial .

Loría, M. y Martínez, J. (2017). ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica? San José: Academia de Centroamérica.

Marx, K. (1946). El Capital I. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Ministerio de Hacienda. (2017). Leyes de presupuestos. Ministerio de Hacienda. Recuperado de: http://bit.ly/2NmyOIP

Molina, I. (2016). La educación en Costa Rica: de la época colonial al presente. San José: Editoriales Universitarias Públicas Costarricenses y Estado de la Nación.

Molina, I. (2017). Estadísticas de financiamiento, salarios docentes, matrícula, cobertura y graduación en la educación costarricense: Una contribución documental (1827-2016). San José: CIHAC.

Muñoz-Varela, L. (2012). Enfoque por competencias y mercado de trabajo. Nuevas tendencias para la educación universitaria. Actualidades Investigativas en Educación12(2), 01-30. doi: 10.15517/aie.v12i2.10283

Muñoz-Varela, L. (2014). Políticas públicas de financiamiento de la educación superior. Implicaciones para la universidad pública. Actualidades Investigativas en Educación13(3), 01-44. doi: 10.15517/aie.v13i3.12032

Nozaki, M.; Kolerus, C.; Mulas-Granados, C. y Soto, M. (2013). Costa Rica: Opciones para racionalizar el gasto del gobierno central. San José: FMI.

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). (2017a). Análisis de la OCDE acerca de las políticas nacionales para educación: La educación en Costa Rica. San José: OCDE.

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). (2017b). Educación en Costa Rica. Aspectos destacados 2017. San José: OCDE .

Rodríguez-Rojas, O. (2010). Un modelo para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Actualidades Investigativas en Educación10, 01-32. doi: 10.15517/aie.v10i4.10157

Ruiz, Á. (2000). La Educación Superior en Costa Rica. Tendencias y retos en un nuevo escenario histórico. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Saxe-Fernández, E. (2005). Colapso Mundial y Guerra. San José: Amo al Sur Editorial.

Saxe-Fernández, J. (2008). Banco Mundial y la enseñanza superior en América Latina. Universitas 9, 29-42.

Saxe-Fernández, J. y Delgado-Ramos, G. (2003). Banco Mundial y desnacionalización integral en México. México DF: CEIICH-UNAM.

Saxe-Fernández, J. y Delgado-Ramos, G. (2004). Imperialismo y Banco Mundial. Madrid: Editorial Popular.

Semanario Universidad. (28 de noviembre de 2013). Grupo de encapuchados toma edificio de Ciencias Sociales de la UCR. Semanario Universidad. Recuperado de: http://bit.ly/2uFKyyh

Siles, O. (31 de mayo de 2013). Estudiantes arman bronca contra dinero prestado. Diario Extra. Recuperado de: http://bit.ly/2L2qkdh

Solano-Muñoz, E. (2010). La crisis contemporánea de la financiación de la educación superior en Costa Rica. Un eslabón más de la estrategia neoliberal. Actualidades Investigativas en Educación 10, 01-21. doi: 10.15517/aie.v10i4.10159

Solovey, M. (2001). Project Camelot and the 1960s Epistemological Revolution. Rethinking the Politics-patronage-social Science Nexus. Social Studies of Science 31, 171-206. doi:10.1177/0306312701031002003

Sousa-Santos, B. (2007). La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad. La Paz: CIDES-UMSA.

UCP (Unidad Coordinadora del Proyecto). (2012). Proyecto Mejoramiento de la Educación Superior Costarricense. San José: Banco Mundial . Recuperado de: http://bit.ly/2L3Ic7C

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). (04 de diciembre de 2013). La UNESCO reafirma su apoyo a la reforma educativa mexicana. UNESCO. Recuperado de: http://bit.ly/2Niw7Ie

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 1995). Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior. París: UNESCO.

Vargas-Alfaro, L. (2010). Reflexiones sobre el fondo de la educación superior pública (FEES). Actualidades Investigativas en Educación 10, 01-22. doi: 10.15517/aie.v10i4.10155

Vargas-Solís, L. P. (2006). Entre la vida y el mercado. Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana (TLC- EUCARD). Implicaciones para la educación. San José: EUNED.

Winkler, D. (1990). Higher Educationin Latin America. Issues of Efficiency and Equality. Washington DC: World Bank Discussion Papers.

World Bank. (1999). Education Sector Strategy. Washington DC: World Bank .

World Bank. (2011). Project Information Document (PID) Concept Stage. World Bank. Recuperado de: http://bit.ly/2motObq

World Bank. (2012). Restructuring Paper on a Proposed Project Restructuring of Costa Rica Higher Education. World Bank. Recuperado de: http://bit.ly/2L3bof1

World Bank. (2017). Costa Rica Higher Education. World Bank. Recuperado de: http://bit.ly/2NSRDVj

World Bank. (Sin fecha). Estrategia de Educación 2020 del Banco Mundial. Versión preliminar del resumen. World Bank. Recuperado de: http://bit.ly/2NTMkVv