Artículo de Investigación

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 3.0 Internacional.

Recepción: 21 Febrero 2017

Corregido: 14 Abril 2017

Aprobación: 14 Junio 2017

Resumen: Objetivo: analizar el desgaste ocupacional y las manifestaciones psicosomáticas en docentes de la ciudad de Santa Marta-Colombia. Materiales y Métodos: la muestra estuvo conformada por 76 participantes, de la ciudad de Santa Marta-Colombia, se les aplicó la Escala de Desgaste Ocupacional. El estudio fue de tipo cuantitativo, no experimental, de carácter descriptivo y transversal. Resultados: sugieren que la mayoría de los docentes examinados tienen bajo nivel de desgaste ocupacional, sin embargo, existen algunos docentes con nivel alto de desgaste ocupacional (1,3%; 3,9% y 1,3% en agotamiento, despersonalización e insatisfacción de logros, respectivamente) o en riesgo de sufrirlo puesto que, entre el nivel medio y el nivel arriba del término medio hay un porcentaje significativo que tiene agotamiento (18,4%), despersonalización (42,1%) e insatisfacción de logros (3,9%). Además, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos en ninguna de las dimensiones y se evidenció que existe una correlación estadísticamente significativa entre desgaste ocupacional, variables sociolaborales y manifestaciones psicosomáticas. Conclusión: el desgaste ocupacional pudiera reflejarse en la salud de los docentes mediante manifestaciones psicosomáticas, por lo que se sugiere acciones de promoción y prevención en salud.

Palabras clave: agotamiento profesional, docentes.

Abstract: Objective: to analyze the occupational wear and the psychosomatic manifestations in teachers of the city of Santa Marta-Colombia. Materials and Methods: the sample consisted of 76 participants, from the city of Santa Marta-Colombia, were applied the Occupational Wear Scale. The study was a quantitative, non-experimental, descriptive and cross-sectional study. Results: the results suggest that the majority of teachers surveyed have low occupational wear, however, there are some teachers with high occupational wear (1.3%, 3.9% and 1.3% in exhaustion, depersonalization and dissatisfaction achievement) respectively or at risk for, since, among the middle level and the level above the average there is a significant percentage that has exhaustion (18.4%), depersonalization (42.1%) and dissatisfaction achievement (3.9%). In addition, no statistically significant differences were found between the sexes in any of the dimensions and it was evidenced that there is a statistically significant correlation between occupational wear, socio-labor variables and psychosomatic manifestations. Conclusion: burnout could be reflected in the health of teachers through psychosomatic manifestations, suggesting actions of promotion and prevention in health.

Keywords: occupational wear, teachers.

Fernández MP. Relación entre desgaste ocupacional y manifestaciones psicosomáticas en una muestra de docentes colombianos de la ciudad de Santa Marta. Arch Med (Manizales) 2017; 17(1):78-90.

Archivos de Medicina (Manizales), Volumen 17 N° 1, Enero-Junio 2017, ISSN versión impresa 1657-320X, ISSN versión en línea 2339-3874. Fernández M.P.

Introducción

El Desgaste Ocupacional es una de las problemáticas actuales que ha tenido relevancia científica, esto puede ser debido a los cambios económicos, sociales, legales, tecnológicos y por ende, personales a los que el individuo está expuesto constantemente; trayendo consigo consecuencias negativas para su desarrollo profesional, familiar y social. La Organización Mundial de la Salud considera el estrés laboral uno de los factores sociales determinantes de la salud de la población; por lo que se puede concebir al desgaste ocupacional como un problema de salud pública [1].

Las causas primordiales del desarrollo del síndrome de burnout han sido vinculadas a características individuales, grupales y organizacionales. La evidencia científica actual da cuenta de la diversidad de estudios en diferentes poblaciones, por lo que, algunos autores han deducido que el componente estresor viene dado más bien, por la interacción persona-trabajo, donde el mecanismo de enfrentamiento ante situaciones exigentes afectaría el rol profesional y las expectativas en el contexto laboral; de igual forma, la ambigüedad de rol, los conflictos y la sobrecarga laboral son variables que dejan expuestos a los sujetos ante el burnout [2]. Algunas consecuencias negativas para la salud producto del desgaste ocupacional son: baja autoestima, depresión, ansiedad, frustración, trastornos psicosomáticos, falta de motivación, problemas en las relaciones sociales, estilos de afrontamiento disfuncionales, entre otras. Además, se ha vinculado con déficits neuroendocrinos del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal lo que puede derivar en el incremento de la probabilidad para desarrollar enfermedades de tipo cardiovascular. Así mismo, hay evidencia que muestra correlaciones con síndromes metabólicos y hábitos de vida poco saludables, como el sedentarismo y consumo de sustancias [3].

A nivel mundial diversos estudios han centrado su interés en analizar el síndrome de burnout también llamado desgaste ocupacional, síndrome del quemado o agotamiento [1, 4-6].

El Síndrome de Burnout, es la respuesta que se emite de cara al estrés recurrente y al nivel de sobrecarga en el ámbito laboral [7]. Para Maslach se debe a un estrés crónico por contacto caracterizado por un conjunto de síntomas, fundamentalmente, son el resultado del agotamiento emocional y la despersonalización que a su vez origina una reducción del desarrollo profesional [8].

El desgaste ocupacional no es distante de la concepción de Maslach [9], se manifiesta en tres dimensiones: agotamiento, despersonalización e insatisfacción de logros. El agotamiento lo vincula con la energía y cansancio al levantarse por las mañanas, grado de agotamiento, horas de descanso, si el trabajo genera tensión y se siente presionado. Plantea que pudiera asociarse con factores psicosomáticos como: sueño, satisfacción sexual, manifestaciones gastrointestinales, de tipo psiconeurótico, dolores en diferentes partes del cuerpo, indicadores de ansiedad y depresión [9].

En cuanto a la despersonalización, Uribe la relaciona con problemas en el trato a los demás; la forma de comunicarse, la cortesía, el interés por la interacción, cómo son sus relaciones: frías, irritables, con actitudes negativas o si culpa cínicamente al usuario justificando el maltrato que les da [10]. También se ha referido que la despersonalización va acompañada habitualmente de una pérdida de motivación hacia el quehacer profesional. El profesional despersonalizado trata de distanciarse no sólo de las personas a las que ofrece el servicio, sino también de los compañeros de trabajo, mostrándose cínico, irónico e incluso hace uso de etiquetas despectivas, al mismo tiempo que los culpa de sus frustraciones y de su declive en el rendimiento laboral [9].

Y finalmente, la insatisfacción de logros está vinculada con las dificultades que la persona siente en relación a su trabajo: si es monótono, le gusta, lo supone interesante, realiza su trabajo con pasión, compromiso; además, si considera que se desempeñaría mejor en otro empleo, y siente que podría ser más eficiente en otro lugar; todo ello ocasiona problemas con compañeros [9].

En lo que respecta a los factores psicosomáticos, el autor indica que es aquella sintomatología vinculada con: el sueño, psicosexuales, gastrointestinales, psiconeuróticos, dolor, indicador de ansiedad e indicador de depresión [9].

Estudios recientes evidencian [2,11,12] que en los docentes se originan problemas psicológicos y somáticos que causan grave daño a su quehacer profesional, afectando la calidad de la enseñanza y la relación con los estudiantes. Además, añaden que hay repercusiones a nivel personal, familiar y laboral; entre las consecuencias personales del burnout estarían la dificultad para desconectarse del trabajo, cansancio, problemas gastrointestinales, dificultades de sueño, de espalda, cuello, dolores de cabeza, sudor frío, náuseas, enfermedades coronarias, taquicardia, incremento de enfermedades virales y respiratorias, falta de autorrealización, entre otras. A nivel familiar las consecuencias del burnout estarían asociadas con: tensión, agotamiento físico y psicológico con momentos de irritación, cansancio para escuchar y hablar sobre otras personas. Entre las repercusiones a nivel laboral mencionan a: la ineficacia laboral, insatisfacción laboral, pérdida de interés por la enseñanza, disminución de la motivación, entre otras [2].

En Colombia se han realizado diversos estudios sobre el burnout en docentes, en uno de ellos [13] en la subescala desgaste emocional, la proporción más alta la obtuvieron los catedráticos con un 20%, seguido de los educadores ocasionales con un 9% y finalmente, los docentes de planta con un 8%. Al sumar el nivel moderado y el nivel alto los autores afirmaron que los docentes de planta presentaron mayor desgaste emocional con un 33% seguido de los catedráticos con un 32% y finalmente los ocasionales con un 27%. En despersonalización se encontró un bajo nivel en los tres grupos de docentes. Concluyen que aunque no hay evidencia de la presencia del síndrome del quemado, existe una tendencia a presentarlo, principalmente, en profesores contratados por horas [13].

En otra investigación los resultados mostraron que el 78,2% de los docentes presentaron bajo nivel de síndrome de burnout; 2,3% son propensos a presentar burnout y el 19,5% presenta un alto nivel de burnout (fase final). Además, el 0,03% de los docentes tienen mayores niveles de cansancio emocional dependiendo de los años de antigüedad; el 0,01% refiere un nivel alto de despersonalización debido al nombramiento docente y el 0,02% tiene índices altos de despersonalización si residen en el distrito de Independencia [14].

Algunos autores mostraron que el 15% de los docentes del colegio privado presentaba un nivel moderado de síndrome de burnout y el resto se encontraba dentro de la normalidad [15]. Mientras que, en el colegio público el 22% de los docentes estaba en el nivel moderado y el resto en el nivel normal. Específicamente, en la dimensión de agotamiento emocional se observó que el 72% de los docentes de ambas instituciones no se sienten agotados, el 85% no piensan que su trabajo afecta negativamente sus relaciones sociales y el 80% expresan no sentirse deprimidos por causa de su profesión. En cuanto a la dimensión de despersonalización el 2% de los docentes de la institución privada se encuentra en el nivel moderado mientras que en la institución pública se encontró el 11% en este mismo nivel. Finalmente, se estimó en la dimensión falta de realización personal que el 33% de los docentes del colegio privado se hallaron en el nivel moderado y el 21% de los docentes de la escuela pública se encuentran en un nivel intermedio [15].

Un estudio que arrojó datos sobre variables sociodemográficas como edad, sexo, estado civil, antigüedad laboral, etc [16], predominó el sexo femenino con el 57,90%; además del agotamiento emocional como la principal área afectada en los docentes; con 34,4% en nivel medio y 35,1% en el nivel alto. En despersonalización, la mayor parte de los sujetos (66,5%) indicaron bajo nivel de afectación. La prevalencia del Síndrome de Burnout en todo el grupo fue de 21%. Los resultados entre la asociación del agotamiento emocional y las características sociolaborales concluyeron que respecto al sexo no hay una asociación estadísticamente relevante. Por otra parte, algunos docentes de la escuela de bioanálisis presentaron un riesgo más alto de padecer agotamiento emocional, que los de la escuela de medicina, sin embargo, estadísticamente esta asociación no fue significativa [16].

En la misma línea, los resultados de otro estudio donde los docentes presentaron un 47,4% de agotamiento emocional distribuidos así: nivel alto el 23,7% y nivel medio el 23,7%; en despersonalización un 26,9% donde el 3,8% estuvo en un nivel alto y 23,1% en el nivel medio y finalmente, el 7,7% mostraron altos niveles en la falta de realización personal [17]. Además concluyeron que el 36,5% de los docentes no tenía ninguna dimensión quemada; el 35,3% tenía daño en 1 dimensión; el 22,4% en 2 dimensiones y el 5,8% en las tres dimensiones, es decir, una prevalencia del 63,5% [17].

Los autores anteriormente señalados encontraron una asociación importante entre el síndrome de burnout y el sexo femenino encontrándose dos veces mayor riesgo en el sexo femenino, además dos veces más riesgo en aquellos docentes menores de 45 años y el triple de riesgo en personal académico con grado de doctor para presentar agotamiento emocional [17]. En despersonalización se encontró una relación con el tiempo de trabajo, las personas que trabajaron menos de 5 años tienen el triple de riesgo para presentar despersonalización. Referente al grado académico, también se nota una asociación por lo que, cualquier otro grado diferente a la titulación de doctor tiene un riesgo menor de presentar despersonalización [17].

Otros estudios han indicado que en la práctica docente existen diversas condiciones que hacen vulnerable al profesional para manifestar enfermedades de índole psicológica, emocional y física. De esta manera, es frecuente encontrar docentes que padecen de complicaciones psicosomáticas [18].

El burnout también se ha asociado de manera positiva con el conflicto trabajo-familia y de forma negativa con la satisfacción laboral [19]. Otros han afirmado que se relaciona de forma inversa tanto con la variable Apoyo Social [20] como con Satisfacción Laboral [21]. Tales son las consecuencias del burnout en los profesionales de la docencia que éste síndrome también ha sido vinculado con su deserción de la disciplina [22].

Adicionalmente, existen estudios a nivel internacional y nacional que han relacionado el burnout con las condiciones de trabajo ofrecidas en las instituciones públicas [1, 23-26]; además con las razones por las cuales el docente eligió la carrera: económicas, sociales o por vocación [27, 28]; con la falta de participación en la toma de decisiones, igualmente con ambigüedad de roles [29] y con la autoestima del docente [30]. Incluso hay estudios que revelan que la interrelación que los docentes tienen con los padres de los alumnos puede ser causa de burnout [31].

El Objetivo principal del presente estudio fue analizar el Desgaste Ocupacional en docentes de la ciudad de Santa Marta-Colombia.

Materiales y Métodos

Participantes

La muestra estuvo conformada por 76 docentes, de Santa Marta-Colombia con rangos de edad entre los 19-70 años. Los participantes del presente estudio fueron todos aquellos docentes que fueron convocados por la Secretaría de Educación Distrital para la convocatoria de cargos laborales realizada en el año 2014. En cuanto a las variables se cuantificó el agotamiento, la despersonalización e insatisfacción de logro, para luego obtener el nivel de desgaste ocupacional, adicionalmente, se cuantificaron los factores psicosomáticos, de acuerdo a la descripción del manual de la EDO [9] y descrita con mayor detalle en el apartado de instrumento.

Instrumento

El instrumento utilizado fue la Escala de desgate ocupacional (EDO) [9], el cual tiene 130 reactivos y su objetivo es evaluar el desgaste ocupacional en adultos, valora tres dimensiones: agotamiento, despersonalización y satisfacción (Insatisfacción de logro); adicionalmente, analiza las posibles manifestaciones o síntomas psicosomáticos que pueden ser ocasionados a causa del desgaste ocupacional. El instrumento permite decir el grado de burnout de acuerdo con el modelo de Leiter en cuatro fases: sano, normal, en peligro y quemado. En el presente estudio los resultados se calificaron utilizando el puntaje T, con valores de 0 a 100. La Escala EDO revela el desgaste ocupacional y los factores psicosomáticos en 6 niveles: a) Muy alto: 71-100; b) Alto: 61-70; c) Arriba del término medio: 51-60; d) Abajo del término medio: 40-49; e) Bajo: 30-39; f) Muy bajo: 0-29. Esta categorización es para cada subescala. La escala total de desgaste ocupacional es la resultante del nivel de agotamiento, despersonalización e insatisfacción de logro [9].

La Escala de desgate ocupacional (EDO) ha sido validada en México. El alfa de confiabilidad de esta prueba es de .8910 y la validez de esta se comprobó realizando una confirmación literaria entre desgaste ocupacional y las otras variables demográficas, laborales y psicosomáticas [9].

Procedimiento

La Secretaría de Educación Distrital contactó a los participantes, teniendo en cuenta la convocatoria para cargos laborales realizada en el año 2014. Posteriormente, hicieron contacto con autoridades de la Facultad de Psicología- Sede Santa Marta, quienes citaron a los participantes y se les explicó el objetivo de la valoración, además, se firmó el consentimiento informado. Se aplicó la Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) de forma grupal con una duración aproximada de 2 horas. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación del programa.

Diseño

El estudio fue cuantitativo, de tipo no experimental, diseño descriptivo, y de corte transversal.

Análisis de resultados

Para el análisis estadístico se utilizó el IBM SPSS v.23 (IBM Corp). Para probar la relación entre las medidas en escala nominal se emplearon pruebas de Chi Cuadrado, con un grado de significación α = 0,05. Se utilizaron medidas de tendencia central y de dispersión, frecuencias y porcentajes. Las correlaciones entre variables medidas en escala numérica se hicieron con el método de Pearson.

Resultados

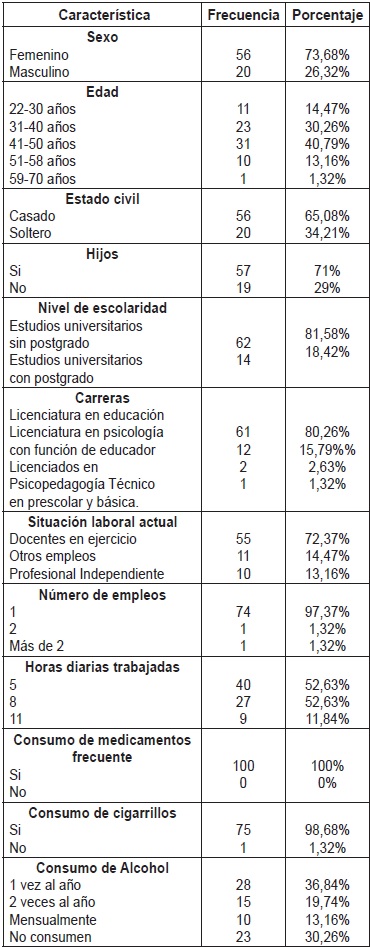

Participaron en el estudio una muestra de 76 docentes de la ciudad de Santa Marta-Colombia. 56 (73,68%) participantes eran del sexo femenino (Tabla 1). En cuanto a la edad el 14,47% tenía entre 22-30 años. En lo que respecta al estado civil 50 (65,08%) participantes eran casados. Además, se encontró que: 19 participantes no tenían hijos (25%); en relación con el número de hijos 25 participantes tenían 2 hijos (32,90%).

Características sociodemográficas y de salud

Fernández-Daza, M (2016).

Sobre su formación profesional 81,58% docentes tienen título universitario de pregrado etc. Específicamente, los participantes tienen Licenciatura en educación (80,26%).

Con respecto a la situación laboral se encontró que 55 (72,37%) de los participantes eran docentes en ejercicio, en cuanto al número de empleos 74 (97,37%) docentes tienen 1 solo empleo. Sobre el número de horas diarias trabajadas por los docentes se encontró que 40 (52,63%) trabajan 5 horas.

En lo que respecta al estado de salud y hábitos de vida se evidencio que el 100% de los docentes toman medicamentos frecuentemente, 75 (98,68%) participantes fuman; en cuanto al consumo de alcohol 28 (36,84%) docentes ingieren alcohol 1 vez al año.

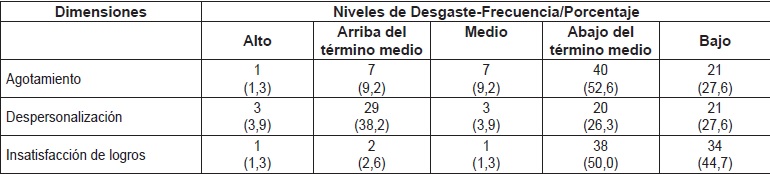

Ahora bien, sobre el desgaste ocupacional de la muestra total se encontró que: en agotamiento 40(52,63%) docentes se encuentran abajo del término medio. En despersonalización se obtuvo que 29 (38,20%) docentes se encuentra arriba del término medio. En la Insatisfacción de logros, los resultados fueron que 38(50%) se encuentran abajo del término medio. En líneas generales la mayoría se encuentra entre los niveles medio y abajo del término medio, excepto, un 38,2% ubicado arriba del término medio en despersonalización (Tabla 2).

Niveles de Desgaste Ocupacional de la muestra

Fernández-Daza, M (2016).

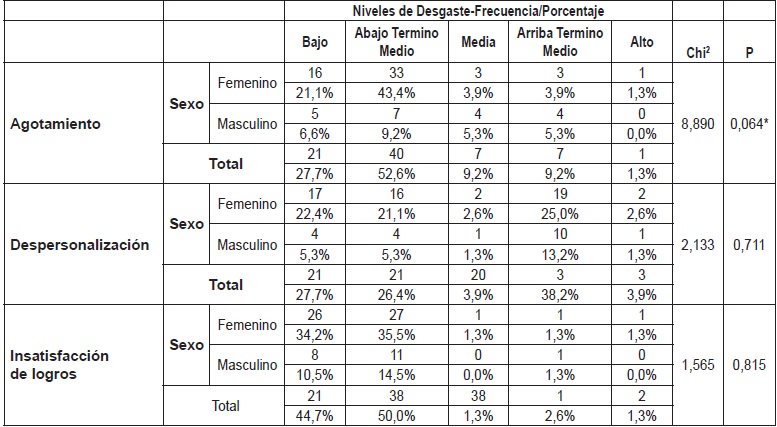

En lo que respecta al desgaste ocupacional de acuerdo al sexo, se evidencian los resultados de cada dimensión en la Tabla 3.

Niveles de Desgaste Ocupacional por Sexo

Fernández-Daza, M (2016).

En Agotamiento se puede ver que la mayoría de los docentes se encuentran concentrados entre el nivel abajo del término medio en ambos sexos. Mientras que, en despersonalización la mayoría de los participantes del sexo femenino se encuentran en el nivel arriba del término medio. Igualmente sucede con los participantes del sexo masculino. En la dimensión Insatisfacción de logro el 69,7% de los docentes del sexo femenino se encuentran entre el nivel abajo del término medio. Mientras que, los docentes del sexo masculino suman un 25% en estos niveles.

En líneas generales se puede decir que la mayoría de los participantes tanto el sexo femenino como del sexo masculino se ubican entre el nivel medio y el nivel bajo de las tres dimensiones, a excepción del nivel arriba del término medio de despersonalización donde se encuentra un 25,0% de participantes del sexo femenino y un 13,2% del sexo masculino. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos en ninguna de las dimensiones.

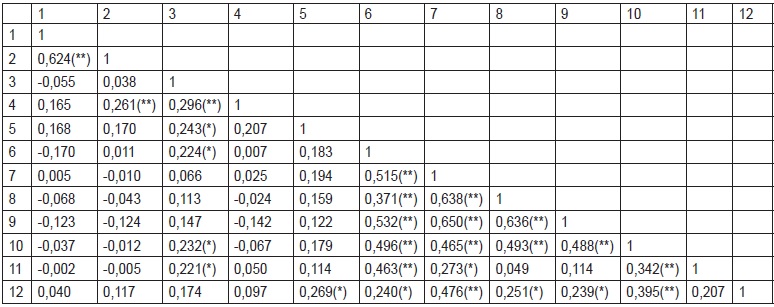

Finalmente, al analizar la correlación entre desgaste ocupacional, variables sociodemográficas y factores psicosomáticos se puede confirmar la relación alta existente algunos, los índices mayores que se correlacionaron de manera positiva correspondieron a: número de trabajos con horas trabajadas por día. Se puede observar en la Tabla 4 que la dimensión agotamiento fue la que se correlacionó con más factores psicosomáticos, específicamente con: dolor, trastornos del sueño y el indicador de ansiedad; insatisfacción de logros se correlacionó con el indicador de depresión; mientras que la despersonalización no se correlacionó con ningún factor psicosomático.

Correlación de Pearson Desgaste Ocupacional y Factores Psicosomáticos.

Nota: 1= Nro. de Trabajos; 2= Horas x día trabajadas; 3= Agotamiento; 4=Despersonalización; 5=Insatisfacción de logros; 6=T. Sueño; 7=T. Psicosexuales; 8=T. Gastro-Intestinales; 9=T. Psiconeuróticos; 10=Dolor; 11=Indicador de Ansiedad; 12=Indicador de Depresión.

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fernández-Daza, M. (2016).Discusión

En la actualidad, uno de los ámbitos con mayor evidencia científica para identificar el desgaste ocupacional es el contexto educativo puesto que los docentes están expuestos a diversos factores simultáneamente que pudieran reflejarse en el área laboral, además de, ocasionar un detrimento en su salud general. [1,2,4,5].

La muestra del presente estudio estuvo conformada por 76 docentes de la ciudad de Santa Marta-Colombia, de los cuales la mayoría eran del sexo femenino (73,68%), el 81,05% tenía entre 31 y 50 años; el 65,08% era casado, la mayoría tenía hijos y un nivel de formación con estudios universitarios sin posgrado. La mayor proporción de docentes eran licenciados en educación; el 97,37% tenía sólo 1 empleo; predominaron los que trabajaban entre 5 y 8 horas; sin embargo, el 100% tenía hábitos de vida poco saludables porque consumían medicinas frecuentemente, además de cigarrillos.

En lo que respecta al desgaste ocupacional en el presente estudio algunos docentes se encontraron en el nivel arriba del término medio (38,2%) y nivel alto (3,9%) resultando al adicionar ambas proporciones un 42,1% de los docentes de la muestra en la dimensión despersonalización. Contrario a los resultados arrojados por el estudio Ferrel, Pedraza y Rubio quinenes encontraron que en la despersonalización había un bajo nivel en los tres grupos de docentes [13].

La presente investigación arrojó que la mayor concentración de la muestra tenía niveles bajos y abajo del término medio de desgaste ocupacional, específicamente, el 80,2% en agotamiento; 53,9% en despersonalización y 94,7% en insatisfacción de logro. Igualmente, se evidenció que en el nivel alto 1,3% de los participantes mostró agotamiento, 3,9% despersonalización y 1,3% insatisfacción de logro. Resultados similares a los obtenidos en el presente estudio, la investigación de otros autores Yslado, Núñez y Norabuena [14] porque un 78,2% de su muestra presentó bajo nivel de síndrome de burnout. Asimismo, presentó semejanzas en el nivel alto de burnout, puesto que en su estudio revelan que menos de la cuarta parte (19,5%) de los participantes se encontraban en esta posición.

Caso opuesto con el estudio de Patlán [19] cuyos resultados fueron: prevalencia alta del 12 %; media 70 % y baja de 18 % de desgaste ocupacional.

El estudio también guarda parecido con otras investigaciones Díaz, López & Varela [15] porque mostraron niveles bajos de desgaste ocupacional en los docentes analizados. Pero, no encontraron niveles altos de desgaste ocupacional, a diferencia del presente estudio.

En este estudio el sexo femenino y el estado civil casado fueron predominantes (73,68%) y 65,08% respectivamente. Resultados similares aunque en menor proporción fueron encontrados por Borges, Ruiz, Rangel y González (57,90%) [16]. No obstante, guarda discrepancias en cuanto a la dimensión afectada ya que en ese estudio la mayor afectación fue agotamiento y aquí fue despersonalización. Guarda más parecido con los estudios colombianos de Ibáñez [32] donde también predominó el sexo femenino (66,67%) y el estado civil casado (64,44%).

Siguiendo con la idea, los resultados de este estudio también son similares con la investigación de Ruiz, Pando, Aranda y Almeida [17] quienes encontraron que el 62,8% de los docentes examinados correspondían al sexo femenino contra un 73,68% en este estudio. Pero, encontraron una relación significativa entre el sexo femenino y el agotamiento, contrario a lo que se reporta en los resultados de esta investigación. No obstante, hay discrepancias en el nivel de desgaste ocupacional en la dimensión de agotamiento puesto que un 23,7% de los docentes se encontraba en el nivel alto de agotamiento y en el presente estudio fue de 1,32%. Además, en el presente estudio solo el 10,74% del total de la población evaluada presento agotamiento, caso contrario, a Ruiz, Pando, Aranda y Almeida [17] que fue de 47,4%. Igualmente, en la dimensión de despersonalización porque un 26,9% de los docentes se hallaron en el nivel alto y medio, pero, en el actual estudio fue de 46,0%.

En el presente estudio, se encontró que en relación al nivel alto y el nivel arriba del término medio hay un 10,5% de docentes con agotamiento; 42,1% con despersonalización y 3,9% con insatisfacción de logros. En el nivel medio, se halló un 9,2% con agotamiento; 3,9% con despersonalización y 1,3% se siente insatisfecho con sus logros. Mientras que, el 80,2% de los docentes presentaron un nivel abajo del término medio y un nivel bajo de agotamiento; el 53,9% despersonalización y 94,7% de insatisfacción de logros en estos niveles. Diferentes a los datos arrojados por Muñoz y Correa [24] quienes obtuvieron una prevalencia alta de burnout en el 16%, media en el 43% y baja en el 41% de la población.

En líneas generales, de acuerdo con los resultados mencionados se puede inferir que la mayoría de los docentes examinados en el presente estudio tienen un bajo nivel de desgaste ocupacional; sin embargo, existen algunos docentes con nivel alto de desgaste ocupacional (1,3%; 3,9% y 1,3% en agotamiento, despersonalización e insatisfacción de logros, respectivamente) o en riesgo de sufrirlo puesto que en las tres dimensiones, específicamente, entre el nivel medio y el nivel arriba del término medio hay un porcentaje significativo que tiene agotamiento (18,4%), despersonalización (42,1%) y el que menor porcentaje se obtuvo en insatisfacción de logros (3,9%).

Para concluir, en el presente estudio existe una correlación estadísticamente significativa entre desgaste ocupacional, variables sociolaborales y factores psicosomáticos, específicamente se observó que, el número de trabajos tienen una correlación alta con el número de horas trabajadas y la dimensión agotamiento se correlaciona con mayor número de manifestaciones psicosomáticas, seguida de insatisfacción de logros. Acorde con otros trabajos de Uribe-Prado, Flores, Galicia y Saisó [33] sólo que a diferencia de los autores no se encontraron correlaciones en la dimensión despersonalización.

No hay que perder de vista el contexto en el cual fue realizado el estudio, los docentes se postulaban para un cargo en la Secretaría de Educación Distrital, lo que pudiera afectar los resultados en cuanto al número de trabajo actual porque, aunque los datos arrojaron que la mayoría de docentes señalaron que sólo tenían 1 trabajo, en la realidad se observa lo contrario, debido al salario bajo que tienen; lo que a su vez le podría ocasionar mayor desgaste físico, emocional y por ende ocupacional.

Por otra parte, quizás por tanta carga laboral la mayoría de los docentes de la muestra (81,58%) no tienen tiempo para realizar estudios universitarios de postgrado, hay que recordar que la realización de sus actividades docentes no sólo se limitan al contexto laboral sino que se extienden al familiar, restringiendo su tiempo para dedicarlo a su formación, así como también para el esparcimiento y disfrute. Caso contrario, la formación posgradual del docente podría contribuir a mejorar la calidad de su enseñanza y su satisfacción laboral.

Una explicación para estos resultados podría ser la exposición continuada de los docentes a diversos factores de riesgo tales como: las innumerables tareas que tienen, sumada a la permanente y estricta supervisión, revisión de tareas, planificación de actividades, excesiva concentración y trabajos administrativos, largas jornadas de trabajo, salarios bajos, vigilancia y observación constante de los estudiantes, años de antigüedad, trabajo excesivo y en algunos casos desinterés y poca de motivación. En línea con los estudios de Bhatt & Ramani [34] y Cansoy, Parlar & Kılınç [35]. Adicionalmente, mencionar que se está de acuerdo con los planteamientos de Al-Adwan & Al-Khayat cuando señalan la importancia de los años de experiencia docente [36].

Aunado a ello las particularidades de cada docente: razones por las cuales eligió la profesión (económicas, sociales o por vocación), compromisos familiares, sociales y personales que a la larga podrían generarle desgaste y déficits en su calidad de vida repercutiendo en su salud como trastornos del sueño, ansiedad, depresión y dolor, en este caso. Cabe también mencionar, las habilidades y actitudes personales, además de, las estrategias de afrontamiento empleadas.

Hay que tener en cuenta también que en la medida en que el docente se sienta satisfecho con su labor, con el ambiente laboral y compañeros, en esa medida obtendrá mejores resultados positivos a nivel individual y organizacional. Lo que a su vez, podría influir significativamente en la forma en que realiza su trabajo, su grado de compromiso, esfuerzo y motivación.

La mayoría de los docentes participantes en el estudio tuvieron bajo nivel de desgaste ocupacional, pero, algunos arrojaron un nivel alto o están en riesgo de sufrirlo puesto que, hubo docentes entre el nivel medio y el nivel arriba del término medio que tenían agotamiento, despersonalización e insatisfacción de logros.

Finalmente indicar que, entre las limitaciones principales de la presente investigación están los escasos estudios publicados en contexto latinoamericano, especialmente, en Colombia donde se utilice la EDO para valorar el desgaste ocupacional en docentes.

Conflictos de interés:

No existen conflictos de interés.

Fuentes de financiación:

La propia autora.

Literatura citada

Olaya C. Síndrome de Burnout o síndrome de agotamiento profesional (SAP) en el trabajo de los docentes distritales de la localidad de Usme. Tesis de Maestría. Bogotá. Universidad Militar Nue- va Granada; 2015.

Gutiérrez RJ, Herrera CO, Núñez CT, Magnata EV. Síndrome de Burnout en una muestra de profesores/as de enseñanza básica de la ciu- dad de Copiapó. Summa Psicológica UST 2014; 11(2):115-134.

Hurtado D, Pereira F. El síndrome de desgaste profesional (Burnout Syndrome): manifestación de la ruptura de reciprocidad laboral. Revista Salud Bosque 2015; 2(2):29-38.

Silva JB, Fernández DYB, Zapata CPM. Factores asociados al síndrome de burnout en docentes de enfermería, Medellín-Colombia 2008. Revista Investigaciones Andina 2015; 12(21):36-48.

De Chávez Ramírez DR, Pando Moreno M, Aran- da Beltrán C, Almeida Perales C. Burnout y work engagement en docentes universitarios de Zacatecas. Ciencia & trabajo 2014; 16(50):116- 120.

Esteras J, Chorot P, & Sandín B. Predicción del Burnout en los docentes: papel de los factores organizacionales, personales y sociodemo- gráficos. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 2014; 19(2):79-92.

Montero Marín J, García Campayo JA. Newer and broader definition of burnout: Validation of the “Burnout Clinical Subtype Questionnaire (BCSQ- 36)”. BMC Public Health 2010; 10:302.

Maslach C y Jackson S. Maslach Burnout Inven- tory Manual. Consulting Psychologists Press, 1986; 20:18-22.

Uribe Prado JF. (2010). Escala de Desgaste Ocu- pacional (EDO). México: Editorial Manual Moderno; 2010.

Subaldo Suizo L. Las repercusiones del desem- peño docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado. Tesis de Doctorado de Psicología. Valencia, Universidad de Valencia; 2012.

Rodríguez LF, Flores MAC. Trastornos psíqui- cos y psicosomáticos: problemas actuales de salud de los docentes mexicanos. Psicología y Salud 2013; 20(2):239-249.

Marenco-Escuderos A, Ávila-Toscano J. Burnouty problemas de salud mental en docentes: di- ferencias según características demográficas y sociolaborales. Psychologia: Avances de la Disci- plina 2016; 10(1):91-100.

Ferrel R, Pedraza C, Rubio B. El síndrome de quemarse en el trabajo (burnout) en docentes universitarios, Duazary 2009; 7:15-28.

Yslado R, Núñez L, Norabuena R. Diagnóstico y programa de intervención para el síndrome de burnout en profesores de educación primaria de distritos de Huaraz e independencia (2009), Investigación psicológica 2010; 13:151-16.

Díaz F, López A, Varela MT. Factores asociados al síndrome de burnout en docentes de colegios de la ciudad de Cali, Colombia. UNIV PSYCHOL 2012; 11(1):217- 227.

Borges A, Ruiz M, Rangel R, González P. Síndro- me de burnout en docentes de una universidad pública venezolana, Comunidad y Salud 2012; 10:1-9.

Ruiz D, Pando M, Aranda C, y Almeida C. Bur- nout y Work Engagement en Docentes Univer- sitarios de Zacatecas. Ciencias del Trabajo 2014; 16:116-120.

Muñoz C. Correa C. El papel del docente reflexivo como estrategia del síndrome de Burnout en relación con las prácticas educativas. Hallazgos 2014; 1122:385-401.

Patlán J. Efecto del burnout y la sobrecarga en la calidad de vida en el trabajo. Estudios Gerenciales 2013; 29:445-455.

Ho SK, Chan ES. Modification and validation of the multidimensional scale of perceived social support for Chinese school teachers. Cogent Education 2017; 4(1):1277824.

Figueroa AE, Jara MJ, Miranda ER. Burnout, apoyo social y satisfacción laboral en docentes. Psicología Escolar y Educacional 2012; 16(1):125-134.

Bellocchi A, Mills KA, Olson R, Patulny R, McKen- zie J. (2017). Emotion work at the frontline of STEM teaching. In Bryan, Lynn & Tobin, Kenneth (Eds.) Critical Issues and Bold Visions for Science Education: The Road Ahead. Sense Publications, Rotterdam, The Netherlands. (In Press); 2017.

Muñoz MT, Hurtado Ocampo R. Síndrome de burnout y su relación con las condiciones del trabajo en docentes de algunas instituciones educativas públicas de Colombia. Tesis de Maestría. Manizales: Universidad de Manizales; 2016.

Muñoz C, Correa C. Burnout en docentes de primaria y secundaria: perspectiva investigativa en Colombia. Boletín Sociedad Colombiana de Psicología 2012; 29:7-9.

Muñoz CF, Correa CM. Burnout docente y estrategias de afrontamiento en docentes de primaria y secundaria. Revista colombiana de Ciencias Sociales 2012; 3(2):226-242.

Gálvez Gómez NM, Gómez Villanueva OE, Guzmán Cañas LA, Ortiz Pérez LC. Identificación de los factores de riesgo psicosociales intralaborales relacionados con el síndrome de burnout en docentes de colegios públicos y privados de Colombia e Hispanoamérica en los últimos 10 años. Tesis de Especialización. Medellín: Universi- dad CES; 2016.

Smith SI. Navigating stress in public education: A personal reflection and narrative study of my closest relationships in teaching. Tesis de Mae- stría. Indiana: Purdue University; 2016.

Calisto I. Estudo comparativo de professores de ensino regular e educação especial em escolas públicas portuguesas: stresse, bem estar, su- porte social e burnout. Tesis de Maestría. Évora: Universidade de Évora; 2016.

Roberts JB. Building the Relations of New and Veteran Teachers to Address Retention: An Ac- tion Research Study. Tesis Doctoral. Mineápolis: Capella University; 2016.

Özdemir İ, Polat D. Examining of Acting on Sci- ence and Technology Teacher’s Professional Burnout Variables. Inonu University Journal of the Faculty of Education 2016; 17(3):22-40.

Skaalvik EM, Skaalvik S. Still motivated to teach?A study of school context variables, stress and job satisfaction among teachers in senior high school. Soc Psychol Educ 2017:1-23.

Ibáñez E. Prevalencia y factores asociados al Síndrome de Burnout en docentes de odonto- logía Fundación Universitaria San Martín, año 2011. Revista Colombiana de Enfermería 2012; 7(7):105-111.

Uribe Prado J, Flores PRL, Galicia CP, Saisó AG. Síndrome de Desgaste Ocupacional (Burnout) y su Relación con Salud y Riesgo Psicosocial en Funcionarios Públicos que Imparten Justicia en México, DF. Acta de investigación psicológica 2014; 4(2):1554-1571.

Bhatt K, Ramani R. Job Burnout: A Literature Review. PARIPEX-Indian Journal of Research 2017; 5(9):203-205.

Cansoy R, Parlar H, Kılınç AC. Teacher Self-Effica- cy as a Predictor of Burnout, International Online Journal of Educational Sciences 2016; 9(1):141-155.

Al-Adwan FEZ & Al-Khayat MM. Psychological Burnout in Early Childhood Teachers: Levels and Reasons. International Education Studies 2016; 10(1):179.