Artículo de reflexión

Recepción: 18 Julio 2018

Aprobación: 13 Noviembre 2018

DOI: https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2019.0001.06

Resumen: El Ministerio de Educación Colombiano, pretende mejorar la calidad educativa con el inicio del "Programa Todos A Aprender" (PTA). La investigación propone identificar la eficacia del acompañamiento situado del Programa, determinando las consecuencias que genera la implementación de Comunidades de Aprendizaje, uso pedagógico de resultados evaluaciones externas y Metodología Estudio de Clase. Sigue metodología mixta, aplicando instrumentos a muestras de docentes y estudiantes de tres instituciones educativas públicas de Boyacá, análisis de datos apoyado con software Atlas TI y SPSS. Encontrando que el docente desarrolla mejor sus capacidades y competencias, cuando él tiene la oportunidad de decidir y proponer, mejor que si sigue una instrucción.

Palabras clave: Formación situada, comunidades de Aprendizaje (CdA), metodología estudio de clase.

Abstract: The Colombian Ministry of Education aims to improve educational quality with the start of the "Todos A Aprender Program" (PTA). The research proposes to identify the effectiveness of the accompaniment located in the Program, determining the consequences generated by the implementation of Learning Communities, pedagogical use of external evaluation results and Class Study Methodology. Mixed methodology follows, applying instruments to samples of teachers and students from three public educational institutions in Boyacá, data analysis supported with Atlas TI software and SPSS. Finding that the teacher develops his skills and competences better, when he has the opportunity to decide and propose, better than if he follows an instruction.

Keywords: Training located, learning communities (CdA), class study methodology.

Introducción

Enseñar profesionalmente, es una actividad que no es intuitiva y si bien todos podemos y hemos enseñado en algún momento, hacerlo profesionalmente, de forma sistemática y efectiva es una actividad altamente especializada (Ball y Forzani, 2009), propósito que busca ser apoyado por el PTA en especial con las estrategias del Componente Pedagógico y formación situada, desde la propuesta de la meta, para los colegios acompañados que se define: "Más del 25% de los estudiantes de estos establecimientos educativos ascienden de nivel, al menos en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, en la Prueba "SABER" de 3° y 5°, en la aplicación del año 2014" concebida por el Ministerio de Educación Nacional (2012, p. 14).

Surge como problema conocer la efectividad de las herramientas que ofrece el PTA en el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes, si en realidad proporciona al alumno y al docente mecanismos adecuados para el desarrollo de las competencias necesarias, que fomente el crecimiento intelectual con el componente de formación situada y teniendo en cuenta, que transcurrido más de tres años de acompañamiento a las Instituciones Educativas se puede valorar su impacto en los resultados de la calidad educativa, a través del estudio comparativo entre tres instituciones educativas, dos acompañadas por el Programa PTA desde sus inicios y otra que nunca ha tenido influencia por él; evaluando directamente al docente en su lugar de trabajo y dentro de las condiciones reales de desarrollo pedagógico, con la ejecución de actividades propuestas a través de la aplicación de Metodología Estudio de Clase (MEC), Planes de autoformación y Comunidades de Aprendizaje (CDA) (González, Castañeda, Torres, Banda y Vargas, 2013).

Se considera importante verificar la validez de los objetivos del Programa, a través de las didácticas en el aula (MEN, 2014), independientemente de ser una institución educativa rural o urbana (Ministerio de Educación Nacional, 2012). Teniendo en cuenta que desde 2010 se dedica a educación, valores monetarios superiores al promedio histórico (Cárdenas, 2014, p.55), enfocados a la meta de hacer de Colombia la más educada (El Tiempo, 2015).

Referentes teóricos

Son varios los conceptos y elementos para definir la calidad educativa, incluyendo la fundamental capacidad que adquiere el estudiante de asumir una actitud crítica (Alcalá, Villaverde, Benito y García, 2017), "es la mejora continua de la coherencia entre aquello que se pretende de quien aprende, cuando acabe su formación, con lo que de verdad ocurre en las aulas para garantizarlo y los resultados de aprendizaje obtenidos" (Malpica, 2013, p. 56).

Un objetivo propuesto por el gobierno nacional de Colombia, consiste en lograr un mejoramiento de la calidad educativa en comparación de los resultados obtenidos en pruebas nacionales e internacionales durante los últimos diez años (MEN, 2016), haciendo uso entre otras de estrategias como el desarrollo del Programa de acompañamiento PTA que con el Componente Pedagógico y de la Formación Situada, "a causa de docentes mal preparados, metodologías impertinentes, infraestructuras deficientes y falta de material educativo" (MEN, 2016, p.26).

El PTA, busca trabajar de forma articulada con los directivos de las instituciones educativas, rector, coordinadores y docentes a través de Sesiones de Trabajo Situado (STS), Acompañamiento en Aula (AA), Comunidades de Aprendizaje (CdA) y otras acciones de seguimiento al aprendizaje como Supérate, Aprendamos, Día E (MEN, PTA. 2015).

Con el Programa se identifica el docente tutor, como el "docente en ejercicio con capacidad para adelantar actividades de tutoría que involucran formación, acompañamiento y seguimiento a los docentes participantes del PTA y en establecimientos educativos focalizados" (MEN, 2015, p. 10), realiza un asesoramiento al docente para lograr el proceso reflexivo, pretendiendo realizar mejoras, teniendo en cuenta como estrategia transversal la investigación (Pantoja, 2013), dando especial atención a las prácticas y actividades de aula, "enmarcadas dentro de las múltiples interacciones que convergen en los escenarios de aprendizaje, han sido caracterizadas a partir de lo que se espera resulte de un proceso educativo" (MEN, 2015, p. 24).

Para el PTA es importante la estrategia de administrar mejor el tiempo en el salón de clase y el clima de aula, que mejora la calidad educativa y muchos menos tiempos muertos, lo que implica tener en cuenta los niveles de aprendizaje de los diferentes integrantes del grupo, los intereses, gustos, habilidades para poder desarrollar una planeación más detallada y efectivas en el desarrollo (Barreto, Valdovinos, Vicente, Salazar, Flores y Gómez, 2016), de igual forma es fundamental el clima de aula como un conjunto de varios elementos cambiantes, controlado por factores dominantes (Alzina y Paniello, 2017), las percepciones de los asistentes al aula de clase, donde se funden emociones, interacciones socio afectivo.

El PTA, propone la continua actualización del docente con uso de estrategias de planeación y didácticas pedagógicas o desarrollo profesional situado (DPS), para el desarrollo de competencias acordes a las necesidades de la sociedad en el mismo sitio de trabajo en momentos reales de clase (Soria y Hernández, 2017). El desarrollo profesional situado se apoya con la Metodología estudio de clase (MEC), actividades organizadas con el fin de diagnosticar la situación real en el desarrollo de las prácticas de aula, identificando oportunidades a través de la observación (Blanco y Castellanos, 2017), mediante el acompañamiento situado para fortalecer el ejercicio pedagógico y desarrollo de actividades en torno a unos criterios claros y definidos (Blanco, 2014) y con comunidades de aprendizaje (CdA) como grupos especializados, con fines pedagógicos y académicos (Rodríguez y Pantoja, 2017).

Investigaciones previas

Se encuentra que la calidad educativa es un punto de interés mundial para los investigadores (Ávila, 2016; Casanova, 2016; Moya, 2016; Fernández, 2013), hace ver la importancia de analizar las situaciones reales de clase con estudiantes y momentos académicos cotidianos, considerando de vital importancia el detalle de las situaciones cotidianas como claves para identificar las clases de interacciones y un punto de partida para mejorar la calidad educacional, frecuentemente se encuentra en las metodologías investigativas, análisis de percepciones respecto a temas específicos con escala Likert, para valorar de alguna medida las respuestas (López, Pérez, Barba y Lorente, 2016; Sevillano, 2016; Yousapronpaiboon, 2014).

Se destacan estudios a la tutoría docente encontrando las características y variables que hacen más eficaz esta tarea de acompañamiento, determinando nuevas expectativas e ideologías en la formación del profesorado (Durand, Flores, Mosca y Santiviago, 2016; Kalimullin y Gabdi-lkhakov, 2014; Soane, Hernández, Novelli, Fernández, Piccardo y Collazo, 2017; Weiss, 2016), identificando las principales competencias de índole personal, comunicativas y afectivas tanto de docente acompañante como acompañado (Pantoja y Molero, 2015), así como la trascendencia del acompañamiento en su par.

Respecto a las competencias personales del tutor, se encuentra una actitud flexible a las situaciones, de continuo apoyo, comprensión y tendencia a facilitar herramientas e información, lo que permite un ambiente agradable para aprender. Frente a las competencias comunicativas, el tutor utiliza lenguaje fácil de comprender y enfocado a la orientación y motivación, evidenciando que es atento oidor de necesidades (Benítez, Zamorano, Huicochea, López, Vega, Aburto y Guevara, 2017; Pantoja y Molero, 2015), los tutores deben mostrar sensibilidad y comprensión, con capacidad para manejar emociones dentro del grupo lo que genera confianza y seguridad (Pantoja y Molero, 2015). Se considera en general la tarea de tutoría docente como importante y funcional, por el apoyo a la labor académica y también asesoramiento personal y profesional (Gómez y Palomo, 2013).

Román (2015), encuentra que son varios los aspectos que afectan la calidad de la educación, las metodologías, el clima de aula, la infraestructura educativa, apoyo y acompañamiento de los padres de familia en el proceso educativo, la capacidad y actitud del docente y también el tiempo en las aulas. Los éxitos en los acompañamientos a docentes no se ven influenciados por las variables edad o estudios previos, en su lugar ejerce gran influencia "el compromiso, la vocación, la disposición frente al cambio y la motivación que influyen directamente en las prácticas" (Porras, 2016, p. 64), en muchas oportunidades son conscientes de la importancia de estos valores, aunque contradictoriamente no los practiquen.

Con el acompañamiento se destaca la necesidad de promover aún más el espíritu reflexivo, crítico y propositivo del docente, donde no se tenga temor ni odio a los compañeros por sentir que violan la intimidad cuando se propone un acompañamiento, se identifican conductas de estudiantes y mejor aprovechamiento de material (Ávila, Ruiz, Echeverría y Zambrano, 2016; Valencia, 2017).

Metodología de investigación

La metodología de investigación que se realiza en este estudio utiliza métodos deductivos (Sánchez, 2014), describe situaciones que se han presentado como consecuencia de la aplicación de las estrategias del Programa Todos A Aprender (PTA), en especial la formación situada, buscando comunicarse con los sujetos del estudio, haciendo uso básico del cuestionamiento, ubicando a los investigadores e investigados en un mismo nivel, con la intención de formar un ambiente natural y cotidiano (Pozas, 2015), para descubrir realidades intangibles y subjetivas de los participantes.

Se sigue un diseño investigativo mixto ya que toma características de estudio en su mayoría cualitativo organizado por categorías, sin dejar de lado partes cuantificables al realizar comparación numérica de variables en dos instituciones educativas, frente a un colegio sin influencia del Programa PTA, pretendiendo descubrir regularidades, mediante factores capaces de causar un efecto o fenómeno dado (Montoya, 2015), encontrando relaciones e influencias entre variables. Para el análisis se hace uso de triangulación para abstracción de información, dando la oportunidad de encontrar relaciones con datos previos y de otras fuentes (Ortiz, 2015).

Se trabaja con tres instituciones educativas del Departamento de Boyacá, centros educativos de orden público y oficial, ubicados en tres zonas geográficas diferentes del departamento; dos colegios han tenido acompañamiento por el Programa Todos A Aprender (PTA) desde los inicios del año 2013 como son la Institución Educativa Hernando Gélvez Suarez de Moniquirá, Institución Educativa Quevedo López de Jericó, en comparación con una tercera institución educativa en la que nunca ha hecho intervención este Programa, Institución Educativa Técnica Pedro José Sarmiento del municipio de Socha.

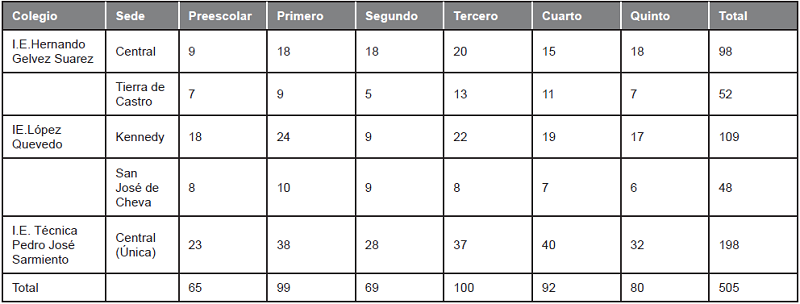

Muestra estudiantil.

Fuente. Propia.

Aunque son 30 los grupos de estudiantes seleccionados, en las sedes rurales se trabaja Escuela Nueva, un docente para varios grupos.

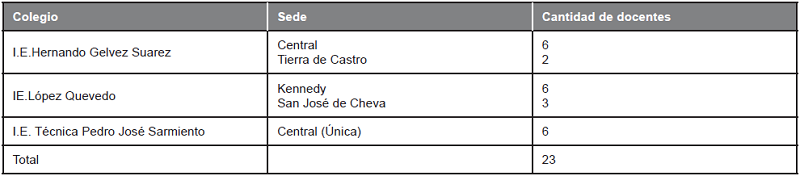

Muestra de docentes por colegio.

Fuente. Propia.

Se utiliza la observación cualitativa para encontrar un contraste entre las prácticas de aula antes y después de la intervención del Programa Todos A Aprender. La Entrevista semiestructurada, busca descripciones detalladas de los objetivos, competencias, estrategias y resultados de situaciones específicas en el desarrollo de la actividad docente, no opiniones generales y los cuestionarios, diseñados ad hoc, validados y aplicados con escala tipo Likert, para los estudiantes y otro para los docentes, pretenden encontrar la frecuencia en el desarrollo de ciertas actividades y la percepción ante una situación puntual.

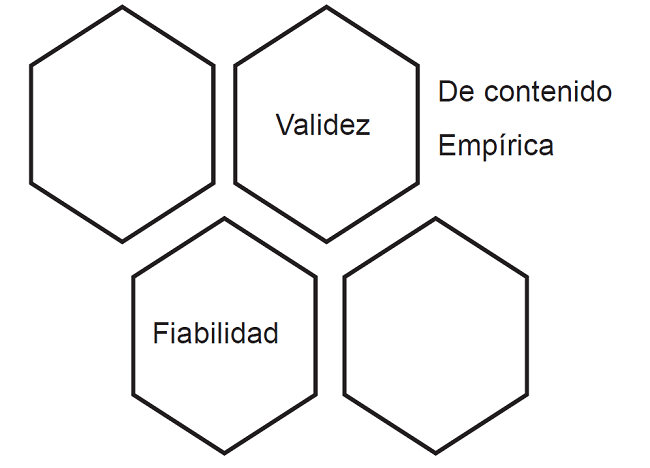

Figura 1

Pruebas de control de medición realizadas a los cuestionarios de la investigación.

Fuente. Propia.

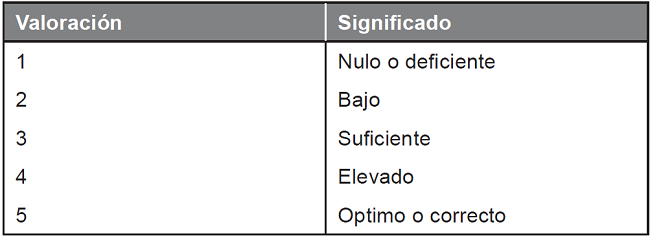

Escala valorativa para pertenencia y claridad.

Fuente. Propia.

La validez de contenido analiza la pertinencia y la claridad de los ítems; con el apoyo de un panel de 10 jueces, buscando se valore la pertinencia de la pregunta y su claridad, en una escala de 1 a 5 (tabla No. 3). Una vez verificada la validez de contenido, se realiza la prueba de validez empírica y de fiabilidad (Pérez y Rodríguez, 2016), en este caso se aplica a 20 estudiantes y el respectivo a 10 docentes, en ambos casos haciendo uso de la herramienta, software SPSS, con prueba de análisis índice Alfa Cronbach.

Luego de recogidos los datos, se procede a tabular la información y someterla a análisis cuantitativo con el software SPSS y un análisis cualitativo con Atlas TI, según la clase de información, además de se procesa y analiza la información a través de la triangulación con la teoría.

Resultados

Las variables docentes, presentan una ligera asimetría y por lo tanto heterogeneidad. Los errores estándar de la media son de 16,5%, 19,3%, 9,4%, lo que indica comparativamente que los datos recogidos en este estudio, representan a la población en un 83,5% en el caso de la variable edad de los docentes, 80,7% para tiempo de vinculación en el colegio y 90,6% para el régimen de vinculación al que pertenecen. Con las observaciones, se determina que existe una dispersión de 0,487 y 0,511 respectivamente en las respuestas respecto al uso y desarrollo de anecdotario y bitácora como herramienta de reflexión docente, las demás variables analizadas nos ofrecen un altísimo grado de confiabilidad y concentración de datos alrededor de la media, reflejado en la desviación de cero.

Para los estudiantes se verifican variables de edad, grado de escolaridad y permanencia, mostrando que la distribución de frecuencias presenta errores del 7%, lo que implica una alta representación de la información recogida a la población que se estudia (Arteaga, Batanero, Contreras y Cañadas, 2016), con una proporción del 93%.

Los docentes están ubicación en las sedes principales o urbanas en un 78,3%; un 60,9% de los encuestados tienen mayor representatividad de edades superiores a 50 años, seguido del grupo de 46 a 50 años con un 30,4%, de sexo femenino en más amplia proporción (65,2%); el 78,3% de los docentes, presentan formación básica de licenciatura, los demás docentes tienen especialidades diferentes a la pedagogía; en su mayoría con estudios de posgrado (60,9%). Se destaca que los docentes tienen más de 15 años de servicio en la Institución Educativa en la que laboran (56,5%), un 87% nombrados en propiedad y un 73,9% del régimen de vinculación 2277.

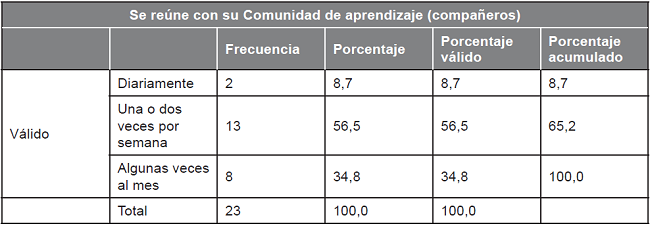

Al evaluar el impacto del componente Formación situada como estrategias del PTA, con la ejecución de actividades propuestas a través de la aplicación de Metodología Estudio de Clase, Planes de autoformación y Comunidades de Aprendizaje, se observa que la población evaluada se reúne con su comunidad de aprendizaje en su mayoría una o dos veces por semana con un 56,5% o solo una vez al mes 34,8%, dejando ver que las reuniones en comunidad de aprendizaje son importantes y se ejerce su periodicidad de mínimo una vez al mes, con desarrollo de acta.

Frecuencia de reunión en Comunidades de Aprendizaje.

Fuente. Propia.

En un 65% de ocasiones, la comunidad de aprendizaje realiza planeación de clase, donde referencia el material entregado por el Ministerio de Educación en un 47,8% de las oportunidades y en un 78,3% de las planeaciones se utilizan los resultados de las pruebas externas al menos una vez al mes, así como los referentes y estándares de calidad.

La estrategia de grabaciones de videos y de jornadas de formación autónoma y/o talleres de semanas institucionales no son significativos para el enriquecimiento docente, ya que es indiferente su opinión al respecto, no han generado impacto y no son relevantes para apoyar el mejoramiento de las prácticas de aula.

Los estudiantes considerados, presentan edades entre un poco menos de 6 años hasta los 12 años; en un 18,8% predomina el género femenino entre los estudiantes entrevistados, distribuidos de forma casi equitativa entre el grado preescolar a quinto de educación básica primaria; residentes en mayor cantidad en la zona urbana, con una diferencia de aproximadamente el 20% respecto a la proporción de estudiantes de la zona rural. Un 58% de los estudiantes encuestados conocen cómo le ha ido en general al colegio y a la sede en los resultados de las pruebas SABER, el 48% saben qué competencias debe fortalecer para mejorar los anteriores resultados de las pruebas, en contraste con un 38% que las desconoce completamente; así mismo el 80% de la población estudiantil percibe que la calidad de la educación en su colegio está mejorando.

Respecto a la observación de docentes se percibe que el desarrollo del anecdotario y bitácoras como registro de reflexiones durante y/o al final de un ejercicio académico no es frecuente; prefieren en su totalidad el uso de portafolio como colección de documentos y evidencias de los logros y avances en las prácticas pedagógicas; todos manejan una planeación casi que particular y personalizada.

Los resultados de las tablas cruzadas arrojan información relacionando dos o más variables, en ellas se encuentra que es más fácil encontrar que los docentes con poco tiempo vinculados a la institución se reúnan, tendencia que se reduce y nuevamente se acentúa cuando se cumplen más de quince años de trabajo, relación equivalente al variar el tiempo de vinculación por la edad; es más frecuente la reunión de docentes mujeres que hombres.

La relación que existe entre la formación básica de los docentes con la frecuencia en que se reúnen con su comunidad de aprendizaje evidencia que los docentes con una formación básica de licenciatura se reúnen una o dos veces por semana con un 72,2% mientras que los docentes con formación básica de profesional universitario se reúnen con sus compañeros en su totalidad (100%) algunas veces al mes, considerando mayor apatía a las reuniones en comunidad de aprendizaje a los profesionales no licenciados que ejercen la docencia y fueron entrevistados en este caso. Sin embargo, también se encuentra que el grado de escolaridad de los docentes es inversamente proporcional con la frecuencia con la que se reúnen en comunidad de aprendizaje, para el caso de posgrados.

Entre el régimen de vinculación del docente y su frecuencia de reunión con su comunidad de aprendizaje, se percibe que el porcentaje más alto lo tiene la frecuencia de una o dos veces por semana en ambas, la vinculación 2277 con un 58,8% y la vinculación 1278 con un 50%. Los docentes que tiene entre 1 y 5 años laborando en la institución educativa, realizan la planeación de clases una o dos veces por semana en un 100% mientras que los que tiene de 6 a 10 años en la institución realizan la planeación en un 75% algunas veces al mes, así como los que tienen de 11 a 15 años que también la realizan algunas veces al mes pero en su totalidad (100%), los docentes de más de 15 años en la institución educativa realizan en su mayoría la planeación de las clases con sus compañeros algunas veces al mes (53,8%) y un 46,2% planean en comunidad de aprendizaje una o dos veces por semana.

Los docentes más jóvenes se apoyan en su equipo de trabajo con mayor frecuencia (Aparicio, 2018), para realizar sus planeaciones, constancia de estas reuniones que se reduce con la edad, ya que los docentes con edades comprendidas entre 36 y 40 años realizan la planeación de clases con sus compañeros una o dos veces por semana en un 100%, así como los docentes de edades entre 41 y 45 realizan la planeación algunas veces al mes también en su totalidad (100%), los docentes de edades entre 46 y 50 la realizan en su mayoría (71,4%) algunas veces al mes, y los de más de 50 años también realizan la planeación de clase con su comunidad de aprendizaje en su mayoría (64,3%) algunas veces al mes.

Al observar la relación entre la variable de conocer y utilizar resultados de las pruebas externas para su planeación y desarrollo de clase, con respecto a la ubicación de los docentes, se evidencia que los docentes de ubicación principal o urbana conocen y utilizan los resultados de las pruebas para su planeación y desarrollo de clases en su mayoría 72,2% algunas veces al mes, y los docentes de ubicación rural conocen y utilizan los resultados algunas veces al mes pero en su totalidad (100%), así mismo entre más tiempo de vinculación menos confianza o utilización de resultados externas como guía para mejoramiento.

Con respecto a los años de los docentes en la institución educativa, se observa que los docentes entre 1 y 5 años de permanencia conocen y los utilizan los referentes y estándares de calidad para planear y desarrollar clase en su totalidad 100%, algunas veces al mes, los que tienen entre 6 y 10 años 50% los utiliza una o dos veces a la semana y el otro 50 % algunas veces al mes, los docentes entre 11 y 15 años en la IE los utiliza en su mayoría una o dos veces a la semana en un 80%, y los de más de 15 años en su mayoría 76,9% algunas veces al mes. Como tendencia se puede decir que inicialmente no se consideran los referentes, a medida que pasa el tiempo se encuentra importancia para utilizarlos, interés que se reduce nuevamente con el tiempo.

Se generan espacios de reflexión, donde se valoran las prácticas pedagógicas propias y las de otros compañeros, se ofrecen sugerencias para el fortalecimiento académico (Viejo, Cabezas, Martínez, 2013); en los colegios Hernando Gelvez Suarez y López Quevedo el 100% de sus docentes se encuentra totalmente de acuerdo, y en el colegio Pedro José Sarmiento un 50% totalmente de acuerdo y un 50% en desacuerdo.

Pruebas Externas, SABER.

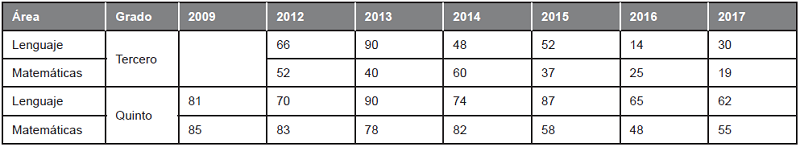

En la Institución Educativa Hernando Gelvez Suarez, los resultados de las pruebas externas SABER desde 2009 a 2017, muestra que para grado 3 y 5, los resultados en matemáticas y lenguaje presenta grandes porcentajes en las valoraciones de insuficiente y mínimo y el promedio institucional en estas áreas están por debajo del promedio teórico nacional, lo que deja claro que los estudiantes de primaria de este colegio, no están logrando desarrollar las competencias básicas esperadas para su nivel académico.

Las escalas valorativas asumidas por el Ministerio, permiten entender que la valoración insuficiente implica que los estudiantes no superan las preguntas de menor complejidad de la prueba para el área y el grado evaluados; y el nivel mínimo, que el evaluado supera las preguntas de menor complejidad, lo que implica que la mayoría de estudiantes evaluados no alcanzan el nivel de desarrollo de competencias básicas y exigibles para su nivel.

Aunque en los años considerados, los resultados son en su mayoría negativos, han venido disminuyendo, lo que es favorable, presentándose una gran mejora con los resultados de 2016, año en que los puntajes negativos fueron obtenidos por la menor parte de los estudiantes y solo en lenguaje de grado quinto superado por el 50%, y sin embargo así evidencia notoria mejoría, considerándose constante en la prueba de 2017.

Histórico de porcentajes, estudiantes en nivel inferior y mínimo de desempeño, IE Hernando Gelvez Suarez.

Fuente. ICFES, Junio 2018.

Se evidencia la tendencia favorable de los resultados en avanzado que van en aumento, mientras que los resultados insuficientes y mínimo se van reduciendo, esto respecto a las pruebas de grado tercero en el área de matemáticas. Para el área de lenguaje con los estudiantes de grado tercero se evidencia una tendencia favorable hasta 2016, ya que los niveles mínimos se reducen, mientras que los satisfactorios y avanzado lleva una tendencia a incremento, situación que cambia en 2017.

Para el grado quinto los resultados insuficientes venían en descenso, para lenguaje y matemáticas, hasta que en 2017 se presenta un ligero aumento para matemáticas En general ha presentado tendencia favorable.

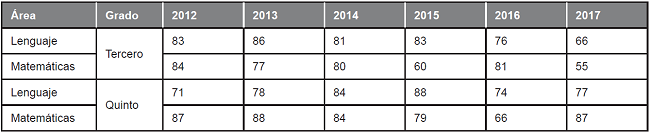

En la Institución Educativa López Quevedo de Jericó, para grado tercero, se evidencia que los resultados desfavorables del área de matemáticas se han presentado constantes y superiores al 77%, incluso antes de llegar el Programa a la institución con una excepcional mejoría en 2015 y 2017, que aún no se puede indicar como tendencia. Para lenguaje los puntajes negativos se han mantenido ligeramente constantes, con una notoria mejora en 2017.

Acumulado de sumatoria insuficiente y mínimo para lenguaje y matemáticas, grado tercero y quinto, IE López Quevedo, Jericó.

Fuente. ICFES, Junio 2018.

Existe un gran cúmulo de personas de grado tercero, con los puntajes insuficientes y mínimo, los mínimos y avanzado han mejorado de forma tímida en el tiempo, fue buen año el 2017, en las dos áreas de medición, para este grado.

La tendencia en quinto era favorable hasta 2017, antes de este año matemáticas reduce significativamente los porcentajes negativos, un poco menos constante en lenguaje, en 2017 se aumenta significativamente la cantidad de estudiantes en insuficiente y mínimo, especialmente en matemáticas.

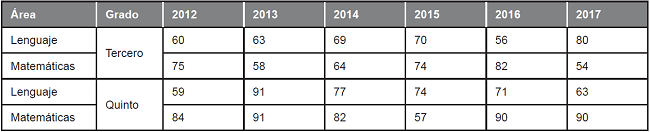

En la institución educativa Pedro José Sarmiento, para grados tercero y quinto existe una constancia en la cantidad de personas con puntajes entre insuficiente y mínimo para lenguaje, con un pico en 2013 para quinto donde más del 90% de las personas estaba en este nivel desventajoso.

Acumulado de sumatoria insuficiente y mínimo para lenguaje y matemáticas, grado tercero y quinto. Institución Educativa Pedro José Sarmiento, Socha.

Fuente. ICFES, Junio 2018.

Para matemáticas en el año 2016 aumentó la cantidad de personas que se clasifican en insuficiente o mínimo, tendencia que se veía venir desde 2013 para grado tercero donde la cantidad de personas venia en aumento, sin embargo, en 2017 hubo mejoría amplia; contrario a la tendencia para quito grado, que venía en descenso y se incrementó en 2016, manteniéndose en 2017. En lenguaje tercero se mejoran los resultados mientras en quinto la mejoría es muy ligera.

Conclusiones

Con la incorporación del "Programa Todos A Aprender" del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se pretende realizar un mejoramiento en la calidad de la educación para jóvenes y niños de las instituciones educativas focalizadas, evidenciado en mejoramiento de los resultados de las pruebas externas SABER cómo objetivo macro y más evidente; iniciativa que empieza a principios de 2013 cuando se comienza el trabajo tutorial en las instituciones focalizadas por sus puntuaciones ante las pruebas de estado y grado de deserción escolar.

Aunque no se cumple que con el objetivo macro que abanderó el Programa a sus inicios, referente a que en 2015 los resultados en las pruebas externas aumentarían mínimo un 25%, independientemente de ser una institución educativa rural o urbana (Ministerio de Educación Nacional, 2012), si se observan otros resultados.

Se ha causado un gran impacto con el Programa Todos A Aprender (PTA) y su componente de Formación Situada (Ferreyra, 2014), en las Instituciones Educativas del departamento de Boyacá (Colombia) ya que ha sido un punto de partida respecto a un trabajo en equipo y fortalecido en pares, la compañía de otro docente in situ genera procesos de reflexión y dialogo, con la ejecución de actividades propuestas a través de la aplicación de Metodología Estudio de Clase, Planes de autoformación y Comunidades de Aprendizaje (Barrantes, Beltrán y Pérez 2016), es así que podemos concluir que con la estrategia de formación situada del Programa Todos A Aprender (PTA) se desarrollan y fortalecen habilidades pedagógicas y humanas, reflejado en algunos virajes y mejoras del quehacer docente cotidiano, en especial el cambio de la concepción y desarrollo de comunidades escolares colaborativas o CdA, sin embargo ha sido una estrategia que aunque se es consciente, permite la reflexión y socialización de situaciones que fortalecen las tareas docentes, son momentos que están acompañados generalmente de mala actitud porque cuando son organizados formalmente implica el desarrollo de unos objetivos en un tiempo y tareas específicas y puntuales, lo que se considera una mayor carga de trabajo e imposición. Tanto es así que los docentes de la I.E.T Hernando Gelvez no permitieron continuar con el acompañamiento desde 2017.

Las Comunidades de Aprendizaje (CdA) como mecanismo para el trabajo pedagógico en equipo, es una herramienta que aún no se consolida porque ha chocado con mucha resistencia. Se conoce que algunos maestros son individualistas y que dificultan el trabajo en equipo, por ello las comunidades de aprendizaje, en esta situación, propiamente dichas con el desarrollo de objetivos y evidencia de trabajo y logros con filosofía del PTA, no se ejecuta en la actualidad con la regularidad mensual, solamente en las semanas de desarrollo institucional que son cinco en el año se realiza un trabajo planeado de reflexión y direccionamiento para cumplimiento de objetivos.

La institución educativa que no ha tenido intervención de Programa realiza Comunidades de Aprendizaje (CdA) de manera informal, entre los docente mismo planean sus objetivos, itinerario y horario de encuentro, lo que genera una actitud de mayor agrado y disponibilidad a aportar con el logro de los objetivos, este es un marcado contraste con respecto a los equipos de trabajo de los colegios acompañados a los que se les plantea un horario de encuentro y actividades a desarrollar, según la agenda planteada por el tutor.

El Material pedagógico entregado por el Ministerio de Educación, permite de alguna manera, planear e identificar falencias y fortalezas del estudiante y del sistema académico desarrollado por la institución, sin embargo, la opinión de los profesores es dividida respecto a su funcionalidad.

El uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas se tiene en cuenta de forma relativamente bajo para el desarrollo de las planeaciones, un poco más frecuente para conocer la situación de la institución educativa respecto a sus iguales en el municipio o departamento, sin embargo, no es muy constante y muchas veces no se tiene claro lo que ellos indican, es una situación equivalente en colegios acompañados y los no acompañados. De igual manera la apropiación de los referentes de calidad con relación a las tareas docentes de planeación, observación, ejecución y reflexión, son eventuales.

Al analizar los resultados de las pruebas externas SABER, se encuentra que las dos instituciones acompañadas han mejorado o mantenido los resultados de las pruebas externas, mientras que el colegio no acompañado ha empeorado.

La Metodología estudio de clase (MEC) o estrategia de grabaciones de videos, las jornadas de formación autónoma y/o talleres de semanas institucionales no han sido significativos para el enriquecimiento docente, ni para apoyar el mejoramiento de las prácticas de aula, y por ello no se establecen cambios significativos como consecuencia de desarrollar la Metodología de Estudio de Clase y la apropiación de los referentes de calidad por parte de los docentes, con relación a las tareas de planeación, observación, ejecución y reflexión.

La planeación de clases, los docentes la desarrollan de forma particular y personalizada, con algunos requerimientos generalizados como la inclusión de la metodologías pedagógicas, se encuentra, sin embargo, que las planeaciones incluyen la propuesta para el desarrollo de proyectos, en especial por permitir el desarrollo de las secuencias didácticas, es decir varios contenidos y áreas articulados alrededor de un tema central, permitiendo incluso la evolución de acuerdo a las aptitudes, objetivos de la clase y caracterización de los estudiantes.

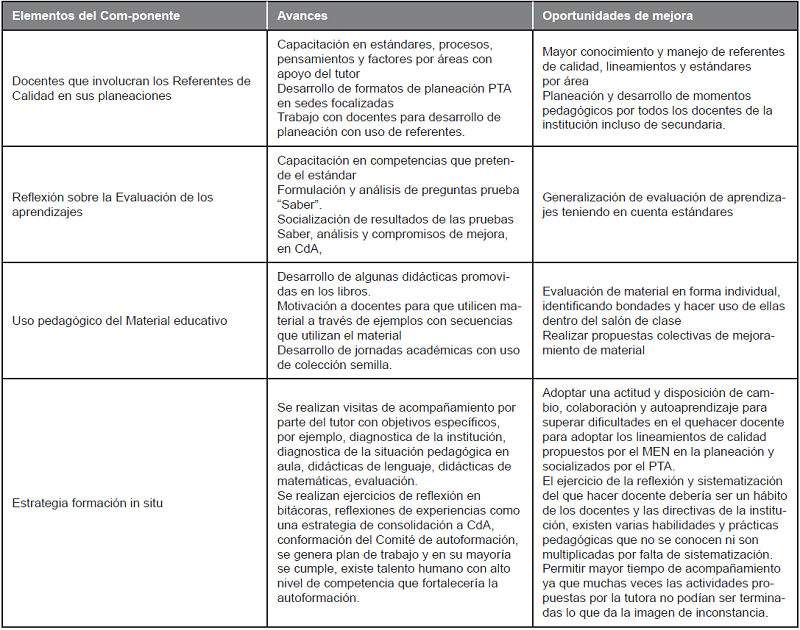

Existen avances y oportunidades de mejora con el acompañamiento situado del programa todos a aprender e identificados al cruzar la información recabada con los cuestionarios, entrevistas y observaciones, clasificados en variables características, se agrupan así:

Avances y oportunidades de mejora PTA.

Fuente. Propia.

Limitaciones

En general se percibe que, al inicio, existe gran temor de los docentes de las instituciones por sentir una intervención del Ministerio de Educación con el Programa, lo que intimida la tarea de unos y generaba actitudes de prevención y rechazo de otros, el tutor requirió de gran perseverancia y fortaleza para iniciar y continuar con el trabajo, ya que la actitud de varios compañeros y directivas no auguraban buenos resultados; sin embargo, con estrategias de información y trabajo cooperativo se llegaba a consensos. Se estima previamente y efectivamente es limitante, el que algunos docentes se encuentren poco motivados y aporten baja colaboración a la investigación, ya que se sienten intimidados en su espacio laboral, se muestran reacios al cambio.

Se encuentran algunas limitaciones propias de la investigación social, ya que se emplea el enfoque cualitativo que en ocasiones está influenciada por criterios humanos que impiden proponer generalizaciones que se cumplan en todo ámbito geográfico e ideológico, las variables que influyen son innumerables y subjetivas, de difícil control e incluso percepción por parte del investigador, por ello utiliza métodos deductivos para la obtención de resultados (Pita, 1998).

Implicaciones

Para el mejoramiento de la calidad educativa, objetivo básico del PTA y su estrategia de acompañamiento situado, se requiere un mayor desarrollo de competencias docentes e interés por conocimientos y manejo de referentes de calidad (de la calle, Malaver, Gallego, Rodríguez, Flórez, Saldaña, 2014). Respecto a la situación comportamental docente, el mejoramiento educativo implica responsabilizase de una actitud y disposición ante la evolución del cambio, no solamente de las características de los estudiantes, sino, de las posibilidades para el uso de metodologías, adoptando posibilidades al cambio (Aparicio & Ostos, 2018), la colaboración y autoaprendizaje como efectivamente lo promueve el PTA.

A nivel institucional, los colegios deben integrar dentro de sus políticas, espacios semanales establecidos, donde se promueva la reflexión y sistematización (CdA), donde se estimule el ejercicio de trabajo en pares, la consulta y escudriñamiento de las implicaciones en los resultados de las pruebas externas y autocritica como proceso de mejoramiento para determinar errores (Ortiz, Buitrago, 2017). De igual manera se deben aumentar los espacios donde se permite la participación docente en los procesos, como estrategia que garantice cierto apoyo y evite la sensación de imposición; en la actualidad el Ministerio de Educación Nacional lo realiza, en la ejecución de los pre foros y foros educativos nacionales de educación que se desarrollan de forma anual, sin embargo, se debe hacer esta tarea en todos los niveles geográficos (local, departamental y nacional), además de ampliar los momentos de colaboración, donde el docente perciba realmente su importancia y la de su opinión.

Referencias bibliográficas

Alcalá, D., Villaverde, V., Benito, V. y García, V. (2017). Análisis de la importancia de los criterios de evaluación y el reconocimiento académico docente universitario como indicadores de la calidad educativa en España. Revista de la Educación Superior, 46(181), 75-87.

Alzina, R. y Paniello, S. (2017). Psicología positiva, educación emocional y el programa aulas felices. Psychologist Papers, 38(1), 58-65.

Aparicio, O.Y. (2018). La investigación escolar. Revista interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP, 11(2). https://orcid.org/0000-0003-3535-6288.

Aparicio, O.Y., & Ostos, O.L. (2018). Las TIC como herramientas cognitivas para la investigación. Revista interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP , 11(1). https://orcid.org/0000-0003-3535-6288. https://orcid.org/0000-0002-6477-9872.

Arteaga, P., Batanero, C., Contreras, J. y Cañadas, G. (2016). Evaluación de errores en la construcción de gráficos estadísticos elementales por futuros profesores. Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, 19(1), 15-40.

Ávila, M. (2016). La evaluación de calidad como medio de transformación educativa. Revista Educación, Política y Sociedad.

Ávila, L. Ruiz, H., Echeverría, M. y Zambrano, A. (2016). El acompañamiento a docentes de educación básica para niños jornaleros migrantes y desarrollo docente. Journal Educational Innovation, 16(71).

Ball, D. y Forzani, F. (2009). The work of teaching and the challenge for teacher education. Journal of teacher education, 60(5), 497-511.

Barrantes, H. A., Beltrán, J. E. P., & Pérez, F. A. R. (2016). Perfil del estudiante de pregrado de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Revista interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP , 9(2). DOI: https://doi.org/10.22490/25391887.1948.

Barreto, Y., Valdovinos, O., Vicente, U., Salazar, C., Flores, P., y Gómez, A. (2016). Medición del tiempo efectivo de la clase de educación física y su impacto en el gasto calórico en escolares de nivel primaria del municipio de Colima, México. Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity, 2(4).

Benítez, E., Zamorano, B. Huicochea, I., López, N., Vega, L., Aburto, M. y Guevara, R. (2017). La tutoría como proceso que fortalece el desarrollo y crecimiento personal del alumno. Investigación en Educación Médica.

Blanco, H. y Castellanos, M. (2017). La formación de maestros reflexivos sobre su propia práctica y el estudio de clase.

Blanco, J. (2014). Puntos Clave Componente de Formación Situada. "Programa Todos a Aprender". Colombia: Ministerio de Educación Nacional.

Cárdenas, M. (2014). Presupuesto General de la Nación 2014. Participación sectorial. Ministerio de hacienda y crédito público. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

Casanova, A. (2016). El diseño curricular como factor de calidad educativa. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 10(4).

de la Calle, C. V., Malaver, M. O., Gallego, J. D. M., Rodríguez, M., Flórez, J. C., Henao, C. E. & Saldaña, R. (2014). Aportes de los doctorados de educación en ciencia, tecnología y sociedad, desde la sistematización de sus investigaciones doctorales científicas y formativas, 2000-2010. Revista interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP , 7(1). DOI: https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2014.0001.04.

Durand, D., Flores, M., Mosca, A. y Santiviago, C. (2016). Tutorías entre iguales, del concepto a la práctica en las diferentes etapas educativas. Intercambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior, 2(1), 28-39.

El Tiempo. (2015). Diario el tiempo. El presupuesto para educación y defensa se salvaron. Recuperado de http://www.eltiempo.com/economia/sectores/presupuesto-2016-educacion-y-defensa-se-salvaron-del-recorte/16169340.

Fernández, J. (2013). El habla en interacción y la calidad educativa: los retos de la construcción de conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital. Revista mexicana de investigación educativa, 18(56), 223-248.

Ferreyra, H. A. (2014). Mesas Socioeducativas para la Inclusión y la Igualdad. Un programa "De todos con todos". Una experiencia en construcción. Revista interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP , 7(2). DOI: https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2014.0002.01.

Gómez, M., y Palomo, M. (2013). Evaluación de la tutoría en la Universidad de Huelva desde la perspectiva del alumnado de psicopedagogía: propuestas de mejora. Tendencias pedagógicas, (21), 163-176.

González, R., Castañeda, F., Torres, M., Banda R y Vargas, R. (2013). Colaboración en comunidad de práctica para el desarrollo profesional del profesor. Revista de Medios y Educación. 42 (1), 103-113.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2018). Reportes pruebas SABER. Recuperado de http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/.

Kalimullin, A. y Gabdilkhakov, F. (2014). Tutoring of pedagogical activity and new ideology of teacher training in the higher education institution. Life Science Journal, 11(11), 183-187.

López, V., Pérez, Á., Barba, J. y Lorente, E. (2016). Percepción del alumnado sobre la utilización de una escala graduada para la autoevaluación y coevaluación de trabajos escritos en la formación inicial del profesorado de educación física. (FIPEF). Cultura, Ciencia y Deporte, 11(31), 37-50.

Malpica, F. (2013). 8 ideas clave. Calidad de la práctica educativa. Referentes, indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza- aprendizaje. Barcelona: Impulso Global Solutions.

Ministerio de Educacion Nacional. (2012). "Programa Todos A Aprender": Programa para la transformation de la calidad educativa: Sustentos del programa. Colombia: Autor.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). "Programa Todos a Aprender": Programa para la transformation de la calidad educativa. Comunicado de prensa.

Ministerio de Educación Nacional, MEN. (2015). Ruta de seguimiento y reflexión pedagógica, Post Día E. Bogotá: Dirección de la calidad EPBM.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Programa Todos a Aprender (2015). Instrumento de Caracterización de Establecimientos Educativos PTA 2.0. Versión 201503-06 Página No. 387 de 430. Bogotá: MEN.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2016). ¿Qué es Todos a Aprender? Disponible en http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/pta/87535.

Montoya, R. (2015). Un acercamiento a la investigación cualitativa. In Forum Doctoral (No. 6). Colombia: EAFIT.

Moya, P. (2016). El Operativo Aprender: ¿calidad educativa? El Toldo de Astier, 7(13), 56.

Ortiz, L. (2015). La triangulación en investigaciones sociales y educativas: orientaciones generales. Triangulation in social and educational research: general guidelines. Una investigación, 14-37.

Ortiz, J. G., & Buitrago, H. (2017). La evaluación en la tradición educativa colombiana. Instrumento de clasificación social. Revista interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP , 10(1), 145-171. DOI: https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2148.

Pantoja, A. (2013). La acción tutorial en la escuela. Madrid: Síntesis.

Pantoja, A. y Molero, D. (2015). Estudio cualitativo sobre la labor tutorial del docente universitario europeo. AIDIPE (Ed.), Investigar con y para la sociedad, 2, 955-964. Cádiz, España: Bubok. Recuperado de http://aidipe2015.aidipe.org.

Pérez, A. y Rodríguez, M. (2016). Evaluación de las competencias digitales autopercibidas del profesorado de educación primaria en Castilla y León. Revista de Investigación Educativa, 34(2), 402. DOI: http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.2.215121.

Pita S. y López, G. (1998). Número necesario de pacientes a tratar para reducir un evento. Finisterre: Cad Aten Primaria.

Porras, N. (2016). Acompañamiento pedagógico como estrategia para la transformación de la enseñanza de las matemáticas con los docentes de básica primaria de la Institución Educativa Manuela Beltrán. Tesis doctoral, sin publicar. Universidad Nacional de Colombia, Medellín.

Pozas, R. (2015). El desarrollo de la comunidad, técnicas de investigación social. México: Escuela Nacional de ciencias políticas y sociales.

Sánchez, M. (2014). La enseñanza de la metodología de la investigación en Psicología. La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).

Rodríguez, N. y Pantoja, A. (2017). Incidencia de la organización y funcionamiento de un centro transformado en una comunidad de aprendizaje en el alumnado de Andalucía. Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento, 17(2).

Román, M. (2015). Investigación latinoamericana sobre enseñanza eficaz. Revista Educación y Ciudad, (19), 81-96.

Sevillano, M. (2016). The Ubiquitous Possibilities of the Laptop: Spanish University Students' Perceptions. Comunicar, 24(46), 87-95.

Soane, M., Hernández, O., Novelli, D., Fernández, M., Piccardo, V. y Collazo, M. (2017). Tutoría entre pares: primera experiencia de curso curricular opcional de la Udelar. In Congresos CLABES.

Valencia, W. (2017). Acompañamiento, asesoría pedagógica y apoyo tutorial a estudiantes.

Weiss, E. (2016). La apropiación de una innovación. La hora de Orientación y tutoría en escuelas secundarias. Revista electrónica de investigación educativa, 18(2), 1-14.

Viejo, C. M., Cabezas, I. L., & Martínez, M. D. J. I. (2013). Las redes de académicas en la docencia universitaria. Revista interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP , 6(2). DOI: https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2013.0002.03.

Yousapronpaiboon, K. (2014). Measuring higher education service quaility in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Thailand: College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University Bangkok.

Notas